校企合作人才培養改革探討

陳伏彬

【摘 要】本文綜合研究了校企合作人才培養的歷程,并以長沙理工大學-湖南省第六工程有限公司校企合作人才培養示范基地為依托,初步探討了卓越工程師培養方案以及工程實踐教育模式,為培養適應社會發展的優秀工程人才提供參考。

【關鍵詞】校企合作;卓越工程師;工程實踐教育

0 引言

隨著我國經濟和科技的迅猛發展,社會對工程技術人才的綜合素質和實踐能力的要求也日益提高,用人單位期望高等工程教育能夠培養出快速適應企業實際工作的高層次創新人才。在這樣的背景下,“卓越工程師教育培養計劃”(“卓越計劃”)也應運而生。其目標就是要解決目前我國高等工程教育中實踐性和創新性缺失的問題,從而使工程教育能夠邁上一個新的臺階,培養出一批具有較強創新能力、能夠適應現代經濟和社會發展需求的各類工程技術人才。通過該計劃的有效實施,將逐步改善我國工科高等教育中理論與實踐脫節、教育與產業脫節的問題,確立新的教育模式,通過校內學習與企業實踐的有機結合,為社會培養一批具有創新能力的高質量工程人才。而我國現階段的工程教育培養模式主要還是存在培養目標不夠明確、課程體系陳舊、重知識傳授、輕實踐能力培養、理論與實踐環節脫節、產學研合作培養不到位等問題。由此導致學生所學的理論知識與生產實際嚴重脫節,使其動手能力、分析問題和解決問題的能力以及創新能力普遍較差,畢業后不能夠馬上適應企業的實際工作。因此學校要更新教育理念,確定新的培養目標,建立新的教學模式。改變傳統的重“傳授”的教學體系,使學生成為教學活動的主體,建立以職業活動為核心的課程設置,加強理論與實踐相結合的教學體系,依托校企深度合作平臺,形成高校和企業聯合培養人才的新機制,注重實踐能力培養,發揮理論與實踐相結合的作用,使學生在實踐中學習、探索、創新。

“卓越工程師教育培養計劃”是教育部著力實施的高等工程教育改革措施,旨在為未來工程領域培養面向工業界、面向未來、面向世界的優秀工程技術人才。從“卓越工程師”培養要求來看,當前工程人才培養所產生的問題可以通過企業參與卓越工程師的培養以及增強工程實踐教育而得以彌補。校企合作是工程型人才培養的關鍵,也是必由之路。

1 國內外研究現狀分析

為順應時代的的發展,響應十八大以來黨對人才的要求,我們急需培養一大批新勢力、高質量、各類型工程技術人才,在卓越工程師培養過程中,校企合作的重要性已經日趨重要。校企合作是以一種學校與企業建立合作的模式,培養出創新性強、能夠適應經濟和社會發展需求的工程科技人才,在校企合作的發展過程中,國家領導學校和企業在實踐中摸索著前進,很多學者也從多個角度、多個層面進行了研究[1~6]。

校企合作的研究和實踐在國外起步較早,美國是最早提出校企合作的國家。20世紀初,美國大學畢業生面臨就業困難,而美國產業界又急需一批理論與實踐能力強的從業人員。在這種供求不平衡的情況下,1906年,美國辛辛那提大學創立了第一個合作教育計劃,校企合作正式邁開步伐。1909年,美國的東北大學進一步對校企合作教育作了要求,使得校企合作進一步發展和擴張。1957年,第一個在加拿大實施的校企合作教育取得了非常好的效果,隨后澳大利亞、法國、日本等紛紛效仿美國和加拿大,使得這一舉措彌漫著整個北半球。美國的“學工交替”教育和英國的“三明治”教育屬于學校主導、企業支持的辦學形式,德國的“雙元制”職業教育模式屬于企業為主、學校為輔的辦學形式,發達國家校企合作的模式非常成功也促進了學校和企業的融合,發展了職業教育,也促進了企業的發展,為企業減少了成本。發達國家的校企合作也積累了許多的經驗,給各國校企合作提供了可靠的參考價值。

20世紀80年代中期開始,校企合作教育進入我國,并逐步進駐我國的高等職業教育,在政府的扶持下,高職院校進行了積極的探索,形成了具有中國特色的校企合作發展道路和合作模式。1991年10月,國務院發布的《關于大力發展職業技術教育的決定》成為我國校企合作的發動階段,在該文件中,提出了“產教結合、工學結合”。21世紀初期,我國高職院校校企合作進入高速發展階段,這得益于政府以及教育主管部門的大力扶持,2002年發布了《國務院關于大力推進職業教育改革與發展的決定》,強調以就業為導向的高等教育改革要與發展職業教育相結合,進一步擴大職業教育規模,增強服務經濟社會的能力。2005年,國務院又出臺了《國務院關于大力發展職業教育的決定》,明確要求大力推行工學結合、校企合作培養模式。2006年,教育部、財政部聯合啟動了國家示范性高等職業院校建設計劃,這一計劃的提出和實施成為校企合作的完善階段。2010年6月,教育部在天津大學召開“卓越工程師教育培養計劃”啟動會,聯合有關部門和行業協會,共同實施“卓越工程師教育培養計劃”,“卓越工程師教育培養計劃”專家委員會的部分院士、20多家企業的代表和60多所高校的院校長參加了會議,遵循“行業指導、校企合作、分類實施、形式多樣”的原則。中國“卓越工程師”擬用十年時間,培訓百余萬高質量各類型工程技術人才,為建設創新型國家、實現國家工業化和現代化奠定人力資源優勢。包括清華大學在內的61所高校,成為首批實施“卓越計劃”的高校。2014年,我國已經成功舉辦第三屆卓越工程師教育交流研討會。近些年來,我國校企合作已初步形成了多樣化模式,比較典型的有專項合作型、緊密合作型、校企一體型,人才培養力度也已經進一步深化。

我國通過學習發達國家的校企合作模式,結合我國國情和經濟、教育現狀,實施適合我國校企合作教育的辦學模式,取得了十分矚目的成績,為國家輸送了一批批精英人才,“卓越工程師教育培養計劃”也在企業參與和校企合作中取得了不錯的成效,涌現了許許多多成功的實例。雖然目前這一項目仍然存在一些問題,高校經費投入不足,師資力量不夠雄厚,企業與學校脫節,企業對工程人才需求的把握不到位等,造就了一系列形式大于內容的合作模式。這些問題的解決一方面需要國家與政府的宏觀把控,另一方面需要學校與企業之間多注重交流,權衡利弊,肩負起責任和使命。校企合作與卓越工程師這一項舉措必然是符合歷史發展的,是順應時代要求的,遵照這一改革需求,我國高校必然能煥發勃勃生機、獲得長足發展,我國必然從教育大國邁向教育強國,我國企業發展在人才支撐下必然呈現欣欣向榮之景。

2 長沙理工大學-湖南省第六工程有限公司校企合作人才培養示范基地介紹

長沙理工大學-湖南省第六工程有限公司校企合作人才培養示范基地建立于2015年5月,為省級優秀實習教學基地,基地由組建雙方共同管理。目前已具有完善的組織機構及管理辦法。師資隊伍中主要由長沙理工大學的教師與湖南省第六工程有限公司的工程師組成,基地定期安排工程師給本科生講授工程案例,學生通過這些案例,增強對課本知識點的掌握;作為基地的主要師資力量,學校教師也經常到公司給施工技術人員授課,提高專業技術人員的工程素質。基地在建設中期已開展網絡視頻課程的建設,通過收集工程施工照片或短片制作而成視頻,這些視頻主要針對某個細節施工進行詳細講述,并且增設了人機互動環節,有利于學生對相關知識點的掌握。

3 設計思路

(1)“卓越工程師”培養方案的構建

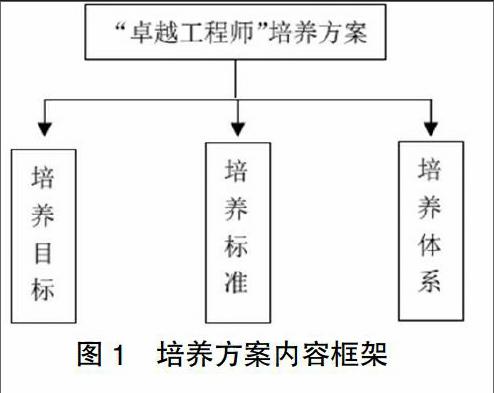

培養方案制定的是否科學合理,是能否培養出企所需要的卓越工程師的重要基礎,也是企業能否最終獲利的重要影響因素,更是“卓越計劃”能否成功實現的關鍵環節。培養方案框架如圖1所示。

在培養方案中要做到:培養目標的準確定位;培養標準的合理確定;培養體系的科學建立;培養方案的動態實施。

(2)“卓越工程師”培養培養體系下的工程實踐教育模式

以“卓越工程師教育培養計劃”試點為創新載體,根據卓越工程師培養目標和標準,圍繞專業培養目標,在專業人才需求分析的基礎上,結合社會需求和行業、企業對工程技術人才的知識體系、能力標準和素質結構的具體要求,改革和構建面向工程的人才培養模式,建立和完善土木類人才培養模式實現的途徑,制定工程實踐教育的新模式。

在工程實踐教育模式改革中要注意的主要方面:構建符合“卓越計劃”要求的實踐教學體系;建立大工程思想,形成遞進式工程訓練模式;加強校企合作,構建面向工程一線的工程教育體系;突出學生創新與實踐能力的培養。

4 結論

基于長沙理工大學-湖南省第六工程有限公司校企合作人才培養示范基地為依托,深入探討校企合作中卓越工程師培養與工程實踐教育模式與機制,提升學生專業技能,啟發學生創新思維。利用企業行業優勢,提高學生管理能力、協作能力、社會適應能力、工程實踐能力和創業能力,培養研發型高端人才和土木卓越工程師。

【參考文獻】

[1]江玲.高職院校校企合作的困境與前途[J].江蘇社會科學,2010,S1:142-145.

[2]林建.校企全程合作培養卓越工程師[J].高等工程教育研究,2012,03:7-23.

[3]劉建龍.我國高職院校校企合作之現狀分析[J].經濟師,2008,09:150-151.

[4]陳賢旭.淺談高職院校校企合作的困境與解決辦法[J].中國科教創新導刊,2009,05(a):144-145.

[5]曾偉,姜煥葉.淺談高職院校校企合作中的問題及舉措[J].湖北經濟學院學報,2011,08(7):74-75.

[6]常繼峰,潘睿.卓越工程師校企合作培養模式的可持續性研究[J].黑龍江高校研究,2013,11:142-143.

[責任編輯:湯靜]