管理者自信、內(nèi)部控制與企業(yè)多元化經(jīng)營

秦幸昀

【摘要】處在轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟與新興市場的中國企業(yè)大都具有強烈的擴張沖動,而多元化成為擴張的主要方式之一。本文以滬深兩市A股2008-2013年上市公司為研究樣本,考察管理者自信、內(nèi)部控制與多元化之間的關系。研究表明:管理者自信程度越高,企業(yè)越有可能進行多元化經(jīng)營,盡管內(nèi)部控制在一定程度上抑制了企業(yè)多元化的沖動,但是由于過高的管理層自信凌駕于內(nèi)部控制之上,因而極大削弱了內(nèi)部控制對多元化的抑制作用。研究不僅驗證了內(nèi)部控制是“一把手”工程的實踐真理,也從反面進一步強調(diào)了加強內(nèi)部控制建設、真正讓內(nèi)部控制落地生根、發(fā)揮風險管控作用的重要和緊迫性。

【關鍵詞】管理者自信?內(nèi)部控制?多元化經(jīng)營

一、引言

多元化經(jīng)營也稱多樣化經(jīng)營或多角化經(jīng)營。尹義省(1999)指出多元化是企業(yè)的產(chǎn)品或服務跨一個以上行業(yè)的經(jīng)營方式或成長行為。自Rumelt(1974)開創(chuàng)性地提出“企業(yè)應當多元化還是專業(yè)化經(jīng)營”以來,引起理論界巨大的爭議,成為實踐中迫切需要解決的問題。多元化經(jīng)營萌生于20世紀初的美國,盛行于20世紀60年代到70年代初期,直到20世紀70年代中期,過度多元化企業(yè)的失敗教訓說明,打造企業(yè)的核心業(yè)務,增強主業(yè)的核心競爭力才是正道。受此影響,越來越多的企業(yè)開始回歸主業(yè),通過非核心業(yè)務的剝離和出售,從多元化經(jīng)營轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化經(jīng)營。我國上市公司2008年到2013年經(jīng)營情況統(tǒng)計資料表明,50%的上市公司采用多元化經(jīng)營戰(zhàn)略,有悖于多元化向?qū)I(yè)化回歸的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略趨勢。是何種原因讓企業(yè)熱衷于多元化經(jīng)營?國內(nèi)外學者(賈良定,2005;姜付秀,2006;Hackbarth,2004;Malmendier和Tate,2008)從市場勢力、資源配置、融資能力以及資產(chǎn)組合等理論出發(fā),試圖解釋和說明多元化的動因,并且主要集中在對投資、并購、融資以及企業(yè)績效等方面的研究上,較少將管理者自信納入到研究框架中。作為企業(yè)的一項經(jīng)營決策,管理者的自信,特別是在經(jīng)理帝國和所有者缺位的情況下,自信的管理者是否加劇了代理沖突以及信息不對稱、從而引發(fā)更高程度的多元化經(jīng)營?管理者自信與多元化存在怎樣的關系?

更為重要的是,自信的管理者在企業(yè)經(jīng)營管理中擁有高度的決策權(quán),導致企業(yè)多元化產(chǎn)生偏差或者績效悖論,在很大程度上說明了企業(yè)決策機制出現(xiàn)了問題,那么內(nèi)部控制作為企業(yè)高效決策的保障機制能否發(fā)揮作用?現(xiàn)有國內(nèi)外對于內(nèi)部控制的研究主要集中在內(nèi)部控制對于過度投資、投資效率、信息披露以及盈余管理等方面(干勝道和胡明霞,2014;Deumes和Knechel,2008;范京華等,2013),較少有文獻直接考察內(nèi)部控制是如何影響過度自信背景下的企業(yè)多元化經(jīng)營。內(nèi)部控制作為企業(yè)決策的重要保護機制,多元化作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略,其間的關系可能會因企業(yè)多元化動機不同而出現(xiàn)差異。那么內(nèi)部控制與企業(yè)管理者過度自信動機下的多元化又存在怎樣的關系?內(nèi)部控制在抑制企業(yè)多元化過程中,是否由于自信管理者的干預而失效?

基于上述原因,本文以2008—2013年上市公司為研究樣本,對管理者自信、內(nèi)部控制與多元化之間的關系進行了實證檢驗。研究表明:管理者自信程度越高,企業(yè)越有可能進行多元化經(jīng)營,盡管內(nèi)部控制在一定程度上抑制了企業(yè)多元化的沖動,但是由于過高的管理者自信凌駕于內(nèi)部控制之上,因而極大了削弱了內(nèi)部控制對多元化的抑制作用。本文的主要貢獻在于:通過考察管理者自信和內(nèi)部控制對于企業(yè)多元化戰(zhàn)略的聯(lián)合影響作用,對于企業(yè)在公司治理層面防止由于管理者過度自信帶來企業(yè)投資的扭曲,以及由于管理者非理性行為削弱內(nèi)部控制對于風險管控的實施效果,真正實現(xiàn)“沒有不被控制的人和事”具有重要意義。

二、理論分析與研究假設

(一)管理者自信程度越高,企業(yè)越有可能進行多元化經(jīng)營

傳統(tǒng)的財務理論(委托代理理論和信息不對稱理論是傳統(tǒng)財務理論的兩大支柱)對于企業(yè)決策的研究大多建立在“理性經(jīng)濟人”的假設之上。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,研究者發(fā)現(xiàn)越來越多有關企業(yè)的經(jīng)濟現(xiàn)象無法用傳統(tǒng)理論解釋,行為經(jīng)濟學被納入企業(yè)的研究中。行為經(jīng)濟學以“有限理性”假設為基礎,該理論認為人們在判斷和決策過程中由于受到環(huán)境和心理等主客觀條件的影響,最終表現(xiàn)出的行為往往是有限理性的,而不是完全理性的,而過度自信就是有限理性的一種表現(xiàn)形式,尤其是管理者過度自信,將會對企業(yè)的組織決策和戰(zhàn)略選擇產(chǎn)生深遠的影響。

企業(yè)實現(xiàn)多元化的方式主要有兩種,第一,通過以并購為主的外部投資方式實現(xiàn)企業(yè)的多元化經(jīng)營。Roll(1986)開創(chuàng)了管理者“狂妄自大”假說,首次對管理者過度自信與投資關系做了深入研究。Doukas和Petmezas (2006)對1980-2004年間英國發(fā)生的5334家并購事件進行了實證分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)管理者過度自信(以并購頻率衡量)是影響并購績效的重要因素之一。Malmendier和Tate (2008)研究發(fā)現(xiàn),過度自信的CEO可能從事有損企業(yè)價值的收購活動,并且這些并購活動絕大數(shù)是多元化并購,尤其是在他們能夠獲取內(nèi)部融資的情況,過度自信的影響力和破壞力更大。Hackbarth (2004)首次從管理者過度自信的視角研究了企業(yè)的債務期限結(jié)構(gòu),結(jié)果發(fā)現(xiàn),管理者過度自信影響著企業(yè)的融資方式和債務期限結(jié)構(gòu)的選擇,過度自信的管理者在債務融資和股權(quán)融資中傾向于選擇前者,并且在債務期限結(jié)構(gòu)的選擇上傾向于選擇償還風險更大的短期債務。過度自信的管理者通常會高估投資項目潛在現(xiàn)金流量的流入能力,低估投資項目未來可能風險。管理者的過度自信能夠很好地解釋公司的多元化并購活動,平均而言這些過度自信的管理者所實施的并購更多,特別是通過多元化并購(Malmendier和Tate,2005)。由此可見,管理者過度自信作為企業(yè)多元化的動機之一,在一定程度上激勵了管理者實施多元化經(jīng)營的戰(zhàn)略,尤其在所有權(quán)和控制權(quán)相分離的情況下,管理者掌握了公司投資決策的權(quán)力,管理者過度自信的心理特征更會導致公司投資決策的扭曲,而多元化投資就是一種典型的情況。第二,企業(yè)通過開發(fā)新產(chǎn)品、擴展新市場等方式實現(xiàn)企業(yè)的多角化發(fā)展(周杰和薛有志,2011)。新產(chǎn)品的研究開發(fā)以及公司對于產(chǎn)品市場的擴展并不是一蹴而就的,需要承擔相應的風險。隨著管理者自信程度的上升,企業(yè)也相應的更具冒險精神,更加愿意承擔風險(Cooper,William等,1988)。過度自信的管理者所經(jīng)營的公司相比于其他公司更愿意進行新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新活動,更加相信自己有能力超越其他競爭對手,促使公司過多的進入更多的行業(yè)進行競爭(Camerer和Lovallo,1999),這種敢于冒險的自信心理在一定程度上助推了企業(yè)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。

(二)高質(zhì)量的內(nèi)部控制,可以有效抑制企業(yè)多元化經(jīng)營程度

內(nèi)部控制作為上市公司提高其治理水平的內(nèi)部機制,有效的內(nèi)部控制將對企業(yè)的投資活動產(chǎn)生重大影響,多元化經(jīng)營作為企業(yè)投資的重要活動,其實施的效率和效果必將受到內(nèi)部控制的影響。

從內(nèi)部控制的決策制衡功能看。當企業(yè)擁有大量自由現(xiàn)金流量時,管理者傾向于將企業(yè)多元化擴張作為重要的工作目標(Jeasen和Michael,1976),甚至將資本投資于凈現(xiàn)值為負的項目,盲目擴大企業(yè)規(guī)模,造成企業(yè)多元化價值的折損。這種多元化往往并不是為了實現(xiàn)股東利益最大化和企業(yè)價值最大化,而是管理者為實現(xiàn)自身私利而構(gòu)建“經(jīng)理帝國”的需要。高質(zhì)量的內(nèi)部控制有利于落實公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確決策、執(zhí)行及監(jiān)督等方面的職責權(quán)限并形成科學有效的分工制衡制度和決策機制(干勝道和胡明霞,2014)。我國《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》規(guī)定:企業(yè)的投資決策,必須重點關注投資項目的收益和風險,科學論證,按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)ν顿Y項目實行集體決策和聯(lián)簽制度。這一系列關于審批程序和權(quán)力限制的規(guī)定,在技術(shù)層面保證了擁有高質(zhì)量內(nèi)部控制的企業(yè),可以有效的甄別各種投資決策以及多元化戰(zhàn)略對于企業(yè)的真實影響,在一定程度上抑制了企業(yè)的非效率多元化。通過對管理經(jīng)營者權(quán)力的限制和干預,降低了管理者以個人私利為動機的盲目擴張,從而降低企業(yè)整體多元化水平。此時,企業(yè)能夠有效的避免管理者為實現(xiàn)其個人私利而將資源投向更多的行業(yè),避免造成企業(yè)盲目的擴張和盲目的多元化投資。

從內(nèi)部控制的信息保障功能看,處在轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟和新興市場的中國,產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡,企業(yè)面臨著較大的制度和環(huán)境的不確定性。在內(nèi)部治理機制不健全的環(huán)境下,企業(yè)的經(jīng)營者很難形成穩(wěn)定的預期,管理者往往會追求任期內(nèi)控制權(quán)最大化,盲目擴張企業(yè)規(guī)模(柳建華,2009)。因此,在此背景下形成的多元化未必能克服外部市場的低效率,反而會導致代理成本的上升,企業(yè)績效的下降(李善民和朱滔,2005)。信息透明度假設認為:多元化加劇了組織的復雜性,加劇了管理者和股東之間的代理沖突,降低了信息的透明度,加劇了企業(yè)信息不對稱的問題(Thomas,2002)。然而高質(zhì)量的內(nèi)部控制作為會計信息質(zhì)量的根本保證,可以降低融資成本,緩解代理沖突,防止企業(yè)盲目擴張,提高多元化投資效率(李萬福,2011)。具體體現(xiàn)在以下兩個方面。其一,高質(zhì)量的內(nèi)部控制能夠有效地提高信息傳遞的質(zhì)量,提高財務報告的可靠性,增強會計信息披露的質(zhì)量(Doyle,2007),更加準確的衡量多元化投資項目的成本與收益,合理的選擇多元化途徑與程度,降低企業(yè)非效率多元化(干勝道、胡明霞,2014)。其二,高質(zhì)量的內(nèi)部控制能夠改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu),完善企業(yè)治理機制,有助于防范、控制、糾正企業(yè)非效率的多元化投資,從而有效的控制企業(yè)多元化發(fā)展程度。

(三)管理者自信影響內(nèi)部控制的制定和實施,從而影響內(nèi)部控制對多元化的抑制作用

過度自信是人類與生俱來的且最為穩(wěn)固的心理特征和行為規(guī)律(Werner和Richard,1985)。而過度自信的心理特征在管理者和企業(yè)家這一群體身上表現(xiàn)得更為突出(Itzhak、John和Campbell,2007)。過度自信的管理者在進行決策時往往會因為高估自身能力和知識而產(chǎn)生偏差,導致管理者高估決策成功的可能性與決策相關的風險(Malmendier和Tate,2005)。我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》中對于各個部門在內(nèi)部控制制定和實施以及檢查中的角色有明確的界定,董事會、監(jiān)事會經(jīng)理層分別負有建立、實施和監(jiān)控評價的職責,也就是說,管理者對內(nèi)部控制的建立、制定和實施擁有著決定的權(quán)力,在內(nèi)部控制系統(tǒng)中處于“中心位置”,其過度自信的心理特征也必將對內(nèi)部控制的建設和實施效果產(chǎn)生影響,從而干擾到內(nèi)部控制在企業(yè)多元化投資和決策中所產(chǎn)生的重大作用。

首先,過度自信的管理者往往會產(chǎn)生控制幻覺(Malmendier和Tate,2005)。在面對不確定的事物時,管理者會過高估計自己對事物的控制能力,這種控制幻覺在人們面對復雜的事物時表現(xiàn)得尤為明顯(Langer,1975;Griffin和Tversty,1992)。由于控制幻覺的存在,管理者往往會非常樂觀的低估設備的投資成本及風險,而實際的成本和風險比預測的高幾倍(Merrow,1981)。在這種背景下,管理者直接管控內(nèi)部控制的制定與實施,這種較為集中的權(quán)力更易導致過度自信的管理者產(chǎn)生控制幻覺,并且極易導致過度自信的管理者高估自己對于公司經(jīng)營及發(fā)展的掌控能力,低估對于企業(yè)經(jīng)營風險的判斷,從而導致企業(yè)在制定和實施內(nèi)部控制相關系統(tǒng)內(nèi)容時出現(xiàn)問題,導致內(nèi)部控制不能有效抑制多元化決策活動。

其次,在管理者參與企業(yè)運營管理的過程中,要選擇能給自己、股東以及公司帶來最大利益的投資項目。在此過程中需要從各個方面考慮公司可能面對的風險以及相應的控制和應對風險的措施。內(nèi)部控制作為企業(yè)一項重要的控制系統(tǒng)涉及到企業(yè)的各個方面,牽動各方利益,是一項復雜的系統(tǒng)工程。而管理者在面對復雜問題時管理者過度自信的心理特征更易產(chǎn)生(Griffin和Tversky,1992)。管理者在面對內(nèi)部控制這一復雜工程時,作為內(nèi)部控制建立和實施的重要決策者,過度自信的管理者比股東以及外部投資者掌握更多的相關信息和知識,加劇過度自信對于信息不對稱的促進作用(Keren,1987;李馨宏和馬慶國,2007)。而過度自信的管理者所實施的內(nèi)部控制則無法有效地為信息使用者傳遞信息,不僅不能有效降低信息不對稱問題,甚至弱化了內(nèi)部控制對于企業(yè)多元化投資的抑制作用。

再次,企業(yè)的管理者薪酬激勵制度把企業(yè)的業(yè)績同管理者個人報酬緊密相連,導致管理者對于企業(yè)經(jīng)營績效更為敏感。在面對與自身利益相關的事件時,管理者更易發(fā)揮過度自信心理特征的作用(Weinstein,1980)。過度自信的管理者更易由于自身利益或者為獲得更好的企業(yè)業(yè)績而忽視內(nèi)部控制制度的建立、實施和完善,過低估計影響內(nèi)控的實施效果甚至導致內(nèi)部控制失效的因素。同時內(nèi)部控制作為一個復雜的系統(tǒng),其有效實施有賴于內(nèi)控各個控制子系統(tǒng)的有效運行,每一個環(huán)節(jié)的制定和運行一旦出現(xiàn)問題將會影響到整個內(nèi)部控制的有效性。過度自信的管理者由于存在過度樂觀的心理傾向(Wolosin,1973),對于內(nèi)控系統(tǒng)的這種復雜性缺乏深刻認識,甚至超越內(nèi)部控制,遵從自我感覺,在多元化道路上越陷越深。

最后,新興加轉(zhuǎn)軌的政治經(jīng)濟背景下,上市公司存在“所有者缺位”和“內(nèi)部人控制”的多重困境,大部分上市公司的治理機制尚不完善,外部約束機制不健全,市場交易的各種制度相互交織,資本市場缺乏效率,擁有公司實際控制權(quán)的管理者過度自信特征表現(xiàn)的更為普遍,而且更多地體現(xiàn)為大股東和管理者的私利與意志,高估收益、低估風險(Merrow,1981),管理者權(quán)力進一步濫用。隨著管理者權(quán)力的增加和自信心的膨脹,管理者往往置內(nèi)部控制于不顧,視內(nèi)部控制為“裝飾品”或“擺設”,通過多元化投資攝取控制權(quán)私利。另外,很大一部分上市公司只是從“監(jiān)管需求”建立內(nèi)部控制,本身并沒有真正落地,再加上激勵不相容和信息不對稱以及執(zhí)行成本等原因,內(nèi)部控制常常被權(quán)力過大的管理者架空,這些都減弱了內(nèi)部控制對多元化投資的抑制作用。由此看來,管理者過度自信的心理特征將加劇由此帶來的自我監(jiān)督的缺損,導致內(nèi)部控制的失效,進一步影響企業(yè)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。鑒于以上分析,提出本文的研究假設:

H:管理者自信加劇了企業(yè)多元化的程度,盡管內(nèi)部控制具有抑制多元化的功能,但是由于管理者自信超越了內(nèi)部控制,因而削弱了內(nèi)部控制對企業(yè)多元化經(jīng)營的抑制作用。

三、研究設計

(一)樣本選擇

本文選用2008-2013年滬深兩市A股上市公司為初選樣本,剔除了金融保險類上市公司、實際控制人缺失的公司、ST和PT的公司、財務數(shù)據(jù)缺失的公司,最終確定有效觀測值5041家上市公司。公司的財務數(shù)據(jù)來源于Wind資訊數(shù)據(jù)庫和CSMAR數(shù)據(jù)庫。為了剔除極端值對實證結(jié)果的影響,本文對回歸模型中的連續(xù)變量上下5%的樣本進行了Winsorize 處理。本文數(shù)據(jù)處理使用stata分析軟件。

(二)模型設計與變量定義

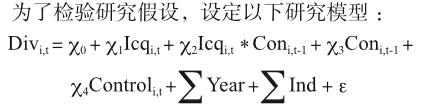

模型中的被解釋變量是企業(yè)多元化Div,本文借鑒有關文獻,采用以下三個指標進行衡量:第一是赫芬達爾指數(shù)(HHI)。赫芬達爾指數(shù)HHI=1-∑Pi2,其中Pi為行業(yè)收入占總收入的比重。赫芬達爾指數(shù)越高,多元化程度就越高。當公司實施專業(yè)化經(jīng)營時,該指數(shù)為0。第二是熵指數(shù)EI。熵指數(shù)EI=∑Pi*ln(1/Pi)。熵指數(shù)越高,多元化程度就越高。當公司實施專業(yè)化經(jīng)營時,該指數(shù)為0。第三是企業(yè)經(jīng)營所跨行業(yè)的數(shù)目N,即公司主營業(yè)務收入所涉及的行業(yè)個數(shù)。首先根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》判斷上市公司年報披露的各行業(yè)收入所屬的行業(yè)大類(單字母加二位數(shù)字代碼),然后對于相同的行業(yè)大類,將分項報告的主營業(yè)務收入予以合并,如果某類業(yè)務所產(chǎn)生的收入大于等于主營業(yè)務收入總額的10%,則將其計算為一個經(jīng)營項目。因此公司主營業(yè)務收入所涉及的行業(yè)個數(shù)等于該公司收入大于等于主營業(yè)務收入總額10%的所有業(yè)務數(shù)量。

模型中的解釋變量是管理者自信Con。已有研究指出,管理者的自信程度與其薪酬成正比,最高管理者的薪酬相對也是最大的,管理者自信程度也越嚴重。本文借鑒Hayward和Hambrick(1997)、姜付秀等人(2009)的研究,采用管理者相對薪酬(薪酬最高的前三名高管薪酬之和/董事、監(jiān)事和高管薪酬之和)來衡量管理者自信程度。同時,考慮到管理者自信對于企業(yè)重大投資決策的影響可能存在滯后性,為了避免內(nèi)生性問題的影響,對管理者自信程度做滯后一期處理。根據(jù)假設,預期管理者自信Con的符號顯著為正。

模型中的另一個解釋變量是內(nèi)部控制Icq。本文遵從大部分研究使用的迪博內(nèi)部控制指數(shù)作為企業(yè)內(nèi)部控制質(zhì)量的替代指標,用于衡量上市公司控制水平和風險管控能力。根據(jù)假設,預期內(nèi)部控制Icq的符號顯著為負。

模型中內(nèi)部控制與管理者自信的交乘項Icq*Con,用來檢驗在管理者過度自信的背景下,內(nèi)部控制對企業(yè)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略的抑制效果是否會受到影響。考慮到管理者過度自信對于企業(yè)投資以及對內(nèi)部控制的實施效果影響會存在滯后性,因此對管理者自信Con進行滯后一期處理。根據(jù)假設,預期Icq*Con的符號顯著為正。

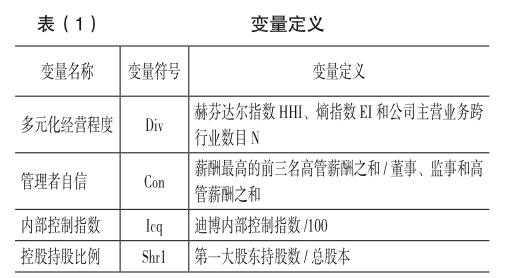

根據(jù)已有研究,本文還控制了其他有關變量,具體變量定義見表(1)所示:

四、實證檢驗分析

(一)描述性統(tǒng)計

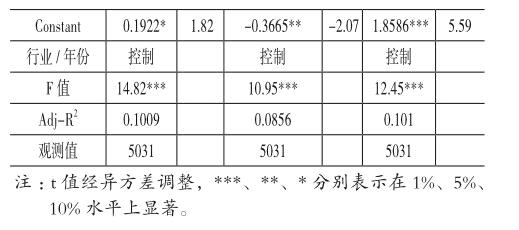

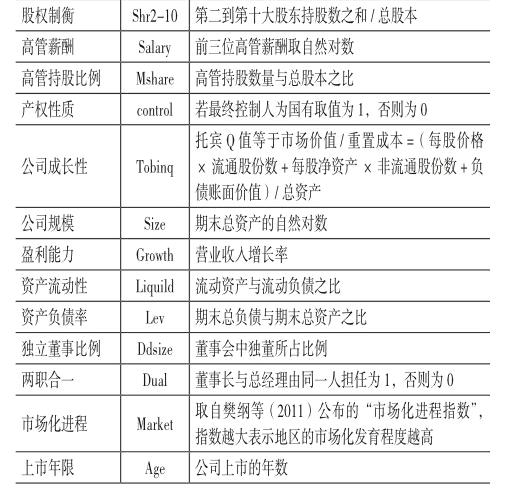

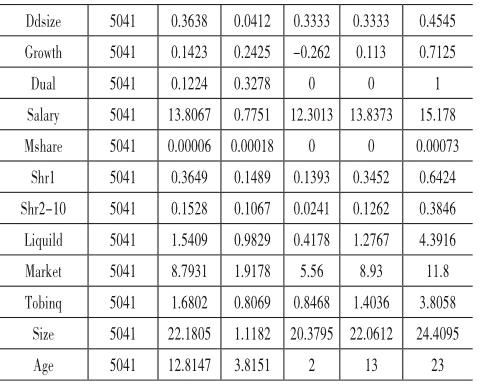

表(2)是主要變量的描述性統(tǒng)計。樣本公司的赫芬達爾指數(shù)Hhi和熵指數(shù)Ei的樣本均值分別為0.2633和0.4154,主要業(yè)務的跨行業(yè)數(shù)量N的均值為1.5969。且相對于有些實施專業(yè)化經(jīng)營的公司,有些企業(yè)的主營業(yè)務跨越5個行業(yè)。表明多元化經(jīng)營在我國企業(yè)中普遍存在,且不同企業(yè)間存在較大的差別。管理者自信Con的均值為0.4119,最大值和最小值分別為0.2356和0.6737,差異較為明顯,說明不同企業(yè)的管理者的自信程度存在較大差別。代表內(nèi)部控制質(zhì)量的內(nèi)部控制指數(shù)的均值為7.0353,最大值和最小值存在著顯著差異,表明不同公司的內(nèi)部控制制度的質(zhì)量不同。這也為本文研究的可行性提供了支持。

???(二)相關性分析

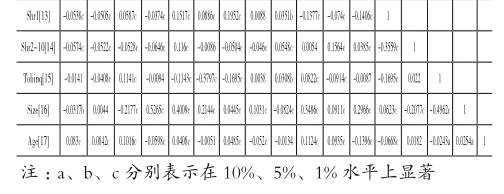

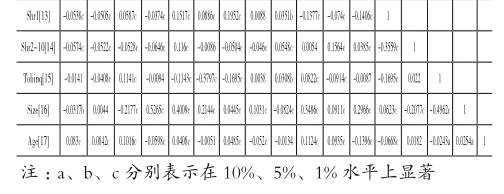

表(3)是主要變量的Pearson相關系數(shù)矩陣顯示。赫芬達爾指數(shù)Hhi和經(jīng)營單元數(shù)N與管理者自信Con顯著正相關,說明管理者自信程度越高企業(yè)多元化程度越高。熵指數(shù)Ei與管理者自信正相關,但沒有通過顯著性檢驗。赫芬達爾指數(shù)Hhi和經(jīng)營單元數(shù)N與內(nèi)部控制指數(shù)Icq顯著負相關,說明了內(nèi)部控制能夠有效的抑制企業(yè)多元化經(jīng)營。熵指數(shù)Ei與管理者自信負相關,但沒有通過顯著性檢驗。管理者自信Con與內(nèi)部控制指數(shù)顯著負相關,說明管理者自信在一定程度上影響了內(nèi)部控制的實施效果。赫芬達爾指數(shù)Hhi、熵指數(shù)Ei和經(jīng)營單元數(shù)N兩者之間的相關系數(shù)都較大,并且都在1%的水平上顯著正相關,這表明三個指標之間的相關性較強,可以比較有效的衡量企業(yè)的多元化經(jīng)營。

(三)回歸結(jié)果分析

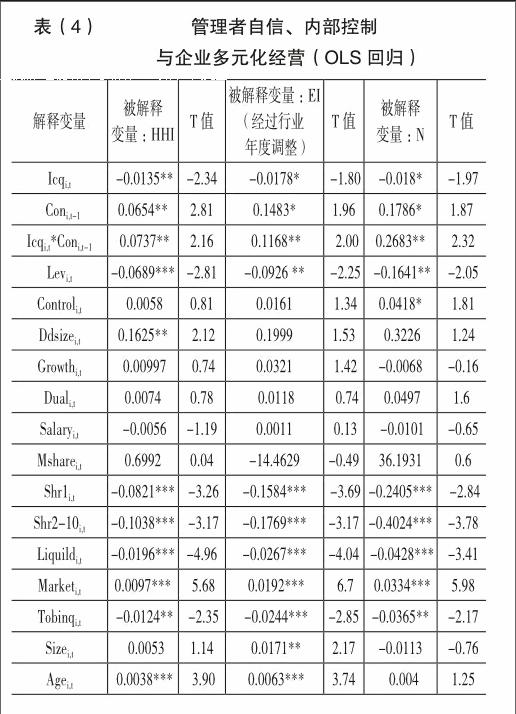

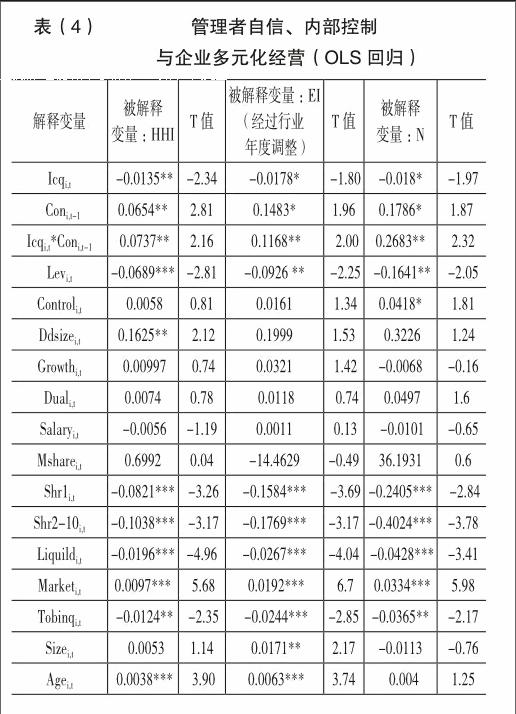

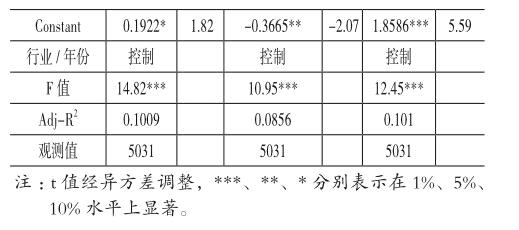

表(4)可見,管理者自信程度與多元化程度正相關,自信程度越高,多元化程度越高;內(nèi)部控制與多元化程度負相關,高質(zhì)量的內(nèi)部控制有助于抑制多元化程度;表(4)第二、四和六列分別以赫芬達爾指數(shù)、熵指數(shù)和企業(yè)主營業(yè)務經(jīng)營單元數(shù)三個替代指標衡量企業(yè)多元化經(jīng)營,內(nèi)部控制與管理者自信的交乘項均在5%的水平上顯著為正。這說明管理者自信削弱了企業(yè)內(nèi)部控制對于多元化的抑制作用,驗證了本文的研究假設,即:管理者自信程度將會減弱內(nèi)部控制對于企業(yè)多元化的抑制作用,說明管理者自信凌駕于內(nèi)部控制之上,也說明了在我國的企業(yè)實踐中,內(nèi)部控制尚未真正發(fā)揮應有的風險管理控制作用。

(四)穩(wěn)健性測試

為了使本文的研究結(jié)論更為可靠,還進行了如下穩(wěn)健性測試。(1)借鑒Malmendier和Tate (2008)的研究以CEO的持股狀況作為管理者過度自信的衡量指標,替代檢驗,結(jié)論沒有實質(zhì)性變化;(2)以內(nèi)部控制審計意見替代內(nèi)部控制質(zhì)量,重新回歸檢驗,研究結(jié)論不變;(3)進一步使用公司年度資本支出是否高于同行業(yè)資本支出的中位數(shù)作為管理者過度自信的替代變量,使用管理者年度盈利預測與實際盈利的差異作為管理者過度自信的替代變量,重新檢驗后結(jié)果均無實質(zhì)性變化。

五、結(jié)論與啟示

本文以滬深A股2008-2013年上市公司為樣本,考察管理者自信以及內(nèi)部控制對于企業(yè)多元化經(jīng)營的影響。研究發(fā)現(xiàn),管理者自信與企業(yè)多元化程度顯著正相關,高質(zhì)量的內(nèi)部控制具有抑制多元化的顯著作用,但是進一步研究發(fā)現(xiàn),管理者自信程度架空了內(nèi)部控制的風險控制流程與權(quán)限預購,減弱了內(nèi)部控制對于企業(yè)多元化的抑制作用。研究結(jié)果說明,處在轉(zhuǎn)型時代的中國企業(yè),過度自信的心理特征不僅會造成管理者過度樂觀,造成企業(yè)盲目過度的擴張,導致上市公司過度多元化;還會干擾作為企業(yè)重要控制系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度的運行,使得內(nèi)部控制無法較好的對企業(yè)多元化投資發(fā)揮作用。因此,本文的研究結(jié)果豐富了公司多元化經(jīng)營方面的文獻,也有利于企業(yè)從管理者特征這一視角重新思考如何設定符合企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的多元化程度以及如何防止過度多元化的出現(xiàn),從而為如何制定有效的戰(zhàn)略經(jīng)營決策帶來新的啟示。

本文啟示在于,企業(yè)在發(fā)展的過程中應當要關注作為公司重要組成部分的管理者的特征,防止由于管理者過度自信導致內(nèi)部控制等公司內(nèi)部控制和治理機制形同虛設,無法發(fā)揮其應有作用。同時,企業(yè)在進行擴張發(fā)展同時應該注重多元化的度,防止過度多元化造成企業(yè)價值的折損。只有在建設好企業(yè)內(nèi)部控制等制度的同時,時刻關注管理者心理特征,防止非理性對企業(yè)經(jīng)營管理的干預,才能使企業(yè)獲取和保持長期的競爭優(yōu)勢。

本文的局限性表現(xiàn)為:第一,管理者過度自信作為CEO的一項重要的心理特征,如何界定管理者自信是否過度,由于理論及數(shù)據(jù)的限制,本文只是以目前研究文獻所使用的替代變量,并沒有對自信程度進行定量計算。第二,我國進入市場經(jīng)濟的年限尚短,市場機制以及公司內(nèi)部治理機制不完善,上市公司的多元化質(zhì)量良莠不齊,有的進行相關多元化,有些則進行非相關多元化,并且呈現(xiàn)不同的多元化效果。本文并沒有對多元化進行嚴格的細分,也沒有進一步從多元化的績效進行深入考慮。而這些問題有待在今后的研究中進一步完善。

參考文獻

[1]?尹義省.適度多角化-企業(yè)成長與業(yè)務重組[M].北京:北京三聯(lián)出版社,1999.

[2]?賈良定,張君君,錢海燕等.企業(yè)多元化的動機、時機和產(chǎn)業(yè)選擇[J].管理世界,2005(8):94-104.

[3]?姜付秀.我國上市公司多元化經(jīng)營的決定因素研究[J].管理世界,2006(5):128-135.

[4]?干勝道,胡明霞.管理者權(quán)利、內(nèi)部控制與過度投資—基于國有上市公司的證據(jù)[J].審計與經(jīng)濟研究,2014(5):40-47.

[5]?范京華,張雅曼,劉啟亮.內(nèi)部控制、審計師專長、應計與真實盈余管理[J].會計研究,2013(4):81-88.?[6]?周杰,薛有志.治理主體干預對公司多元化戰(zhàn)略的影響路徑—基于管理者過度自信的間接效應檢驗[J].南開管理評論,2011(1):65-74.

[7]?柳建華.?多元化投資、代理問題與企業(yè)績效[J].??金融研究,2009(7):104-120.

[8]?李善民,朱滔.中國上市公司并購的長期績效——基于證券市場的研究[J].中山大學學報(社會科學版),2005:80-86.

[9]?Rumelt,Richard?P.Strategy?structure?and?economic? performance?division?of?research[J].?Harvard?Business? School,1974(23)?:56-78.?

[10]?Hackbarth,Managerial?traits?and?capital?structure? decisions[R].Working?Paper,2004.

[11]?Malmendier,Tate.Who?makes?acquisitions:CEO? overconfidence?and?the?market,s?reaction[J].Journal?of? Financial?Economic,2008(89):20-43.?

[12]?Deumes?R,?Knechel?W?R.?Economic?incentives?for? voluntary?reporting?on?internal?risk?management?and? control?system[J].Auditing:A?Journal?of?Practice?and? Theory,2008(27):35-67.

[13]?Roll,Richard.The?hubris?hypothesis?of?corporate? takeovers[J].Journal?of?Business,1986(59):197-216.

[14]?Doukas?J?A,Dimitris?Petmezas.Overconfident?managers? and?self-attribution?bias[R].Working?Paper,2006.

[15]?Hackbarth,Managerial?traits?and?capital?structure? decisions[R].Working?Paper,2004.

[16]?Malmendier?U,Tate?G.CEO?overconfidence?and? corporate?investment[J].Journal?of?Finance,2005(6):2661-2700.

[17]?Cooper?A?C,?Carolyn?Y?W,?William?C?D.?Entrepreneurs? perceived?chances?for?success[J].?Journal?of?Business? Venturing,?1988(3):?97-108.

[18]?Camerer?C?D,Lovallo.Overcofidence?and?excess?entry:? an?experimental??approach[J].The??American??Economic?? Review,?1999(89):?306-18.

[19]?Jensen,Michael?C.Agency?cost?of?free?cash?flow,corporate? finance?and?takeover[J].American?Economic? Review,1976(76):323-329.

[20]?Thomas?S.Firm?diversication?and?a?symmetric? information:evidence?from?analysts?forecast?and? earnings?announcements[J].Journal?of?Financial? Economics,2002(64):373-396.?

專家小傳:林鐘高,男,1960年生,福建省泉州市人。1982年畢業(yè)于廈門大學會計系,現(xiàn)任安徽工業(yè)大學副校長、二級教授、博士生導師。安徽省人文社科重點研究基地“安徽工業(yè)大學公司治理與運營研究中心”主任。國務院“政府特殊津貼”終身享受者。兼任中國會計學會內(nèi)部控制專業(yè)委員會委員暨內(nèi)部控制標準委員會咨詢專家、中國商業(yè)會計學會常務理事兼學術(shù)部副主任、安徽省會計學會副會長等。30多年來,出版學術(shù)專著32部,在《會計研究》等重要刊物上發(fā)表學術(shù)論文280多篇,獲得省部級科研成果獎7項,承擔國家自然科學基金多項和省部級科研課題多項,多項企業(yè)合作科研課題。學術(shù)研究方向主要公司治理框架下的財務會計理論、獨立審計與內(nèi)部控制理論,尤其在會計準則經(jīng)濟學、內(nèi)部控制與公司治理、財務治理理論,價值管理與企業(yè)價值等主要方面具有深入研究和成果,其代表作主要有《會計準則經(jīng)濟論綱》《獨立審計理論經(jīng)濟分析》《財務治理理論研究》《公司治理與會計》《內(nèi)部控制與關系專用性投資:基于契約視角的實證研究》等。

編輯:秦思慧