農村信用社發展對縣域經濟增長貢獻的實證分析

陳曉樂

摘 ? 要:本文根據2013年云南省縣(市)地區經濟增長水平和金融發展程度,抽樣選取16個州市129個縣中具有代表性的60個縣(市)為研究對象,依據Cobb-Douglas生產函數,應用2007-2013年共7年間60個樣本縣經濟增長和農信社發展情況數據,選取6個指標,建立包括420個截面單元、2520個觀測值的面板數據時點固定效應回歸模型(time fixed effects regression model)。通過建立60個樣本縣的整體模型,再針對縣域經濟發展較好、中等、較差的三類樣本,分別建立模型并比較結果,運用計量方法反映縣級農村信用社對于縣域經濟增長的貢獻作用。文章綜合實證分析結論和云南省實際情況,通過分析存在的問題,提出了云南省縣級農村信用社推動縣域經濟發展的相關建議。

關鍵詞:農村信用社;縣域經濟;經濟增長

2003年以來,中央持續推動農村信用社改革,先后出臺了《國務院關于印發深化農村信用社改革試點方案的通知》(國發【2003】15號文)、《國務院辦公廳關于進一步深化農村信用社改革試點的意見》(國辦發【2004】66號文)等一系列政策文件。經過十年左右的深化改革與持續發展,農村信用社已日漸成為支持“三農”事業、發展縣域中小企業和個體經濟、滿足沿邊沿疆農村地區普惠金融需求的重要力量。立足云南省實際,探索縣級農村信用社發展對于縣域經濟增長的貢獻作用,具有理論與現實的雙重意義。

一、云南省縣級農村信用社對縣域經濟的貢獻作用日益顯著

(一)云南省縣級農村信用社發展迅速

2003年以來,隨著改革進程的持續深入、改革紅利的不斷釋放,云南省縣級農村信用社通過整章建制、清收不良資產、化解歷史包袱、推動增資擴股、強化稽核審計、完善內控制度、搭建網絡平臺、防控金融案件等措施,改變了過去管理體制混亂、經營持續動蕩、運營業績較差的局面。縣級農村信用社整體風險管控能力大幅提升,經營狀況持續好轉,從根本上扭轉了大面積虧損的不利形勢,扎根農村、服務“三農”作用日益顯著,逐漸步入良性發展軌道。截止2014年,全省農信社歷史虧損掛賬共9.53億元已全部消化,15.98億元央行票據全部兌付,實現縣縣盈利。

截至2014年12月末,云南省農村信用社系統(含縣聯社、農合行)資產總額為7147.77億元,各項存款余額為5593.93億元,各項貸款余額達3318.95億元。到2014年,云南省農信社包括昆明市、曲靖市2家市級聯社和14個州市辦事處、125家縣級聯社、4家農村合作銀行、2313個機構網點,在職職工2.11萬人,全省農信社股金總額達到148億元;金融服務覆蓋云南省上千萬個人客戶和近13萬法人客戶。根據2013年末數據,云南省農村信用社共實現利潤110億元,資本充足率為14.91%,撥備覆蓋率為232.19%;全省農信社涉農貸款余額達1888億元,余額和占比居云南省第一位;林權抵押貸款新增12.5億元,規模居云南省第一位;中小微企業貸款余額1146億元,支持小微企業客戶數占全省一半以上;“貸免扶補”貸款余額57.2億元;高原特色農業貸款余額455億元。

(二)云南省縣級農村信用社對縣域經濟發展貢獻明顯

云南作為邊疆少數民族省份,縣級財政壓力較大,農業和農村各項事業發展較為落后,中小企業和農業種植戶經營分散,工業發展乏力,縣域經濟發展長期處于全國平均水平以下。作為云南省規模最大、資金實力最雄厚、金融服務覆蓋面最廣的地方法人銀行業金融機構,云南省縣級農村信用社確定了“立足‘三農,服務城鄉,支持中小企業,促進地方經濟社會健康發展”的市場定位,充分發揮網點優勢,不斷適應縣域經濟和農村金融需求特點,推動開展金融產品和服務方式創新,多方式、多渠道加大對于涉農領域、中小微企業的有效信貸投入,擴展縣域地區金融服務覆蓋面和金融服務深度,加大金融對“三農”和縣域經濟的支持力度,推動邊疆民族地區普惠金融體系建設。

二、實證分析的樣本選擇、變量選取與模型建立

(一)樣本選擇與理論基礎

本文以云南省60個縣級市、縣為研究對象,60個樣本縣(市)選自全省16個州市的129個縣。對縣域界定為不包括市轄區的縣和縣級市。由于本文主要反映縣域經濟增長與農村信用社經營狀況之間的關系,部分州市的州府所在地為“區”,經濟增長與金融發展條件較好,但亦不在樣本選取的范圍之內。按各地區經濟增長水平和金融發展程度,依據2013年云南省縣(市,區)地區生產總值、規模以上固定資產投資、地方財政收入、城鎮居民人均可支配收入等排名情況,將此60個樣本縣分為三類。即:經濟發展水平較高的20個縣作為第一類,經濟發展為中等水平的20個縣作為第二類,經濟欠發達的20個縣作為第三類。在總體60個樣本縣以及三類各20個樣本縣的選擇上,力圖盡量均勻覆蓋全省16個地州,在每個州市樣本的選擇上盡量做到均衡。

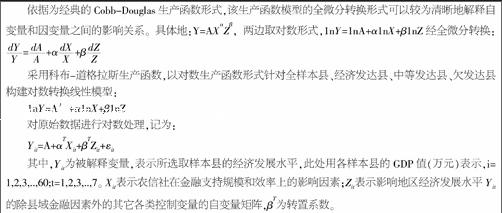

依據為經典的Cobb-Douglas生產函數形式,該生產函數模型的全微分轉換形式可以較為清晰地解釋自變量和因變量之間的影響關系。具體地:Y=AX■Z■,兩邊取對數形式,1nY=1nA+α1nX+β1nZ經全微分轉換: ■=■+α■+β■

采用科布-道格拉斯生產函數,以對數生產函數形式針對全樣本縣、經濟發達縣、中等發達縣、欠發達縣構建對數轉換線性模型:

1nY=A'+α1nX+β1nZ

對原始數據進行對數處理,記為:

Y■=A+α■X■+β■Z■+ε■

其中,Y■為被解釋變量,表示所選取樣本縣的經濟發展水平,此處用各樣本縣的GDP值(萬元)表示,i=1,2,3,..,60;t=1,2,3,..,7。X■表示農信社在金融支持規模和效率上的影響因素;Z■表示影響地區經濟發展水平Y■的除縣域金融因素外的其它各類控制變量的自變量矩陣,β■為轉置系數。

(二)變量選取與說明

考慮到影響縣域經濟發展的各類因素,重點考慮資本投入(固定資產投資,萬元)、政府公共資源投入(地方財政支出,萬元)。按照經典經濟增長理論,勞動力就業情況(社會總就業人數,人)、縣域科技投入(科技支出,萬元)等幾方面因素原本應納入模型,但由于數據質量以及可獲得性等原因未納入。對外開放和國際投資及貿易因素、社會勞動生產率水平、工業化程度等往往也是影響地域經濟發展的重要因素,考慮到云南省沿邊沿疆少數民族地區的特殊省情,以及縣域經濟農業為主、封閉單一的經濟社會模式,本文略去以上三類因素。

X■表示反映各縣農村信用社金融發展水平的主要因素指標,主要體現在金融發展規模、金融發展效率等方面。鑒于云南省的實際情況,農村信用社作為縣域金融發展的主力軍,是“支農”、“支小”的核心力量。村鎮銀行雖然近年來發展較快,但全省僅有36家,且大多位于經濟較發達的州市地區,分布較為不平衡(如昆明市轄內僅8個縣區有村鎮銀行10家,而普洱市全轄10個縣僅有1家村鎮銀行)。本文在金融力量方面仍著重于農村信用社,重點從金融發展規模、金融發展效率兩個方面選取指標作為建模的考慮因素。在金融發展規模方面,存款規模是縣級農村信用社最具優勢、最主要的資產規模衡量指標,也是決定農信社在縣域金融體系中力量與地位的決定因素。在金融效率方面,存貸比是衡量金融機構存款向信貸資金轉化效率比例的重要指標,反映了資金利用效率和周轉速率;資本利潤率則能比較全面地反映金融機構的綜合運營水平、成本管理能力、風險管控能力、資金轉化效率以及金融機構的綜合競爭力。因此,選擇存貸比、資本利潤率作為衡量金融發展效率的指標。考慮到數據的可獲得性、數據質量以及數據之間的關聯性對實證結果的影響,資產規模、凈利潤、金融機構從業人數等其它反映機構規模、人力資源和運營效率的指標,未作為變量體現在模型之中。數據來源于2007-2013年的《云南省統計年鑒》、《云南省金融穩定報告》、《中國區域金融運行報告》以及WIND數據庫等。

綜上所述,本文試圖應用2007-2013年共7年間云南省60個縣經濟增長和農信社發展情況的數據,選取6個指標,包括420個截面單元、2520個觀測值,構建農信社對于縣域經濟增長貢獻的面板數據模型。

(三)模型建立

對于短期面板數據而言(t=7,i=60),60個樣本縣的經濟情況、農信社發展情況由于云南省自然、地理、交通和資源情況差異巨大,即對于不同的個體縣,所取的6個變量值差異較大,因此在模型構建時,先建立60個縣的整體模型,再分為三類即縣域經濟發展較好、中等、較差,分別建立模型,比較結果。本文數據期選擇從2007年至2013年,由于2005年8月省聯社成立,通過央行再貸款、剝離沖銷壞賬等措施開始推動新一輪農村信用社改革,縣級農信社經營狀況在2005后幾年中有了較大程度的改善。因此,可將2005年后啟動的農信社改革視為整體的政策性利好,在時期截面上(period-sections)對所有樣本縣具有統一的外部因素沖擊和影響,因此,本文擬建立面板數據的時點固定效應回歸模型(time fixed effects regression model)。在本文面板數據實證分析中的Hausman檢驗和F統計量檢驗也證明了建立時點固定效應回歸模型要比混合回歸模型、個體固定效應回歸模型更合理、更科學。

對于本文所構建模型定義如下:

yit =β0 +β1 xit +β2 zt +εit, ?i = 1, 2, …, 60; t = 1, 2, …, 7

其中β0為常數,不隨時間和截面單元變化;zt表示隨不同時期截面(時點)變化,但不隨個體變化的難以觀測的變量。令αt =β0+β2 zt,即

yit =αt+ xit'β+εit, ? i = 1, 2, …, 60; t = 1, 2, …, 7

對于每個截面,β為回歸函數的斜率,為51階回歸系數列向量;Xit為51階回歸變量列向量(包括5個解釋變量);截距項αt包括了那些隨不同截面(時點)變化,但不隨個體變化的難以觀測變量的影響,因截面(時點)不同而異;εit為誤差項(標量)。以上即為本文構建的時點固定效應回歸模型。

三、實證分析的過程、結果與解釋

本文使用Eviews6.0計量統計軟件,數據以2007年為基期,進行了GDP指數平減,并對所有變量取自然對數處理。限于篇幅,數據處理后的統計性描述不再制表列示。在完成所有60個樣本縣2520個數據的處理、輸入并建立截面單元堆棧數據(stacked data)格式后,首先進行相關性隨機效應的Hausman檢驗以甄別建立時點固定效應回歸模型的科學性與合理性。通過構造和計算F統計量,可以得到建立時點固定效應回歸模型比構造混合回歸模型更合理的結論;Eviews6.0可以直接進行Hausman Test并給出相應統計量,針對60個樣本縣的面板數據模型,反映時期隨機效應的Chi-Sq統計量值為51.434400,可以認為拒絕存在時點隨機效應的原假設,模型在相當程度的概率上存在時點固定效應。

(一)60個樣本縣總體的面板數據回歸結論

圖1即為Eviews6.0給出的針對60個樣本縣、420個截面單元共2520個觀測值的計量結果以及主要統計量。可以看到,縣域經濟的固定資產投資、地方財政支出、農信社存款余額、存貸比等自變量對各縣GDP的解釋效果較好,t檢驗結果顯著,回歸方程的R2值較高,擬合效果較好,具有相當的解釋性;各統計量情況表現亦較好,這體現了面板數據模型在大樣本、長時點、多截面方面的數據處理優勢。

1、在時點固定效應上,2007、2008年的截距貢獻值為0.2913、0.2180,較好地解釋了農信社改革(以明確管理責任、壞賬沖銷、剝離不良資產、再貸款等)整體帶來的正向外部沖擊,促進了農信社以及縣域經濟的發展;2009、2010年值出現小額負值,2011-2013年負值有進一步擴大的趨勢,可以解釋為隨著縣級農信社資金規模、綜合實力日益壯大,富余沉淀資金開始有自本地區流出沖動,“脫農”、“脫小”苗頭隱現。

2、從實證結果可見,縣級農信社發展對縣域經濟具有較為明顯的正向促進作用。農信社金融發展規模(存款余額指標)對于縣域經濟增長(縣域)的彈性系數為0.4753,是第一大貢獻因素,即在給定的固定時點截面、其它條件保持不變的情況下,農信社金融發展規模(存款余額指標)每提高一個百分點,對縣域經濟增長綜合貢獻0.4753個百分點,這體現了云南省廣大縣(市)農村地區對于資金、對于金融的迫切需求。農信社金融發展效率(存貸比指標)對縣域經濟增長(縣域)的彈性系數為0.3551,是第二大貢獻因素,即在給定的固定時點截面、其它條件保持不變的情況下,農信社資金轉換效率每提高一個百分點,對縣域經濟增長綜合貢獻0.3551個百分點,這也同樣體現了縣域農村地區對于信貸資金、縣域金融產品和服務的渴望。

3、固定資產投資和財政支出對縣域經濟增長的貢獻彈性系數為0.3255和0.3191,仍然為主要的貢獻因素。這也反映了云南省經濟發展依然屬于投資拉動型的傳統模式,對于政府主導、財政投入依賴過多過甚。

4、農信社利潤水平(資本利潤率指標)對于縣域經濟增長的貢獻彈性系數為負的0.0694,影響較小,但方向為負。農信社的利潤水平在某種程度上體現了縣域農村地區的資金價格,反映了“三農”事業、“小微”企業對于低成本信貸資金的迫切需求,也在一定程度上說明了較高的融資成本對于縣域經濟、實體經濟發展的抑制作用。

(二)第一類樣本縣(縣域經濟發展較好)面板數據回歸結論分析

實證分析結果的相關解釋與上例相似,回歸方程的R2值較總體回歸情況有所下降,部分解釋變量的統計量表現變差(如資本利潤率),顯示出在樣本數和觀測值減少的情況下,模型的解釋力度變弱,但依然有相當的說服力。2009至2011年的時點固定效應為負,但2012、2013年的時點固定效應對于截距項的影響又變為正值,可解釋為縣域經濟發展較好的地區對于富余資金有較強的吸引力。實際上,省聯社的社團貸款非常樂于為經濟發展較好地區的優質項目提供信貸支持。固定資產投資對縣域經濟增長的貢獻作用最大,其彈性系數為0.3684,反映了較強的縣域經濟實力和較大的工業發展規模,說明投資對于縣域經濟發展仍然起到決定性作用。縣級農信社金融發展規模影響作用因素居于次要地位,但仍大幅高于財政支出的貢獻度。資本利潤率指標仍為較小的負值。

(三)第二類樣本縣(縣域經濟發展中等)面板數據回歸結論分析

對于縣域經濟發展中等的第二類樣本,可以看到縣級農信社金融發展規模、金融轉換效率指標對于縣域經濟的貢獻作用非常明顯,大大高于固定資產投資和財政拉動的貢獻度;2007-2010年的時點固定效應為負值,2011-2013年則為正值,體現了第二類中等縣農村信用社、縣域經濟在發展步伐上雖落后于第一類,但近年來發展勢頭迅猛,增速較快,如從2009年至2013年時點固定效應貢獻值連年遞增,2013年達到0.2149的最高值。

(四)第三類樣本縣(縣域經濟發展較差)面板數據回歸結論分析

對于第三類樣本縣,可以看到雖然相比總體、第一類和第二類樣本,縣級農信社金融發展規模、金融轉換效率指標對于縣域經濟的貢獻力度較弱,但仍然非常顯著,明顯高于固定資產投資的貢獻度,仍然居于主要地位。縣域經濟固定資產投資指標影響作用較小,體現了第三類樣本縣縣域經濟發展水平較低,缺乏主導產業和支柱產業,工業發展落后,對地方經濟的帶動作用不強。地方財政投入指標彈性系數為負值,顯示財政單薄乏力,財政收入困難(甚至僅僅維持“吃飯財政”狀態)。時點固定效應自2009年至2013年連續遞增,體現縣域經濟、農信社近年來持續發展,但增速較第二類樣本縣慢,亦在2013年達到最高值。

綜上各項分析所述,縣級農信社金融發展規模、金融轉換效率對縣域經濟增長都有較為顯著的作用。在縣域經濟發展較好、工業實力較強的樣本縣(第一類),農信社的金融支持作用要低于固定資產投資的拉動作用,但仍居次位影響因素;在縣域經濟中等發展(第二類)、發展較差(第三類)的樣本縣,農信社的金融支持作用占到非常重要的地位,反映了欠發達、不發達縣域地區經濟發展滯后、實體經濟發展緩慢、財政實力弱小的現實情況,以及廣大縣域農村地區對信貸資金、金融支持的迫切需求。截面的時點固定效應在三類樣本和總體中都得到了較好的反映。從以上實證分析的結論看,可以從增加縣域農村地區特別是不發達地區的有效信貸供給、增加“支農”“支小”資金投入、減少企業和農戶的貸款利息負擔、降低實體經濟融資成本等方面促進縣域經濟發展,更加充分地發揮農村信用社縣域“支農”主力軍的作用。

四、農信社推動縣域經濟發展存在的問題和建議

基于以上實證分析結果,結合云南省沿邊、沿疆的實際情況,云南省縣級農村信用社推動縣域經濟發展存在以下現實問題,本文就此簡要分析并提出相關建議。

(一)縣級農村信用社支持縣域經濟發展存在問題

1、部分農信社資金流向異地甚至省外,未起到支持本地縣域經濟發展和實體經濟壯大的作用。縣級農村信用社在吸收存款方面具有天然的優勢,但由于部分地區本地優質客戶或企業不足,“支農”、“小微”企業貸款成本較高,利潤空間有限,不少資金出現沉淀、閑置,部分地區縣級農村信用社資金或通過“約期存款”形式上存省聯社獲取收益,或通過省聯社“社團貸款”形式集中向大企業、大集團進行授信,寶貴的信貸資源并未應用于本地區經濟發展,而是變相流向異地甚至省外。

2、縣域地區抵押擔保和風險補償機制缺失,存款規模難以轉化為有效的信貸資金投放。出于審慎經營和控制風險,縣級農村信用社進行企業、農戶授信和貸款往往都要求提供明確的抵押或擔保。多數農戶和中小企業因為缺少“有效”的足值抵押品和擔保,很難達到農信社發放貸款的條件,較難得到有效的信貸資金支持;同時,由于農村地區各項財產險、災害險的投保比例較低,企業和農戶保險意識不強,林權、土地使用權、果木所有權等作為抵押利權亦缺乏足夠的法律保障,農村信用社出于“道德風險”的考量,也傾向于謹慎授信,出現農民“貸款難”和農信社“難貸款”的局面,有效信貸投放往往低于實際需要水平。

3、縣級農村信用社金融服務水平的滯后和金融服務手段的匱乏,制約了其對縣域經濟發展的貢獻力度。目前,縣級農村信用社的金融服務主要以存款、貸款以及日常的現金、結算業務為主,金融電子化建設較為滯后,支付結算體系尚不健全,無法滿足縣域經濟對高效快捷金融品種和現代化金融服務手段的現實需求,使農村金融服務水平受到較大的限制。

(二)縣級農村信用社推動縣域經濟發展建議

1、發揮自身存款規模優勢,切實滿足新型農業發展和新農村建設中的資金需求。縣級農信社要從自身優勢和經營戰略出發,結合區域特色和當地農業、農村經濟特點,大力推動本地區農業和農村經濟結構調整,不斷加大支持本地農業產業化經營力度,有針對性地挖掘本地潛力企業,培育優勢客戶,積極支持發展專業戶、專業村、專業鄉,不斷壯大縣域經濟。

2、創新信貸產品和融資模式,拓寬中小企業和農戶融資渠道。推動農村信用社存款資金加快轉化為有效信貸投放,加大信貸資金支持本地實體經濟發展力度,積極嘗試擴大林權抵押貸款、農房抵押貸款、土地承包經營權抵押貸款等規模。對有特色、市場廣、信用好、潛力大的中小企業積極探索合情適用的貸款及授信模式。擴大信貸抵押品和質押物范圍,積極創造條件開展票據融資業務,推廣銀行承兌匯票、商業匯票業務范圍;探索本地區中小企業、中小農戶以適銷對路的庫存產品、實際應收款項、可靠預期現金流作為抵押向縣級農村信用社申請獲取貸款資金。

3、加強金融服務創新,提高縣域金融服務質量。縣級農信社要提高普惠金融供給能力,延伸金融服務內涵,擴大金融服務范圍,在支付結算、征信信息、財務管理等金融基礎設施方面推動縣域經濟發展。針對縣域不同企業、行業和農戶的特點,積極探索適合本地區實際情況、滿足當地企業和農戶實際需要的合規金融產品,在為農村信用社自身發展創造良好經濟效益的同時,也帶動整個縣域經濟的發展。

參考文獻

[1]胡冰.西部欠發達地區縣域金融效率評價—以青海省縣域為例[J].西部金融,2013,(8):56-61。

[2]陶建平,田杰.縣域農村視角的我國農村金融發展收入效應分析[J].華中農業大學學報(社會科學版),2011,(6):24-28。

[3]閆麗瑞,田祥宇.金融發展與經濟增長的區域差異研究[J].宏觀經濟研究,2012,(3):99-105。

[4]趙勇,雷達.金融發展與經濟增長:生產率促進抑或資本形成[J].世界經濟,2010,(2):37-50。

[5]周立,王子明.中國各地區金融發展與經濟增長實證分析:1978-2000[J].金融研究,2002,(10):1-13。

The Empirical Analysis on the Contribution of the Development of Rural Credit Cooperatives to the County-level Economic Growth

——A Case of Yunnan Province

CHEN Xiaole

(Kunming Provincial Sub-branch PBC, Kunming Yunnan 650021)

Abstract:Based on the level of the regional economic growth and the degree of the financial development of counties (cities) in Yunnan province in 2013, the paper selects the typical 60 counties (cities) as the research objects from 129 counties in 16 states. On the basis of Cobb - Douglas production function, the paper uses the data of the economic growth and the development of the rural credit cooperatives of those 60 samples from 2007 to 2013, selects 6 indicators, and sets up panel data time fixed effects regression model including 420 section unit and 2520 observation values. And then, by establishing the whole model of 60 sample counties, aiming at three kinds of samples respectively ranking good, medium and low, the paper respectively sets up the model and compares the results and reflects the contribution of the county-level rural credit cooperatives to the county-level economic growth by using measurement method. The paper combines the empirical analysis conclusions and the actual situation of Yunnan province, analyzes the existing problems, and puts forward related suggestions for the county-level rural credit cooperatives to promote the development of county-level economy in Yunnan province.

Keywords: rural credit cooperatives; county-level economy; economic growth

責任編輯、校對:張德進