糧食種植大戶經(jīng)營(yíng)行為分析

楊勇+劉宣東+劉愛(ài)軍

摘要: 從土地與勞動(dòng)力來(lái)源及質(zhì)量控制、資金及農(nóng)業(yè)技術(shù)需求、合作社加入情況、面臨的困難4個(gè)方面著手,對(duì)江蘇省漣水縣進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,分析糧食種植大戶的經(jīng)營(yíng)行為現(xiàn)狀,總結(jié)糧食種植大戶經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題,并提出相應(yīng)的政策性建議。

關(guān)鍵詞: 農(nóng)戶;種糧大戶;經(jīng)營(yíng)行為;現(xiàn)狀;存在問(wèn)題;江蘇;漣水縣

中圖分類(lèi)號(hào): C915;F326.11 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào):1002-1302(2016)03-0524-03

農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)是現(xiàn)階段緩和農(nóng)村人地矛盾、解放農(nóng)村勞動(dòng)力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)資源配置、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益、促進(jìn)農(nóng)民增收的重要舉措。在土地流轉(zhuǎn)改革進(jìn)程不斷加快、國(guó)家對(duì)農(nóng)村家庭經(jīng)營(yíng)主體地位越來(lái)越重視的背景下,農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶倍受關(guān)注。2013年中央一號(hào)文件提出,將創(chuàng)造良好的政策和法律環(huán)境,采取獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等多種方法,扶持聯(lián)戶經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng),并提出農(nóng)業(yè)資金補(bǔ)貼向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民合作社等新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體傾斜;2014年中央一號(hào)文件提出,堅(jiān)持家庭經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)與多種形式共同發(fā)展,按照自愿原則開(kāi)展家庭農(nóng)場(chǎng)登記;2015年中央一號(hào)文件提出,堅(jiān)持農(nóng)民家庭經(jīng)營(yíng)主體地位,積極發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),鼓勵(lì)發(fā)展規(guī)模適度的農(nóng)戶家庭農(nóng)場(chǎng),完善對(duì)糧食生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體的支持服務(wù)體系。國(guó)家最近幾年對(duì)農(nóng)村家庭經(jīng)營(yíng)十分重視,種植大戶經(jīng)營(yíng)、發(fā)展適度規(guī)模家庭農(nóng)場(chǎng)是未來(lái)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。未來(lái)幾年,種植大戶的規(guī)模、數(shù)量將會(huì)有一定程度的上升,了解種植大戶的經(jīng)營(yíng)行為、農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

江蘇省淮安市漣水縣作為產(chǎn)糧大縣,糧食產(chǎn)量在江蘇省名列前茅,糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要的地位,多次獲得全國(guó)糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣稱(chēng)號(hào)。漣水縣糧食種植大戶的經(jīng)營(yíng)行為是江蘇省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的突破口,可折射出江蘇省糧食種植大戶的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。研究探討漣水縣糧食種植大戶的經(jīng)營(yíng)行為,通過(guò)深入農(nóng)戶實(shí)地調(diào)研,采集真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析,對(duì)種植大戶的基本特征、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、土地、勞動(dòng)力來(lái)源、質(zhì)量控制、資金、農(nóng)業(yè)技術(shù)需求等有一個(gè)較為客觀的認(rèn)知,在發(fā)現(xiàn)糧食種植大戶經(jīng)營(yíng)行為存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上找尋新的突破口,為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供新的發(fā)展思路。

1 文獻(xiàn)研究

1.1 概念界定

1.1.1 種糧大戶 目前,種糧大戶劃分標(biāo)準(zhǔn)一般參照其規(guī)模。有學(xué)者把水稻的生產(chǎn)規(guī)模分為4類(lèi):小于0.335 hm2的為小戶,0.335~0.670 hm2為一般戶,0.671~3.350 hm2為大戶,3.351 hm2以上的為規(guī)模戶[1]。也有學(xué)者認(rèn)為,0.670 hm2 及以上是一個(gè)重要的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)漣水縣情況,此次調(diào)研以0.335 hm2為劃分界限,即將糧食種植面積 0.335 hm2 及以上的農(nóng)戶視為種植大戶。

1.1.2 種糧大戶經(jīng)營(yíng)行為 種糧大戶經(jīng)營(yíng)行為是指在家庭承包責(zé)任制、資源結(jié)構(gòu)和技術(shù)裝備水平下,為實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出效益最大化,在糧食經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中對(duì)土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)等生產(chǎn)要素進(jìn)行配置及農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采取的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)[2]。

1.2 對(duì)農(nóng)戶行為的研究

1.2.1 國(guó)外學(xué)者對(duì)農(nóng)戶行為的研究 國(guó)外對(duì)農(nóng)戶行為研究主要分為農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究、農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)學(xué)理論應(yīng)用研究。國(guó)外有關(guān)農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究已持續(xù)多年,比較典型的研究者有3位,一是俄國(guó)著名學(xué)者恰亞諾夫,他指出,家庭中存在生物學(xué)規(guī)律,家庭人口規(guī)模與構(gòu)成中的勞動(dòng)消費(fèi)比率呈現(xiàn)較大的周期性變化,家庭農(nóng)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)量會(huì)隨之發(fā)生變化[3];二是美國(guó)學(xué)者西奧多·W.舒爾茨,他首先假設(shè)農(nóng)民是理性的,認(rèn)為在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中,生產(chǎn)要素配置低下的情況比較少見(jiàn),在長(zhǎng)短期利益及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡下,農(nóng)民完全能夠?yàn)楂@得利益最大化選擇合理的行為[4];三是美國(guó)著名學(xué)者黃宗智,他認(rèn)為,人口壓力常使貧農(nóng)勞動(dòng)力的邊際報(bào)酬率降到雇傭勞動(dòng)力工資和維持家庭生存最低需要程度以下[5]。

1.2.2 國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)農(nóng)戶行為的研究 我國(guó)學(xué)者對(duì)農(nóng)戶行為的研究主要集中在一般農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為及績(jī)效、不同土地經(jīng)營(yíng)規(guī)模農(nóng)戶行為對(duì)比、農(nóng)業(yè)大戶經(jīng)營(yíng)等。史清華通過(guò)農(nóng)村固定點(diǎn)調(diào)查,找出農(nóng)戶增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系[6]。曹建華等利用不同的調(diào)查數(shù)據(jù),實(shí)證并分析農(nóng)戶農(nóng)地規(guī)模經(jīng)營(yíng)效率的決定因素、影響農(nóng)地流轉(zhuǎn)及效率提高的相關(guān)因素,定量評(píng)價(jià)農(nóng)地規(guī)模經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益[7]。隨著農(nóng)村改革進(jìn)一步深化,農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)得到極大發(fā)展,農(nóng)村形成不同經(jīng)營(yíng)規(guī)模的農(nóng)戶,他們?cè)谛袨檫x擇及效率上的差異越來(lái)越受到學(xué)者們的關(guān)注。李岳云等對(duì)不同經(jīng)營(yíng)規(guī)模農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行比較認(rèn)為,小規(guī)模經(jīng)營(yíng)商品糧不利于農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣創(chuàng)新[8]。陳欣欣等認(rèn)為,隨著農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)農(nóng)地規(guī)模的擴(kuò)大,農(nóng)地收入水平及資源利用效率呈倒“U”形[9]。改革開(kāi)放以來(lái),農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)生重大變化,農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶的出現(xiàn)提高了土地的規(guī)模經(jīng)營(yíng)效率,代表了農(nóng)村生產(chǎn)力的發(fā)展方向。因此,部分學(xué)者對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶進(jìn)行相關(guān)研究,金高峰分析了農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)的制約因素及發(fā)展大戶經(jīng)營(yíng)的對(duì)策[10]。吳呈良等通過(guò)連續(xù)3年對(duì)樂(lè)清市22戶經(jīng)營(yíng)種糧大戶的追蹤調(diào)查得出,22戶的土地產(chǎn)出率等在3年中逐步提高[11]。姚增福等分析種糧大戶資源稟賦對(duì)規(guī)模生產(chǎn)行為認(rèn)知、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性資金資源配置行為的影響得出,種糧大戶資源稟賦對(duì)行為態(tài)度理性認(rèn)知影響較大,對(duì)感知行為控制認(rèn)知較小,資源稟賦優(yōu)勢(shì)決定其資金資源配置行為[12-13]。翁貞林等定性地分析了種稻大戶對(duì)糧食補(bǔ)貼的政策認(rèn)知、行為意愿及其對(duì)策建議[14]。劉清娟對(duì)黑龍江省種糧農(nóng)戶的生產(chǎn)行為進(jìn)行系統(tǒng)研究,并提出相關(guān)政策建議[15]。

目前,國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)農(nóng)戶行為的研究已經(jīng)逐漸由理論分析轉(zhuǎn)向?qū)嵶C分析,對(duì)不同土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)農(nóng)戶的行為差異不再局限于比較,而是對(duì)其影響因素進(jìn)行深入分析,對(duì)農(nóng)戶土地經(jīng)營(yíng)、家庭經(jīng)濟(jì)資源配置效率和農(nóng)戶行為選擇意愿也進(jìn)行了大量的實(shí)證研究,成果豐碩。但相關(guān)研究仍存在一些不足之處:(1)很少有以農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶為切入點(diǎn),分析其不同行為動(dòng)機(jī)下所展現(xiàn)出來(lái)的行為選擇差異;(2)多用經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)糧食產(chǎn)區(qū)的調(diào)查數(shù)據(jù)分析農(nóng)戶問(wèn)題;(3)研究多集中在對(duì)農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)行為特征的一般性描述上,針對(duì)種糧大戶各種經(jīng)營(yíng)行為特征的深入研究很少。

2 調(diào)查研究

2.1 問(wèn)卷設(shè)計(jì)

在參考相關(guān)研究綜述及咨詢(xún)相關(guān)人員的基礎(chǔ)上編寫(xiě)設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷,包含5部分內(nèi)容:(1)種糧大戶個(gè)人特征因素,包括年齡、受教育程度、成為種植大戶的時(shí)間等;(2)土地與勞動(dòng)力來(lái)源及質(zhì)量控制,包括經(jīng)營(yíng)耕地總面積、糧食生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)力來(lái)源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策等;(3)資金及農(nóng)業(yè)技術(shù)需求,主要包括糧食生產(chǎn)過(guò)程中的資金投入、資金來(lái)源、最大的投資去向、是否接受過(guò)相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、是否取得農(nóng)業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)證書(shū)、遇到技術(shù)問(wèn)題時(shí)通常的解決方式;(4)合作社加入情況,主要包括是否加入合作社、什么條件下會(huì)加入合作社、目前應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)牽頭領(lǐng)辦專(zhuān)業(yè)合作社最適合、目前發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社最困難的是什么;(5)面臨的困難,主要包括最擔(dān)心什么、需要農(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)提供哪些技術(shù)服務(wù)、糧食直接補(bǔ)貼最合理的方式等。

2.2 調(diào)研實(shí)施

2014年7月,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)對(duì)漣水縣27鎮(zhèn)78村240戶糧食種植大戶采用隨機(jī)面對(duì)面方式進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,為期15 d,共回收問(wèn)卷217份,其中合格問(wèn)卷198份,回收問(wèn)卷的合格率為91%。

3 結(jié)果與分析

3.1 樣本的基本情況

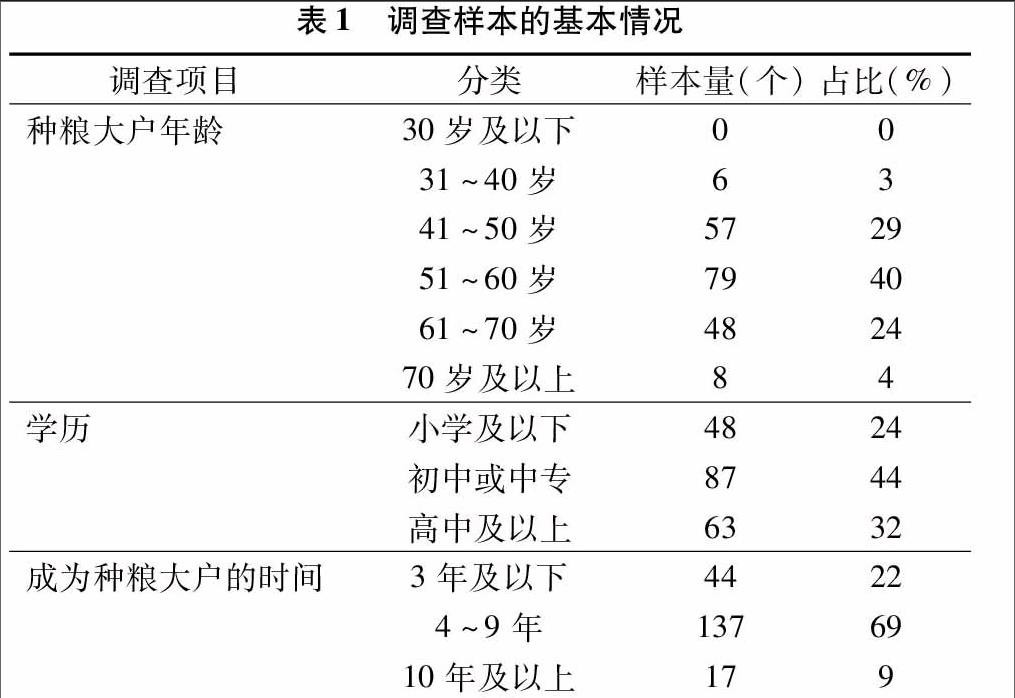

由表1可見(jiàn),種糧大戶年齡在51~60歲之間的居多,老齡化程度比較嚴(yán)重;文化程度多集中在初中或中專(zhuān),具有高中及以上學(xué)歷的僅占調(diào)查樣本的32%,受教育程度普遍不高;成為種糧大戶時(shí)間在4年以上的占調(diào)查樣本的78%。種糧大戶的老齡化、文化層次偏低,將會(huì)影響到主體的經(jīng)營(yíng)決策,影響種糧大戶對(duì)糧食規(guī)模生產(chǎn)的期望。

3.2 土地規(guī)模、勞動(dòng)力來(lái)源及其質(zhì)量控制

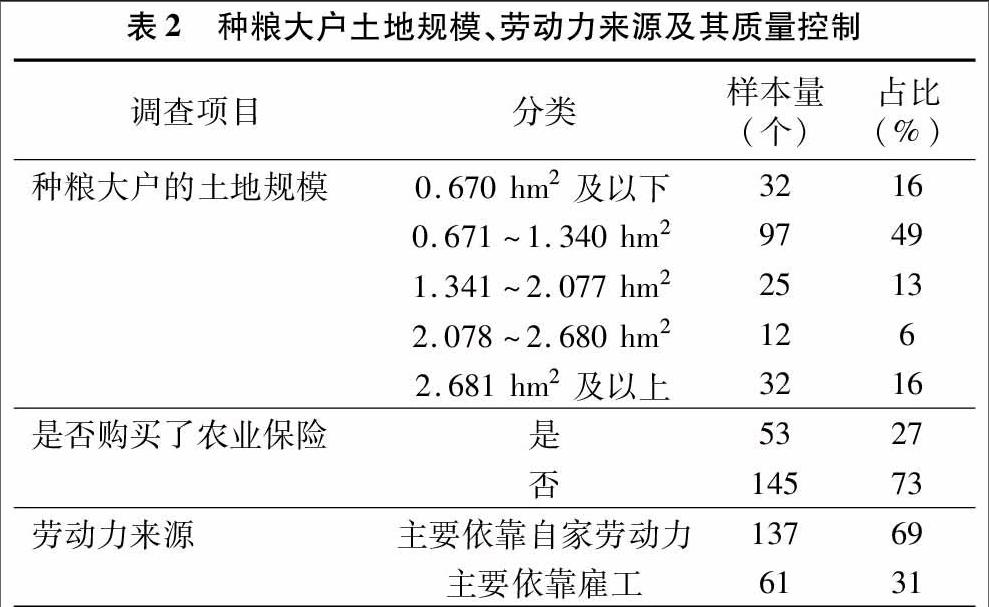

調(diào)查結(jié)果表明,平均每戶從事農(nóng)業(yè)勞動(dòng)的人數(shù)為2人,約占家庭總?cè)丝跀?shù)的1/3,69%的種植大戶主要依靠自家勞動(dòng)力進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn);種糧大戶承包地面積大多集中在0.737~1.340 hm2,易受旱澇災(zāi)害的土地約占25%;當(dāng)?shù)厝菀壮霈F(xiàn)旱澇,為防止大戶家出現(xiàn)顆粒無(wú)收的高風(fēng)險(xiǎn)情況,當(dāng)產(chǎn)量低于 1 500 kg/hm2 時(shí),保險(xiǎn)公司給予規(guī)定的補(bǔ)貼,不同種植作物保費(fèi)不等,而實(shí)際購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的種糧戶僅有27%(表2)。調(diào)查走訪中發(fā)現(xiàn),老年種糧大戶、學(xué)歷高中及以上層次的種糧大戶有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí),會(huì)根據(jù)自己的收益預(yù)期作出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,對(duì)進(jìn)行大規(guī)模的糧食種植較有信心,能有一定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期;受土地流轉(zhuǎn)政策影響,種糧大戶會(huì)根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇流轉(zhuǎn)方式,主要可分為轉(zhuǎn)包、出租、轉(zhuǎn)讓、承包等;不愿意外出務(wù)工的農(nóng)戶會(huì)考慮擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

3.3 資金及農(nóng)業(yè)技術(shù)需求

調(diào)查結(jié)果顯示,種糧大戶的生產(chǎn)投入根據(jù)自家實(shí)際情況而定,投入在5 000元及以下、5 001~10 000元的占比較大,分別占20%、33%,投入在15 001~20 000元的占比最少,為9%;82%的種糧大戶認(rèn)為最大投資是購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,各項(xiàng)投入中,肥料、種子和農(nóng)藥投入最多,其次是機(jī)械與勞動(dòng)力,種糧大戶的生產(chǎn)投入相對(duì)比較均衡;27%的人有貸款擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的經(jīng)歷,多數(shù)人依靠自有資金來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模;67%的種植大戶認(rèn)為貸款限制較嚴(yán),只有達(dá)到一定規(guī)模才能貸到款;接受過(guò)技術(shù)培訓(xùn)的種糧大戶約占70%,但取得證書(shū)的人相對(duì)較少,僅占16%;遇到農(nóng)業(yè)技術(shù)問(wèn)題時(shí),57%的種糧大戶會(huì)向農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心咨詢(xún)進(jìn)行解決。

3.4 加入合作社情況

調(diào)查結(jié)果表明,65%的種植大戶加入了合作社,但有40%的種糧大戶對(duì)合作社的作用不清楚;大多數(shù)種植者認(rèn)為合作社對(duì)他們的幫助有限,希望有專(zhuān)業(yè)人士牽頭成立合作社,真正發(fā)揮合作社的作用,并可以為他們解決技術(shù)、資金、勞動(dòng)力等問(wèn)題;45%的種植大戶認(rèn)為,合作社面臨的最大困難是管理混亂,會(huì)員認(rèn)可度不高,合作社應(yīng)在促進(jìn)社員提高收益方面發(fā)揮更大作用;85%的種植大戶認(rèn)為,政府政策的指向、引導(dǎo)對(duì)種糧大戶經(jīng)濟(jì)效益提高具有積極作用。

3.5 面臨的困難

調(diào)查結(jié)果表明,當(dāng)前種植大戶最擔(dān)心的主要有2點(diǎn):(1)旱澇災(zāi)害和病蟲(chóng)害,希望政府可以提高病蟲(chóng)害的防治服務(wù);(2)資金問(wèn)題,一方面資金投入大、周期長(zhǎng),較難獲得銀行貸款支持,另一方面,糧價(jià)的提高程度不及農(nóng)資的漲幅大,這會(huì)增加農(nóng)戶的投入成本,使收益減少。58%的種植大戶希望農(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)提供技術(shù)服務(wù),不斷引進(jìn)抗病性品種,提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量;對(duì)于糧食直接補(bǔ)貼最合理的方式,按農(nóng)田面積補(bǔ)和按種植面積補(bǔ)的種植戶占比相對(duì)較大,分別占49%、35%。

4 建議

針對(duì)漣水縣糧食種植大戶經(jīng)營(yíng)行為存在的主要問(wèn)題,提出4點(diǎn)建議:(1)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有種糧戶經(jīng)營(yíng)管理等知識(shí)的培訓(xùn),鼓勵(lì)更多青壯年返鄉(xiāng)并進(jìn)行農(nóng)民工創(chuàng)業(yè),尤其積極投身到種植業(yè),帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展,提高種植戶的收益。(2)當(dāng)?shù)卣畱?yīng)積極組織金融信貸機(jī)構(gòu)為種糧戶生產(chǎn)提供必要的資金信貸支持,建立健全農(nóng)戶信用檔案和信用評(píng)級(jí),根據(jù)農(nóng)戶信用等級(jí)適度放寬貸款額度限制,開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性貸款等借貸業(yè)務(wù),提高農(nóng)戶的借貸可得性,以滿足種糧大戶大規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。(3)創(chuàng)新政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村工作的機(jī)制體制和方式方法,積極發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,為農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社提供高效一站式服務(wù),構(gòu)建起完善的為農(nóng)服務(wù)體系,切實(shí)解決專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展中的問(wèn)題;通過(guò)邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技專(zhuān)家、成立基層農(nóng)業(yè)科技服務(wù)部門(mén)等方式解決農(nóng)戶生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題。(4)有關(guān)部門(mén)應(yīng)關(guān)注相關(guān)政策在農(nóng)村中的執(zhí)行情況,監(jiān)管到位,積極調(diào)研,做好反饋工作;讓種植戶重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士做好生產(chǎn)中風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估,指導(dǎo)農(nóng)戶未雨綢繆,有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)等;政府基層部門(mén)要到農(nóng)村中去,做好新政策的宣傳工作,公開(kāi)并讓農(nóng)民真正了解各種國(guó)家對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼或收費(fèi)項(xiàng)目,以此來(lái)指導(dǎo)他們的生活生產(chǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]廖西元,陳慶根. 優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)投入與產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)[J]. 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2001(3):28-32.

[2]姚增福. 黑龍江省種糧大戶經(jīng)營(yíng)行為研究[D]. 楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2011.

[3]恰亞諾夫. 農(nóng)民經(jīng)濟(jì)組織[M]. 北京:中央編譯出版社,1996:270.

[4]西奧多·W.舒爾茨. 改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)[M]. 梁小民,譯.北京:商務(wù)印書(shū)館,1999:54.

[5]黃宗智. 長(zhǎng)江三角洲小農(nóng)家庭與鄉(xiāng)村發(fā)展[M]. 北京:中華書(shū)局,2000:10-11.

[6]史清華. 農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及行為研究[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2001:25-27.

[7]曹建華,王紅英,黃小梅. 農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的供求意愿及其流轉(zhuǎn)效率的評(píng)價(jià)研究[J]. 中國(guó)土地科學(xué),2007,21(5):54-60.

[8]李岳云,藍(lán)海濤,方曉軍. 不同經(jīng)營(yíng)規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)行為的研究[J]. 中國(guó)農(nóng)村觀察,1999(4):41-47.

[9]陳欣欣,史清華,蔣偉峰. 不同經(jīng)營(yíng)規(guī)模農(nóng)地效益的比較及其演變趨勢(shì)分析[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,2000,21(12):6-9.

[10]金高峰. 大戶經(jīng)營(yíng):現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)的有效模式[J]. 農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2007(7):89-91.

[11]吳呈良,虞旭平,朱啟仁. 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路──樂(lè)清市22戶經(jīng)營(yíng)糧田大戶連續(xù)3年追蹤調(diào)查[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,1996(7):14-15.

[12]姚增福,鄭少鋒. 種糧大戶規(guī)模生產(chǎn)行為認(rèn)知及意愿影響因素分析——基于TPB理論和黑龍江省460戶微觀調(diào)查數(shù)據(jù)[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2010,27(3):176-182.

[13]姚增福,李全新. 糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性資金資源配置行為研究——基于刪截回歸模型和460戶種糧大戶調(diào)查數(shù)據(jù)[J]. 財(cái)經(jīng)論叢,2013(2):3-8.

[14]翁貞林,熊小剛,朱紅根,等. 江西種稻大戶對(duì)糧食補(bǔ)貼的政策認(rèn)知、行為意愿及其對(duì)策建議[J]. 經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索,2008(1):187-190.

[15]劉清娟. 黑龍江省種糧農(nóng)戶生產(chǎn)行為研究[D]. 哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2012.