食品安全事件網絡輿情熱度評價研究:基于BP神經網絡的方法

林文聲 姚一源 王志剛

摘要:在食品安全事件的報道和輿情監督方面,網絡媒體正逐漸成為事件解決和政府決策的一股推動力量。文章構建了一個食品安全網絡輿情熱度的評價指標體系,并采用BP神經網絡法對其進行測算。結果表明,當事人受罰力度和事件延續性、媒體報道內容的全面性和信息擴散情況、消費者對事件的關注和了解程度以及政府信息公開的全面性和法制化程度是影響食品安全事件網絡輿情熱度的主要因素。最后,本文提出了相應的政策建議。

關鍵詞:食品安全;網絡輿情;指標評價;BP神經網絡

一、 引言

本文從事件特征、媒體特征、消費者特征以及政府特征等四個方面構建了食品安全事件網絡輿情熱度的評價指標體系,并采用BP神經網絡法對其進行測算,以期能夠為提升我國食品安全監管水平和促進食品產業有序發展提供借鑒。本文余下章節安排如下:第二節指標體系與數據來源,第三節實證分析,第四節結論與啟示。

二、 指標體系與數據來源

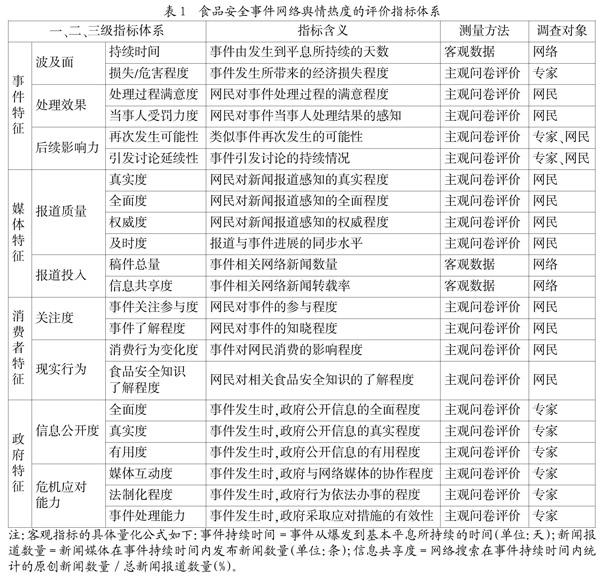

1. 指標體系。鑒于食品安全事件有關資料的可得性和數據的時效性、指標體系構建的系統性和科學性,本文采取客觀指標統計和主觀問卷調查相結合的方式,構建了食品安全事件網絡輿情熱度的評價指標體系。其中,一級指標包括事件特征、媒體特征、消費者特征以及政府特征,在此基礎上,本文將其細化為9個二級指標和22個三級指標(表1)。

2. 數據來源。本文的評價指標體系主要包括客觀數據和主觀問卷評價兩個部分。一方面,客觀數據調查主要以新《食品安全法》實施以來的2009年~2012年為考察對象,結合國內權威門戶網站和著名論壇的新聞報道、網絡搜索和論壇討論數量,最終選定18起典型的食品安全事件(表2)。另一方面,主觀問卷評價主要考察消費者對食品安全事件的主觀感受和評價,主要包括專家打分問卷和網民打分問卷兩個部分。本文采用量表評價法分別對其進行打分,問題描述情況程度越嚴重或者表現越滿意,分值越高(最高10分,最低1分)。為此,2012年8月,本課題組開展了為期一周的在線問卷調查,共收到有效問卷271份;同時,專家問卷面向國內開設食品科學專業的研究生進行發放,共收回有效問卷19份。

就網民調查而言,首先,59.78%的被調查者表示獲取食品安全事件的渠道為網絡,而選擇電視廣播則占37.63%。這說明網絡正在以其全面、便捷、及時、互動的信息傳播特性逐漸取代其他渠道,成為消費者了解食品安全事件的關鍵平臺。其次,在消費者對食品安全事件反應方面,高達96.31%的被調查者表示,一旦在了解到某些食品存在安全問題,將選擇避開消費該類食品。這表明消費者對于食品安全問題具有高度敏感性。

三、 實證分析

1. 模型設定:BP神經網絡法。與其他網絡學習方法相比,BP神經網絡系統具有自動發現環境特征和規律性、近似人腦功能以及更加真實和準確等優點。因此,本文采用BP神經網絡法對評價指標體系進行測算。

通常情況下,BP神經網絡由輸入層、隱含層和輸出層組成,并通過神經元建立聯系。這些神經元實際上是一個多輸入單輸出的非線性信息處理單元,相鄰兩層之間的各個神經元可以通過權值實現多對多的連接。一般每個神經元只接受前一層的輸入,經過若干方式的非線性處理后再輸出給下一層。在信息傳送的過程中,神經元本身并沒有對自身的反饋。在神經網絡的多層結構中,隱含層的作用尤為重要,它是存在于輸入層與輸出層之間的輸入模式的內部表示。通過不斷的學習,隱含層在網絡內部可以把輸入模式中獨有的信息特征抽取出來,傳遞給輸出層。

由此,本文構建了一個三層神經網絡模型。其中,0k為輸出向量,列向量?棕ik為輸出層第k個神經元所對應的權向量,yj為對應的隱含層輸出向量值;列向量vij為隱含層第j個神經元所對應的權向量,xi為對應的輸入層輸出向量值。

為消除數據的量綱,本文對數據進行歸一化處理。同時,本文還對BP神經網絡模型進行如下設定:首先,通過不斷進行調試比較之后,當二級指標的神經元個數為9時,網絡性能最佳。因此,依據前文,可以將BP神經網絡結構(輸入層、隱含層和輸出層)設置為“22-9-1”。其次,將訓練步數設為100,輸入層到隱含層、隱含層到輸出層的連接函數都設定為logsig,目標誤差精度為0.000 01。學習函數采用trainlm,學習速率為0.1,其余均采用系統默認值。再次,從18個食品安全事件樣本中進行隨機抽選15個案例作為訓練樣本,對網絡進行6次訓練后,網絡的預測精度就達到了誤差的要求;同時,將其余3個食品安全事件作為樣本對上述結果進行檢驗。

2. 結果分析。本文采用m-atlab軟件對基于BP神經網絡法的評價指標體系進行計算,實際輸出結果與期望輸出之間的絕對差值分別為-0.010 0、0.002 4和-0.000 9,相對誤差分別為1.15%、0.52%和0.33%,可見,BP神經網絡模型能夠較好地反映食品安全事件網絡輿情熱度的狀況。因此,本文設計的網絡輿情熱度評價指標體系是合理的,評價模型的穩定性較好。

由表3中的權重參數可知,食品安全事件的網絡輿情熱度主要受到事件特征、媒體監督報道、消費者行為以及政府反應等四個方面的影響。其中,當事人受罰力度和事件延續性、媒體報道的內容全面性和信息擴散情況、消費者對時間的關注和了解程度以及政府信息公開的全面性和法制化程度等因素,對食品安全事件的網絡輿情熱度具有重要影響。這反映出事件特征、媒體監督報道、消費者行為以及政府反應分別從危害影響力、輿情信息傳播、輿情參與以及信息公開與危機應對等方面對網絡輿情熱度施以影響,而事件處理持續時間及危害情況、媒體報道真實性和權威性、消費者行為變化和食品安全知識了解以及政府處理能力等因素所產生的影響作用則較弱。

四、 結論與啟示

本文針對現有網絡輿情監測和食品安全事件監管的不足,采用BP神經網絡法研究食品安全事件中網絡輿情熱度的影響因素。主要結論有二:一是基于BP神經網絡法對食品安全事件的網絡輿情熱度進行評價是合理有效的。其模擬結果與真實值的絕對誤差分別為-0.010 0、0.002 4和-0.000 9,相對誤差分別為1.15%、0.52%和0.33%。顯然,測算結果的可信度較高,具有較好的借鑒價值。二是事件特征、媒體報道、消費者行為以及政府反應共同影響食品安全事件的網絡輿情熱度。其中,影響食品安全事件的網絡輿情熱度的主要因素包括當事人受罰力度和事件延續性、媒體報道內容的全面性和信息擴散情況、消費者對事件的關注和了解程度以及政府信息公開的全面性和法制化程度。

上述研究結論具有以下四個方面的政策啟示。首先,政府提升網絡輿情監管能力,強化公共服務職能。作為信息最為權威的發布方,政府應提高食品安全輿情的響應度,做好調查工作,摸清事實真相,增加調查處理信息的透明度,杜絕網絡謠言的發生,逐步降低輿情熱度,促使輿論環境走向平和與理性。同時,對于整起事件的調查和處理,政府應落實依法治國的原則、主動反思和承認在食品安全事件監管上存在的不足,嚴厲處理違法分子,采取相應法律措施打擊食品生產、流通、消費等環節的不法行為,提高自身的公信力,使得社會輿論和輿情成為提升自身監管效度的有力武器。其次,媒體加強輿論引導,提高民眾認知。媒體及社會機構作為輿情熱度的制造者,一方面應明確自身的責任感,發揮社會影響力和輿論造勢能力,提高民眾對食品安全的認知,形成自下而上式的輿論勢能,迫使監管者提高對食品安全的重視程度;另一方面,恪守信息發布的真實性與客觀性原則,注重彼此間的協調聯動,突出其信息篩選權和推動作用,有選擇性地進行話題的擴散和言論監督,尊重個人話語權,但不應盲目地進行信息傳播。再次,企業落實社會責任,重塑自我形象。涉事企業作為影響食品安全事件網絡輿情熱度的根源,應迅速采取補救和應對措施,接受賠償或懲罰,降低事件對自身和行業的負面影響,使網民感受到企業的認錯態度和改正的誠意,重塑企業品牌形象。最后,網民應恪守網絡道德,增加社會參與度。網民作為食品安全問題的直接影響者,應意識到自身的重要性,對于食品安全應具有獨立的思考與判斷,用實際行動表達態度,為營造社會線上線下的輿論監督氛圍貢獻力量。

參考文獻:

[1] 蘭月新.突發事件網絡輿情安全評估指標體系構建[J].情報雜志,2011,(7):73-76.

[2] 張一文,齊佳音,方濱興,等.非常規突發事件網絡輿情熱度評價指標體系構建[J].情報雜志,2010,(11):71-75.

[3] 張玉亮.基于發生周期的突發事件網絡輿情風險評價指標體系[J].情報科學,2012,(7):1034-1043.

[4] 王慧軍,石巖,胡明禮,等.輿情熱度的最優監控問題研究[J].情報雜志,2012,(1):71-75.

[5] 王新猛.基于馬爾可夫鏈的政府負面網絡輿情熱度趨勢分析——以新浪微博為例[J].情報雜志,2015,(7):161-164.

[6] 袁國平,許曉兵.基于系統動力學的關于突發事件后網絡輿情熱度研究[J].情報科學,2015,(10):52-56.

[7] 林萍,黃衛東,洪小娟.全媒體時代我國食品安全網絡輿情構成要素研究[J].現代情報,2013,33(11):12-16.

基金項目:國家社會科學基金重大項目“供應鏈視角下食品藥品安全監管制度創新研究”(項目號:11&ZD052);教育部科技發展中心博士點基金項目“糧食主產區農戶測土配方施肥技術的認知、采納、績效及其創建長效發展機制研究”(項目號:20130004110001);農業部農產品質量安全監督(風險評估)項目“農產品質量安全公眾認知評價體系構建與滿意度調查項目”(項目號:2130109)。

作者簡介:王志剛(1965-),男,漢族,遼寧省開原市人,中國人民大學農業與農村發展學院教授、博士生導師,研究方向為食品安全和產業經濟學;林文聲(1989-),男,漢族,廣東省饒平縣人,中國人民大學農業與農村發展學院博士生,研究方向為產業經濟學;姚一源(1988-),女,漢族,浙江省臺州市人,中國人民大學農業與農村發展學院碩士生,研究方向為食品經濟學。

收稿日期:2016-07-13。