王鐸《草書臨王獻之省前書帖軸》與原帖之比較

摘 要:魏晉時期,二王可謂今體草書之濫觴,尤其是王獻之開創“一筆書”,對后世草書的發展影響深遠,經唐、宋、元直至晚明時期的“高堂大軸”,草書達到了另一極致——將魏晉、唐、宋、元時期于手中把玩之精致小字,發展成懸掛于廳堂之內的大字草書,最為突出的便是王鐸,特別是其臨摹的數件《閣帖》作品,與原作認真比對后,受益匪淺。

關鍵詞:節奏點;用筆;作品尺幅;比較

“節奏”是書法中一個重要的因素,不同的書體有不同的書寫節奏,不同的書寫節奏又產生了不同的審美。尤其是在草書中,對書寫節奏的把握,直接決定了點畫的豐富性、用筆的流暢性,以及作者情感表達的自如性。

魏晉人書強調情理統一,崇尚一種剛柔相濟、骨豐肉潤、骨勢與韻味結合及各形式美因素和諧統一的“平和”之美 。因此,天然、形質、神采、古今、意趣也成為魏晉時期評價書家的主要因素。故晉人用筆,鋒端并不順著點畫走向簡單移動,而是時左時右,時而在點畫之中,時而又移至點畫邊緣 。筆毫錐面頻頻變動,使得點畫的邊緣線都不是直線形態,而是由一些復雜的曲線和折線組成,再加上大量的使轉都是在空中完成,多數點畫都是凌空取勢,也就出現了豐富的“節奏點”,而與這些相適應的用筆技法,便是以“側鋒”為主、筆毫頻頻變動的“晉人筆法”。

唐以后,書家論書的方法有所變化,或探討法度規則,或重視書法創作中的主觀因素,或重法尊古,如趙孟頫“結字因時相傳,用筆千古不易”;或具有強烈的時代氣息,這些變化都是以具體書家的具體作品來說明其風格,形而下之,并且倫理觀念也成為書法品評的重要標準。

另外,晚明時“高堂大軸”盛行,由小字到大字的最直接變化就是筆法,簡單的說就是由以側鋒為主變為以中鋒為主,再將虛連變實連,視覺效果增強,但審美就顯得單調了。因此就需要書家加入一些筆法之外的內容,例如王鐸大量使用漲墨,除此之外,分解秩序與突破空間也是其重要的手段,王鐸以倚側之勢求動蕩感,以奇異聯結求新奇感,以異于魏晉時期的書寫方法適應了“高堂大軸”的書寫形式。

一、關于此二帖的節奏點

(一)單個點畫的節奏點

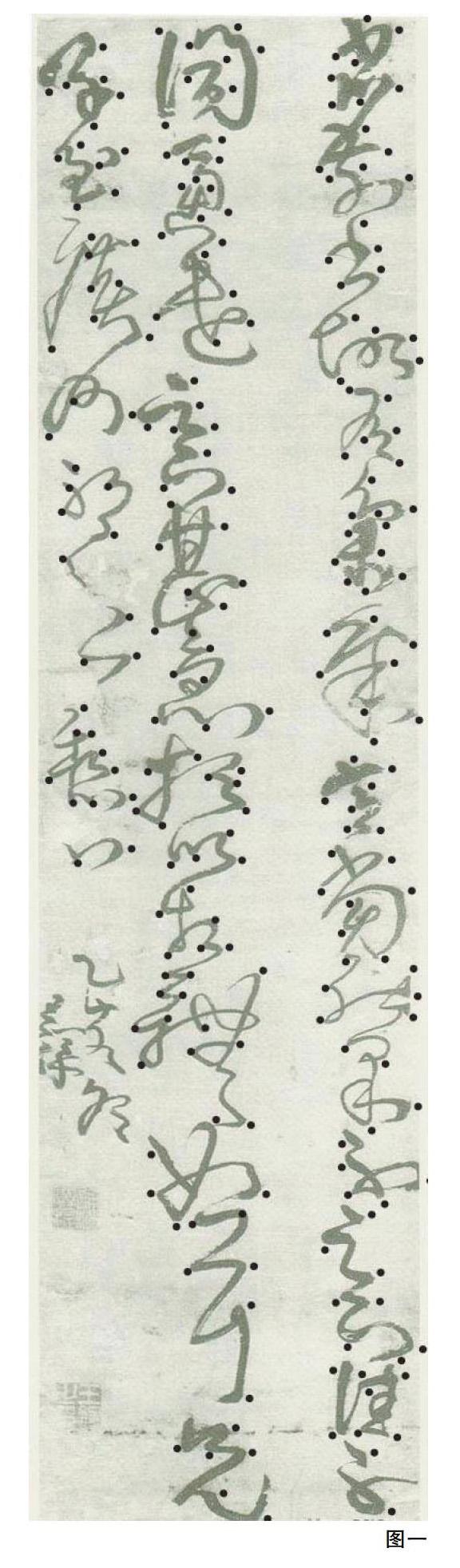

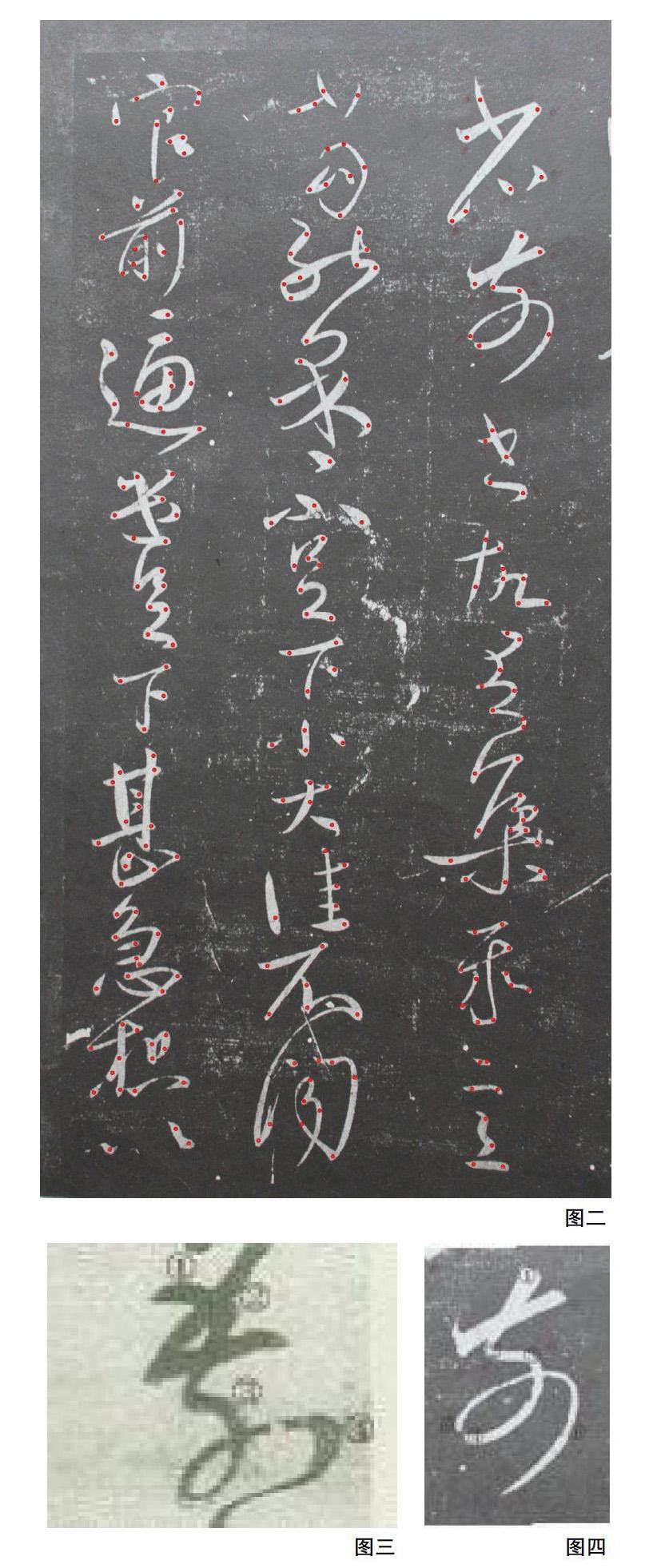

如圖一,《草書臨王獻之省前書帖軸》,以“省”字為例,我們清晰的看到,其節奏點都置于每個點畫的起筆與收筆處,較單一,這與唐楷形成后的書寫習慣有關,我們知道,唐楷的用筆是強調每個點畫的端點,王鐸書法受顏真卿和米芾的影響較大,所以,唐法對他的影響也是顯而易見的。如圖二,王獻之《省前書軸帖》,“省”字每一個節奏點都很有講究,如第一筆豎畫,節奏點并不是置于端點,而是起筆入紙后,先在紙上行一小段距離,再迅速按下,這是由于晉人用筆凌空取勢,筆勢強勁,節奏的變化也就不僅僅表現在端點位置,又或是所有的動作都并非直觀的表現在紙面上,而是于空中完成,給人無盡的遐想,這也正是晉人書法的高明之處。對于節奏點置于點畫的起、收筆之處,王獻之原帖中也比比皆是,但是這種處理往往僅用在橫畫與豎畫之中,如第一行“前”字橫畫,第二行“下”字橫畫,“小”字豎鉤,“不”字橫畫,第三行“甚”字橫畫和豎畫。

(二)轉折處的節奏點

如圖三,“前”字第二筆有多個轉折完成,臨作中起筆為第一個節奏點①,第一筆與第二筆連接處為第二個節奏點②,第二筆與第三筆連接處為③,最后一筆的收筆處為④。因此,在王鐸的處理中,“前”字的各個轉折共有四個節奏點,且轉折處基本是以中鋒使轉一次性完成,無節奏變化,用筆單一;而原作中這一轉折的處理,在節奏點的把握上就精彩很多,我們清晰的看到,圖四中有六個節奏點,轉折處筆鋒不斷變化,產生更多的發力點,“八面出鋒”,變化無窮,而不是單純的中鋒使轉。類似的處理有很多,已在圖一圖二中標明,這里不一一列舉。

(三)不同的節奏點產生不同的整體效果

此處所指“整體效果”即為“審美效果”,對于節奏點的運用,可以產生不同的審美,而這些節奏點我們可以理解為孫過庭《書譜》中所指的“點畫”,臨作中“使轉”明顯占主要地位,“點畫”略少,使得作品整體呈現出縱橫使轉,連綿不絕,遒勁凝練之態;而原作中,“點畫”成分較多,“使轉”多在空中完成,從而使作品呈現出瀟灑爽利、峭拔飛揚、凌厲勁健之美。這兩種風格也可以說是大草和小草的不同審美意趣,小草的“使轉”多在空中完成,是在空際中筆勢的盤旋,而非落于紙面;以王鐸、傅山為代表的大草一系,使轉之極,虛連變實連,雖連綿不絕,遒勁凝練,但筆勢就顯得不那么生動了。

二、由“節奏點”看晉系、唐系筆法

晉唐筆法的不同,首先源于審美意趣的差異。通過對魏晉至晚明時期書論的比較,我們發現,唐代之前,人們在論及書法時并不談論技法。對于具體點畫的分析,都是建立在書寫經驗之上的想象,隨機組合,通過想象、經驗、學識等方面的作用,將簡單的點畫變得玄妙,并從意象中提取風格。這種審美標準則決定了魏晉時期講究點畫瞬間的爆發力,凌空取勢,筆斷意連,“棱棱凜凜,常有生氣③”。后人常常喜歡用“中鋒”與“側鋒”來說明書法的用筆,這樣看來,魏晉行草書必然以側鋒為主,不僅因為此時的字都比較小,更是由于側鋒可以很好地表現殺伐之氣、凌厲之美,也給人帶來無限的遐想。故晉人書意居形外,以韻勝之。到了唐代,唐楷的最終確立與大量的應用,使書家論書多以技法為主,多從技法方面闡釋書法,不及魏晉時期以想象、自然物象論書。這種“形而下”的論書方式以及審美標準,也從此彌漫了之后的歷朝歷代。

因此,這必然使筆法發生相應的改變。書法發展到唐以后,筆法增加了“提按”,發力點集中到端點,中鋒提按代替側鋒波磔。而草書的筆法則將魏晉時期的凌空取勢變成大量的牽絲連帶,無限的、超然物外的遐想更多地被這些牽絲“固定”在了紙上,再加上受唐楷的影響,中鋒占據了“半壁江山”,甚至更多。到了晚明,高堂大軸的盛行,大字蓬勃興起,就要求以“中鋒”用筆來為“沉著”“結實”的審美服務,并且更多實實在在的點畫以牽絲的形式落在了紙面上,所有超然物外的情懷、無盡的遐想被禁錮,因此就要求書家以筆法之外的因素充實、豐富作品的內涵。

注釋:

①上海書畫出版社編.《二十世紀書法研究叢書?審美語境篇》——宋民《中國古代書法美學歷史發展的三個階段》[M].上海:上海書畫出版社,2008.

②邱振中.書法的形態與闡釋[M].北京:中國人民大學出版社,2005.

③華東師范大學古籍整理研究室編.歷代書法論文選[M].上海:上海社畫出版社,2012.

作者簡介:

王垚,女。碩士,助教,牡丹江師范學院美術與設計學院。研究方向:書法理論研究與藝術實踐。