高校以農(nóng)業(yè)開發(fā)項目為載體在“三農(nóng)”發(fā)展中的作用研究

馬春暉 劉連妹 屈海泳

摘 要 本文論述了地方性高校在地方“三農(nóng)”發(fā)展中所起的作用,以農(nóng)業(yè)開發(fā)項目為依托,產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,推動地方農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,完善了地方農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系,并且鍛煉了高校教師隊伍,從客觀上又增強了科研團隊建設(shè)。

關(guān)鍵詞 高校 農(nóng)業(yè)開發(fā)項目 三農(nóng)

中圖分類號:G640 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2016.02.010

2007年中央一號文件明確指出,要推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,強化建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的科技支撐,科技進步是突破資源和市場對我國農(nóng)業(yè)雙重制約的根本出路,①因此,必須著眼增強農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力,加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,提高科技對農(nóng)業(yè)增長的貢獻率,促進農(nóng)業(yè)集約生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。淮陰工學(xué)院園藝和農(nóng)學(xué)專業(yè)與淮安市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局、淮安市農(nóng)科院等單位結(jié)成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,在促進“三農(nóng)”發(fā)展中發(fā)揮高校教師的和智力優(yōu)勢,以農(nóng)業(yè)開發(fā)項目為載體,以促進農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收為目標(biāo),以打造特色農(nóng)業(yè)、實施技術(shù)帶動、引進推廣示范、培訓(xùn)技術(shù)骨干等為主要內(nèi)容,開展農(nóng)業(yè)資源開發(fā)。

1 農(nóng)村科技特派員,堅持農(nóng)民利益放在首位

2007年始,江蘇省實施農(nóng)村科技特派員制度,淮陰工學(xué)院相關(guān)專業(yè)教師積極申報農(nóng)村科技特派員,承擔(dān)起指導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)、推廣科學(xué)技術(shù)、密切黨群干群關(guān)系的特殊使命。“農(nóng)村科技特派員”是農(nóng)業(yè)新技術(shù)和農(nóng)村生產(chǎn)實際的橋梁和紐帶,是農(nóng)村新政策、新技術(shù)的宣傳員和推廣者,體現(xiàn)了科技促進“三農(nóng)”的時效性,順應(yīng)了農(nóng)村先進生產(chǎn)力發(fā)展的要求,推動了農(nóng)村先進文化的發(fā)展,使“三個代表”重要思想在農(nóng)村落到實處。②這種與“三農(nóng)問題”緊密結(jié)合在一起的使命,要求他們具備對農(nóng)民兄弟般的深厚感情,一心一意干事業(yè)的精神風(fēng)貌、把科學(xué)知識和實踐技能融為一體的一技之長、時刻把農(nóng)民利益高高舉過頭頂?shù)姆瞰I意識。淮陰工學(xué)院科技特派員認真履行職責(zé),深入田間地頭和農(nóng)民家中,調(diào)研農(nóng)村實際情況和農(nóng)民的實際需求,把滿足農(nóng)民對科技的渴求放在第一位,農(nóng)民需求什么,就提供什么樣的技術(shù);市場需要什么樣的產(chǎn)品,就組織農(nóng)民生產(chǎn)什么樣的產(chǎn)品,使科學(xué)技術(shù)知識與“三農(nóng)問題”實現(xiàn)了第一時間的“無縫銜接”,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率。

2 實施品種改良,促進農(nóng)業(yè)持續(xù)增效

有效地提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,品種是關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)科技開發(fā)的主要內(nèi)容之一就是結(jié)合本地特色、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)引進、改良品種。

淮陰工學(xué)院科技人員在市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局的支持下,在淮安市淮安區(qū)宋集鄉(xiāng)開展了一系列以梨新品種引進為主要內(nèi)容的農(nóng)業(yè)開發(fā)課題。梨樹栽培是當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè),原栽植品種秋白梨為較老的梨品種,成熟期遲,果實外觀、口感等方面品質(zhì)較低,不適應(yīng)市場需求。根據(jù)該地區(qū)存在的這些問題,從浙江、河北等地引進“翠冠”、“黃冠”、“5-18”等新品種,為使新品種質(zhì)量最優(yōu)化和產(chǎn)量最大化,采取品種和技術(shù)“捆綁”引進的方式,定期培訓(xùn),現(xiàn)場指導(dǎo),將標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)融入到梨樹生產(chǎn)全環(huán)節(jié)。在盱眙縣,同時引進優(yōu)良梨品種和南瓜新品種,并推行梨園套種南瓜的種植模式,在強化對農(nóng)民技術(shù)指導(dǎo)的同時,積極牽線搭橋為新優(yōu)品種落實“訂單”,確保當(dāng)年引進,當(dāng)年增產(chǎn),當(dāng)年增收,種植第一年,僅南瓜一項,每畝年產(chǎn)值達2000元以上,增強了農(nóng)民種植推廣新品種的積極性,加快新了品種推廣步伐。

3 推廣新技術(shù)新成果,提升農(nóng)業(yè)效益

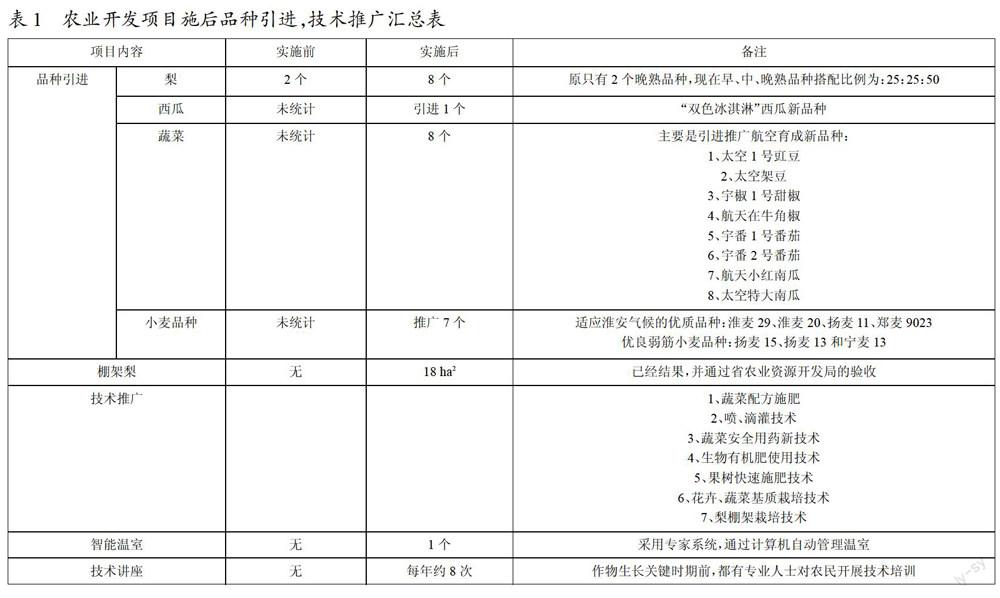

農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣是建設(shè)新農(nóng)村的重要內(nèi)容之一,是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,拉動農(nóng)村經(jīng)濟增長的一個重要方面。淮安農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局堅持在農(nóng)村推廣先進實用、增收增效快的新技術(shù),進一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)潛能,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來可觀的收益(表1)。比如,在宋集鄉(xiāng)引進優(yōu)良梨新品種的同時,推廣棚架梨栽培配套新技術(shù),改變了傳統(tǒng)梨樹栽培模式,改善了梨果品質(zhì),提高了梨果的優(yōu)質(zhì)率,果農(nóng)增收,在淮安區(qū)宋集鄉(xiāng)建成優(yōu)質(zhì)棚架梨園18 ha2,早熟梨示范園40 ha2,輻射推廣面積350 ha2,梨樹進入盛果期以后,畝產(chǎn)值6000元以上,③加上果園發(fā)展套種、果園養(yǎng)殖技術(shù),年產(chǎn)值超過10000元。同時,項目實行無公害栽培管理方式,減少農(nóng)藥、化肥的用量,增加有機肥、無公害農(nóng)藥的用量,減少污染,改良土質(zhì),既保護了環(huán)境,又可實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,具有較好的社會效益。

在淮安市淮陰區(qū),淮安區(qū)推廣“蔬菜安全用藥技術(shù)”,改變農(nóng)民在農(nóng)業(yè)病蟲害防治上存在的“發(fā)現(xiàn)病蟲情再治,用藥量大、毒性強、頻率高”的不良習(xí)慣,推廣“以病蟲預(yù)測預(yù)報為基礎(chǔ),優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為中心,有效控制病蟲危害和降低農(nóng)藥殘留為目標(biāo),綜合運用農(nóng)藝、生物、物理防治,科學(xué)應(yīng)用化學(xué)防治”的防控策略,提高施藥技術(shù),降低蔬菜農(nóng)藥殘留和植保防災(zāi)風(fēng)險,促進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境保護,為實現(xiàn)蔬菜安全生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。

4 人員培訓(xùn),完善農(nóng)村技術(shù)推廣體系

農(nóng)業(yè)資源開發(fā),僅靠政府力量和少數(shù)科技人員努力還是遠遠不夠的,開展實用技術(shù)培訓(xùn)可以解決農(nóng)村科技力量不足的問題。高校科技人員根據(jù)幫扶村主導(dǎo)和特色農(nóng)作物種植需要,組織開展各類實用技術(shù)培訓(xùn),為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)一批留得住、用得上、支撐農(nóng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動農(nóng)民增收的農(nóng)民科技致富帶頭人,示范和帶動周邊地區(qū)農(nóng)民依靠科技增收致富。比如,在幫扶淮安區(qū)種植棚架梨的過程中,首先選定3~4名文化程度較高的年輕的種值大戶作為重點培養(yǎng)對象,他們除了參加常規(guī)培訓(xùn)外,還擔(dān)任科技特派員田間技術(shù)示范的助手,并帶領(lǐng)他們?nèi)ツ暇┑鹊氐呐锛芾鎴@實地參觀考察,逐漸培養(yǎng)成為土生土長的、天天與農(nóng)民見面的技術(shù)員,壯大了農(nóng)村技術(shù)隊伍。

5 鍛煉高校教師隊伍,增強團隊建設(shè)

在市場經(jīng)濟發(fā)展的新形勢下,農(nóng)業(yè)對科技的需求趨向多元化和多層次化,傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機制與市場經(jīng)濟體制下農(nóng)戶的多產(chǎn)業(yè)區(qū)域綜合性技術(shù)服務(wù)的要求不相適應(yīng)。為此淮陰工學(xué)院以農(nóng)業(yè)開發(fā)項目為紐帶,組建農(nóng)民技術(shù)服務(wù)科技團隊,團隊成員包含有農(nóng)學(xué)、園藝、食品加工、機械及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)的老師。在項目開展過程中,促進了學(xué)科交叉,提高了農(nóng)業(yè)科技服務(wù)水平,不僅提升了教師知識水平,還豐富了課堂教學(xué),使學(xué)生能近距離感受科技對農(nóng)業(yè)的促進和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的魅力!幾年來,團隊成員中有多人被聘為省和市農(nóng)業(yè)科技特派員,兩人獲省優(yōu)秀科技特派員稱號,一人獲中國市場協(xié)會三農(nóng)科技服務(wù)金橋獎等多種榮譽稱號!

總之,長期以來存在的農(nóng)科教分離使得農(nóng)業(yè)技術(shù)需求與技術(shù)供給無法實現(xiàn)對接,有效的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)無法得到推廣,廣大農(nóng)戶的技術(shù)需求也無法得到滿足,嚴(yán)重阻礙了農(nóng)業(yè)技術(shù)的進步,④如何在農(nóng)業(yè)技術(shù)的供給和需求之間尋找合適的橋梁,滿足農(nóng)戶的科技需求便成為新世紀(jì)的一個重大課題,農(nóng)業(yè)開發(fā)單位和地方高校科技人員產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的案例,為此提供了有價值的借鑒。

注釋

① 曾業(yè)松.歷史的啟示 現(xiàn)實的需要.中國黨政干部論壇,2012.2:1-1.

② 曾松亭.淺析農(nóng)業(yè)科技特派員技術(shù)推廣模式.農(nóng)業(yè)科技管理,2006.25(3):41-43.

③ 屈海泳,趙飛,魏素華,周利程.江蘇黃河故道早熟棚架梨發(fā)展.江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2010.6:233-236.

④ 徐廣彬.科教興農(nóng)體系建設(shè)的思路與措施.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,2006.12:74-74.