“產學結合”與“工學交替”人才培養模式的探討

徐意

【摘 要】本文以天津生物工程職業技術學院核心課程——發酵制藥技術和現代發酵技術為例,具體闡述了其“產學結合”“工學交替”教學模式改革的舉措,以及“工學交替”在實施過程中暴露出的諸多問題,并提出了借鑒國外成功經驗建立互惠互利的制度保障體系,創辦工廠式學校、教學式工廠,以此明確未來職業教育的發展方向。

【關鍵詞】產學結合 工學交替 實踐 問題 策略

2005年3月,教育部首次強調要“大力提倡‘工學結合、‘半工半讀”,2006年3月頒布了《教育部關于職業院校試行工學結合、半工半讀的意見》,10月又印發了《關于在部分職業院校開展半工半讀試點工作的通知》,明確要求各職業學校要大力開展半工半讀、工學交替的人才培養實踐。

我院生物技術系生物制藥技術專業開設核心課程發酵制藥技術,而生物實驗技術專業開設核心課程現代發酵技術。為了更好地促進學生掌握專業核心技能, 并訓練和提升他們的職業素養,從2011年開始,我院在實施人才培養方案時,以2011級生物制藥技術專業和2011生物實驗技術專業的這兩門核心課為試點,對上述核心課程的教學模式進行有步驟、有秩序的探索和改革,通過總結和優化,逐漸形成現在具有鮮明特色的“產學結合”“工學交替” 教學模式。

一、“產學結合”“工學交替”教學模式的具體實踐與舉措

(一)以教學工場為平臺,模擬崗位工作情境

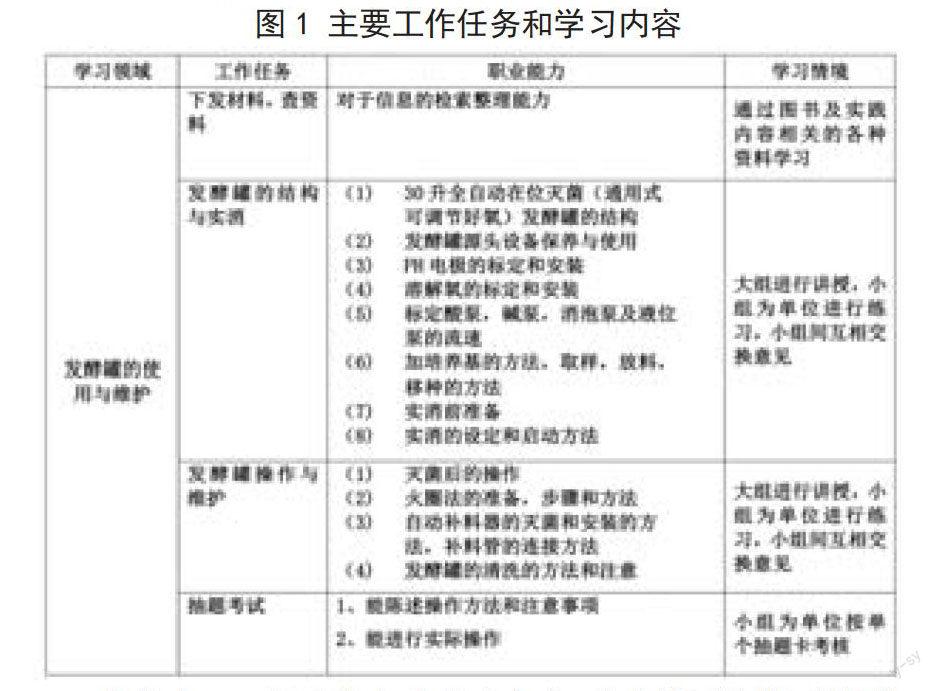

與食品行業發酵制藥技術課程所不同的是,醫藥行業發酵制藥技術課程對學生技能和環境(無菌)要求較高, 如果技能達不到要求是不能直接進入發酵實訓中心參與生產的。因此,發酵制藥技術課程的實踐教學重點是使學生快速掌握發酵的基本理論和相關實訓技能,為后續進入發酵實訓中心進行發酵制藥技術實訓課程的生產奠定基礎。發酵制藥技術課程的實踐教學因時間、場地限制,只能進行一些具體實訓環節的訓練,如學生只能在實訓室進行火圈接種法、自動補料器安裝、電極的標定、發酵罐的實消等實踐項目。2011年,我院發酵GMP實訓中心建成,徹底打破了舊的“ 課堂+實驗室”的教學模式,發酵制藥技術課程的實訓得以全部安排在教學實訓中心。除了必要的理論學習由教師統一授課,實踐環節是把參與實訓的學生分成不同小組,在教師指導下進入GMP實訓中心,有組織、系統全面地參與全自動發酵罐的使用與維護的學習,如圖1。此時學生角色類似技術工人,操作規程與企業全程接軌,實戰演練。通過整個實訓演練流程下來,學生對發酵制藥的生產、管理技術有了系統的認識和掌握。

全面科學地考核評價學生的學習情況是學校系統教學與社會簡單技術培訓的一個重要區別,發酵制藥技術課程組利用發酵GMP實訓中心開展實踐項目,重視考核評價體系建設,進行以突出能力應用為主的考核改革,對發酵罐的使用與維護進行技能抽題考試。

(二)“雙室交互,學訓交替”的“雙主體”人才培養模式

以我院生物實驗技術專業為例,本專業在教學改革中進行校企共建,構建了“雙室交互,學訓交替”的“雙主體”人才培養模式。在人才培養過程中,學生分階段在一體化教室(學校)和實驗室(企業)兩個學習場所交互學習,課程學習和企業校外實訓交替輪換進行,將職業素養教育貫穿始終,培養具有生物產品研發實驗輔助相關知識和崗位能力的高端技能型人才。

圖1 主要工作任務和學習內容

我們在2011級生物實驗技術專業1班實施了為期6周的輪崗“工學交替”實訓,采取指導老師帶學生的實習形式,每位企業指導老師帶1—2個同學進行實習。在2012級生物實驗技術專業實施了為期5天的認知工學交替實訓,采取企業參觀、企業指導老師講解和觀看錄像的形式進行實訓。在以上“工學交替”實施過程中,我們嚴格按照實施方案對教學過程給予了全方位的監控,向企業派駐了指導老師,并由企業對學生進行評價考核;在“工學交替”實訓結束后,由企業、教師、學生分別進行實施效果評價,并進行了分析總結。

二、目前存在的問題

“工學交替”作為職業學校的一種人才培養的新模式,理論上可以真正實現學校與企業的深度融合, 融教、學、做為一體。但生物實驗技術專業在實施工學交替過程中,由于學校和企業對工學交替有著截然不同的利益訴求,在工學交替時間和崗位輪換以及管理方面均產生了錯位需求。因此在實施過程中,應要求工學交替教學模式在生物實驗技術專業實施上繼續增強其實施的有效性,把握企業需求,調動其積極性和主動性,以促進“工學交替”模式的有效實施,從而有的放矢地進行教育教學改革,全面提高高職專業人才培養的質量。

“工學交替”中,“工”和“學”兩者是相互聯系、相互融合的,且“工”是最重要的一環。不可否認,很多職業學校安排學生到生產一線頂崗實習,初衷是為了提高學生的動手能力和適應社會能力,讓學生通過“工”學到知識、學到技能。但現實是“工”與“學”已經完全脫節,學校常常為了短期利益,不注意發揮“工”對“學”的作用,以“工學交替”的名義早早將學生送去實習, 以至于學生只是單純地務工,卻學不到真正的知識與技能, 扭曲了“工學交替”的精神。

三、應對的策略思考

(一)建立互惠互利的制度保障體系

要想解決“ 工”“ 學”完全脫節, 企業參與積極性不高的現狀,就要由政府出面干預,使工學合作制度化,學校和企業相互支援、共同受益,形成一個榮辱與共的經濟體。在德國“雙元制”職業教育中,政府是學校與企業緊密合作的“潤滑劑”,這樣,企業不但是人才的最終需求者,而且也是教育成果的分享者。

要建立互惠互利的制度保障體系,這樣在國家法律制度的保障下,學校和企業就會積極主動地共同承擔教學任務。從制度上給予企業相關優惠政策,讓更多企業接納學生實踐教學,積極主動地參與到“工學交替”中, 使“工學交替”人才培養模式的實施有章可循,從而達成學校和企業的雙贏。

(二)創辦工廠式學校、教學式工廠

企業通常是追求經濟效益至上, 而學校卻是追求社會效益至上,某種程度上是一對矛盾。因為學校現有的實踐教學條件有限,實踐教學場所多是模擬型的,與實際生產環境相差甚遠,所以學校大多依托企業進行“工學交替”。因此,讓學校擁有自己的教學工廠,將學校打造為工廠式學校,已經成為未來職業教育的一個發展方向。

四、結語

“工學交替”解決了職業學校實習場地不足的問題,拓展了教育資源。通過實踐鍛煉,學生提高了動手能力,了解了企業和社會,接觸到了最新的技術和設備,提高了返校后學習的積極性,增強了就業的緊迫感,帶動了就業和招生工作。“工學交替”作為職業教育的人才培養模式,具有不可替代的優勢,但只有在實施過程中做好各項工作,才能達到預期的目的。“工學交替”需要通過完善的制度解決好學校和企業之間的矛盾。目前要在學校實現真實的生產環境還有較大難度, 但工廠式學校、教學式工廠肯定是未來職業教育的發展方向。

【參考文獻】

[1]曹二虎.職業教育半工半讀、工學交替人才培養模式實踐探索[J].中國科教創新導刊,2011(02):42.

[2]劉振海.“工學交替”培養模式摭談[J].中國科教創新導,2011(32):85.

[3]宋剛,凡軍民,宋金耀,黃小忠.產學結合與工學交替譜寫職教課改新篇章——以高職生物技術及應用專業核心課程為例[J].新課程研究,2012(11):33-35.