心理護(hù)理在風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛治療中的應(yīng)用

宮利萍

【摘 要】 目的:探究心理在風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛治療中的應(yīng)用。方法 在我院選擇2015年入院治療的44名風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛患者,隨機(jī)選擇其中22名作為護(hù)理組,進(jìn)行心理護(hù)理治療并配合常規(guī)用藥,另外22名患者作為對(duì)照,進(jìn)行相同的常規(guī)治療,服藥,常規(guī)護(hù)理相同,護(hù)理組則額外給予心理治療。 結(jié)果 一個(gè)月之后,護(hù)理組患者自述關(guān)節(jié)痛程度低于對(duì)照組,心理護(hù)理配合常規(guī)治療療效更好(P<0.05),有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。結(jié)論 將心理護(hù)理運(yùn)用在風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛的治療中,患者癥狀得到明顯緩解,具有臨床意義。

【關(guān)鍵詞】 心理護(hù)理 風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛 治療

風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛是一種以肌肉、關(guān)節(jié)疼痛為主要臨床表現(xiàn)、與風(fēng)濕寒邪侵襲密切相關(guān)的疾患由我國(guó)著名風(fēng)濕病專(zhuān)家王兆銘根據(jù)十余年臨床觀察,結(jié)合中西醫(yī)有關(guān)理論提出的新認(rèn)識(shí)而命名。本證與風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等病不相同,主要是實(shí)驗(yàn)室生化指標(biāo)未見(jiàn)異常[1] 。我國(guó)風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛患者多,并且逐漸趨于年輕化,疼痛發(fā)作時(shí)難以忍受,造成患者心情低落消沉,不利于疾病恢復(fù),于是本人嘗試介入心理護(hù)理,與常規(guī)療法結(jié)合起來(lái),給予患者身心兩方面的照顧,探究心理護(hù)理在風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛中的作用,為風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛的治療提供臨床治療方式。調(diào)查結(jié)果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2015年1月至12月入我院治療風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛病情程度類(lèi)似,自述疼痛為3級(jí)的患者,共44人,年齡在26-66歲廣泛分布,女性32例,男性12例,女性在此病的發(fā)生率高于男性。隨機(jī)將這44名患者分為心理護(hù)理組和對(duì)照組。護(hù)理組22例,對(duì)照組22例。

1.2 入選標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)節(jié)肌肉酸痛,畏寒,遇天氣變化疼痛更明顯,血沉,類(lèi)風(fēng)濕因子,C反應(yīng)蛋白檢查正常[2]患者自述疼痛分級(jí)達(dá)到三級(jí)重度疼痛。

1.3 方法 對(duì)照組 進(jìn)行常規(guī)治療,服用抗風(fēng)濕藥治療。護(hù)理組 與對(duì)照組一樣服用常規(guī)抗風(fēng)濕藥治療,另外介入心理護(hù)理治療。派1-2名心理護(hù)理師,對(duì)護(hù)理組進(jìn)行心理指導(dǎo),包括幫助患者建立對(duì)抗疾病,恢復(fù)健康的信心,持續(xù)給患者積極的心理暗示;鼓勵(lì)患者適當(dāng)?shù)腻憻挘嘟涣鳎3忠粋€(gè)積極的心態(tài),病痛是人一生所難免的,要正確看待,減少患者負(fù)面情緒;組織一些交流活動(dòng),對(duì)象包括護(hù)士和病人,鼓勵(lì)患者交友,轉(zhuǎn)移注意力到新事物新朋友上面。

1.4 標(biāo)準(zhǔn) 6個(gè)月的治療之后,患者自述疾病疼痛程度,按照主訴疼痛程度分級(jí)(VRS)記錄患者的情況;醫(yī)生對(duì)患者的康復(fù)情況作出評(píng)價(jià)。

2 結(jié)果

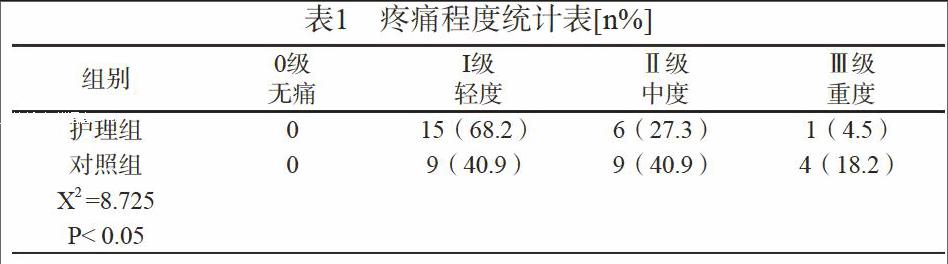

6個(gè)月之后,護(hù)理組自述疼痛程度為0級(jí)的為0人,自述疼痛I級(jí) 輕度疼痛15人,占68.2%,II中度疼痛有6人,占27.3%,Ⅲ級(jí)重度疼痛有1人,占4.5%。對(duì)照組 自述疼痛程度為0級(jí)的為0人,自述疼痛I級(jí) 輕度疼痛9人,占40.9%,II中度疼痛有9人,占40.9%,Ⅲ級(jí)重度疼痛有4人,占18.2%。調(diào)查結(jié)果可見(jiàn),護(hù)理組重度疼痛程度的只有1人,對(duì)比對(duì)照組的6人,說(shuō)明疼痛程度得到了明顯改善,輕度疼痛的人數(shù)多于對(duì)照組(P<0.05),有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。見(jiàn)附表1

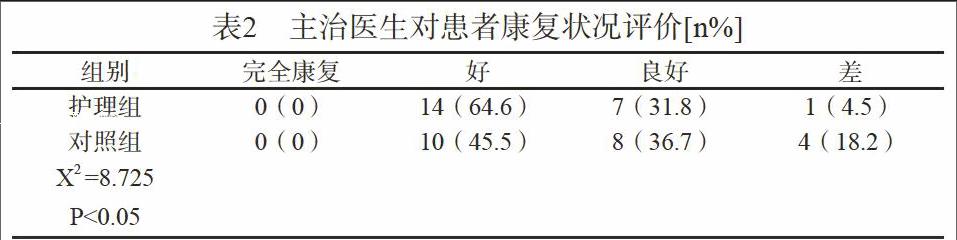

考慮到患者自述可能有心理或其他干擾因素存在,另外還請(qǐng)主治醫(yī)生對(duì)患者的狀況做了一個(gè)評(píng)價(jià)表,完全康復(fù)0人,護(hù)理組組康復(fù)狀況好有14人,良好7人,差1人,基本和患者自述溫和,對(duì)照組完全康復(fù)0人,康復(fù)狀況好10人,良好8人,差4人,兩組和患者自述的差異不大,不完全相同的原因考慮是患者的耐受能力和心理積極性不同。醫(yī)生做出的評(píng)價(jià)表依然客觀的顯示了護(hù)理組治療效果比對(duì)照組好(P<0.05)有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。見(jiàn)附表2

3 討論

從調(diào)查結(jié)果來(lái)看,護(hù)理組的22名病人大部分得到了明顯的緩解,有68.2%的病人疼痛已經(jīng)降至輕度,基本上不影響活動(dòng)和睡眠,心態(tài)也得到改善。說(shuō)明心理護(hù)理在風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛中有明顯的治療作用,可能因?yàn)轱L(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛除了與環(huán)境因素有關(guān)外,極端的情緒、重大的變故、精神刺激等因素也可能是風(fēng)濕性關(guān)節(jié)痛的病因。心理護(hù)理幫助患者建立信心,積極的心理暗示在醫(yī)學(xué)心理學(xué)中證明對(duì)疾病是有利的,心理護(hù)理一定程度上幫助患者積極接受治療,暗示服藥,謹(jǐn)遵醫(yī)囑,這也是促成疾病緩解的一個(gè)因素。心理與疾病的聯(lián)系原本就息息相關(guān),如長(zhǎng)期的A型性格可能會(huì)導(dǎo)致冠心病[3],所以,負(fù)面情緒的及時(shí)疏導(dǎo)對(duì)個(gè)人的身心健康都是有益的,心理護(hù)理的工作就是及時(shí)給患者疏導(dǎo)心理,鼓勵(lì)和支持患者,對(duì)疾病的恢復(fù)具有重要意義。而且,心理治療對(duì)會(huì)將藥物的作用最大化。疼痛方面的疾病本來(lái)就容易引起負(fù)面情緒,類(lèi)似煩躁。易怒。消沉。所以心理護(hù)理在以疼痛為主訴的疾病中有重要的作用,本調(diào)查給出了證據(jù),說(shuō)明心理護(hù)理在風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛中有一定的治療作用,為今后的臨床治療提供依據(jù),可以嘗試心理護(hù)理在其他疼痛疾病中的運(yùn)用,為我國(guó)的臨床事業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn)

[1] 黃勝光,譚寧,風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛的診療體會(huì)[N],湖南中醫(yī)藥大學(xué)報(bào),2009-2,29,1

[2]魯小梅,特色療法加心理護(hù)理治療風(fēng)濕寒性關(guān)節(jié)痛觀察[J],光明中醫(yī),2016-5,31,9。

[3] 楊夭云,A型性格與冠心病的關(guān)系研究[N],當(dāng)代醫(yī)學(xué),2012-2,18:5