數學活動:一種“經驗性思維”的改造

徐小紅

[摘 要] 高中數學活動是高中數學教學的靈魂,具有活動性、數學化、內隱性等系列特質. 教學中,要將數學活動導入學生的“經驗系統”,引領學生展開經驗性數學活動、探究性數學活動和反思性數學活動. 在數學活動中復演人類的生命實踐歷程,提升學生的數學思想方法!

[關鍵詞] 數學活動;內涵特質;教學策略

高中數學知識不僅涵括靜態的“結果形態”的知識,更包括動態的“過程形態”的知識. 作為“過程形態”的知識,教師必須引領學生經歷“數學化活動”. 而真正的數學化活動需要解決兩個問題,即“什么活動”和“怎樣活動”. 前者是活動內容的問題,后者是活動形式的問題,這兩個問題在學生的數學活動中是辯證統一的,它們都依賴于學生個體的經驗,是學生個體經驗、認知結構與數學課程知識進行矛盾運動的產物. 因此在數學學習中,學生經驗要主動跟進甚至超越課程知識. 正是在這個意義上,教育家杜威先生認為,教學即“學生經驗的改造與重組”.

高中“數學活動”的內涵特質

學生的“數學經驗”是與學生的觀察、操作、猜想、驗證等數學活動緊密聯系在一起的. 與數學“客觀知識”相比,“數學活動”具有活動性、數學化、內隱性的特質.

1. “活動化”特質

數學活動是學生數學經驗的源泉,學生的數學經驗是數學活動的產物. 無論是外顯的操作活動還是內隱的思維活動都應讓學生主動經歷. 例如,教學“棱柱、圓柱的體積”時,筆者借助數學實驗,準備好“底面積”和“高”分別相等的長方體、圓柱體、斜五棱柱等. 讓學生用沙子進行實驗,最后進行公式推導. 如此,抽象的公式經由形象的數學活動而讓學生獲得了理解.

2. “數學化”特質

“數學活動”不是一般的活動,而是必須具備鮮明的數學特征,也即是必須具備數學特質,有“數學味”. 在高中數學活動教學中,教師要警惕“數學味”的流失,警惕“去數學化”傾向. 如教學“用二分法求方程的根”,一位教師設計了“猜價活動”,在學生忽高忽低的猜測中,教師引領學生設計算法,從數學的角度分析. 學生經過交流形成共識:首先是價格必須存在一定的區間,其次是逐次逼近. 不僅如此,該教師還引進了華羅庚的“0.618優選法”,拓寬了學生的數學視界.

3. “內隱性”特質

作為一種“緘默性知識”,由數學活動所積累的經驗對高中生來說是個體的、內隱的. 數學活動是與學生個體的數學發現、數學探索有機聯系在一起的,很多情況下是一種“意會知識”. 如“距離”概念,從小學階段學生就開始接觸“距離”這一數學概念,但許多概念在學生頭腦中是一種不科學的“迷思概念”. 為此,筆者在教學中首先厘清“距離”概念,從“兩點之間的距離”到“直線外的一點到直線的距離”再到“平行線之間的距離”,讓學生思考“距離”的數學本質——“最小值”. 如此,學生自然能理解“平行面的距離”“異面直線的距離”等.

高中數學活動的教學策略

數學活動是學生數學智慧得以形成的基石. 高中數學活動應該而且必須超越傳統單一的“紙筆數學”,將學生的數學學習導向學生豐富的數學探究、數學反思、數學猜想驗證等數學活動方面. 通過活動,學生的數學認識將由“工具理解”提升至“關系理解”!

1. 切入學生“經驗系統”,展開經驗性數學活動

學生經驗的改造是連續的過程. 因此在高中數學教學中,我們要探尋學生的“前數學經驗”,讓教學切入學生的經驗系統,豐富經驗系統. 教學“正弦曲線的作圖”,許多教師常常自己設計程序用電腦作圖,作出的圖非常的美觀、準確. 但在這里,學生對函數的理解是膚淺的. 為此,筆者讓學生用學過的“描點法”作圖像(函數y=sinx(x∈[0,2π]),看到一些學生的圖歪歪扭扭,筆者讓學生討論,如何將圖作準確、美觀. 學生經過討論,認為問題在于像“”“”等這些無理點描不準. 于是筆者再一次讓學生交流,如何將這些無理點準確描繪. 如此,學生不僅鞏固了作圖法,更為重要的是學生的數學新知是建立在學生的已有的知識經驗基礎之上的,是建立在學生自主活動基礎之上的.

2. 復演人類生命實踐過程,實施探究性數學活動

高中數學知識是人類“生命·實踐”活動的智慧結晶. 作為學生,他們不可能重復人類的活動過程,只能重蹈人類探索活動中的關鍵步子. 在教學中,教師要根據實際情況對教材進行組織處理,讓學生展開替代性數學活動,經歷數學知識的“數學化”過程.

例如,學習“復數”,筆者設計如下富有層次的活動,讓學生了解知識的發生、發展.

(1)活動導入:討論方程“(2x-1)·(x-1)(x2-2)(x2+1)=0”的解的情況.

(2)能否擴充數系,讓方程“x2+1=0”有解?

(3)讓虛數單位參與實數運算,結果怎樣?

(4)實數m分別取什么值,復數z=m+1+(m-i)i是實數、虛數、純虛數?

由于高中數學的抽象性、深刻性,教學時教師可以運用各種手段(如課件、畫板、錄像等)展開數學活動,讓學生的學習拾級而上,在無法得到“直接經驗”時也要盡可能讓學生獲得一種“間接經驗”,獲得一種“替代性體驗”!唯有如此,學生才能深刻理解數學知識的本質.

3. 提升數學思想方法,引領反思性數學活動

高中數學教學說到底是數學思想方法的教學. 在學生學習數學知識的過程中,必須引領學生對數學知識本體及知識形成過程展開高質量的反思. 唯有引領學生展開反思性數學活動,學生的數學認識才能發生“躍遷”,進而形成數學素養. 如教學“等比數列前n項求和公式”,筆者引領學生經過小組交流,在全班展示階段,他們共出示了3種推導方法. 如下所示:

教學中,筆者引導學生對他們自主探究的“原初方法”進行反思:自己是用怎樣的方法解決問題的?獲得了哪些思想上的啟迪?通過“比較分析”,引領學生從不同視角剖析“等比數列求和公式”,感受不同數學方法熠熠生輝的力量. 如方法1的“錯位相減”的構造,方法2的“整體與部分”的建構,方法3的“合分比”的探究等. 通過反思,提升學生的活動經驗、思維經驗,真正實現學生經驗的改造.

4. 凸顯學生本質力量,進行展示性數學活動

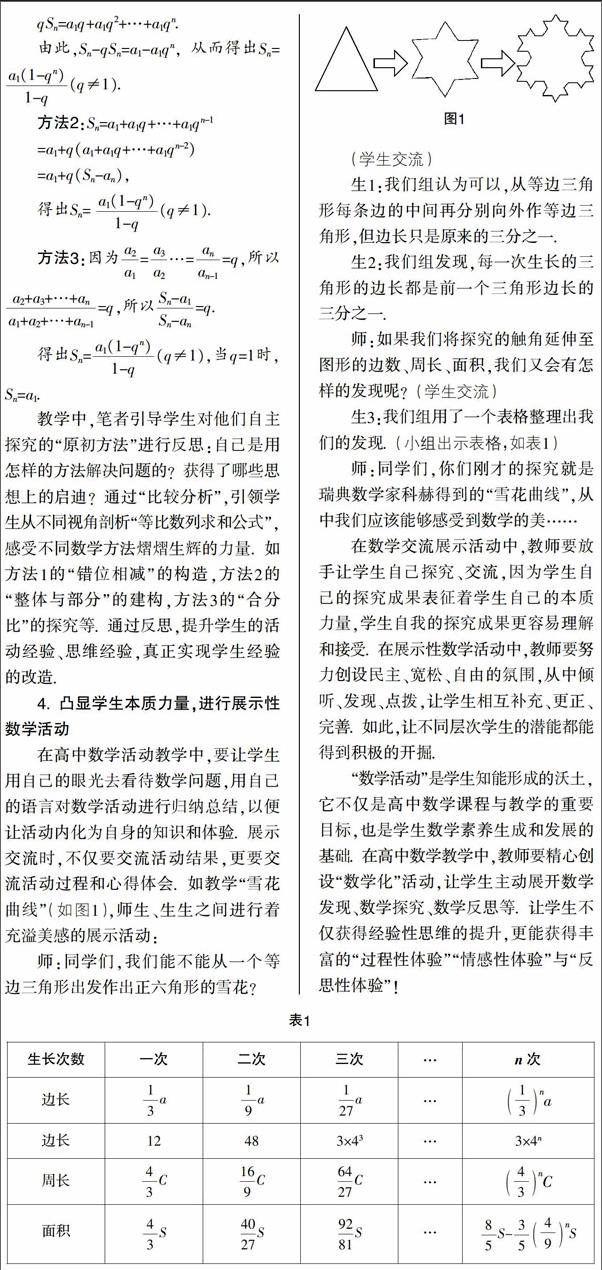

在高中數學活動教學中,要讓學生用自己的眼光去看待數學問題,用自己的語言對數學活動進行歸納總結,以便讓活動內化為自身的知識和體驗. 展示交流時,不僅要交流活動結果,更要交流活動過程和心得體會. 如教學“雪花曲線”(如圖1),師生、生生之間進行著充溢美感的展示活動:

師:同學們,我們能不能從一個等邊三角形出發作出正六角形的雪花?

(學生交流)

生1:我們組認為可以,從等邊三角形每條邊的中間再分別向外作等邊三角形,但邊長只是原來的三分之一.

生2:我們組發現,每一次生長的三角形的邊長都是前一個三角形邊長的三分之一.

師:如果我們將探究的觸角延伸至圖形的邊數、周長、面積,我們又會有怎樣的發現呢?(學生交流)

生3:我們組用了一個表格整理出我們的發現. (小組出示表格,如表1)

師:同學們,你們剛才的探究就是瑞典數學家科赫得到的“雪花曲線”,從中我們應該能夠感受到數學的美……

在數學交流展示活動中,教師要放手讓學生自己探究、交流,因為學生自己的探究成果表征著學生自己的本質力量,學生自我的探究成果更容易理解和接受. 在展示性數學活動中,教師要努力創設民主、寬松、自由的氛圍,從中傾聽、發現、點撥,讓學生相互補充、更正、完善. 如此,讓不同層次學生的潛能都能得到積極的開掘.

“數學活動”是學生知能形成的沃土,它不僅是高中數學課程與教學的重要目標,也是學生數學素養生成和發展的基礎. 在高中數學教學中,教師要精心創設“數學化”活動,讓學生主動展開數學發現、數學探究、數學反思等. 讓學生不僅獲得經驗性思維的提升,更能獲得豐富的“過程性體驗”“情感性體驗”與“反思性體驗”!