“元素觀”在初中化學教材中承載體系與構(gòu)建策略

徐學兵

摘要:元素觀不是某一個具體的知識點,而是一種以具體知識為載體、隱藏在教材體系中、具有豐富內(nèi)涵的化學觀念。而目前相關(guān)研究對元素觀基本內(nèi)涵和觀念建構(gòu)的研究多, 對教材各章節(jié)具體承載的元素觀研究少;專家與學者的研究多,一線教師的研究少;提出的元素觀建構(gòu)策略往往忽視了教材的編排意圖,脫離教學實際,不符合學生認知規(guī)律。

關(guān)鍵詞:元素觀;承載體系; 構(gòu)建策略

文章編號:1008-0546(2017)02-0019-03 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2017.02.005

一、問題的提出

中國有句古話:“授人以魚不如授人以漁”。教育的真諦就是當你忘記一切所學的東西之后所剩下的東西。對于初中化學教育來說,學生剩下的東西就是在學習具體的化學知識的過程中形成的以化學的視角看待周圍自然事物的觀點、處理問題的方法,是知識升華以后內(nèi)化成的基本思想觀念。

在初中化學教學中,化學基本觀念是在學習理解具體化學知識基礎(chǔ)上的提煉與內(nèi)化,能夠在學生今后的學習、生活和工作中得到廣泛的遷移和應(yīng)用。但在初中化學教學中涉及的微粒觀、分類觀、元素觀、結(jié)構(gòu)觀、轉(zhuǎn)化觀、守恒觀等基本觀念沒有在教材中直接呈現(xiàn),而是隱藏在課程體系中,在學生不同的學習階段中得到不斷的推進和提升。元素觀在眾多的化學基本觀念中是核心觀念。學生元素觀的構(gòu)建需要在教師的引導下,發(fā)現(xiàn)和挖掘每個知識點中蘊藏的有用信息,加以提煉和概括,才能讓學生在學習過程中達成化學元素觀的構(gòu)建。

目前相關(guān)研究對元素觀基本內(nèi)涵和觀念建構(gòu)的研究多,對教材各章節(jié)具體承載的元素觀研究少;專家與學者的研究多,一線教師的研究少;提出的元素觀建構(gòu)策略往往忽視了教材的編排意圖,脫離教學實際,不符合學生認知規(guī)律。因此,作為一線教師的筆者在參考其他文獻資料的基礎(chǔ),回歸到教材中研究元素觀承載體系及構(gòu)建策略,就顯得有意義了。

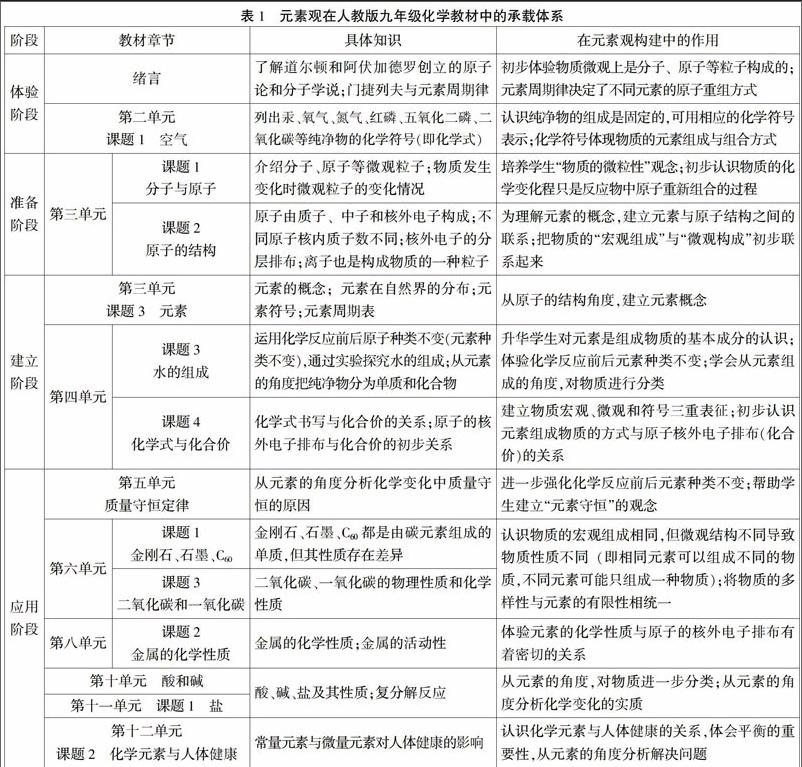

二、 元素觀在教材中的承載體系

人教版九年級化學教材中學生元素觀的構(gòu)建主要分為體驗階段、準備階段、建立階段和應(yīng)用階段(表1)。在體驗階段學生初步了解道爾頓和阿伏加德羅創(chuàng)立的原子論和分子學說、門捷列夫與元素周期律,以及一些常見元素的元素符號與中文名稱、少部分物質(zhì)的化學式;在準備階段系統(tǒng)地學習分子和原子;認識肉眼看不到的分子、原子等微觀粒子構(gòu)成了物質(zhì);原子的結(jié)構(gòu)。在建立階段從原子的結(jié)構(gòu)角度,建立元素概念;通過元素周期表初步了解元素化學性質(zhì)呈周期性變化的規(guī)律;通過電解水的實驗進一步加深學生對元素組成物質(zhì)的認識;學習化學式與化合價,建立物質(zhì)宏觀、微觀和符號三重表征;了解元素化合價并與原子核外電子之間的關(guān)系。在應(yīng)用階段學會從元素的角度分析解決實際問題,從元素的角度分析質(zhì)量守恒定律的原因;從元素的角度分析相同的元素可以組成不同的物質(zhì),如金剛石和石墨、二氧化碳和一氧化碳等;從原子核外電子排布的角度認識金屬的活動性;從元素的角度分析看待人體健康與化學元素的關(guān)系。每個階段學習的知識層次都是對上一階段的內(nèi)容進行內(nèi)化和提升,并為下一個階段作準備,四個階段環(huán)環(huán)相扣,形成一個整體,是學生構(gòu)建化學元素觀的必經(jīng)之路。

三、 學生元素觀的構(gòu)建策略

1. 深度發(fā)掘教材的編排意圖豐富學生體驗活動

元素觀不是某一個具體的知識點,而是一種以具體知識為載體、隱藏在教材體系中、具有豐富內(nèi)涵的化學觀念。教師的講解和學生的記憶無法使學生形成元素觀。教師只有深度發(fā)掘教材的編排意圖,創(chuàng)造條件豐富學生體驗活動,才能讓學生的思想和觀念在體驗活動中得到啟發(fā)與碰撞,逐步實現(xiàn)觀念的建構(gòu)。例如:教材在緒言部分就提出“利用化學方法分析眾多物質(zhì),發(fā)現(xiàn)組成它們的基本成分——元素其實只有100多種……”雖然學生還不具備原子結(jié)構(gòu)的知識,無法想象眾多物質(zhì)居然都是由這100多種元素組成的,但教師可以采用打比方的方法設(shè)計體驗活動:給學生5個英文字母(a、e、h、r、t),嘗試可以拼成多少個單詞?(“a”:一個;“are”:是;“ear”:耳朵;“earth”:地球……)這里的“字母”和“單詞”好比“元素”和“物質(zhì)”的關(guān)系:一種字母可以拼成一個單詞(“一種元素可以組成一種物質(zhì)”);多種字母可能只拼成一個單詞(“多種元素可能只組成一種物質(zhì)”); 字母排列順序不同又是一個單詞 (“相同的元素可能組成不同的物質(zhì)”)等等。這樣可以讓學生初步體驗“物質(zhì)的多樣性與元素的有限性是相統(tǒng)一的”,也為后續(xù)元素觀的構(gòu)建作一點鋪墊。教材第三單元課題1中探究活動“分子運動現(xiàn)象”,可以讓學生親自動手操作,有助于學生體驗物質(zhì)是由一些肉眼看不到的微觀粒子構(gòu)成,正是因為這些微觀粒子運動與變化才引起宏觀物質(zhì)的顏色、狀態(tài)等改變,有助于學生把物質(zhì)的“宏觀組成”與“微觀構(gòu)成”初步建立起聯(lián)系,為理解元素概念作準備。

2. 重視元素概念發(fā)展史教育消除學生陌生感

“元素”從字面意思來看,指的是組成事物的“基本要素”,化學上指的是組成物質(zhì)的“基本成分”。自古以來,人們一直在思考組成萬物的基本成分是什么,為此做出很多的研究和探索。 例如:中國古代就出現(xiàn)過“五行說”,即萬物都是由金、木、水、火、土組成的;古希臘出現(xiàn)過“四元素說”。這些觀點在現(xiàn)在看來雖然是錯誤, 但是說明人類對物質(zhì)組成的研究由來已久。“元素”這個話題,并不是一個新鮮話題,而是一個古老的話題。從“元素”概念的起源入手,不僅能消除學生的陌生感,而且還能激起學生學習的興趣。通過電解水實驗,我們不僅能讓學生體驗到水并不是一種元素,打破古人的錯誤認識,同時也認識到水其實是由氫元素和氧元素組成。但在實踐教學中,有不少學生總認為“水分解成氫氣和氧氣,水就是由氫氣和氧氣組成”。其實,學生犯這樣的錯誤是正常的。因為在“元素”的發(fā)展史上,曾長時期里不區(qū)分元素和單質(zhì)這兩個概念,直到后來進一步明確了原子、分子的概念,以及對原子內(nèi)部結(jié)構(gòu)有了一定的研究之后,最終才把元素定義為:具有相同核電荷數(shù)的同一類原子。通過這些元素概念發(fā)展史的學習,學生認識到:元素概念的發(fā)展經(jīng)歷一個漫長的過程,在不同的發(fā)展階段有著不同的內(nèi)涵。這樣潛移默化的感染,有助于學生加深對元素概念的理解,有助于引導學生從元素的角度分析看待事物,形成化學觀念。

3. 分段推進降低學生學習難度

元素觀在初中化學雖說是一個核心觀念,但確實比較抽象,內(nèi)涵也極其豐富。在長時間的學習中學生若找不到成功的喜悅,很容易喪失學習的信心,更提不起學習的興趣和積極性, 也無法實現(xiàn)元素觀的構(gòu)建。實際上,從元素觀在教材中的承載體系來看,已經(jīng)采取分散編排,把難點分散到各章節(jié)中,采用由簡到難順序逐級呈現(xiàn)。

例如:化學上,元素指的是質(zhì)子數(shù)相同的一類原子的總稱。學生要理解元素概念的字面意思并不難,但要將物質(zhì)的宏觀組成與微觀構(gòu)成建立起聯(lián)系(圖1)卻是不容易的。這就需要教師充分利用學生已有的生活經(jīng)驗,并結(jié)合課本圖片、實驗演示等手段讓學生認識到宏觀物質(zhì)都是由肉眼看不到的微觀粒子所構(gòu)成;物質(zhì)發(fā)生化學變化的本質(zhì)是反應(yīng)物中原子重新組合的過程。 不同元素的原子的性質(zhì)不同,在不同條件下重新組合新物質(zhì)的方式是不同的:有些元素的原子可以直接構(gòu)成物質(zhì);有些元素的原子需要通過得失電子形成離子構(gòu)成物質(zhì);有些元素的原子需要先結(jié)合分子再構(gòu)成物質(zhì)。但從最根本的角度看,組合成物質(zhì)最基本的粒子還是原子,只是組合方式不同而已。物質(zhì)的組成恰恰不是說明物質(zhì)的組合方式,而是說明物質(zhì)由哪幾大類原子組合而成,其中具有相同質(zhì)子數(shù)的一類原子就是一種元素。

4. 充分利用微觀模型與Flash動畫化抽象為形象

“友善用腦”研究表明:多感官刺激能促進學生思維,提高學生學習的質(zhì)量。元素觀的內(nèi)容多數(shù)比較抽象,之間的關(guān)系也比較復雜。實驗探究雖可以幫助體驗其內(nèi)涵, 但微觀模型呈現(xiàn)與Flash動畫演示則更加形象與具體。例如:金剛石、石墨、C60是碳元素組成的不同單質(zhì); 性質(zhì)不同的原因是原子的排列方式不同。教師可以拿出這三種碳單質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)模型,一是讓學生直觀看出這三種單質(zhì)的組成元素是相同的,只是原子排列方式不同;二是通過模型重組讓學生發(fā)現(xiàn)在一定條件下這三種物質(zhì)間可以實現(xiàn)相互轉(zhuǎn)化(如“石墨轉(zhuǎn)化金剛石”已成現(xiàn)實);三是讓學生真正認識到物質(zhì)的組成與結(jié)構(gòu)共同決定物質(zhì)的性質(zhì)。另外,復分解反應(yīng)也是初中化學教學的一個難點。很多學生很難理解復分解的條件是有水、氣體或沉淀產(chǎn)生。其實,如果教師用Flash動畫演示一部分復分解反應(yīng)的微觀反應(yīng)過程,學生不難發(fā)現(xiàn):“物質(zhì)發(fā)生復分解反應(yīng)時,反應(yīng)物中的有一些離子是不能共存的,它們之間相互作用通常會產(chǎn)會水、氣體或沉淀,反應(yīng)從本質(zhì)上是朝著離子濃度減小的方向進行的。”

5. 在應(yīng)用中不斷豐富元素觀內(nèi)涵

前人早說過:“學以致用,用進廢退”。這充分說明“用”的重要性。初中化學元素觀內(nèi)涵豐富,主要包括:物質(zhì)是由元素組成的、元素在化學反應(yīng)前后不變(“元素守恒”)、化學反應(yīng)的本質(zhì)是原子間的重新組合、元素的化學性質(zhì)與原子核外電子排布有著密切的關(guān)系并且呈現(xiàn)出周期性變化的特點等等。教材第八單元中出現(xiàn)的金屬活動性實際上與金屬原子的核外電子排布,尤其是最外層電子數(shù)有著密切的關(guān)系,通常表現(xiàn)為在金屬原子失電子成為陽離子能力大小?鄢。因此,金屬單質(zhì)與酸溶液或鹽溶液發(fā)生置換反應(yīng)的微觀本質(zhì)就是金屬原子失電子給氫離子或活動性弱的金屬陽離子。這樣的引導,不僅可以使學生在與有關(guān)金屬的推理、計算等問題時找到一條捷徑,而且也讓學生對“元素的化學性質(zhì)與原子核外電子排布有著密切的關(guān)系”元素觀內(nèi)涵有著深刻的認識。

四、結(jié)束語

綜上所述,學生元素觀的構(gòu)建是一個系統(tǒng)又漫長的過程。它需要教師深度挖掘教材中元素觀的承載體系,深刻領(lǐng)悟教材編排的意圖,采取符合學生認知規(guī)律的措施,更需要學生在形成一定的元素觀之后不斷地應(yīng)用與提升,在應(yīng)用中不斷豐富元素觀的內(nèi)涵。

參考文獻

[1] 馬小洪.城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)初中生化學元素觀的構(gòu)建[D].四川師范大學,2015:21-25

[2] 林玩花.元素周期表與元素周期律[J].廣東教育,2008(11):52-56