創生活情境,促數學學習

吳永福

摘 要:學生最熟悉、接觸最多的情境是他們每天的生活,因此教師應在教學中創設有效的生活情境,激發學生的探索欲望,讓學生在生活情境中感悟數學知識的形成,使學生更加熱愛數學、熱愛生活,培養勇于探索、自主創新的能力。

關鍵詞:生活情境;數學;《三角形的特征》

《義務教育數學課程標準(2011年版)》強調“學生應了解數學可以描述生活中的一些現象,感受數學與生活有密切聯系。能在教師的指導下,從日常生活中發現和提出簡單的數學問題,并嘗試解決”。這就充分凸顯了小學數學教學的生活性特征,指出了在小學數學教學中創設生活情境的必要性。

數學知識有很多是抽象的,缺乏趣味性。如果融入“生活情境湯汁”中就是一種無痕的滲透。創設生活情境進行數學教學,把抽象的數學知識還原于實際生活中,讓學生在生活情境中學習數學知識,體驗到開心、快樂,從而使學生提高對數學學習的興趣。為此,本文筆者將以《三角形的特性》這課為例,進行深入的實踐與思考。

一、創設生活情境,引入數學探究

俗話說:“好的開始就是成功的一半。”課的導入就像是一曲優美樂章的“前奏”,它是學生主動參與新知學習活動的絕妙開端。而要發揮學生的主動性,就得讓學生一開始就覺得簡單有趣。要做到這點,我認為只要能創設學生喜聞樂見的生活情境,喚起學生的已有經驗,就能使數學變得簡單,從而促進學生主動學習。

例如,我在教學《三角形的特性》一課時,首先出示一組生活中的圖片:吊橋、自行車、三明治等,問:“你們能從這些圖片中找到三角形嗎?誰來指一指?”這些都是學生生活中常見的物體,學生初步感受到生活中的三角形。再讓學生找一找,在生活中,哪些物體上也有三角形?通過交流,再次感受原來三角形在我們的生活中無處不在。引發學生思考:為什么生活中這么多的物體上都有三角形呢?到底它還蘊藏著什么秘密呢?借助這些有實際生活背景的問題導入小學數學中的新內容,可以讓學生有更加直觀的感受,從而激發學生探究新知識的興趣。因此,教學時要從學生們熟悉的生活經驗出發引入新課,可以激發學生們的求知欲望,使學生對數學產生親切感,改變數學帶給小學生們抽象和枯燥的印象。

二、創設生活情境,突破數學重點、難點

小學數學中的重點和難點直接影響學生對知識的理解和掌握。以突破重、難點為目標,充分利用教學過程讓學生掌握更多知識,在認識知識的過程中解決難題,是學生學好數學的關鍵。但是,數學教學中的很多知識點較為抽象難懂,如何讓學生在有限的課堂時間,理解其中的重、難點,進而掌握知識并學會應用,是一線數學教師一直探索的問題。在教學中創設生活情境,是突破數學重、難點的妙法。通過創設形象、生動的學習情境,將學生熟悉的情境和抽象的知識相結合,促使學生在融會貫通中學習,化抽象為具體,把數學知識的重難點轉化為形象生動的畫面,既拓展了學生的思維空間,加深了學生對知識的理解,又減輕了學生認知難度。

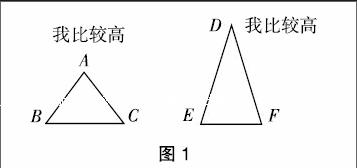

例如,教學《三角形的特性》一課時,“高”的學習是本節課的重、難點。知識的形成比較抽象而且顯得枯燥。所以,我創設了一個生活情境,把“高”這部分的知識探究融入“比高矮”的生活情境中,出示下列兩個三角形(如圖1所示)。

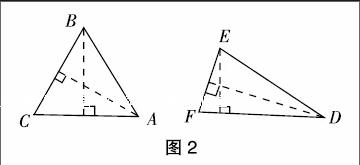

教師指出,請你們說一說它們分別叫什么名字,它們爭吵什么呢?誰比較高呢?還有不同意見嗎?通過這樣一個比身高的生活情境產生沖突,引入認識三角形的高的必要性。接著教師聯系平行四邊形畫高的方法,示范畫三角形的高。學生畫完這兩個三角形的高,比較得出三角形DEF比較高。為了突破難點,教師繼續創設生活情境:三角形DEF比較高這讓三角形ABC很不服氣,它有話說,瞧(屏幕展示話語:小樣兒,有本事咱們躺下去再比一比)。三角形DEF勇敢地接受了挑戰,結果是這樣的(顯示旋轉、畫高的過程)(如圖2所示)。

教師提出:那現在誰比較高呢?(三角形ABC比較高)這是怎么回事,剛才明明是三角形DEF比較高,現在它怎么變矮了呢?三角形DEF倒下前高是哪一條?倒下后高變成哪一條?看來,一個三角形里還不止一條高哦。那么在三角形DEF中,你還能找到其他的高嗎?在哪里?那三角形ABC還有其他的高嗎?在哪里呢?(出示課件)現在你對三角形的高有什么新的認識嗎?(每個三角形都有3條高)同學們和三角形ABC一樣聰明,都認識到了三角形有3條高,而且不一定相等。就像我們人一樣,都有自己的長處和短處。正因為它們也認識到這一點,所以停止了爭吵,和睦相處。

在爭吵中,引出“高的認識”“高的畫法”;在三角形ABC的不服氣中,突出高的本質,得出每個三角形都有3條高,最后是一個完美的結局。將數學中靜態的教材融入動態的生活情境中,有效突破教學的重、難點,使學生能主動參與數學學習,這樣的學習方式給教師和學生帶來了無限樂趣,也給課堂帶來了勃勃生機。

三、創設生活情境,應用數學知識

數學源于生活,又應用于生活,學以致用,這是數學學習的歸宿。而在新教材中出現了大量的情境圖,如何有效地使用這些生活情境,促進學生鞏固數學知識呢?筆者認為,可根據課堂生成的需要在練習中適當針對學生學習感興趣的問題或者較難理解的問題,精心挑選生活化的情境練習,對所學的知識進行融會貫通,進一步提高學生綜合運用知識的能力。

例如,在教學《三角形的特性》一課中,當學生剛學完“三角形的穩定性”時,教師引導學生解釋為什么生活中那么多物體都有三角形,與本節課的導入呼應。而三角形的穩定性,要從兩個方面進行解釋說明:一是牢固(不易拉動),二是穩固(不容易變形,三邊確定,只能擺唯一一個三角形)。這兩個方面的理由,我們可以把它們理解為因果關系:生活中的三角形為什么牢固,因為在數學上三條邊只能擺出唯一一個三角形。因而當學生對三角形的穩定性有一定的認識后,在練習中設計了小兔子和小猴子在圍籬笆,小兔子圍的是四邊形的籬笆,小猴子圍的是三角形的籬笆,讓學生說一說誰圍的籬笆更牢固,并說說理由。從而,學生對三角形的穩定性的體會就更加深刻了。通過這樣的生活情境,讓學生運用所學的知識和方法研究、探索,進一步解決一些簡單的實際問題。把所學的三角形的穩定性返回到生活中,從實踐中自然而然地增強了學生學習數學和運用數學知識的信心;體會數學的價值,提高應用數學的意識和能力,喚起學生學習數學的熱情,體會到數學與生活同在的樂趣。

四、結語

總之,將生活情境融入小學數學教學中,有意識地讓學生回憶生活情境,體驗其中的生活樂趣,這樣才能讓學生自覺地把數學知識運用到各種具體的生活情境中。小學數學利用生活情境教學為學生的數學學習提供了開放的空間,教學緊緊圍繞學生已經習得的數學知識背景創設生活情境,激發學生學習數學的興趣,體驗“數學”與“生活”的交替融合,從而促進學生的數學學習,使學生更愛數學、更愛生活。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]柳桃珠.小學數學利用生活情景教學策略淺議[J].吉林教育,2010(14):68.

[3]李本芳.生活情境方法在小學數學教學中的運用[J].科教文匯,2013(27):151.

(作者單位:福建省廈門市集美區新源小學)