水污染治理政策工具的優化選擇

張婷+王友云

[摘要] 文章分析了在制度框架約束下、針對不同污染原因進行的政策工具初始選擇,作為政策工具效果表現和影響力呈現的政策應激問題,以及政策工具效果反饋之后綜合運用多種政策工具的情況。福建九龍江流域水污染治理實踐表明,政策工具選擇是一個動態的過程,具有“刺激-應激-反饋”的行為表征,僵化干預與單一政策不能有效解決公共問題,需要基于公共問題所處的社會、政治、經濟等環境特點進行多種政策工具的組合治理。

[關鍵詞] 水污染治理 政策工具 選擇 檢驗 九龍江流域

[中圖分類號] X52 [文獻標識碼] A [文章編號]1004-6623(2017)03-0027-06

[基金項目] 銅仁學院博士啟動基金項目“跨界公共事務府際契約治理研究”(trxyDH1626);2017年貴州省教育廳社科規劃項目“武陵山片區共同開發合約制治理模式研究”(2017gh03)。

[作者簡介] 張婷(1983 — ),女,山東魚臺人,廈門大學公共政策研究院博士研究生,講師,研究方向:公共服務購買、公共政策分析;王友云(1975 — ),湖南溆浦人,銅仁學院經濟管理學院副教授,博士,研究方向:政府改革與治理、區域公共管理。

水污染治理,特別是跨界流域水污染治理,一直是行政管理實踐領域中的一個難題,政策效果不夠穩定、環境問題反彈以及跨界協同治理等一系列問題考驗著決策者的智慧。對此,學者們從政策工具及其優化選擇的角度進行了諸多探索,水污染防治的技術特征、治理的行為主體及其互動關系成為重要研究主題。作為福建省境內的第二大河流,九龍江流域生態環境狀況直接關系到域內1100多萬民眾的生產生活。1999年10月,福建省政府批準實施了《九龍江流域水污染與生態破壞綜合整治方案》,成立了省九龍江流域水污染與生態破壞綜合整治領導小組,拉開了九龍江污染綜合治理的序幕。近20年來,大量的資金、設備、人員投入九龍江水污染治理工作,相關政策法規不斷完善、政策措施的針對性日益增強,初步形成了不同政策工具搭配使用、政府-企業-公民-社會組織協作治理的局面。本文嘗試在理論分析基礎上以福建九龍江流域水污染治理為典型案例,從理論構想和經驗總結兩個角度,提煉水污染治理政策工具優化選擇的模型,以期為各地改善流域環境、推動生態文明建設提供參考。

一、水污染治理政策工具選擇的

理論模型構想

(一)理論基礎:政策執行互適模型理論

政策執行互適模型由M ﹒ 麥克拉夫林(Mibrey Mclaughlin)在《相互調適的政策執行》一書中提出,其核心觀點認為,政府執行本質上是執行者與受影響者圍繞政策目標和政策手段(即政策工具)相互調適的動態平衡過程。主要包含四個方面的內容:一是政策執行者與受影響者存在需求與觀點的不一致,讓步、妥協并尋求共同接受的政策執行方式成為必然;二是依據環境因素和受影響者需求與觀點的改變,政策執行者的目標與手段是有彈性的;三是政策執行者與受影響者地位平等,進行著雙向交流過程;四是受影響者將通過利益、價值與觀點的反饋機制,左右政策執行者的利益、價值與觀點。

互適模型是對“純科學”式技術主義執行途徑(technicist approach)的反思,與技術主義執行路徑將技術內在特性及政策設計本身作為政策執行情況的主要決定因素不同,互動理論模型將政策執行看成“做中學”過程。這意味著一方面政策處于持續調整、重新定義和修改中,其真實面目受制于所有政策相關者的參與及互動,執行者和受影響者都能賦予政策以新的含義。另一方面,沒有唯一最佳政策執行方法,政策執行工具的選擇既受制于所處的組織、政治、社會和法律環境,也取決于各方政策目標和結果的沖突或者一致程度。互適模型同時從政策執行者與受影響者兩個方面,考慮政策目標和政策工具調整問題,將政策對象看成能動的主體而不再是被動的政策接受者,因此,對于政策執行實踐中的種種問題具有較大解釋力。

(二)水污染治理政策工具選擇的模型建構

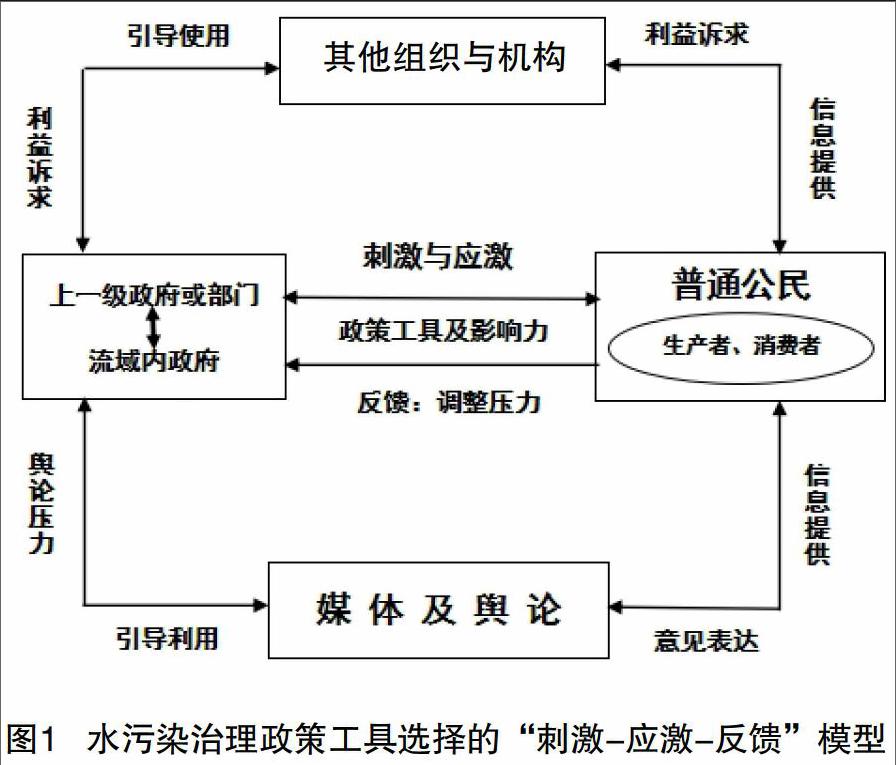

流域水污染是典型的“棘手問題”(wicked problem),其成因復雜,牽涉面廣,治理難度大,由政策主體和政策對象構成的行為主體以及彼此間的互動,是破解水污染問題的重要突破口。任何政策工具也只有借助主體的行為改變才能釋放預期效果,從而解決特定政策問題。因此,政策工具的選擇與優化,就可以被解讀為政策工具導致主體怎樣的行為改變,以及應如何根據主體行為的改變進行相應轉換或調適的問題。據此,本文借鑒上述政策執行相互調適模型,提出水污染治理政策工具選擇的“刺激-應激-反饋”模型構想。

水污染治理政策工具的選擇和優化涉及四類主體,分別為流域內政府以及有管理權的其他政府或部門;普通公民、產業鏈條上的生產者和消費者;其他組織與機構,以及媒體與輿論。其中,流域內的普通公民、產業鏈條上的生產者和消費者、其他組織與機構及媒體都受到政策執行的影響,是政策執行的客體。作為政策執行的客體,他們各自的組織程度、受政策工具影響的強度、各自對政策工具的評價及反應均存在差異。如生產者的組織程度、受政策工具影響的強度比較高;消費者與普通公民因存在集體行動的困境其組織程度較弱,但當其他組織與機構介入,有效降低了組織成本,或輿論喚起了普通公民和消費者的環保意識時,其行為也會呈現出一定的組織性;其他組織與機構可以看作是組織化程度更高的公民或組織集合,比如各類非政府環保組織等;而媒體與輿論,他們既為政策執行者與受影響者搭建交流平臺,也是政策執行者引導受影響者的有效工具,以及受影響者表達訴求進而向政策執行者施加壓力的手段。

在水污染治理實踐中,行為主體通過不同政策工具的選擇、實施及調整相互聯接。從政策工具優化選擇的流程來看,這一過程可以劃分為三個階段:一是刺激階段,即政策執行者做出初始政策工具選擇,對政策對象施加刺激。初始政策工具選擇是流域內政府以及政府各部門之間博弈的結果,受到政策工具的內在特征、使用條件、績效評估等理性因素的影響,又受到流域社會發展階段、流域位置、政府部門職能認定等規范因素的影響。二是應激階段,即受政策影響的客體對政策實施的反應,是政策工具的影響力呈現。針對不同政策工具的刺激,政策對象表現不同。經濟類工具,主要通過改變生產者與消費者成本和收益而影響行為;直接管制類工具,主要通過直接限制相關對象的行為,改變其行為備選項;信息類政策工具,主要通過彌補政策對象的信息鴻溝,配合宣傳改變政策對象的認知,進而改變其行為。三是反饋階段,這是政策對象行為發生改變或者利益受到影響后,將之反饋給政策執行者,試圖調整壓力,導致政策工具的調整和再選擇。水污染治理的各行為主體通過“刺激-應激-反饋”三個階段的互動,共同塑造了公共政策的整體面貌。

二、福建九龍江水污染治理

政策工具選擇的實踐探索

(一)刺激:水污染治理政策工具的初始選擇

九龍江為福建第二大河,流經福建南部地區,由干流北溪和支流西溪匯合,過漳州在廈門港對岸注入臺灣海峽。全長258公里,流域面積1.4萬平方公里,主要流經龍巖、漳州和廈門三地,下游漳州平原是福建四大平原之一。上個世紀末,流域內經濟社會變遷迅速,為了有效保護圍繞九龍江而形成的生態系統,解決流域內礦產和水資源過度開發引致的資源破壞和環境污染問題,從整體上回應可持續發展的政策導向,流域內各地級政府及上級政府在科學分析梳理環境破壞源頭的基礎上,相機抉擇地選擇了政策工具,不僅對涉及的企業、公民進行規制及引導,而且對流域內政府的博弈行為進行了有效回應。這種政策工具初始選擇可劃分如下幾個方面:

1. 綜合分析水污染原因,構建政策工具選擇的制度框架

就九龍江流域水環境污染來看,既有點源污染,主要是工業點源污染,還有非點源污染,如農業面源污染、城市暴雨徑流、個人廢物處理等。九龍江流域水資源開發近年來問題不斷,流域內政府、企業和居民為了發展經濟、追求效益和改善生活,出現了過度開發、不合理開發等一系列問題。如流域內兩岸亂砍濫伐,造成植被的嚴重破壞;小采煤、采礦點和開山采石、建筑取土挖土,造成山體裸露;公路建設、水利工程、區域開發等基礎建設缺乏有效的生態維護措施等不合理的資源開發一直存在。還有通航和運輸船舶的排油污染、梯級水電站建設等問題。統計數據顯示,截至2013年初,九龍江整個流域有超過 1000 座水電站,九龍江也因此被切割成數百個不連續的、非自然的河段,造成生態破碎,河流生態已完全改變。上世紀改革開放以來九龍江流域開發過程中產生的問題,主要是流域水環境污染和水資源開發帶來的問題,直接刺激了政策制定者初始的政策工具選擇。上個世紀90年代末以來,福建先后制定了近30項政策文件,涉及流域農村環境綜合整治、沿江企業污染監控、家禽養殖、河道采沙、生態補償等多個領域,對九龍江流域整治的法制化、規范化進程發揮了重要作用。

2. 針對不同污染源,選擇適當的政策工具

首先,針對源頭工業/農業結構性污染,采取產業結構調整和優化升級的政策。“十一五”期間,福建對九龍江流域污染嚴重以及落后的生產能力、工藝、設備與產品加大了淘汰力度,如九龍江流域內主要城市——漳州,轄區被切分為工業區、養殖區、種植區、生態保護區、水源保護區等不同區域,實行不同的產業布局、功能定位和發展方向。同時,對流域內不同產業針對性采取禁止或限制措施。例如對電鍍、皮革等重污染項目一律喊停;對重污染項目加強污染處理和監控并引導退出或轉向;對其他工業項目、畜禽養殖項目嚴格審批,確保配套污染處理措施到位;對于水源保護區則嚴加管理,確保用水安全;用足“飛地經濟”政策措施,統籌流域各地招商引資工作,源頭防控污染。

其次,針對具體的工/農業污染源,采取個別化的治理和監管政策。如針對工業污染企業,九龍江流域內的三個主要城市漳州、龍巖及廈門早在上世紀末就開展了“一控雙達標”工作;針對流域內畜牧養殖業產生的點源和面源污染問題,漳州制定了《九龍江流域(漳州段)養豬業污染綜合整治方案》,在沿江各縣(市、區)積極推行豬—沼—果生態農業模式,2009年政府又推出了“限豬令”,僅2014年3月至6月,漳州龍海市及薌城區兩處關閉禁養區內生豬養殖場共計3979家,出售或外遷生豬24.05萬頭。

再次,專門針對礦產開采采取有效的治理政策。“十二五”期間,福建從宏觀上構建了省-市-縣(區)礦產資源規劃體系,實行禁采區、限采區和可采區分區礦產資源管理。同時,改進開采技術、工藝和設備,以“采礦回采率”、“選礦和冶礦回收率”為重要抓手,提高資源綜合回收率。在具體體制機制上,以礦山資源保護及污染排放檢測體系為基礎,夯實生態環境恢復治理補償機制、企業責任機制,落實環境恢復治理保證金制度。這些政策措施有力地遏制了礦山資源的開發,也為九龍江流域水資源保護起到了積極作用。

3. 調停地區間利益沖突,保障政策工具的落實

流域管理與行政區域管理間的矛盾以及流域內各行政區間的激勵不相容,已經成為我國跨行政區流域水污染治理的主要挑戰。進入以利益為核心的政策博弈階段后,環境治理及政策工具的選擇,既要協調不同地區政府形成環境治理的合力,又要約束政府可能的尋租沖動,因此,由利益沖突刺激的政策工具選擇也是需要重點關注的問題之一。

九龍江流域涵蓋的龍巖、漳州和廈門三地,因經濟社會發展水平的不同,對九龍江的利益訴求差異較大。龍巖、漳平兩地從1990年以來畜牧業快速發展,2009年,龍巖實現畜牧業產值79.74億元,而畜牧業中的生豬產業是龍巖的優勢產業,在國家獎勵的福建7個生豬調出大縣中龍巖市占了5個。養豬業不僅對地區經濟的拉動十分明顯,同時也提高了農民收入,對農民現金收入的貢獻排第一。畜牧業對運輸物流、建材、機械制造等上下游產業的帶動作用十分明顯,有效解決了農村剩余勞動力的就業問題,使之成為當地支柱產業。但是,上游的龍巖和漳州積極發展養豬業,處于下游且入海口的廈門,長期以來以九龍江為重要的飲用水源,轄區內經濟社會發展較快,利益訴求明顯不同于漳州、龍巖兩地,這就導致了流域內三地之間的利益沖突。

從1999年至今,福建形成了省-市-縣三層的流域整治工作領導小組,領導小組多由一名政府副職擔任組長,包括環保、農業、水利等部為組成單位。就九龍江的地區利益沖突協調問題,2007年福建建立了省級九龍江流域水環境綜合整治聯席會議制度,成員包括省發改委、經貿委、科技廳等行政主管部門以及流域各地級市副職,聯席會議下設辦公室,掛靠省環保局。負責九龍江流域水環境保護規劃和年度整治計劃;牽頭開展市、縣(區)整治工作的指導、督促、檢查;牽頭制定九龍江流域綜合整治專項資金投向;牽頭協調事關全局跨設區市的流域整治綜合性問題。同時,與九龍江流域地龍巖、漳州、廈門三地也不斷加強橫向聯絡,2012年三地分別通過《廈門、漳州、龍巖三市人大常委會關于加強九龍江流域水環境保護的共同決定》,2013年,三地又通過《關于共同推進九龍江流域水環境保護的廈門共識》。

(二)應激:政策工具的影響力呈現

九龍江水污染治理采取了污染物排放標準、限制治理、水環境功能區劃、人大和行政督察等不同類型、不同內容的政策工具。這些政策工具指向不同的污染源頭,所產生的刺激也各不相同。上世紀90年代以來,九龍江流域禽畜養殖業發展迅速。長期積累的禽畜養殖污染被認為是嚴重污染事件發展的重要因素之一。為此,福建修訂了《關于加強重點流域水環境綜合整治的工作意見》,全面啟動“限豬令”。龍巖、漳州兩地分別下達了地區性《九龍江流域水環境綜合治理通告》,具體劃定了禁養區、禁建區的范圍以及落實了相應的拆遷、補貼額度。

“限豬令”是典型的“命令-控制”型政策工具。通過禁止特定區域內的養殖行為,規定特定行為的發生范圍及可采用的技術方法,“限豬令”能迅速清除九龍江源頭畜禽污染源、快速改善水環境。該政策工具對政策對象的刺激強度大,效果立竿見影,一項針對養殖戶的問卷調查顯示,龍巖、漳州兩地總清欄數超過100萬頭,直接經濟損失近3億元。同時,由于生豬養殖大量減少,地區豬肉供需平衡被打破,豬肉價格出現較大波動,“限豬令”還間接影響了當地居民生活質量。針對“限豬令”公眾滿意度問卷走訪顯示,雖然環境質量滿意度為 85.2%,但物質生活滿意程度僅為 35.6%,對政策的信任度為 73%。在接受政策刺激后,政策對象身上所發生的應激將進一步通過各種渠道反作用于政策主體,其利益訴求借由人大、政協的調查活動以及媒體予以反映,從而影響政策工具的優化。自從2009年新羅區開展養殖業污染整治后,被關閉的豬場接下來紛紛轉移到交界處。交界處的耕地和林地相互穿插,使用權和所有權極為復雜,由于屬地問題無法達成一致,管理權限相互扯皮,補償獎勵標準不一,這些問題交織在一起進一步加劇了九龍江污染治理的難度。

(三)反饋:綜合使用多種政策工具

一般來說,水污染治理的政策工具在發展中形成了命令-控制型工具、經濟工具、自愿行動工具以及公眾參與工具等共同構成的工具箱,而如何從這一工具箱中靈活選擇、綜合使用不同政策工具有效治理水污染是水污染治理實踐中最受關注問題。“命令-控制”型政策工具是污染治理中常用的政策工具。經濟工具受到污染物的特性、空間因素以及監督能力的限制,往往是“命令-控制”型政策工具的補充。自愿性政策工具以自愿組織實施為主,但管制壓力也是影響該工具制定與效果的關鍵因素。總的說來,非此即彼的政策工具選擇不能有效削減世界上河流流域大量的非點源污染,九龍江水污染治理后期開始綜合使用多種政策工具。

1. 以公共財政轉移支付,設立生態補償專項基金

《福建省九龍江流域水污染防治與生態保護辦法》第三條明確規定:“設立九龍江流域水污染防治與生態保護專項資金,由九龍江流域內各設區的市人民政府和省人民政府負責安排,專項用于九龍江流域的水污染防治和生態環境保護。”依據辦法,九龍江主要流經地設立省市縣(區)三級流域整治專項資金。如2003至2007年間,廈門出資4000萬元,漳州、龍巖兩地出資4000萬元,福建省環保局從2005年起每年安排800萬元,共計籌集9600萬元專項投入龍巖、漳州段環境綜合治理中。此外,福建省財政廳還創新了資金分配方式,從2009年起采用“因素分配和項目分配相結合”。九龍江流域綜合治理專項資金一分為二,除省級細化分配到具體項目外,按流域交界斷面水質、流域面積、整治任務等切塊到市、縣,由地方細化安排使用。同時,積極構建生態補償機制,支持經濟欠發達地區和建立流域區際間補償基金,尤其設立下游對上游的生態補償機制。如自2010年起,廈門市每年出資3000萬元,反哺上游水環境綜合整治建設。

2. 多方籌措資金,建設污水處理設施

九龍江流域各地市不斷加大城市基礎設施建設,龍巖、漳州、廈門建成污水及垃圾處理廠,龍巖市龍津河河道整治、漳州市內河整治以及廈門北溪引水渠改造工程均進一步疏通了九龍江支脈。同時,積極引入市場化手段,進行城市污水、垃圾處理的市場化改革,污水、垃圾處理費的全面開征等不僅為污染治理籌集了資金,也是利用市場機制綜合治理污染的嘗試。2009 年福建出臺的《關于加強重點流域水環境綜合整治的意見》將沿江生活污水垃圾處理設施作為流域整治的重點內容,并提出了九龍江流域污水和垃圾處理設施的建設目標。現在三地的城市垃圾、污水處理能力已基本能滿足城市發展需要,極大地改善了九龍江的污染源治理。

3. 加大環保宣傳力度,開展生態示范區和綠色城市建設

生態示范區和綠色城市建設、生態農業、清潔生產等自愿行動政策工具,以及環保宣傳、污染源信息公開、輿論媒介監督、環境保護非政府組織等公眾參與政策工具也更多地被應用到九龍江治理中。《環境保護法(試行)》為公眾參與環境保護提供了法律依據,環保宣傳、強制信息披露、企業環保曝光等政策工具為公眾參與提供了可能。在九龍江水污染防治工作中,三地環保部門都重視環保知識的宣傳及民間力量的調動。2013年成立的廈門、漳州、龍巖三地高校環保志愿者聯盟,聯合開展了以環境保護為目的的宣傳教育、科學研究、水質調查等活動,共同致力于保護九龍江。福建充分發揮人大、政協的監督制約和參政議政作用,重視科研院所在水污染防治中的智力支持作用,加大不同地區部門之間的污染治理經驗交流,積極進行污染源調查工作,引導公眾改變生產方式。如人大代表“九龍江流域水環境保護情況”專題調研;對養豬戶種植狼尾草、黑麥草的宣傳和技術培訓;推廣豬養殖廢水干濕分離技術等。

三、“刺激-應激-反饋”模型對

水污染治理政策工具選擇的啟示

水污染治理是重要的公共行政實踐領域。如何選擇和優化政策工具,搭建從政策制定到政策執行的橋梁,是各級決策主體必須解答的問題。本文以政策執行互適理論為基礎、基于水污染治理相關利益者間的互動博弈而構建的“刺激-應激-反饋”政策工具選擇模型,為解答上述問題提供了有價值的視角。該模型正視了政策工具選擇和優化所具有的動態性特征,將關注點引導至政策問題的界定和分析上,厘清了從刺激——初始政策工具選擇、應激——政策工具影響力呈現,到反饋——政策工具優化這一政策工具選擇和優化的在內邏輯,能較好地解釋水污染治理中各主體的互動博弈行為,和各行為者在政策各階段的行為狀態。“刺激-應激-反饋”模型,概念化了水污染治理政策工具選擇過程中各行為主體的互動行為,可以復盤分析水污染治理政策工具的優化選擇過程,也可為推演政策工具的選擇和優化提供邏輯思路,具有一定的理論解釋力和應用價值。

結合福建九龍江流域水污染治理的實踐,“刺激-應激-反饋”模型對水污染治理政策工具選擇的啟示包括:首先,由法律法規構成的制度環境至關重要,它們既限定了政策工具的范圍,也是政策工具的合法性來源。在政策工具的初始選擇階段,政策主體所要做的不僅是在宏觀制度背景下選擇針對性的政策工具解決不同污染源,而且要正視并妥善處理地區間利益沖突,保障政策工具的有效落實。其次,不同政策工具代表著不同的刺激量,會導致流域內政府、公民、企業和組織等產生應激反應,這種應激既是政策工具影響力的呈現,也會通過各種渠道反饋回到政策工具選擇上來,并最終推動政策工具的調整和優化。福建在治理九龍江水污染問題中開始綜合使用各種政策工具,呈現出從直接管制政策工具,經由經濟工具,轉向重視公眾參與政策工具的趨勢。最后,九龍江流域水污染治理的政策工具選擇也表明,政策工具選擇是一個動態的過程,具有“刺激-應激-反饋”的行為表征,僵化干預與單一政策不能有效解決公共問題,需要基于公共問題所處的社會、政治、經濟等環境特點,進行多種政策工具的組合治理。

[參考文獻]

[1]陳慶云.公共政策分析[M].北京:北京大學出版社,2006:137.

[2]Berman P, McLaughlin M W.Implementing and sustaining innovations.Santa Monica, CA: Rand, 1978.

[3]施祖麟,畢亮亮.我國跨行政區河流域水污染治理管理機制的研究[J].中國人口 . 資源與環境,2007(3).

[4]李勝,陳曉春.跨行政區流域水污染治理的政策博弈及啟示[J].湖南大學學報,2010(1).

[5]吳錦瑞.重抓養殖業污染整治,促進龍巖市畜牧業持續發展[J].福建畜牧獸醫,2011(1).

[6]劉青.環境管制政策的實施效果評價[J].亞熱帶水土保持,2011(1).

[7]曾悅,洪華生,曹文志,陳能汪.九龍江流域規模化養殖環境風險評價[J].農村生態環境,2005(4).

[8]陳澤侗.從九龍江流域“限豬令”看環保政策的完善[J].中國財政,2010(24).

[9]王惠娜.自愿性環境政策工具與管制壓力的關系[J].經濟社會體制比較,2012(5).

[10]Encarna, and José Albiac. Assessment of nonpoint pollution instruments: The case of Spanish agriculture[J].International Journal of Water Resources Development,2012(1).

[11]Ding, etal. Neighborhood environment and physical activity among youth: a review[J].American journal of preventive medicine, 2011 (4).

Abstract: Water pollution governance of river basin has been an important issue in public management. Policy instrument selection (PIS) supplies a valuable perspective to analyze the inherent logic of pollution governance policy development. Based on mutual adaption model and take Jiulong River as a case, this article conceptualizes this logic into a three-stages model including stimulating, working and feeding-back which focuses on the mutual action of stakeholders in water pollution governance. This article analyses the stage of stimulating which stands for the initial PIS within certain institutional context that target different pollution reasons; the influences of policy instructions on stakeholders and policy issues which happen at the working stage, the revising and optimizing resulting from the feedback that leads to integrated use of policy instruments. PIS is dynamic. In order to solve the wicked policy problem, a range of policy instruments based on the context is preferred than the one-fit-for-all solution.

Keywords: Water Pollution Governance; Policy Instrument; Selection, Verification, Jiulong River

(收稿日期:2017-04-2 責任編輯:垠 喜)