基于學者網平臺的計算機公共基礎課混合教學模式研究

湯志康+李春英

摘 要:針對非計算機專業大學生計算機公共基礎課程的教學過程中,出現城鄉學生起點不一、教學方式籠統等問題,提出利用學者網課程平臺融合線下課堂教學和線上的資源分享、知識交互的混合式教學模式。通過構建翻轉課堂充分發揮學生線上學習的主體認知和線下課堂教師的指導、監督及評價作用,進而建構深度學習過程,在分析學生背景知識的基礎上重構知識模塊,通過遷移、創造及效果評價循環遞進的方式使學生達到對問題的深度理解。

關鍵詞:混合式學習;學者網;深度學習;翻轉課堂

文章編號:1672-5913(2017)07-0096-05

中圖分類號:G642

0 引 言

計算機公共基礎課程經過多年的教學研究發展,實現了從最初單純的計算機文化傳授到計算機知識應用的轉變,如今教師的授課方式普遍采用多媒體加實驗的教學模式,學生測評也轉變為題庫抽取的考核模式。隨著國家信息化程度的提高,目前高等院校的非計算機專業的公共基礎課程有如下特點:①授課對象的計算機知識不再是簡單的從零開始。大部分城市地區的高中已經開設信息應用課程,而部分大學的計算機公共基礎的教學發展相對緩慢,因此,很多學生會錯誤地認為大學計算機公共基礎教學就是高中信息應用課程的簡單重復,導致不愿學習。②城鄉學生基礎的差異度不斷擴大。由于經濟水平、教育環境的影響,來自偏遠的農村學生計算機基礎薄弱,因此在教學中如何合理地平衡城鄉之間的差異度是教學過程中亟待解決的問題之一。③教學方式相對單一,有些高校雖然借助多媒體教學方式,不過并沒有改變“以教師為中心”的傳統教學方式。計算機公共基礎課程開設的初衷是提高學生的應用能力,然而專業設置的差別導致籠統的教學內容并不能實現點對點的精準應用,例如學習機械專業的學生重點需要掌握CAD制圖、中文專業則傾向于掌握Office、美術專業需要掌握3DMAX設計軟件等,但大部分高校在設置計算機公共基礎課程的教學大綱時, 并沒有綜合分析不同專業的需求,從而進行差別化對待。

計算機公共基礎作為大學生的必修課程,學習效果的好壞一定程度上決定了學生在以后的工作、生活中計算思維水平的高低,對學生未來計算思維能力的培養也有重要的意義,并不是僅僅應付計算機等級考試。因此采用適宜的教學模式提高計算機公共基礎教學的效果顯得尤為重要。本文借助于學者網(www.scholat.com)教學平臺,通過融合創新,以知識交互、資源分享等技術為手段,并引入翻轉課堂、深度學習理論,構建可交互的混合式教學模式。

1 相關研究

所謂混合式學習[1],就是要把傳統學習方式的優勢和網絡化學習的優勢結合起來,既要發揮教師引導、啟發、監控教學過程的主導作用,又要充分體現學生作為學習主體的主動性、積極性與創造性。Allan (2007)認為混合式學習囊括各種不同的“混合”元素,包括學習時間、學習地點、信息技術手段、學習環境、教學法、學習目標以及學習者類型的混合。呂靜靜[2]基于SPOC的啟示,探討了開放式大學混合式教學在網狀聯盟構建、教師角色轉變、翻轉課堂應用、大數據分析上具備的新內涵。竇燕[3]提出基于Moodle 平臺的混合式教學,應用建構主義原理在Moodle 平臺上設計相應的學習活動,從而培養學生的綜合能力,提升數據結構的教學效果。劉端陽[4]提出綜合PBL 和LBL 的混合式教學方法,在數據結構的教學中取得很好的實踐效果。

我們將混合式教學定義為“互聯網+學習”,利用互聯網來放大傳統課堂,借助互聯網將傳統線下面授方式與線上教學平臺、實時與非實時和多種信息技術手段相結合的教學模式。隨著教育技術的發展,傳統面授式課堂正在逐步被混合式教學方式所取代,通過一些開放式課程平臺和智能終端設備,輔以教師的面授指導,從而取得最優的學習效果。

2 基于學者網的混合教學模式

我們提出依托學者網上的課程信息平臺,通過線下面授討論和線上平臺學習訓練相結合的翻轉課堂方式實現混合式教學,同時引入深度學習理念來提高學生學習的質量。

2.1 學者網

學者網是由廣東省服務計算工程技術研究開發中心研發的綜合性教學、科研協作平臺。該平臺具備學術信息管理、文獻檢索、學術網盤、站內通訊、在線交流、學者日歷以及課程平臺等功能。學者網適用于電腦、手機,目前課程平臺有近500個課程群,課程平臺界面如圖1所示。

2.2 混合式教學模式

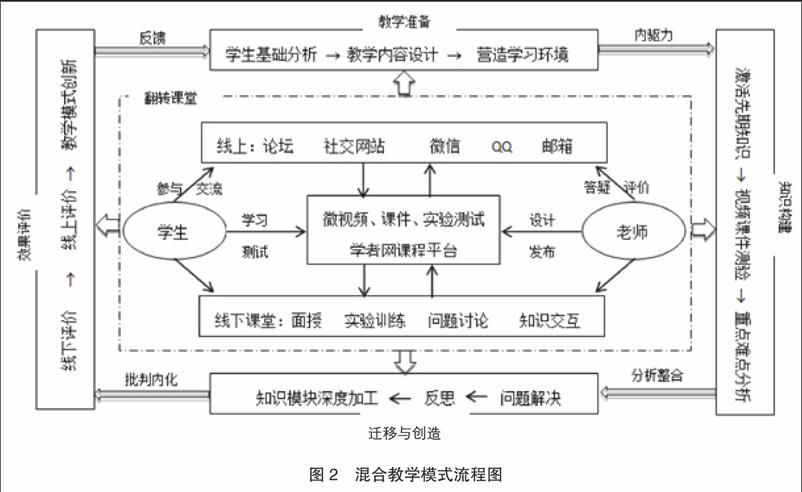

混合式教學模式是借助“互聯網+”,將傳統線下課堂的集中教學和線上課程平臺的碎片化學習方式相結合,充分利用多種信息技術手段進行實時與非實時交互分享的一種教學模式。主要環節分兩大部分:翻轉課堂和深度學習過程,具體流程如圖2所示。

2.2.1 翻轉課堂

借助于學者網課程平臺,將翻轉課堂的整個教學過程分線上自主學習與線下課堂兩個階段,具體流程如圖2中的虛線框內所示。

1)線上學習。

(1)教師發布教學資源。任課教師事先根據授課對象的專業差別設計教學資源,主要包含以微單元講解為主的PPT、微視頻,實驗測試等訓練資源,具體教學資源的分解參考文獻[5]。教師將教學資源上傳至學者網課程平臺,并布置學生的課前自主學習任務,同時以線上的論壇、社交網站、微信群等社交工具進行答疑。

(2)學生自主學習PPT、微視頻等新知識。學生按照教師的要求注冊、登錄學者網平臺并選課,瀏覽學習資源后,根據發布的實驗進行簡要訓練,并完成測試。

(3)在線交互,利用站內的互動交流平臺,師生、學生之間可相互答疑交流。測試結束以后,學生感覺理解不夠透徹的疑難問題,可以通過學者網站內論壇平臺發布。對于線上未能解決的問題,教師可整理后通過線下課堂進行面對面的解答。

2)線下課內教學。

(1)教師通過學者網課程平臺的課程記錄與統計分析功能,針對學生的線上學習情況進行歸類、整理,重點講解普遍性的疑難點,同時有針對性地布置重、難點訓練作業。

(2)課堂討論。以小組為單位進行任務驅動的項目訓練和難點問題的討論。在訓練過程中,為提高效率,對于個別學生的問題,可以通過學生之間共同討論的方式解決,即通過請教其他小組的同學來解決。對于普遍性問題,教師可以在班內統一講解。

(3)課堂評價。為充分發揮學生的主動學習能力,每個小組需要講解自己的解決方案,并由學生和教師共同評價,以便找出最滿意的解決方案。

2.2.2 深度學習

為提高學生的學習質量和深度,引入深度學習的理念,王永花等學者從不同角度探討了深度學習[6-7],認為深度學習體現為學生致力于運用多樣化的學習方式,如交流互動、資源整合、系統思考、情境學習等,以達到對知識的深層理解。

我們借助于朱蘭質量螺旋曲線,把深度學習全過程分成教學準備、知識構建、遷移與創造、效果評價4個遞進、循環的邏輯過程并串聯起來。一個循環之后學習的質量和深度就會提升到更高的層次。具體流程如圖2外圈所示。

(1)教學準備。教學準備主要包括學生基礎分析、教學內容設計、營造學習環境。學生基礎分析包括分析學生的專業背景、學習需求、興趣愛好、使用學者網平臺的熟練程度、學生考核機制等;教學內容設計是在學生基礎分析以后確定教學目標,制定教學計劃、教學大綱,設計教學資源及發布方式,根據不同的專業需求,制定不同的教學內容計劃;營造學習環境,教師需要強化對學者網課程平臺的功能應用、混合式教學模式的宣傳,同時塑造健康、美好、積極向上的學習環境,激發學生學習的主觀能動性。

(2)知識構建。在混合教學模式中的線上學習階段,教師需要針對授課對象進行知識構建,這一過程分兩個階段:一是學生課前線上自主學習各種教學資源,屬于課程知識的初步構建范疇。初步構建要體現知識深度學習的漸進過程,尤其注意新舊知識的連貫,比如平臺上的微視頻、PPT中可以先引入部分前期銜接知識的講解,再嵌入新問題與訓練項目;二是對于疑點難點,借助學者網平臺站內交流區,通過討論來激發學生的內驅力實現知識升級建構,培養學生的反思能力。在發布的資源中,可適當地增加當前相關領域的前沿問題,引導學生對新問題質疑,通過質疑培養學生的批判性思維。

(3)遷移與創造。課堂討論階段用以實現知識的遷移與創造。深度學習是一種有目的的基于問題解決和實踐的探究性學習[8]。教師通過重構知識模塊,輔以趣味性教學案例的線下課堂,幫助學生在學習過程中學會思考、體會,將理論知識轉化為應用技能;然后教師需要通過設置情境訓練,把理論知識遷移到現實問題中,經此過程后學生能夠利用課堂上的理論知識來解決實際問題,從而實現對新知識的內化吸收。隨著線下課堂情境訓練與分組討論的不斷進行,一段時間后學生能夠在類似的情境中融會貫通、舉一反三,解決復雜的實際問題,實現知識的重組性遷移和創造。

(4)效果評價。效果評價階段以線下課堂評價為主,線上評價為輔。效果評價可以促進學生對學習過程與學習結果的反思,培養學生的批判性思維,提升學生深度思考問題的能力[9]。教師根據學生的專業背景建立評價考核體系,利用多種方式,如分組討論、情境測驗、講課競賽等,塑造良好、愉快的課堂評價環境。在課堂教學中教師要主動引導學生,啟發學生對問題采用不同求解方法,避免對參考答案的盲目接受,培養學生的批判性思維,從而實現教學模式的創新。

3 實踐分析

筆者以省級、校級教研項目為依托,按照統計分析的方法,對4個班級的學生進行一個學期的研究分析,其中兩個班級的學生共80人為對照組,即采用傳統教學多媒體加實驗教學方式;另外兩個班級的學生共88人為試驗組,采用文中提出的混合式教學模式,并且要求學生必須注冊使用學者網課程平臺完成相關的訓練和測試。為驗證混合式教學模式對于當前計算機公共基礎課程教學所面臨問題的改善效果,分析結果主要包含3部分。

1)比較不同教學模式下的學生成績。

為了更好地反饋試驗效果,對試驗組和對照組的學生,分別計算他們的平均分和標準差。通過數據對比可以看出,采用混合式教學模式的兩個班級學生的平均分數明顯高于對照組學生,并且其標準差也小于對照組,說明個體成績的離散程度較小,具體數據結果見表1。具體到每個成績區間,我們通過計算每個成績分布區間的學生人數,對比試驗組和對照組的學生,為摒除學生人數多少的影響,對每個區間的學生人數計算其百分比。如圖3所示,通過計算發現,試驗組中中等以上成績的學生百分比要高于對照組,由此也印證了混合式教學模式的有效性。

2)分析采用混合式教學模式的城市和農村學生的成績差異。

為驗證混合式教學模式能否縮減計算機基礎起點不一的城鄉學生的差異度,我們對試驗組和對照組的學生按其背景進行劃分并計算其平均分,結果見圖4。

由圖4知,采用混合式教學模式能夠縮減由起點不一所造成的差異。進一步量化分析計算兩個組別的標準分數,試驗組是0.985,對照組是0.935,也說明采用混合教學模式后這種差異在減小。

3)學者網課程平臺訪問量與成績的關系。

通過學者網的統計數據發現,學生訪問平臺的次數與平均成績成正向關系,訪問次數越多平均成績相對更好,訪問量與學生平均成績之間的關系詳細數據見表2。通過資源訪問量排序發現,教師要求學生必做的內容訪問量較高,反之不做強制要求的資源訪問量明顯較低,據此推斷教學大綱中要求學生掌握的知識點一定要納入評價體系,從而能夠獲得較高的使用次數和較好的學習效果。

4 結 論

基于學者網的混合式教學模式充分融合了線下傳統課堂教學和線上網絡平臺教學的特點,線上平臺中提供的視頻、PPT、資料、討論區等,為學生搭建了良好的學習環境,學生可以利用碎片時間學習碎片化知識,即針對專業差別,學習自己感興趣的知識模塊,發揮網絡平臺中的主體作用。線下教學過程中,教師將碎片化知識重新系統化,通過穿針引線的方式讓學生更好地理解計算機公共基礎課程的重點和難點,充分發揮教師的主導作用。總而言之,既強調學生的認知主體地位,又發揮教師的指導作用。混合教學模式中,教師是知識建構的輔導者、督促者,學生不再是傳統教學模式下的“填鴨”對象。一學期的實踐教學表明,基于學者網的混合式教學模式,在計算機公共基礎課程中取得了較好的效果。

參考文獻:

[1] 何克抗. 從 Blended Learning 看教育技術理論的新發展[J]. 國家教育行政學院學報, 2005(9): 37-48.

[2] 呂靜靜. 開放大學混合式教學新內涵探究 [J].遠程教育雜志, 2015(3): 72-80.

[3] 竇燕, 李季輝, 李可. 基于Moodle的數據結構混合式教學模式探索[J]. 計算機教育, 2014(24): 73-76.

[4] 劉端陽, 劉志. 綜合PBL和LBL的混合式數據結構教學[J].計算機教育, 2015(4): 48-52.

[5] 李春英, 湯志康, 韓秋鳳.“MS Office高級應用”課程教學模式實踐[J]. 廣東技術師范學院學報(自然科學版),2015(5): 66-69.

[6] Smith T W, Colby S A.Teaching for deep learning[J]. The Clearing House, 2007, 80(5): 205-211.

[7] 王永花. 深度學習理論指導下的混合學習模式的實踐與研究[J].中國遠程教育, 2013(4): 73-82.

[8] 閻乃勝. 深度學習視野下的課堂情境[J]. 教育發展研究, 2013(12): 76-79.

[9] 張琪. 我國e-Learning環境深度學習研究述評[J]. 現代遠距離教育, 2014(5): 60-67.

(見習編輯:景貴英)