關于“集體運動密度”的斷想

趙立

摘 要:嘗試地提出了“集體運動密度問題”,以期提示教師應努力增強教學組織能力,提高教學班整體教學質量,并以此作為教學評價的要素之一。

關鍵詞:集體運動密度;體育教學;斷想

中圖分類號:G633.96 文獻標識碼:B 文章編號:1005-2410(2017)07-0019-01

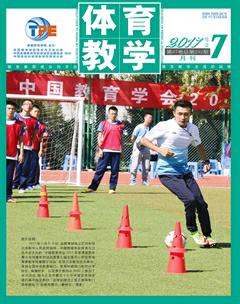

最近,連續看了一些中小學的體育課,我觀察到,在教學中,不少同學的運動密度明顯不足。回想起以前寫過的一篇小文,大概意思是對運動密度丟失原因的探討。我認為,當前,真應該對體育教學中的運動密度問題再深入探討一下。

學生體質下降是不爭的事實。雖然有教育管理、社會學和生活方式因素在作祟,但是,學生參與運動時間短、參與負荷低、參與項目不全面應該是學生體質全面下降的根本原因。可惜的是,我們多在次要因素上找原因,很少在體育教學中尋找重要的、可為的因素與方法。

因為參與運動時間短,我們必須增加運動密度;因為參與的運動負荷低,我們必須增加運動負荷的強度;因為參與的項目不全面,我們必須理智全面地增加課課練的內容。這些可能是一種歷史的回歸,是對傳統體育課中優秀的教學理念、經驗和技術的繼承。

當前,我認為,建立起“集體運動密度”的概念可能是提高教學水平,促進學生體質增強的重要嘗試。

在以往的教科書中,運動密度屬于教學密度中的一部分。對運動密度的測量,一般以教學班中一個同學為“代表”,并對此學生的抽樣作出了“規范科學”的規定。這是在假說他(她)的運動密度就是全班同學的運動密度。

現場觀察體育課,常常發現,被抽取的學生不能代表一個班的運動負荷。的確,在學習中,有比他運動密度高得多同學,也有比他的運動密度低得多的同學。這種差異,特別是最高與最低運動密度的現象,或這種教學現象,如何解釋?如何解決?或對于學生的學習有什么影響?在我們的教研中,很少有人探討,即便是探討,也是一般議論。其重要原因之一是沒有一個思考或交流的“通用而簡練”的概念。長期的不觀察,或觀察了不研究,或研究了不解決,使我們的體育課的教學質量,特別是與增強體質息息相關的運動密度一直處在低水平徘徊的狀態。

由此,我嘗試地提出了“集體運動密度問題”。其本意是提醒廣大教師,應努力增強教學組織能力,提高教學班整體教學質量,并以此作為教學評價的要素之一。

對此概念的解釋是:運動密度分為個體運動密度和集體運動密度。個體運動密度是指一個學生在體育課學習中的運動狀態占教學總時間的比例。一般而言,這種運動狀態占教學總時間的比例比較高,我們多認為它相對合理。

“集體運動密度”是指全班同學在體育課學習中的運動狀態及平均運動密度占教學總時間的比例。對于“集體運動密度”的評價可以考慮這么幾個要素,其一,集體學習中的平均運動密度;其二,集體學習中最高運動密度的群(個)體和最低運動密度的群(個)體之間的離差。好的體育教學課,這種離差一定比較小,平均運動密度一定比較高。

由此,可以認為,提出“集體運動密度”的概念,不僅是關注全班同學鍛煉的效果問題,更是關注教師的教學組織能力,把控教學全局,使全班同學都能夠動起來的問題。“集體運動密度”問題解決得好,體育教學中學生的運動密度丟失就會少。

有人會問,這可測量嗎?測量出來后如何進行統計?可以。在現代信息化教學設備突飛猛進的當代,在統計學豐富的統計技術中,這一定是一個可以解決的問題,而且并不復雜。

前一時期,我參加了北京市朝陽區北京中學特級教師孫建國老師的研討會,很受啟發。一般認為,立定跳遠的考核課費時、費事,運動密度很難提高。孫建國老師在考核前,在地面上畫好幾條線(學生多可以多畫),有優秀線,有良好線,有及格線。他要求同學根據自己的能力選擇考核線,然后分組進行自我考核,上報成績。考核中有一個特殊要求,老師會在同學們自我考核后有一個抽查,如果抽查中發現“謊報軍情”時,教師會對該組或該班同學進行集體性“懲罰”。這樣,全班同學的立定跳遠考核在10分鐘內就完成了。考核完成后,體育課教學還可以繼續。這樣的課中,可以看到同學們“急急忙忙”參與考核,認認真真參與考核,看似一群“螞蟻”“亂亂哄哄”,實為科學有序,教師對課堂控制力很高,“集體運動密度”很好。

(首都體育學院 100088)endprint