內蒙古人口年齡結構變化對經濟發展的影響

李文杰

摘 要:人口問題是影響社會經濟可持續發展的首要因素。人口年齡結構對一個區域的經濟發展有著相當重要的作用。了解人口年齡結構變動的規律及趨勢,在編制經濟與社會發展規劃,制訂人口政策和社會經濟政策等方面,有著重要的意義。本文基于2000 年中國第五次人口普查資料、2010 年中國第六次人口普查資料及2015年抽樣調查數據分析內蒙古人口年齡結構變動的趨勢與經濟社會發展的影響,并提出政策建議。

關鍵詞:老齡化 就業 經濟發展

人口規模和結構對于經濟社會的發展具有深遠而長期的影響。目前我區人口規模已得到有效的控制,人口發展進入低速穩定增長階段。人口結構失衡是影響我區經濟社會可持續發展的瓶頸。人口結構可以從各種角度來考察,如職業、教育、城鄉、民族結構等,但最根本的是年齡性別結構。近年來出現的“少子化”“老齡化”和性別失衡等問題都是年齡性別失衡的具體體現,并將隨著時間推移對經濟社會的發展起到越來越顯著的影響。

一、內蒙古自治區人口與就業現狀

(一)人口現狀

1.人口自然增長速度略有波動,總體趨勢下降

2015年全區總人口為2511萬人,比2000年增加了138.6萬人,但增長速度逐年減緩,人口自然增長率由2000年的6.1‰下降到2015年的2.4‰,人口總量的增長已得到有效的控制。

進入新世紀以來,隨著我區經濟進入快速增長階段,流動人口數量也逐步由凈遷出轉為凈遷入,2002年自治區經濟進入高速增長階段時,人口流動為凈遷出狀態,凈遷出62萬人;隨著我區經濟高速增長,人口機械增長率到2008年時達到峰值,為2.1‰,凈遷入51.33萬人;2008年以后,受全球金融危機的影響,我區經濟增長速度逐步趨緩,開始進入中高速增長階段,人口機械增長率逐年下降,到2015年降為0.1‰。

2.呼包鄂地區人口快速增長,東部盟市則有所下降

從人口的地區分布來看,2015年人口占全區總人口較高比例的盟市分別為赤峰、通遼、呼和浩特、包頭和呼倫貝爾,五市合計人口占全區總人口的63.07%。從各盟市人口的變化情況看,2000年至2015年,鄂爾多斯、呼和浩特、包頭、烏海和阿拉善盟常住人口增加較多,而赤峰、呼倫貝爾、烏蘭察布、巴彥淖爾和興安盟常住人口則有不同程度的減少,其中赤峰、烏蘭察布和呼倫貝爾十五年間常住人口分別減少了21.85萬人、21.5萬人和21萬人。

3.老齡化和少子化并存,年齡結構“頭重腳輕”

2015年全區人口年齡構成中,0—14歲人口占總人口的13.03%,15—64歲人口占總人口的77.37%,65歲以上人口占總人口的9.56%,少年兒童和老年人人口占比均低于全國平均水平,而勞動人口占比則高于全國4.36個百分點,表明我區勞動力資源較為豐富,但就業壓力也隨之加大。

從2000年至2015年全區人口年齡結構變化情況看,雖然勞動年齡人口略有上升,但少年組人口下降較快,從2000年的21.33%下降到2015年的13.03%,十五年間下降了8.26個百分點,將會為未來勞動力資源儲備造成直接影響,但同時也為我區優化教育資源提供了較為寬松的空間。另一方面,老年組人口占比雖然始終低于全國平均水平,但老年組人口占比增長較快,十五年間上升了3.51個百分點,比全國平均水平快了0.14個百分點。人口老齡化速度開始加快,人口年齡結構步入老齡化門檻。

4.就業結構趨向合理,一產從業人員轉移壓力較大

2015年全區三次產業就業人員占比為39.1:17.1:43.8,其中第一產業從業人員占比仍較高,高于全國平均水平10.8個百分點,農牧業仍需提高勞動生產率,加快農牧業產業化進程;第二產業從業人員占比較低,一方面說明我區仍處于工業化加快發展階段,同時也與我區采掘業比重較大,制造業不發達有關;第三產業從業人員占比43.8%,略高于全國平均水平,第三產業就業較為充分,也說明我區傳統服務業比重偏大。

從2000年至2015年三次產業從業人員變化情況看,第一產業從業人員占比下降13.1個百分點,第三產業從業人員占比上升了13.1個百分點,第二產業從業人員占比持平,表明第二產業吸納勞動力的能力較低。

分盟市看,2015年大多數盟市第一產業從業人員占比下降較快,第三產業從業人員占比有不同程度的上升,唯一例外的是烏蘭察布市第一產業從業人員占比比2000年上升了3.51個百分點,而第三產業從業人員則下降了2.64個百分點。這與烏蘭察布市經濟發展農牧業現代化程度較低、第三產業發育不足直接相關。

5.人口文化素質穩步提高,高素質人口增勢較緩

2015年全區6歲以上人口未上過學、小學、初中、高中和大專以上人口分別占總人口的5.85%、24.22%、37.53%、16.27%和16.14%,其中初中教育程度人口占比最高,但高等教育程度人口占比比2000年增長較快,比全國平均水平高2.81個百分點,表明我區義務教育健康發展及人口受教育程度迅速提高。

二、我區人口年齡變動趨勢及對經濟社會發展的影響

(一)人口年齡金字塔呈紡錘型,屬于成年型的人口金字塔

反映人口年齡性別結構最生動直觀的方式就是“人口金字塔”,以年齡為縱軸,以人口數為橫軸,左男右女繪制圖形,人口金字塔可以形象直觀地反映人口年齡狀況的特征、類型和未來發展趨勢以及過去各時期出生、死亡和遷移對人口構成的影響。人口金字塔可分為三種類型:年輕型、成年型和年老型。它們的形狀各不相同。年輕型:塔頂尖、塔底寬。成年型:塔頂、塔底寬度基本一致,在塔尖處才逐漸收縮。年老型:塔頂寬,塔底窄。

從圖1可以看出,塔形下端少兒人口和塔尖老年人口呈明顯縮減趨勢,塔腰成年人口則向外擴張,呈典型的紡錘型,塔頂、塔底寬度基本一致,在塔尖處才逐漸收縮,屬于成年型的人口金字塔。四十歲左右的人口形成一個波峰,這是1963—1974年建國后持續時間長、出生率高的第二個生育高峰期所出生的人口,這一波峰人口所形成的勞動力對我區經濟高速增長起到了重要的支撐作用,而隨著時間的推移,到2030年,這一年齡段人口相繼步入老年,同樣會對我區經濟社會的發展產生深遠的影響。endprint

(二)主要勞動力資源逐年遞減,對產業發展和社會消費產生深刻影響

2013年,內蒙古常住人口中15—64歲勞動年齡人口比重為77.72%,比2000年提高4.46個百分點,勞動年齡人口的增長速度超過人口總量的增長速度,勞動力資源較為豐富,仍將助推經濟健康穩定發展。但當前經濟進入新常態,經濟轉為中高速增長也一定程度上增加了就業壓力。

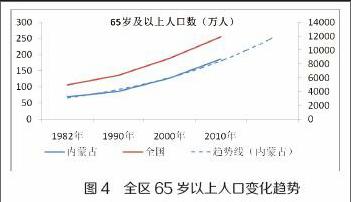

從長遠來看,勞動力資源將呈逐年遞減的態勢。18—45歲年齡段人口是全社會勞動力資源的中堅力量,同時也是拉動消費的主要群體。從圖2可以看出,全區18—45歲人口從2000年逐年上升,到2008年達到1266.95萬人的峰值,這也和我區經濟高速發展期相重疊。2009年這一主要勞動力人口總量逐年下滑,到2020年下降到994萬人,比2008年峰值減少了1/5。

主要年齡段勞動力的逐年減少,將會推動勞動力成本上升,我區正處于工業化的關鍵時期,勞動力成本的上升將影響我區工業化進程,但同時也倒逼我區加快產業轉型升級,提高資源利用效率,提高產品附加價值,提高核心競爭力。

(三)鄉鎮轉移人口逐年減少,城市化步伐將逐漸放慢

2013年我區常住人口城鎮化率為58.71%,比全國平均水平高近5個百分點,大量農村牧區剩余勞動力為提高我區城市化水平提供了人力資源保障,也為我區經濟和各項社會事業的發展作出了巨大貢獻,同時,農村牧區勞動力轉移也切實增加了農牧民收入,提高了農牧民的生活水平和文明程度,確保了社會和諧穩定。

鄉鎮16—45歲人口是推動我區城市化的主要力量,除一部分人通過高考、參軍、征地轉為城市戶口外,大部分人是進城務工,為我區建筑業、制造業和服務業的發展提供了豐富的人力資源。從圖3中可以看到,2000—2008年我區鄉鎮16—45歲人口總量始終保持在875—885萬左右,從2008年開始逐年減少,到2020年,減少到2008年的78%。雖然當前我區大力推進農牧業現代化,在一定時期內,第一產業向二、三產業轉移的人口會保持增長,但大的趨勢不可逆轉,鄉鎮16—45歲人口的減少會使我區城市化的步伐放慢,同時低端勞動力的短缺將極大地打擊依賴簡單勞動力的行業,包括簡單制造業和快遞、鮮花、餐飲、零售、電商等所有依賴勞動力絕對數量的服務業。

(四)老齡化加速,養老服務需求劇增

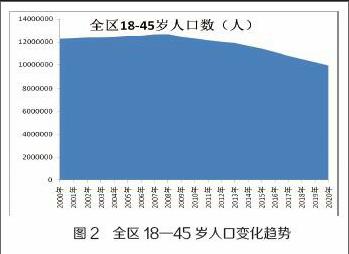

2002年我區65歲以上人口占總人口比重即達到了國際公認的7%的標準,進入老齡化,此后老年人口比重逐年增長,到2013年,我區65歲以上人口比重達到8.55%,2030年左右,60—70年代初人口生育高峰期出生的人口進入老年,我區老齡化將達到頂峰,且至少持續10年。

老齡社會加劇帶來的突出問題,一是會對社會總需求產生壓制,這是由于老年人的消費能力、邊際消費傾向和消費習慣的特殊性所致;二是居民儲蓄率降低影響社會資本的積累;三是勞動人口養老負擔加劇,社會保障成本大幅升高。

解決老年化問題的根本出路在于加快完善社會保障制度和養老服務支持體系。與此同時,要主動進行經濟發展方式的轉變,促進產業升級換代,提高勞動生產率,以應對勞動力的減少。

三、對策建議

(一)完善促進人口長期均衡發展的政策和調控機制

在穩定低生育水平的基礎上,開展完善生育政策的前瞻性研究,適時修訂《內蒙古自治區人口與計劃生育條例》,制定和完善配套的規范性文件,創新穩定低生育水平、統籌解決人口問題的工作思路和方法,逐步解決影響和制約人口和經濟社會協調發展的突出問題。

加快人口發展監測高速評估體系建設,研究制定涵蓋人口數量、素質、結構、分布等綜合指標體系,監測人口發展動態,為人口宏觀調控提供信息和技術支撐。以人口發展規劃為載體,健全人口發展規劃與其它規劃銜接協調機制,統籌協調政府公共政策、公共資源,更加注重以經濟手段引導和調節生育、遷移流動等行為,充分發揮人口發展規劃在人口宏觀調控中的基礎性導向作用。

(二)推進以人為核心的城鎮化

城鎮化建設應以“人”字當先,注重城鎮質量提升,走可持續發展之路。城鎮化規劃要以人為本,突出人的主體地位,真正實現人的城鎮化,而不僅僅是圈地造城,盲目擴張。應使所有在城鎮的常住人口,無論是戶籍人口還是外來人口都享受到真正平等的基本保障和權益。這樣城鎮化對經濟社會的強大推動力才能真正實現。一是堅定不移地推動城鎮化戰略,促進城市群的發展,充分發揮呼包鄂在內蒙古經濟社會發展中的核心增長極的作用,進一步挖掘潛力,提升呼包鄂一體化發展水平,帶動周邊盟市并進而促進全區的城鎮化發展。二是科學規劃,合理布局,做到五個結合,即城鎮化與現代交通網絡、產業園區、資源集散中心、房地產業發展和保障房建設、新農村建設相結合。三是加快配套改革,通過加快戶籍制度配套改革,實現就業方式、居住環境、社會保障等一系列由鄉到城的重要轉變。四是重視生態文明。在發展城鎮的同時提升城鎮資源承載力,注重民生,走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路。

(三)著力解決農村牧區“空心化”問題

首先是加大力度培育農村牧區新型經營主體,通過政策扶持和資金引導,把農牧民尤其是青年農牧民培育成為新型職業農牧民,使其收入多于或至少等于外出打工。其次是要加大力度推廣現代農業技術,鼓勵規模化農業生產,同時拓展農牧民增收渠道,發展休閑觀光農牧業和生態旅游農牧業。再次是要健全農牧業社會化服務體系,加大投入改善水利、交通、信息網絡等公共基礎設施,為農牧戶的農牧業生產和生活提供便利。最后要保護和發展農村牧區傳統文化,積極開展多種形式的群眾喜聞樂見、寓教于樂的文化活動,創新農村文化生活的載體和手段,引導文化工作者深入鄉村,滿足農民群眾多層次、多方面的精神文化需求。

(四)全面提升國民素質

以本土培養為切入點,全面提高人口受教育年限,結合區域產業發展,科學合理地設置高校課程。大力發展私立學校和民辦學校,加強在職人員尤其是農村轉移人口職業技能教育和成人繼續教育,提高職業技能和文化素質。實行“工學結合”培養模式,按照企業的需求開展個性化技能培訓,突出應用能力培養,推行教學要求與崗位需求相結合、學校教學與企業實習相結合等成人高等教育模式。切實加強對農民的文化和科技培訓,提高農村勞動力的就業能力。采用多種手段鼓勵、吸引外來技術和管理人才來我區定居,出臺優惠政策吸引外地上學的本土人才回區創業和就業。endprint