基于口譯筆記法的自主聽力學習模式

孔麗霞

摘 要:聽力是眾多英語學習者的軟肋,同時也是英語教學中的瓶頸。為了突破這一難題,聽力研究者進行了大量的課堂教學實驗,他們發現單靠課堂教學并不能有效提高聽力水平,在課后進行大量的自主聽力練習也是必不可少的。以口譯筆記法為切入點,融合“自上而下”和“自下而上”的聽力加工策略,平衡“輸入”與“輸出”,構建了一個六步自主聽力學習模式,以期為聽力教師及自主聽力學習者提供有益的借鑒。

關鍵詞:自主學習;口譯筆記法;自主聽力學習模式

聽力作為語言學習的前奏曲,猶如開局之棋,其重要性可見一斑。但同時它又是眾多英語學習者的一大軟肋,是實現正常交際的主要障礙。長期以來,探索有效的聽力訓練模式是外語教學界不懈努力的方向,而自主聽力訓練便受到學者們普遍的關注。作為一個自主聽力學習者和研究者,筆者以口譯筆記法為突破口,構建了一個自主聽力學習模式,以期對聽力教師及學習者提供有益的參考。

一、自主聽力

近年來,自主學習被廣泛地運用于語言教學領域,對于聽力自主訓練的研究也在日益增加。而它們大都是基于多媒體網絡系統,事先存儲大量的聽力資源,以供學習者定期地進行自主聽力練習,此間管理員與教師充當了一個輔助者的角色。

但是西北的許多大中專院校,無法為學生提供自主的多媒體學習環境,那么學生又該如何進行自主聽力訓練呢?在本文中,自主聽力訓練就是指一種純粹的自主練習,它要求學習者完全獨立地選擇聽力材料,設計學習程序,監控自己的學習過程。

二、口譯筆記法

筆記法是口譯當中的必備技能之一,特別是當我們聽到很長的一個段落,短時記憶不夠用時,必須用筆記輔助大腦記憶。它就是指在有限的時間內,運用概念、命題、名稱、數字、組織機構和邏輯關系等記錄源語信息的方法。

三、基于口譯筆記法的自主聽力學習模式

1.理論依據

劍橋大學的聽力教學研究者John Field博士認為,聽力理解的過程實際上就是一種“意義補缺”的過程,即充分運用信息中的已知去推測、彌補未知,使信息由缺失到完整。這里的“已知”既包括聽到的信息,也包括聽者實際生活中的經驗與知識。其聽力理解過程可以用下圖表示,這是一個多次循環、不斷補充、反復加深的完善過程。(王玲,2006)

2.學習步驟

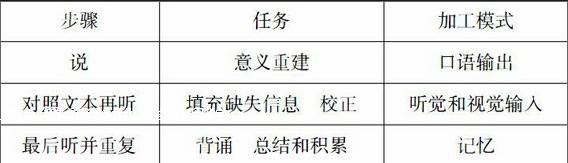

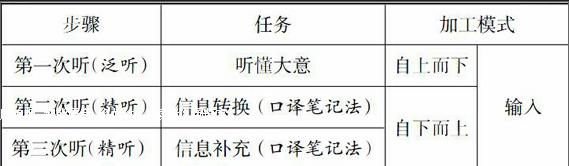

這一過程共分六步,如上圖所示。首先,學習者在第一次聽材料時(泛聽),運用“自上而下”①的加工模式,力求聽懂大意。在第二和第三次聽時(精聽),運用口譯筆記法的相關知識記錄重點信息,這兩個階段均屬于“自下而上”②的加工模式和“輸入”過程。

接下來,筆者想重點強調第四步——以口語輸出為主要形式的意義重建。它需要聽者充分利用已知信息去推測未知的信息,并將其表達出來以完成信息的整合。它是聽力訓練中不可或缺的一部分,使得輸入與輸出達到一定程度的平衡。

最后兩個階段也是至關重要的。聽者對照文字材料再聽,以校正和補充缺失的信息,最后再次利用記憶加以強化,并總結和積累重要的知識點。總之,這一聽力模式融合了“自上而下”和“自下而上”聽力加工策略,平衡了“輸入”與“輸出”,以求達到聽力訓練的最佳效果。

四、結論

學習者獲取知識通常通過兩種途徑,即課堂教學和課后的自主學習,只有將兩者結合起來才能達到最佳的學習效果。本文僅僅構建了一個自主聽力學習框架,它還需要學習者不斷地實踐和改進,只有在日常訓練中探索出適合自己的學習模式,聽力水平才會更上一層樓。

注釋:

①“自上而下”加工模式,即人們利用先前已有的知識來分析處理所接收的信息(如單詞、句子等)。語言信息處理主要靠內部信息源,來自先前的知識和整體的預想。

②“自下而上”加工模式,首先是從語音的識別出發,然后依次進入單詞、句子和篇章的層面。

參考文獻:

[1]Flowerdew,J.& Miller,L. Second Language Listening: Theory and Practice[M]. New York:Cambridge University Press, 2005.

[2]王玲.一種外語聽力教學新模式[J].學術.理論,2006(9).

[3]徐麗麗.計算機及網絡輔助英語自主聽力學習[J].大學英語(學術版),2008(9).

編輯 高 瓊endprint