由“聚”到“散”,提升核心運算能力

【摘要】《義務教育數學課程標準(2011年版)》中將“運算能力”作為十大核心概念之一,強調理解運算的算理,并尋求合理簡潔的運算途徑解決問題。對于運算律和運算性質的總復習教學,需要通過對運算律、性質的“聚合”及在解決問題中“發散”運用,深入挖掘運算律、運算性質的本質特征及其相通之處,提升學生的核心運算能力。

【關鍵詞】小學數學;聚合;發散;運算能力

【中圖分類號】G623.5 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2017)49-0041-04

【作者簡介】董良,蘇州大學實驗學校(蘇州,215133)教師,高級教師,蘇州市雙十佳青年教師,蘇州市小學數學兼職教研員。

運算能力是《義務教育數學課程標準(2011年版)》在修訂過后增加的十個核心概念之一,也是作為三種基本數學能力之一(還包括空間想象能力和邏輯思維能力——林崇德語),對數學學習來說起到了基石性的作用。沒有運算能力的支撐,不可能學好數學。《義務教育數學課程標準(2011年版)》也指出:“培養運算能力有助于學生理解運算的算理,尋求合理簡潔的運算途徑解決問題。”運算能力是運算技能與數學思維的結合,主要指能夠根據概念、公式、法則、定理等對題目進行正確的運算,及在理解運算算理的基礎上,能夠借助數學思想方法,尋求合理的運算途徑,并可以靈活地解決問題。

作為畢業階段的計算總復習教學,如何在學生已有的六年計算技能的基礎上,進一步做到理解運算的算理,正確地進行運算,同時在運算的過程中更加合理地運算、簡潔地運算,筆者試以六年級下冊“運算律和運算性質總復習”的教學片段為例,對復習課培養核心運算能力進行探討。

一、聚——溝通聯系,凸現運算律本質特征

這里的“聚”是將小學階段所學過的各個運算定理和性質整合在一起,經過抽象整理,進行系統梳理,讓學生能夠深入地挖掘出運算定律、運算性質的本質特征及其相通之處,為接下來合理、靈活地通過運算解決問題找到充分的理論根據。

請看下面的教學片段:

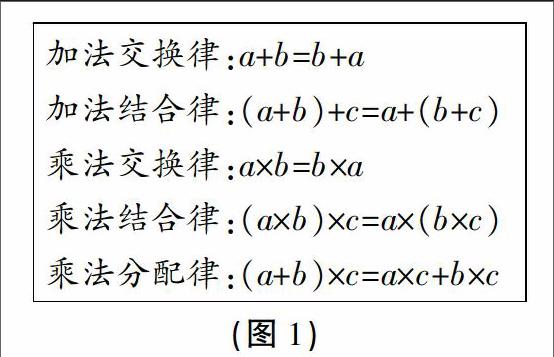

師:我們都學過了哪些運算定律,你能用字母表示出來嗎?

學生回答,教師根據學生的回答相機用磁性卡片貼出。

師:看著這些字母表達式,你能試著說說它們分別表示什么意思嗎?

先同桌討論,再全班交流。

師:如果請你給它們分類,你準備怎樣分?小組內討論。

生:分成加法和乘法兩大類。

師(根據學生的回答調整卡片的位置):說說你的依據。

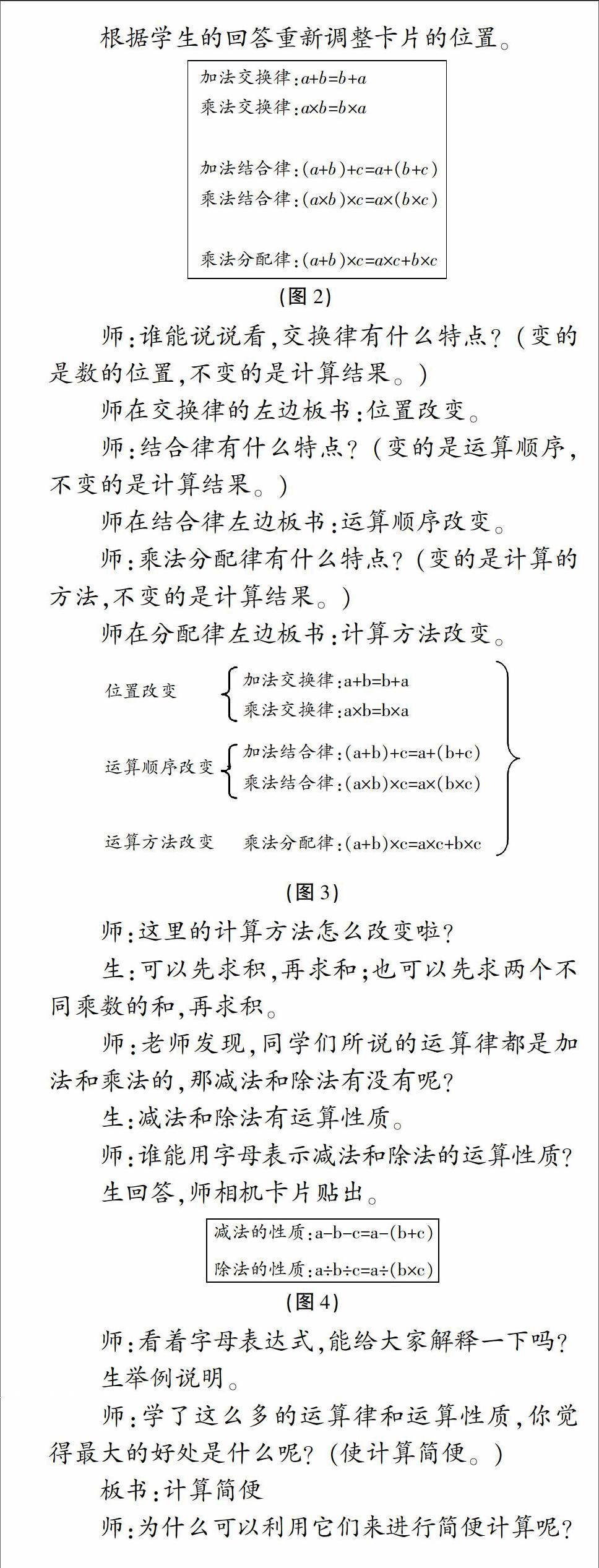

生:分成三類,交換律、結合律和分配律。

根據學生的回答重新調整卡片的位置。

師:誰能說說看,交換律有什么特點?(變的是數的位置,不變的是計算結果。)

師在交換律的左邊板書:位置改變。

師:結合律有什么特點?(變的是運算順序,不變的是計算結果。)

師在結合律左邊板書:運算順序改變。

師:乘法分配律有什么特點?(變的是計算的方法,不變的是計算結果。)

師在分配律左邊板書:計算方法改變。

師:這里的計算方法怎么改變啦?

生:可以先求積,再求和;也可以先求兩個不同乘數的和,再求積。

師:老師發現,同學們所說的運算律都是加法和乘法的,那減法和除法有沒有呢?

生:減法和除法有運算性質。

師:誰能用字母表示減法和除法的運算性質?

生回答,師相機卡片貼出。

師:看著字母表達式,能給大家解釋一下嗎?

生舉例說明。

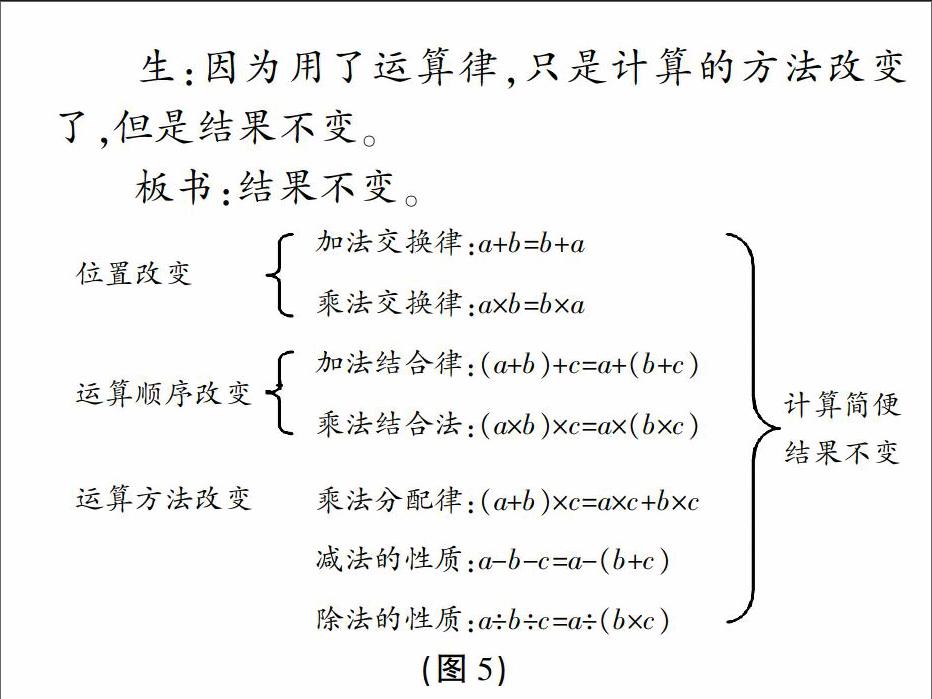

師:學了這么多的運算律和運算性質,你覺得最大的好處是什么呢?(使計算簡便。)

板書:計算簡便

師:為什么可以利用它們來進行簡便計算呢?

生:因為用了運算律,只是計算的方法改變了,但是結果不變。

板書:結果不變。

針對六年級的學生已經具備了一定的歸納整理能力這一特點,教師并沒有簡單地羅列各個知識點,而是引導學生通過觀察、思考、交流,找出各部分內容之間的關系或蘊藏的規律,建立良好的認知結構。教師先讓學生回憶學習過的運算定律,接著讓學生試著將學過的運算定律進行分類,并說出這樣分類的依據,尋找各自的特點,從而溝通各運算定律之間的聯系,并由“加法、乘法”引申到“減法、除法”,接著回顧整理運算性質,最后通過討論、交流,學生總結得出結論:學習了運算定律和運算性質,可以在計算結果不變的情況下,使計算變得簡便。從而將各個知識點連接起來,形成一個系統的,有聯系的,有結構的知識網絡。在這個過程中,教師給了學生足夠的時間、空間,讓學生創造性地完成知識結構與認知結構的構建。

二、散——拓展應用,提升核心運算能力

曹才翰先生在《中國中學教學百科全書(數學卷)》中指出,運算能力并非一種單一的數學能力,它是運算技能與邏輯思維能力的一種獨特結合。學生運算能力的發展主要通過數學解題活動來實現。學生的運算能力主要表現為能正確、迅速的感知題目形式,確定題目類型,根據題目類型選擇解題模式、解題方法,然后多方向地尋求解題方法,擺脫思維定式,力求解法簡潔合理,并對題目類型、解題模式方法進行反思總結概括等。

經過前面的抽象整理,接下來則需要從練習設計中放大核心知識,才能體現知識的連貫性,經歷抽象整理、拓展應用的過程,體現了復習課中對已學知識的“聚合”和在應用知識中“發散”的功能與特征。

接著看下面的練習教學片段:

第一關:仔細審題,怎樣簡便就怎樣算。

師:我們在做題之前,一定要先看清題目的要求,誰來讀一下這里的題目要求,要讀得有水平!endprint

師:你是怎么理解這個要求的?

生:就是要靈活選擇合適的方法來計算。

師:那好,我們就按照這樣的要求再來練幾題。(出示課件)

×100 125×8.8

×+× (+)×

生在作業紙上完成,集體反饋。

課件出示:×100=

師:這樣做的舉手?(少數學生舉手,大多數學生對比屏幕后恍然大悟。)

出示:×100=×(99+1)=×99+=7+=7

師:是這樣做的舉手?(大部分學生無奈地舉手) 師:覺得哪種方法更簡便?

生:第一種。

課件出示:

師:有不同的做法嗎?

學生答,課件出示:

師:有什么想說的嗎?

生:125×8.8既可以用分配律,也可用結合律。

課件出示:

師:比較一下這一題的兩種方法,發現什么?

生:既可以用分配律,也可以直接約分,先算乘法,再算加法。

師:發現什么了?

生:用了乘法分配律,反而不簡便了。

師:現在讓我們再觀察一下這4道題,有什么感想,想和大家交流?

生:我理解了什么是“怎樣簡便就怎樣算”,我覺得做題的時候一定要根據實際情況選擇合適的方法,有的時候不運用運算律,反而會更簡便。

第二關:自己來編題,在括號里填數,運用運算律和運算性質讓計算簡便。

125×15×( ) ×+×

師:先獨立思考,再在小組里交流。

生:第1題可以填8,16,32,……

生:第2題我填的是×,這樣就可以用乘法分配律,等于×(+)。

生:我覺得還可以填×,運用乘法分配律,等于(+)×。

解決問題時運算方法合理、簡潔是運算能力較高的要求。但事實上,許多學生在運用運算律和運算性質時,往往流于僵化,主要體現在三點:(1)運用運算定律和運算性質計算時思維定式嚴重,常囿于一種思路和方法,不愿意思考是否可以運用多種運算定律或性質進行計算。(2)面對“能簡便計算的要簡便計算”時,學生能意識到要運用運算定律進行簡便計算,面對其他情況下則無此意識。(3)對于“怎樣簡便就怎樣算”,理解成了一定要運用各種運算定律和運算性質進行計算,不會靈活地選擇計算方法。教師在這里的處理是獨具匠心的,各種“陷阱”,學生屢屢中招,才能在計算、交流、辨析中提升對“怎樣簡便就怎樣計算”的理解。不僅如此,教師還關注后續學習,拓展思維深度。讓學生根據運算律和運算性質改編或自編習題。這樣先“聚合”再“發散”的處理,體現了復習課中特別是畢業班復習教學的基本要求與策略,讓學生的學習真實發生,真正提升了核心素養的運算能力。

當然,運算能力的培養與發展是一個長期的過程,應伴隨數學知識的積累而淡化。運算能力的培養與發展不僅包括運算技能的逐步提高,還應包括思維素質的提升和發展,真正把“運算能力”作為數學核心素養,就要從純粹計算的外表進入到學生思維的核心,從教師的說教牽引向學生自我醒悟的核心,從能算、會算發展到合理的算、簡潔的算的核心。這是運算教學的至高追求。

【參考文獻】

[1]湯衛紅.基于核心素養的運算能力及其培養[J].福建教育,2016(Z5):96-99.

[2]陳文梅.數學核心素養之運算能力的培養[J].小學數學教育,2016(Z3):41-46.endprint