糖尿病藥物的作用機制及主要不良反應探討

李冬海

[摘要] 目的 分析糖尿病藥物的作用機制,同時結合作用機制對藥物使用中的主要不良反應現象進行探討。 方法 結合2015年12月—2017年5月國內公布的1 500例在服用糖尿病藥物出現不良反應現象的患者資料進行相應的統計分析。 結果 1 500例出現不良反應現象的患者中,男女比例基本平衡,其中60歲以上的患者資料960例,占總病例數的64%;而出現不良反應的病例中有730例存在不良用藥現象,而占總例數的48.67%,770例存在聯合用藥現象;對出現不良反應的類型進行分類中發現,有820例主要為低血糖癥狀,290例出現變態反應,而350例為乳酸中毒反應;經過治療后大多病例有了明顯的好轉或治愈,而不良反應嚴重者出現了致殘和致死現象;1 500例患者中服用糖尿病藥物的類型為胰島素、格列本脲、消渴丸、二甲雙胍以及苯乙雙胍等,而出現不良反應現象的患者中占絕大部分的服用了格列本脲,而出現致殘致死病例的主要服用了苯乙雙胍,其次為格列本脲或消渴丸。 結論 糖尿病藥物在服用過程中需要結合患者的情況酌情服用,同時也需要根據患者需要選擇恰當的糖尿病藥物,多方面控制以及科學服用藥物來有效降低不良反應的發生。

[關鍵詞] 糖尿病藥物;作用機制;不良反應;藥物

[中圖分類號] R59 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)08(b)-0075-02

隨著我國物質水平的提高,相關疾病的發生率也有了明顯的提高,人們不規律的生活等誘發了一些疾病的出現[1]。糖尿病作為一種較為常見的慢性病,威脅著患者的生命,同時對患者的生活造成了直接的影響,而在臨床治療中多服用糖尿病藥物來達到降血糖的效果,但是在服用中部分患者出現了不同程度的糖尿病不良發應現象。結合糖尿病藥物的作用機制對糖尿病不良反應發生原因以及相關誘發機制進行分析,對糖尿病不良反應的控制以及科學的服用糖尿病藥物進行分析[2]。該文結合2015年12月—2017年5月收集的1 500例在服用糖尿病藥物中出現不良反應現象的患者資料進行對應的統計分析,為糖尿病藥物服用提出相應的建議,從而有效的降低糖尿病不良反應發生率,為臨床使用提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

采用中國知網數據庫,對胰島素、格列本脲、格列齊特、二甲雙胍、消渴丸等藥物進行檢索,對藥物的相關信息進行分析,同時收集我國在1980—2012年公開發表的出現糖尿病藥物出現不良反應的文獻資料,收集我國出現不良反應的糖尿病患者資料共5 188例。

1.2 納入標準與排除標準

納入研究標準的資料中確認藥物的使用與不良反應的出現有著直接的關系,其中用藥與反應出現有著合理的時間關系,同時資料中患者出現不良反應的類型與藥物可能出現的不良發應一致,符合不良反應可能出現的范圍之內。患者在出現不良反應之后,減少藥物的服用或者停藥不良反應有了明顯的消失或減輕,而再次服用后又出現了相同的不良反應現象,除此之外不良反應的出現不能通過患者的其他原因或并用藥的服用來解釋。排除不具有完整性以及無法評價的文獻資料,同時可能存在不良反應與相關糖尿病藥物無關的文獻資料也需要被排除。按照納入標準與排除標準進行資料的選擇,共篩選出1 945例,該文以1 500例資料進行分析,對糖尿病藥物的作用機制以及主要不良反應情況進行探究。

1.3 統計方法

對選入研究的患者資料進行分析,對患者的年齡、用藥情況以及相關不良反應情況進行分類統計,對糖尿病要去的作用機制進行探究。

2 結果

2.1 患者基本資料對比

150例患者中男性患者730例(48.67%),女性患者770例(51.33%),男女比例基本平衡,其中患者年齡在21~96歲之間,小于40歲患者為77例(5.13%),在40~59歲之間患者為312例(20.8%),大于60歲的患者為960例(64%),年齡不詳的患者為151例(10.07%)。

2.2 患者用藥情況分析

接受研究的患者資料中有770例患者出現合并用藥情況,占總人數的51.33%,存在不合理用藥行為的病例為730例,占總人數的48.67%。不合理用藥行為主要包括以下幾種,未按照藥物說明書服用,未結合醫囑按量服用藥物;在服用藥物期間患者根據自身情況隨意加減藥物、或使用其他的糖尿病藥物、未規律的服用藥物;在服用藥物之后沒有及時進餐,沒有按照醫生要求根據情況調整藥物劑量,在用藥期間大量飲酒,或存在藥物過敏問題但仍然服用藥物。

2.3 不良反應情況匯總

1 500例患者資料中主要以低血糖情況出現的占總人數的54.67%,其中主要的臨床表現為心悸、出汗、較為明顯的饑餓感,同時患者會有明顯的肢體發涼情況,易出現煩躁不安心動過速等情況,而嚴重時會出現酮癥酸中毒、高血壓危象、休克甚至出現死亡等情況。

1 500例患者資料中有290例出現了變態反應,占總人數的19.34%,其中主要的臨床癥狀表現為局部反應、全身反應以及局部反應并發全身反應,而局部反應主要表現為注射部位出現了紅腫、皮疹等情況,而全身性過敏反應表現為全身瘙癢、蕁麻疹情況,而同時也會出現心悸、胸悶、出汗、嘔吐以及頭暈頭痛等情況,嚴重者會出現過敏性休克的問題。

1 500例患者資料中有350例出現乳酸中毒問題,占總人數的23.34%,其中主要的臨床癥狀表現為呼吸深長、神志模糊甚至昏迷等情況,而出現這一問題需要及時進行相應的檢查,對患者的血乳酸水平以及動脈血pH值進行分析,通過有效的檢查進行判斷。除出現昏迷等情況之外,還可能引發急性腎功能衰竭、吸入性肺炎以及急性肺水腫等問題,威脅患者的生命。

1 500例患者中有73例出現心血管系統反應問題,占總人數的4.87%,其中主要表現為四肢以及全身出現不同程度的水腫,而存在胸腔以及腹腔積液,伴隨著明顯的胸悶氣促等問題,嚴重時會出現心衰、心律失常、急性心力衰竭以及高血壓等問題。endprint

接受研究的患者資料中部分患者存在多種不良反應現象,不良反應類型主要為以上4種。同時經過之后后大多數病例有了明顯的好轉或治愈,而少數不良反應嚴重者出現了致殘或致死現象。

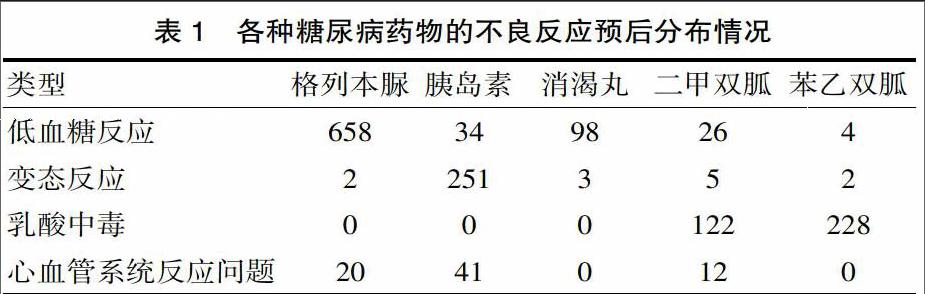

2.4 各種糖尿病藥物的不良反應預后分布情況

各種糖尿病藥物會出現對應的不良反應癥狀,對不良反映情況進行分析和整合,進行預后分布,見表1。

2.5 糖尿病藥物用藥原因統計

對患者資料進行分析中發現,因糖尿病而服用糖尿病藥物的病理為1 320例,占總人數的88.00%,其中因非糖尿病用藥為48例(3.20%),包括冠心病、心律失常、腦梗死、心肌梗死等疾病。而因無糖尿病用藥為132例(8.80%),主要包括糖耐量異常,而沒有被確診為糖尿病的患者,或因口渴等臨床癥狀自認為患有糖尿病,而服用藥物的患者。

3 討論

糖尿病是一種因胰島素絕對或相對不足,或者靶細胞對胰島素敏感性降低引起的以糖代謝紊亂為主的慢性綜合性疾病,其中2型糖尿病的發生是外周胰島素抵抗和β細胞功能缺陷共同作用的結果。當糖尿病患者經過飲食和運動治療以及糖尿病保健教育后,血糖的控制仍不能達到治療目標時,需采用藥物治療。降糖化學藥可大致分為口服降糖藥物和注射降糖藥物[3]。目前國內常用的口服降糖藥物分為促胰島素分泌劑類、二甲雙胍類、α-糖苷酶抑制劑類、噻唑烷二酮衍生物、DDP-4酶抑制劑等;其中促胰島素分泌劑類又分為磺脲類和非磺脲類(格列奈類)。注射降糖藥物有胰島素及類似藥物、GLP-1受體激動劑等[4]。降糖中藥分類比較復雜,最簡單的是按照藥物組成分為單方制劑和復方制劑。由于傳統中藥方劑的抓取、存放、煎煮比較麻煩,中藥成藥(中成藥)的使用比傳統煎煮方劑的使用更為普遍。但傳統煎煮方劑的療效更為理想。

糖尿病藥物的使用是糖尿病治療的主要治療方法,而在臨床使用中由于糖尿病藥物的作用機制有著較大的差異,但均可以對患者的血糖水平有所影響,達到治療的效果[5]。而在對藥物產生不良反應情況的分析中發現,導致患者出現致殘致死的主要為苯乙雙胍,而其次為格列本脲、消渴丸等藥物,這些藥物會有較大幾率導致患者出現不良反應現象,而這些不良反應現象根據其嚴重程度來看,如苯乙雙胍這類藥物是不建議服用的。而現階段在我國農村地區,由于這類藥物的價格較低,治療成本較小,而服用這類藥物進行治療的患者較多,而在服用這類藥物時需要嚴格依據醫囑進行,規范糖尿病藥物的用藥和用量,提高治療效果的同時減少不良反應發生率[6]。

不同藥物的作用機制的差異導致不同藥物適用于不同類型的糖尿病患者,在臨床治療中也需要結合患者的具體情況進行分析,同時給予患者一定的服用指導,科學正確的服用這類糖尿病藥物,從而提高藥物的作用效果,保障患者的生命安全。在治療中需要對各類藥物的不良反應情況進行分析和整合,向患者說明,確保患者結合醫囑進行藥物的服用,降低不良反應發生,為臨床治療提供相應的建議,提高我國糖尿病治療的臨床效果。

[參考文獻]

[1] 張明發,沈雅琴.甘草及其有效成分的抗糖尿病藥理作用的研究進展[J].抗感染藥學,2015(1):1-5.

[2] 翟艷,尤玉敏,任小平.糖尿病藥物的作用機制及主要不良反應[J].海峽藥學,2015(5):194-197.

[3] 張明發,沈雅琴.齊墩果酸降血糖和抗糖尿病并發癥藥理作用的研究進展[J].抗感染藥學,2015(6):801-806.

[4] 楊苗苗,李彩娜,白國良.長效GLP-1類似物HYHN抗糖尿病藥理作用評價[J].中國藥理學與毒理學雜志,2016(10):1051.

[5] 孔小敏,韋鴻雁,彭佳.糖尿病抑郁障礙藥物干預及藥物相互作用[J].中國醫藥,2017,12(3):464-467.

[6] 胡寒,沈龍海.自噬對糖尿病腎病的作用及相關藥物研究[J].世界臨床藥物,2017,38(8):559-563.endprint