山西省農村信息化水平對農民收入的影響

王俊梅 王廣斌 楊延敏

摘 要:本篇文章主要針對全國第二次農業普查調查體系中涉及農村信息化建設的內容(包括固定電話、手機、電腦的多少)等信息化指標的研究,聯系農村居民家庭純收入的多少,結合農村信息化方面的其他情況,通過對比山西省各市的發展狀況、山西省與全國其他省的對比優劣,在農村信息化發展水平的高低對農村經濟影響的基礎上,提出相應的對策建議。

關鍵詞:農村信息化;農民收入;對策建議

文章編號:1004-7026(2018)04-0054-04 中國圖書分類號:F323.8 文獻標志碼:A

農村信息化是國家經濟發展和構建和諧社會的內在要求,各項扶持農村發展、支持農村建設的政策,正在推動農村信息化建設的發展。從目前我國發展的狀態來看,工業的發展帶動農業的發展,城市的發展帶動農村的發展,這樣的發展方式是值得肯定的,但在這種發展方式的影響下,農業中傳統落后的缺點逐漸顯現出來,而同時信息技術作為當今世界的先進技術,其對農業的幫助是顯而易見的;這也同時意味著城鄉發展融合,城鄉全方位的協調發展必須占據今后發展的首要位置,而農村作為城鄉發展融合的短板,必須依靠當今信息化發展來進行彌補。因為農村信息化水平的高低,影響著農民收入的多少,如果沒有農村的信息化,農民的收入水平、生活水平也會受到一定的制約。

1 山西農村信息化的發展現狀與趨勢

1.1 山西農村信息化發展現狀

山西省認真積極貫徹中央有關文件精神,開始著力提高農村信息化的水平。首先,針對本省農村區域通訊和網絡的建設情況,山西省力圖以擴大這兩方面信息網絡建設的范圍,以推進本省農業信息化的發展。山西省2006年初將35億元用于農村信息化的建設當中。2006年末,農村能上網的村莊已有2.6萬多個,5萬多臺電腦送入農村,山西省80%的行政村有了網絡。從實際受益者農民的反饋來看,農民對于政府對農村信息化的建設,是很認可的。如:靜樂縣赤泥洼鄉,成為第一個三網融合的試點鄉;壽陽縣平頭鎮,政府通過資金補貼的方式鼓勵村民接入網絡;高平市陳村,對于想購買電腦的村民給予一定的獎勵。

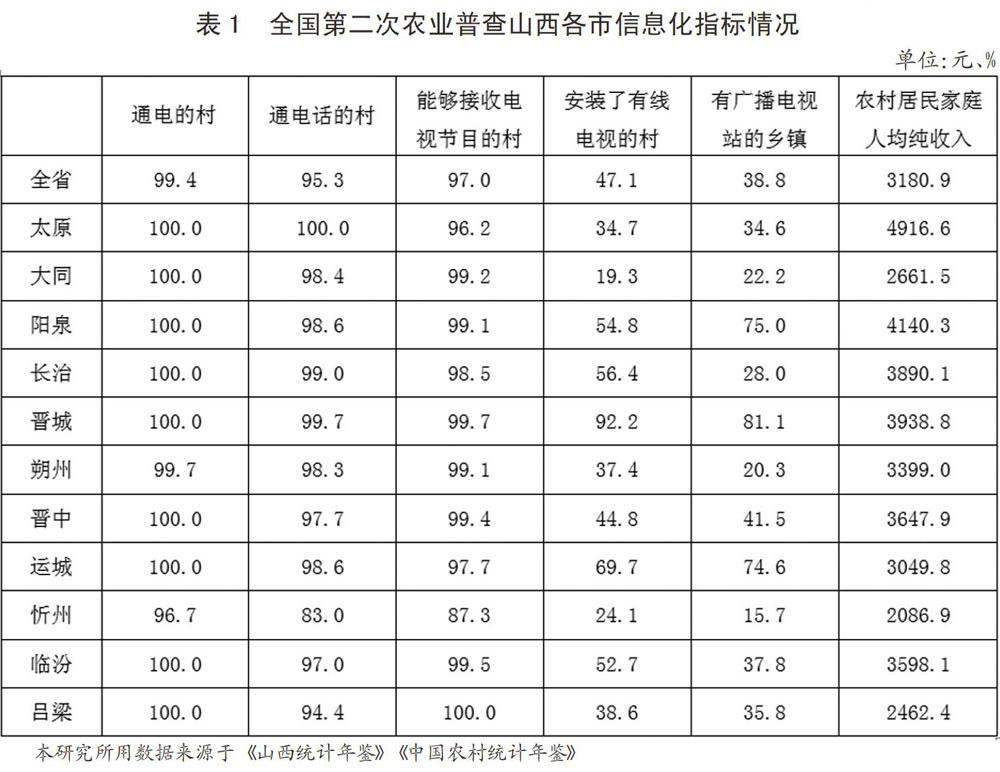

依據山西省第二次農業普查主要數據得出。2006年末,全省農村信息化主要指標分布情況如表1。

從以上數據可以看出,山西農村信息化水平發展不均衡。農村居民家庭人均純收入是最能說明農村信息化水平高低的,信息化水平高的地區,一般來講其家庭人均純收入就高。兩者基本上成正比的關系。現階段農村信息化在建設初期,投資多,而收入少。如果國家在政策以及資金上的幫扶力度小,農村信息化基礎建設進展就會落后于本地經濟水平。晉城市在農村信息化基礎建設方面走在了全省的前面,其安裝了有線電視的村和有廣播、電視站的鄉鎮這兩個指標的數值遠高于全省的平均數。晉城市農戶家庭人均純收入是全省農戶家庭人均純收入的123.8%,說明晉城市農民的收入水平、生活質量高。

1.2 山西與全國的比較

信息技術在農業中的應用,有利于資源的合理配置,在一定程度上推動農業向更好的方向發展,提高農村農業的生產率,有利于培育現代農民。多年來,國家關注農村的發展,在農村信息化方面做了大量工作,并且成效顯著。在當今社會信息創造財富的事例舉不勝舉,信息就是財富,早已成為全社會的共識。當前中國農村信息化已呈現出快速發展的勢頭。與傳統媒體有機結合,建立優勢互補、互聯互動的傳播渠道,多方面、多層次開展三網融合,就是將電話、電腦、電視三種信息傳遞工具,通過網絡融合為一體,為人民提供服務,農民在家里就可以了解到各種有用信息。

據第二次全國農業普查主要數據得出,2006年末,我國及其他各省的指標分布情況如表2。

從表中我們可以看出,當前我國農村的耕地分配到戶,農業生產以家庭為單位進行,其特點多分散,整體規模不高。造成農村居民的組織比較松散,通過農村基層組織來向農民傳播農業信息比較困難,且成本較高。目前向農民傳播農業信息的渠道主要有廣播、電視、互聯網,其中農業信息豐富的是電視和互聯網。由于電視是單向傳輸,電視播什么,農民只能看什么,農民很難及時得到自己需要的農業信息。而互聯網的雙向傳輸加上涉農網站的支撐,使農民容易得到自己需要的農業信息。農業信息化工作做得好的地方,其農村有線電視的覆蓋率就高,其平均每百戶農村居民擁有上過網的電腦的數量就多。每個地方農村有線電視覆蓋率的高低對應著其農村居民擁有上過網的電腦的數量的多少。而每個地方農村有線電視覆蓋率的高低及其農村居民擁有上過網的電腦數量的多少基本代表了當地農業信息化的水平,也反映了當地農村居民的生活水平。從表中數據可以看出,經濟發達的江蘇省其農村有線電視覆蓋率大約是全國平均水平的兩倍,農村居民擁有上過網的電腦數量大約是全國平均水平的三倍。經濟相對落后的貴州省其農村有線電視覆蓋率大約是全國平均水平的1/3,居民擁有上過網的電腦數量大約是全國平均水平的五分之一。吉林、安徽、山西3省農村居民民純收入超過了全國平均水平的75%,其中就相關網絡的覆蓋情況來看,吉林超過全國平均水平的80%,上網使用的計算機設備,超出全國平均水平的25%。安徽省的農村有線電視覆蓋率大約是全國平均水平的56%,農村居民擁有上過網的電腦數量大約是全國平均水平的25%。由此看出,在經濟發展接近的3個省中,山西省的農村信息化水平較高,吉林省第二,安徽省排名最低。

1.3 山西省農村信息化發展趨勢

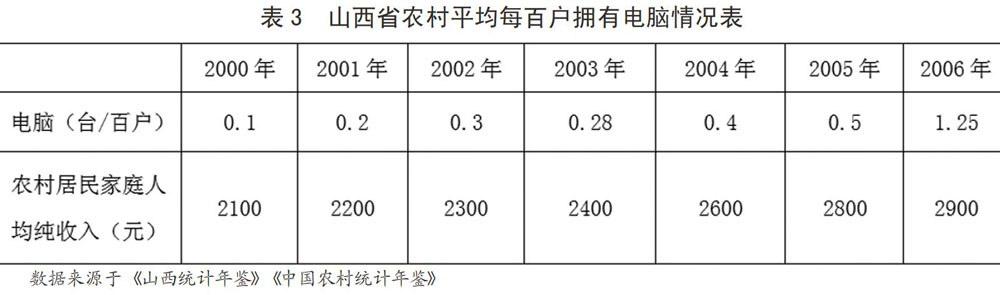

從表3中,可以看出,2000年以來山西農村居民家庭人均純收入增長較平穩,而以此相對應,農村平均每百戶擁有電腦的數量也保持穩定的增長。而根據山西統計年鑒描述,在中央一號文件的要求下,2005年年末和2004年年末相比開始加速增長,其中農村居民擁有彩電的數量增長了5.9%,農村居民擁有固定電話的數量增長了20.3%,農村居民擁有手機的數量增長了157.9%,農村居民擁有電腦的數量增長了50%。在2006年中央一號文件的要求下,2006年初全省決定35億元用于加快農村信息化工程建設。2006年末和2005年末相比更是增長驚人。其中農民擁有彩電的數量增長了19.6%,農村居民擁有固定電話的數量增長了43.3%,農村居民擁有手機的數量增長了87.7%,農村居民擁有電腦的數量增長了133.3%。

2 山西省農村信息化建設在促進農民增收中存在的問題

2.1 重復建設嚴重,造成資金利用效率不高

山西省在農村信息化發展方面資金的投入并不少,但使用效果不太明顯。存在的主要問題是重復建設。一直以來山西省農村農業信息化建設都是由政府主導的,由于涉及的部門比較多(包括農業、牧業、林業等),結果是各部門各搞各的,各部門相互爭資金、爭項目的現象在全省范圍內普遍存在。在這種情況下,重復建設問題在所難免。因為有些部門獨立建設自己的一套體系,受職權所限,對信息方面的的處理方式是片面的,其弊端是信息不能共享。這樣就加大了政府調節各部門工作的難度,嚴重阻礙了農村相關信息的有效促進,使有限的農村信息化建設資金利用效率低下。

2.2 各地區農村信息化發展不平衡

農村信息化作為一項高科技的綜合性工程,包括服務網絡及相關的網站建設,農業信息的采集、處理和應用體系的建設,這些都需要大量的資金投入,受各地經濟發展水平及政府支持力度的制約,造成各地農業信息化的體系在質量、規模和覆蓋率上都參差不齊。在經濟比較發達的地區,建立信息服務站的鄉鎮在80%以上,其中一部分相對富裕的農民上網已成為流行趨勢,而在經濟發展落后的地區,70%以上的鄉鎮村沒有建立相應的信息服務站,農民的人均收入低,有的農民只能保障最基本的溫飽生活,更不用說安裝電話、購買電腦這些可以很方便快速傳播信息的工具了。除此之外,一些鄉鎮即使有相關的網絡設備,但他的缺陷就是費用的匱乏、缺乏專門的技術人才,鄉村網站的建設只是一種形式,根本不具備實現農業信息化的條件。

2.3 收入低、成本高制約了農村信息的發展

近年來,盡管山西省各地方農民收入有了很大程度的提高,但與經濟發達地區相比差距明顯,只有經濟發達地區的1/2,是全國平均水平的88.7%。農村信息化所需要的機會成本與時間成本高,見效慢,在實現農村信息化的過程中,所面臨的質疑和挫折都有可能使得農村地區的信息化推廣工作舉步維艱。另外,農村居民素質比較低,對信息的應用和處理能力不強,制約著農村信息化的發展。

3 山西省農村信息化發展在促進農民增收中的對策及建議

3.1 加大政府幫扶力度,加快農村信息化的構建

農業在各國的發展一直處于弱勢,各個國家對農業的扶持也很大,經濟越發達,幫扶力度越大。伴隨著我國經濟的發展和社會生活水平的提升,中央對農業的政策扶持資金力度補貼越來越大。山西省應當全面貫徹中央的精神,結合本省的具體情況有針對性的出臺有關扶持政策及資金投入。農業的特殊性,決定了農業信息化體系發展和農業信息化體系運行中,需要政府給予必要的資金,并在國家政策、社會力量等方面給予盡可能多的支持。同樣的,我們應該更大程度上引導和支持社會各界力量對農村信息化進行幫扶,從而逐漸達到以政府為主導的多方面的籌資渠道,集中各種力量共同發展農村信息化,不斷縮小城鄉差距。

3.2 加強涉農人員的培訓,全面提升農村信息化水平

農村信息化關鍵在應用。沒有應用的信息化,是空中閣樓,也不可能得到長久的發展。農村信息化要想得到較快發展,首先其整體隊伍要相應地跟上步伐。通過依靠相關的培訓,依靠農村村干部的引導,將農業信息更快速更便捷的傳遞到農民手中。同時要增強對農民信息技術的學習,培育現代化的農民,通過指導農民學習,提高農村居名的素質,為發展現代農業打下堅實的基礎,有利于促進農民增收。

3.3 突出重點,優先推進特色農副產品供求信息上網

當今社會已經進入信息時代,可以說信息可以解決很多問題,信息便是金錢。一條有價值的信息既能提高農副產品生產效率,又能增加農副產品生產者收入,甚至有可能拯救一個地方的產業。農副產品信息上網有利于農產品的銷售。當前,需要對農業市場要求突出要點,抓主要內容,找好突破口。首先要抓好農產品供需信息上網,最主要的是本地特色農副產品供需信息上網,在當地的網站上建立特色的專欄及交流平臺。這樣不但使供需雙方溝通便捷,而且可以減少中間不必要的環節,從而降低生產成本,使農產品生產能夠做到有的放矢。通過這種方式不僅可以使農村信息化得到更大余地的發揮,也可以使得農業增產,農民增收。

參考文獻:

[1]黃婷婷,李德華.我國農業信息化水平的測度及影響因素分析[J].情報科學,2008,12(4):565-571.

[2]陳燦,羅宣政.信息化促進農民增收的理論與實證分析[J].北京郵電大學學報:社會科學版,2008,9(6):23-26.

[3]賴茂生.信息化與農民增收[J].現代信息技術,2015(12):84-86.

[4]曹勇剛.中國農村信息化與農民收入問題及對策[J].現代情報,2015,11:108-111.

[5]賈善剛.農業信息化與農業經濟發展[J].農業經濟問題,1999,2:48-51.

[6]李東.農民收入影響因素及對策研究[D].東北農業大學,2016.

[7]張德華.山西省農民收入影響因素及對策研究[D].東北農業大學,2015.