僵尸企業進入破產處置面臨的問題、障礙及政策建議

楊宇焰 雷翔 盧鵬宇

摘 要 隨著去產能的深入推進,清理僵尸企業進入高峰期,但一些僵尸企業“僵而不死”不僅占用了大量資源,增加社會成本,影響了資本周轉速度和使用效率,而且還扭曲了市場信號,阻礙了資源有效配置。如何破解僵尸企業處置難題,對于實現資源的有效配置,經濟結構優化具有重要意義。文章對四川60家僵尸企業和73家銀行業金融機構進行調查,通過比較僵尸企業處置與不處置以及不同處置方式下的成本與效果,研究了僵尸企業破產處置面臨的問題及障礙,進而提出相關政策建議。

關鍵詞 僵尸企業;破產處置;處置成本;金融監管;不良資產

[中圖分類號]F275;C931 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2018)05-0001-08

一、引言及文獻綜述

黨的十八屆五中全會以來,國家有關部委相繼出臺了去產能、處置僵尸企業的政策舉措,并把處置僵尸企業作為推進供給側結構性改革的重中之重。在中央發布一系列處置僵尸企業的目標和政策后,全國各地也根據自身情況安排部署僵尸企業處置工作,雖然各地區實際情況和處置工作的側重點有所不同,但大多數都對本地僵尸企業展開了詳細的摸底,并制定了明確的工作目標和工作措施。在地方政府的強力推動下,僵尸企業的處置工作取得了一定成效,但也暴露出一些問題。隨著僵尸企業日益成為社會各界關注的焦點,如何處置僵尸企業也成為了學術界研究的熱點。

國內部分學者站在宏觀經濟的整體層面,分析了僵尸企業形成的原因、識別標準,并提出了較為全面的處置僵尸企業的建議。如朱舜楠、陳琛(2016)對我國僵尸企業形成因素進行分析發現高負債企業、規模過大企業、制造業企業和國有企業較易成為僵尸企業,處置僵尸企業應從完善法律法規、推動債務重組、安置失業人員、解決過剩產能等方面著手。朱躍(2016)認為,僵尸企業處置不應由政府主導,也不完全由市場決定,而應該由政府引導、市場化運作,前提是讓僵尸企業具備流動性,方法上要暢通多種處置渠道、進行分類處置。鄧洲(2016)指出,處置僵尸企業首先應全面評估和科學界定僵尸企業,發揮市場機制清退僵尸企業的積極作用,同時要嚴格執行企業退市法律法規,根據不同情況制定不同的處置路徑。黃少卿、陳彥(2017)在研究我國僵尸企業的分布特征及分類處置時認為,僵尸企業現象既是由于政府補貼的“滋潤效應”,同樣不容忽視的可能還有破產成本過高導致的“阻礙效應”,處置僵尸企業,除了改善公司治理、推動股東采取改組董事會或經理層以及資產重組等,還應修改《企業破產法》以納入簡易破產程序,并且各級政府要嚴格財經紀律,防止僵尸企業繼續增加對生產要素的占用并惡化整體經濟生產率。部分學者站在法律層面,重點研究了僵尸企業司法處置中存在的問題并提出建議。如吳金蓉(2016)研究發現,在推動僵尸企業破產處置時,與1990年代通過讓“有擔保債權人”讓利受損的方式推動企業破產的所謂政策性破產不同,在當前的經濟環境下,在處置僵尸企業的過程中可能會出現一些新的法律問題和法律糾紛,應依據現有法律,在憲法和法律框架內處置僵尸企業。魏新璋(2017)從以衢州法院加大僵尸企業司法處置力度助推供給側改革為觀察點,回顧總結了近年來衢州法院運用破產審判處置僵尸企業中形成的府院聯動、執破銜接、司法網拍、破產簡易審、政府托底保值等工作成效和特色,認為破產審判是僵尸企業處置的主戰場和法治路徑的最優選擇,同時分析了在供給側改革背景下僵尸企業處置工作面臨的“三多與三少”“三個更加”“三個有待進一步”等問題和困境,并就下一步強化僵尸企業司法處置工作提出了建議。此外還有部分學者在借鑒國外僵尸企業處置經驗的基礎上,提出僵尸企業的處置建議。如陳本菲(2016)通過對日本針對僵尸企業采取措施的教訓分析和對美國針對汽車業僵尸企業的救助計劃研究,認為在處理僵尸企業問題時,在理論方面可以在合理范圍內借鑒“創造性破壞”理論,在實踐方面,應當借鑒經驗,吸取教訓,發揮政府和銀行的作用,避免社會資源浪費,同時要發揮破產法在處置僵尸企業中的重要作用,完善政府救助計劃和措施等。陳彥玲(2016)通過借鑒美國“以市場化機制為主,政府不承擔過大責任和風險”模式、日本“設立‘產業再生機構,助重點僵尸企業重組再生”模式和德國“以‘產業并購重組+勞動力再就業體系加速僵尸企業出清”模式,提出要以市場化手段為主實現僵尸企業出清,要以法治化手段規范僵尸企業的處置以及政府不大包大攬僵尸企業出清。

隨著全國各地對僵尸企業處置進程的加快,學者們對僵尸企業處置的研究也在不斷深入,既有對我國或某一區域僵尸企業處置基本情況的總體分析,也有對個別僵尸企業處置的典型案例介紹;既有面上的概述,也有點上的研究。總的來看,雖然對僵尸企業處置的研究取得了比較豐富的成果,但也存在一些不足之處,如理論闡述多,實證研究少;定性分析多,定量研究少;現象描述多,本質研究少;政策建議過于寬泛,針對性和可操作性不強等;鑒于此,本文在充分借鑒現有研究成果的基礎上,對四川僵尸企業及處置情況進行深入調查,通過比較僵尸企業處置與不處置以及不同處置方式下的成本與效果,研究僵尸企業破產處置面臨的問題及障礙,最后提出政策建議。本文的創新之處在于用定量的方法對僵尸企業處置與不處置的成本及效果進行比較靜態分析,對仍在處置的僵尸企業的處置成本與效果進行動態分析,能夠更直觀地看出僵尸企業處置與不處置的成效差異,也更能有效地突出僵尸企業及時處置的合理性,同時也為積極推動僵尸企業破產處置提供決策依據。

二、對僵尸企業及處置情況的調查——以四川為例

(一)四川僵尸企業總體情況

2015~2016年,根據有關部門對四川省僵尸企業①排查及處置情況的調研,初步篩選出僵尸企業681戶,占四川全部規上企業數量的5.1%,其中577戶企業處于停產、半停產狀態,占比74.7%。僵尸企業的主要特點表現為:一是資產負債率高企、連續虧損等現象突出。根據上述681戶企業中的518戶企業財務數據顯示(剔除無效數據),2015年末,518戶企業資產總額2 426.4億元,占四川全部規上企業資產的6.3%,負債1 956.9億元,占四川全部規上企業負債的8.3%,平均資產負債率80.6%,較四川規上企業平均資產負債率高出近20個百分點,資產負債率最高的企業高達1 205.5%。其中,57戶資不抵債、279戶企業虧損、164戶連續三年虧損。二是債務和風險暴露大多體現在銀行信貸。681戶企業中,有553戶企業在銀行違約,其中形成不良的472戶,占比69.3%;逾期90天以上未納入不良貸款的企業81戶,占比11.9%。三是鋼鐵、煤炭等產能過剩行業成為風險集中爆發領域。681戶企業中,煤炭和鋼鐵行業企業共104戶,占比15%,其中有5戶資產超過百億元。20戶鋼鐵企業中,10戶停產半停產,5戶連續三年虧損,4戶資不抵債,10戶貸款違約;84戶煤炭企業中,大型2戶、中型14戶,小型65戶,微型3戶;45戶停產半停產,55戶連續三年虧損,3戶資不抵債,58戶貸款違約。

(二)四川僵尸企業處置情況調查

在上述僵尸企業中,選取60戶已經處置完成或正在處置的僵尸企業做進一步調查。從行業分布來看,制造業企業占比超過50.0%,其中有36.7%的企業屬于產能過剩或不符合國家產業政策的行業。企業出險的原因主要是管理者決策失誤、盲目擴張以及涉及高額民間借貸。僵尸企業目前負債主要來源依次是銀行貸款、民間融資和關聯企業借款,分別為95.0%、53.3%和21.7%。超過80.0%的企業陷入困境的時間超過了2年,其中有2/3的僵尸企業情況惡化甚至倒閉,剩余1/3僅能維持現狀。65.5%的僵尸企業有拖欠職工工資、養老和醫療等社會保險金現象。

本次調查的僵尸企業中,按照處置過程中是否訴請法院宣告破產,大體上可將處置方式分為破產處置和非破產處置兩大類(見表1)。其中:破產處置和非破產處置②分別占10.0%、90.0%;非破產處置中,債務重組和民事訴訟的占比較高。此外,僅有20.0%的企業在出現風險時會優先考慮采用破產處置或尋求《破產法》的保護。

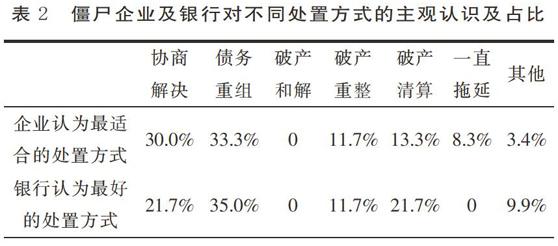

在出現風險時,主要通過尋求政府幫助、積極引入股權投資者和繼續尋求銀行貸款來進行風險化解的企業分別占70.0%、46.7%和38.3%。在看待企業前景時,56.7%的企業表示“悲觀”,原因是技術落后或者市場競爭處于不利地位,已經無可挽回。對于企業采用怎樣的處置方式,不同的責任主體認識差異較大(見表2)。值得注意的是,僵尸企業在很大程度上傾向于“一直拖延”,但銀行不認為“一直拖延”對處置企業風險有任何幫助。在處置企業風險時,面臨的最大困難就是企業債務關系復雜,難以提出令各方滿意的方案。

從企業意愿看,有68.3%的僵尸企業愿意走破產或民事訴訟等司法處置程序,認為依法處置符合現實需要。其余表示并不愿意,主要是認為創業不易,還想通過其他途徑挽救企業。目前有46.7%的企業已經開始進行司法處置,但有87.5%的企業認為司法處置的成本較非司法處置成本高,影響了僵尸企業選擇司法處置的積極性。

從對銀行業金融機構調查情況來看,銀行貸款客戶中,僵尸企業或多或少占據一定比重。參與調查的銀行業金融機構中,不良貸款率小于2%的占31.5%,在2%~5%的占45.2%,大于5%的占23.3%,無法正常還本付息企業貸款占所有企業貸款比重平均約為10.4%。對于銀行的呆壞賬,銀行還是主要采取政府協調、企業協商以及司法介入的方式進行解決。超過97.0%的銀行表示愿意政府介入企業風險處置,但其中有65.8%的銀行表示政府介入風險處置的效果一般。從已經處置完成的企業案例看,不良資產處置回收率平均為25.9%。

三、對僵尸企業處置的成本分析

僵尸企業若不處置,仍需持續進行投入,進而產生維持成本(Cost of Maintenance,MC),包括企業陷入困境以來的財政投入、股東維護投入、銀行貸款本息損失等。同時,無論處置與否,資產都會因折舊而造成一定的減值損失,為簡便考慮采用綜合折舊率(Depreciation Rate,DR)和折舊成本(Cost of Depreciation,DC)。維持成本和折舊成本合計為直接損失成本(Cost of Direct Loss,DLC),即DLC=MC+DC。如對企業進行處置,則會產生處置成本(Gross Cost of Disposal,DGC),包括:企業承擔的如銀行貸款、民間借貸等直接債務,職工工資、社保、人員安置等費用以及拖欠的各種稅費,政府為維持企業平穩處置支出的維穩費用,聘用中介機構對僵尸企業進行清算產生的費用等。同時,在對僵尸企業資產處置過程中,資產變賣、轉讓也會產生一定處置收益(Incomes of Disposal,DI)。此外,定義處置凈成本(Net Cost of Disposal,DNC)為處置的總成本在抵扣處置收益后的成本。考慮到企業在處置過程中資產也會折舊以及計算上的可操作性,處置企業的總成本僅包括投入成本和折舊成本,即DNC=DGC+DC-DI。

本文對四川部分僵尸企業樣本按照未處置、已完成處置和仍在處置的僵尸企業進行分類,對其處置成本進行分析發現:

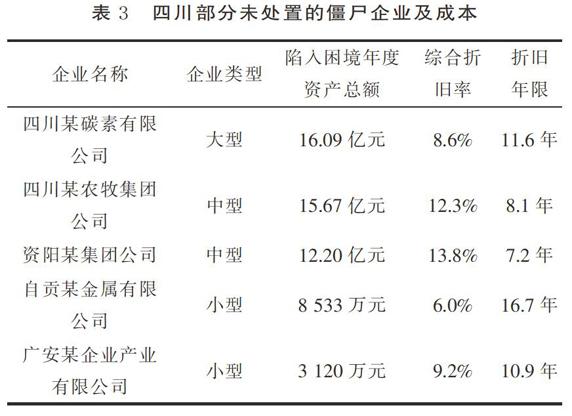

(一)從未處置的僵尸企業看,隨著企業資產價值因折舊而顯著降低,資產負債率顯著上升,一旦企業資產價值衰減為零,再處置也毫無意義

以四川某碳素有限公司為例(見表3),2012年末該公司總資產16.09億元,總負債10.26億元,資產負債率63.76%。2013年企業陷入困境,隨后全面停產。截至2015該企業最后一個會計年度,企業資產因折舊導致資產總價值減少為11.94億元,企業因貸款欠息等原因造成總負債增加至12.53億元,資產負債率增加至104.94%。一旦企業達到11.6年的折舊年限,企業資產價值將衰減變為零,再處置就毫無意義。此外,在調查中還了解到,有些企業雖然陷入僵尸狀態,但還在虧損狀態下繼續生產,對于這些未處置的僵尸企業,虧損也應該計入維持成本。

(二)從已完成處置的僵尸企業看,及時處置完成不僅可以降低處置成本,而且還能在一定程度上減少資產的損失

以四川某鋁業有限公司為例(見表4),企業用兩年時間完成了處置。處置成本(DGC)30億元,處置收益(DI)1.5億元,處置凈成本(DNC)28.5億元。假設企業不處置,兩年維持成本(MC)累計達47.64億元,兩年折舊成本累計3.81億元,兩年直接損失成本(DLC)累計51.45億元,處置收益(DI)為0。對比發現,兩年不處置的維持成本(MC)不僅大于處置凈成本(DNC),而且還大于處置成本(DGC)。已完成處置的樣本企業中,主要通過債務重組、破產重整和破產清算等方式進行處置,而且大多在5年內完成處置,避免了資產快速折舊對資產凈值的吞噬,也將處置成本控制在可以接受的范圍。

(三)從仍在處置進程中的僵尸企業看,應加快處置進程,越晚處置完畢,所付出的成本越高

調查發現,對于正在處置的僵尸企業,其維持成本(MC)年增長率普遍高于處置成本(DGC)年增長率(見表5)。假設不處置,隨著處置時點的延后,直接損失成本(DLC)與處置凈成本(DNC)的差距越來越大。由于行業性質和市場環境不同,企業處置成本變化可能有一定區別,本文選取4家公司,宜賓某紙業有限公司(一般制造業,紙業,有環保標準要求)、內江某置業有限公司(一般制造業,鞋)、宜賓某煤業公司(煤炭行業,產能過剩行業)、宜賓某線材有限公司(制造業,金屬材料,產能過剩行業),并對直接損失成本(DLC)和處置凈成本(DNC)進行估算(見圖1)。可以看出,盡管不同企業DLC和DNC曲線斜率不同,但盡早處置都可以獲得較高的處置收益和較低的處置成本。

(四)從部分處置案例得出的一些啟示

從調查情況看,這些僵尸企業處置案例有以下特征:一是屬于周期性行業且只是暫時出現流動性問題的僵尸企業處置相對容易。如機械、電力、食品等周期性行業,受近年來宏觀經濟下滑影響較大,一些企業暫時發生流動性問題,一旦經濟有所回升,行業周期回暖,這些企業可以較快扭轉不利局面,因此尋找下家接手較為容易。而部分企業,如鋼鐵、煤炭行業的企業因政策、法律變動而發生經營問題和債務風險,這些企業大多喪失了下一步發展機會,資產變現困難,回收率極低,增加了處置難度。二是企業債權人數量少,處置難度相對較小。反之則處置難度大,例如四川內江某大型鋼鐵集團,債權人涉及到政府相關部門、銀行、小貸公司、企事業單位、中下游客戶、民間借貸機構和個人等,各方協調難度很大,已連續多次重組失敗,處置3年仍未完成。三是結合近年國家產業政策、宏觀經濟形勢及其所在行業判斷,調查中的絕大部分僵尸企業想要通過拖延不處置,等待市場環境改善、國家產業政策轉型、經營管理層能力提高,最終使企業經營好轉的概率極低。處置成功的企業如果當初不進行處置,也絕無復蘇的可能,一再拖延只會導致殘余資產被逐漸侵蝕,同時還需要巨額的維持成本支出,因此對這些僵尸企業及時處置的決策非常正確。

四、僵尸企業進入破產司法程序面臨的主要問題

從國外經驗來看,破產處置作為一種法制化、市場化的處置方式,在成熟市場經濟國家被廣泛采用。但在近年國內實踐中,企業在市場退出時選擇破產程序的較少。以2016年為例,全國吊銷企業41.1萬戶,注銷企業97.5萬戶,進入破產程序企業僅占注銷企業數量的0.37%。與發達市場經濟國家相比,我國進入破產程序的企業數量不足美國的0.2%,不足西歐全部國家的1.16%。在本次被調查的僵尸企業中,采用破產處置的僅占10.0%。在調查中了解到,破產制度在我國長期失靈,主要原因有以下幾點。

(一)缺乏理性看待破產處置的環境

一是目前社會公眾對于企業破產認識較為模糊,往往認為企業進入破產程序就意味著企業關停,資產變賣,職工下崗,而忽視除了破產清算之外的其他破產處置方式。企業職工尤其是年齡大、技能差的國企職工對企業有強烈依賴心理,可能因福利待遇、社會保障被取消、再就業困難大等原因抵制企業進入破產程序。二是地方政府對于僵尸企業進入破產程序心存顧慮。由于GDP是地方政府政績的主要考核指標,企業破產會對GDP造成影響。加之,僵尸企業復雜的債權債務關系,其處置往往涉及到不同的部門和地區,企業破產可能引發相關貸款擔保企業的擔保鏈條斷裂后連鎖風險,地方政府對企業進入破產后是否引發系統性金融風險和增加維穩壓力也心存顧慮。三是金融管理部門也對此認識不到位。企業一旦進入破產處置,銀行便無法騰挪貸款來降低賬面不良率,而且會產生事實上不良率攀升,而銀監部門也有監管指標考核壓力,不希望企業破產造成上級監管部門的追責。因此,有意向破產的企業一旦向法院申請破產便會遭受來自各方的巨大壓力。

(二)銀行主動推動企業破產處置的積極性不高

一是僵尸企業債權債務關系復雜,破產債權清償率較低。一旦風險暴露,一些債權人會擅自依托資源和信息優勢采取查封、凍結資產等措施進行自保,所以大多數銀行也更傾向于不進入破產程序,更愿意選擇在不觸動破產程序的情況下通過個案訴訟的方式尋求債權受償。二是目前各地銀監局和地方金融辦主導的債委會作用有限。《破產法》中規定的債權人委員會經人民法院書面決定認可,代表企業破產處置已經進入司法程序,是處理破產程序中的有關事項的常設監督機構,擁有監督債務人財產的管理和處分、監督破產財產分配、提議召開債權人會議、債權人會議委托的其他事項等職權。而銀監會和地方金融辦主導的債委會,并不具備破產法中債權人委員會的職能,僅有協調職能。參加債委會的銀行往往是地方分支機構,對于債權金額較大時若表決需層層報批,使整個處置過程非常漫長。同時,該債委會僅能代表債權人中銀行的利益,無法代表所有債權人,決議不具備強制執行的效力。三是銀行內部信貸管理機制缺乏有效激勵和約束。由于信貸管理機制不完善,貸款損失責任模糊,激勵獎勵與責任追究不對等,風險一旦暴露,整個單位和主要負責人都將受到影響。因此,大多商業銀行在考核壓力下,不愿主動暴露風險,而是試圖以騰挪“出表”方式掩蓋不良,規避監管。四是呆壞賬核銷體制不盡完善,核銷執行形同虛設。根據《貸款通則》第37條“未經國務院批準,貸款人不得豁免貸款”的規定以及《關于商業銀行借款合同項下債權轉讓有關問題的批復》“未經許可,商業銀行不得將其債權轉讓給非金融企業”的規定,銀行即使主觀上愿意通過債務減免或轉讓等方式支持企業破產重整,但在法律和政策層面上有約束。銀監會《關于推進和完善貸款風險分類工作的通知》和《商業銀行不良資產監測和考核辦法》雖然進一步完善和規范了呆壞賬準備金制度,但仍然存在對準備金的計提與使用規定脫節、核呆環節形式大于實質等問題。財政部《金融企業呆賬核銷管理辦法(2013年修訂版)》放寬了銀行呆賬核銷標準,允許金融企業對單戶貸款余額在500萬元及以下的個人經營貸款進行自主核銷,但不享受稅前抵扣。因此,核銷呆壞賬可能造成銀行賬面損失更大。這些現行法律法規都造成了銀行呆壞賬核銷形同虛設。

(三)破產司法處置面臨法院方面的現實障礙

一是部分法院不愿受理破產案件。大部分僵尸企業財務制度不規范,民間借貸關系錯綜復雜,資金來源不透明及交易結構復雜,個人與企業借貸資金混合使用,同時由于破產案件涉及利益關系復雜,協調處理困難,容易引發群體性事件,且有關部門支持力度不夠,部分法院也存在“一旦立案,案件難辦”“入口易,出口難”的擔憂,不愿受理破產案件。二是基層法院破產案件審判力量不足。破產案件審判不僅需要審判法官要具備較為扎實的法學理論功底,而且還要有化解社會矛盾、處置突發事件、協調各方訴求等多方面工作能力。但是目前基層法院審判力量普遍相對薄弱,存在人才斷層、審判人員不固定、專業化程度不足等現象。以四川自貢某基層人民法院為例,該院近年長期缺編約30%,24名法官無一擁有全日制法學本科學歷,僅2人通過司法考試獲得法官資格,人均案件數從20余件增長到50余件,較10年前翻了一番多。三是由于《破產法》沒有規定破產案件審理時限,絕大多數案件審結時間均在一年以上,部分案件甚至長達三年以上,審理時間長導致不確定增加,也對法院案件審結率考核造成影響。此外破產案件還需申請人支付一筆“巨額”清算費用,由于破產法沒有規定這筆啟動經費由誰墊付,申請人若是不愿或無法負擔,破產案件就難以走下去。

(四)金融監管體系不完善不利于僵尸企業破產處置

一是監管目標不明確。在我國現行監管體制下,金融監管者往往也承擔發展職能,會自然傾向于更容易出成績的發展目標,而相對忽視監管目標。表現在監管部門以發展壯大本行業為內在動力,而對監管對象出現的貸款風險,缺乏主動暴露的動機。二是監管存在俘獲和合謀現象,使監管行為偏離公共利益。金融監管體系分工權責不對等,日常監管不必承擔救助責任,往往導致權力濫用;兜底救助者無法掌握監管信息。在當前監管體系和監管考核機制下,紙面上的低不良率成為監管者和被監管對象一致的目標。比如有的監管部門為了滿足上級考核要求,寬容或默許銀行將大量不良劃入關注類貸款,或用承債式收購將不良貸款轉為新公司新貸款,掩蓋真實不良貸款。三是監管手段落后,無法跟進各類新型金融業務的快速發展。目前,監管部門之間既沒有金融業綜合統計信息共享,也沒有監管大數據平臺,大量監管工作仍靠手工和人力,無法穿透關聯交易、集團客戶、多頭授信。監管體系弱化,導致監管部門無法及時對監管對象發出警示或給予處罰,也使得金融機構在僵尸企業處置時,難以通過監管系統了解掌握企業真實債權債務狀況。

(五)政府不恰當介入阻礙了僵尸企業進入司法程序

在調查中了解到,在企業風險處置中,一些地方政府在協調債務人關系、維護區域穩定方面發揮了一定積極作用。但同時,也有一些地方政府出于地方保護主義,在對僵尸企業處置問題上盲目行政干預。一是政府要求債權人或債務人不能向法院申請僵尸企業破產,導致部分行業風險得不到及時處置,造成部分明顯喪失清償能力的企業該破產卻未破產。政府采用行政手段將低效率企業留在行業內,不僅阻礙了企業間的兼并、重組,而且造成不良示范效應,低效率受保護企業又必然游說政府注資救助,形成惡性循環,最終獎劣罰優,破壞了市場秩序。二是政府向法院施加壓力,不許受理破產訴訟。目前我國社會保險統籌層次較低、失業保險覆蓋面還比較窄、再就業培訓體系不健全等問題未得到根本解決,尚不能很好適應破產處置帶來的人員安置、再就業等問題。在穩定壓倒一切的大環境下,政府寧愿持續對僵尸企業進行補貼,也不愿面對企業破產帶來的社會風險和壓力。

(六)不良資產處置法律及市場的不完善導致處置低效以及資產價格扭曲

近年我國銀行業不良貸款持續攀升,據國泰君安發布的數據,2016年末商業銀行不良余額將達到2.1萬億元,信托業不良資產規模將達4 700億元,非金融企業不良資產規模將達6.3萬億元。不良資產處置市場需求巨大,但缺乏完善的法律及市場環境。一是不良資產處置相關政策規定仍然存在不合理因素。目前,商業銀行處置不良資產的方式中,最有效的是批量轉讓不良資產,但根據《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法規定》,十戶以上資產轉讓必須出讓給四大國有金融資產管理公司。二是資產管理公司的作用沒有充分發揮。四大國資產管理公司在處置不良資產上十分謹慎,如果處理不好可能會面臨國有資產流失的質疑。加之近年來處置凈收益率快速下降,因此四大國有資產管理公司在發展中逐漸更重視其他業務,不良資產處置收入占比持續下降。2016年,國務院下文允許每個省區可設立兩家省級資產管理公司,但地方資產管理公司只能收購區域內的不良資產,在處置手段上,不能采用債權轉讓的方式,只能通過債務重組、債權實現或經營等手段,資本金由地方自籌,資金規模受較大制約。三是不良資產處置方式及配套機制不完善。目前,銀行不良資產常見的處置方式主要有壞賬核銷、不良資產證券化和不良資產轉讓。由于壞賬核銷要求嚴格,不良資產證券化尚在探索階段,交易時間長、條件限制多,主要還是通過不良資產轉讓進行處置,但受制于資產價格評估體系不健全、二級市場流轉不暢通,導致不良資產評估價格扭曲,不良資產處置效率低下。同時,不少律師和會計師事務所在不良資產處置方面經驗和能力欠缺,無法提供如法律咨詢、資產評估、財務審計以及委托清收等專業服務,阻礙了不良資產交易市場發展。

五、相關政策建議

(一)對破產法進行適當調整,明確破產申請的啟動義務

參照歐洲、澳大利亞等一些國家法律規定,明確公司獨立董事或高管承擔啟動破產的責任。當公司資不抵債,不能償還當期債務時,相關董事有義務提起破產申請。若不申請破產,繼續發生的債務,相關董事或高管就要承擔相應連帶責任甚至刑事責任。這類規定也類似于一種公示,避免債權人在不知情狀態下承擔過度風險。

(二)由政府牽頭制定僵尸企業相對統一的認定標準,進行分類施策,推動僵尸企業進入處置

根據資產負債率、增值稅繳納、連續虧損年數等指標細化僵尸企業認定標準,定出時間表,下達目標任務,按時啟動僵尸企業破產處置工作,對處置不力的部門及官員進行問責。在處置過程中分類施策,對鋼鐵、煤炭、水泥等產能過剩企業,推進兼并重組;對已進入破產程序但符合國家產業機構調整政策、仍具有發展前景的企業,啟動重整或者和解程序;對高耗能高污染、產品沒有市場、經營難以為繼的企業,盡快制定并執行破產清算方案,實現市場出清。

(三)設立僵尸企業處置基金,完善相應保障

要形成將僵尸企業處置納入法律框架內解決的工作機制,對涉及職工人數多、社會影響大的企業的清理處置,要建立專項領導小組協調解決。有條件的地方政府應當設立僵尸企業處置專項基金,為解決破產處置的清算費以及破產企業尤其是大型國企的職工安置費用提供保障。在中央政策指導下,研究探索地方保障政策,如完善社會托底政策,加強轉崗職工再就業培訓等。

(四)充實司法辦案力量,進一步完善破產處置辦案機制

國家應針對目前司法機關辦案力量不足的現實,盡快成立和完善企業破產與清算審判庭,從編制、人員經費等方面予以保障,加強破產處置方面案件的專業培訓。司法機關應研究并完善破產清算制度,提高破產處置案件的審理效率。

(五)要對不良資產核銷和轉讓作出特別規定,并調整相關政策

金融管理部門應協調財政部,繼續完善《金融企業呆賬核銷管理辦法》和呆壞賬準備金制度,給予呆壞賬處置稅收優惠,積極推動呆壞賬及不良資產處置市場化。

(六)放開不良資產處置市場,加快不良資產的市場化處置

放開對地方資產管理公司設立條件、數量的限制,探索和引導民間資本進入資產管理公司和不良資產證券化市場。積極引導并支持金融機構等債權方加大與地方資產管理公司合作,通過債務重組、債轉股、對外轉讓等方式進行不良資產處置,放開受讓主體的地域限制。探索建立以銀監會負責業務監管、地方政府負責日常監管的綜合監管模式,建立和完善信息披露制度,確保地方資產管理公司規范、透明地開展業務。積極培育和發展會計師事務所、律師事務所、評估公司等中介機構,推進不良資產的市場化處置。

(七)加快金融監管體制改革,建立權責對等、激勵相容的監管框架

金融監管部門要通過合理的監管分工、嚴格的問責懲戒、薪酬等正面激勵抑制金融監管偏離公共利益的沖動,將監管行為統一到金融監管的整體目標上來。同時,應引導金融機構建立跨周期的業績考核和薪酬分配制度,促進長、短期激勵相協調,建立激勵相容、權責對等的信貸管理體系,在經濟下行期適度放寬不良貸款容忍度,鼓勵基層金融機構主動暴露和通過貸款重組、呆賬核銷、批量轉讓給資產管理公司等手段,及時推進僵尸企業處置化解風險。鼓勵銀行采取合法措施,打擊惡意逃廢債等金融欺詐行為,維護銀行合法權益。建立統一的大數據監管平臺,使得監管機構和金融機構能了解掌握企業債權債務狀況。

[注 釋]

① 我國目前對“僵尸企業”還沒有統一的認定標準,多是指已停產半停產,連續虧損、資不抵債,靠政府補貼和銀行轉貸、續貸存在的的企業。在本次調查中,判斷標準如下:一是息稅前利潤無法覆蓋債務的利息;二是經營性現金流為負,靠籌資現金流和投資現金流支付債務利息;三是依靠政府資源獲得各種現金流支持的企業,只要滿足以上三點中任意兩點的企業均應劃入“僵尸企業”。

② 對“破產處置”的分類,《破產法》明確規定了破產重整、破產和解和破產清算三種方式;而對“非破產處置”的分類,目前沒有一個統一的標準,法律上既沒有明確說明,實踐中也是種類繁多,文中只是對60戶被調查樣本企業的處置方式進行一個大體上的分類。

[參考文獻]

[1] 朱舜,楠陳琛.“僵尸企業”誘因與處置方略[J].改革,2016(3).

[2] 朱躍.政府引導、市場化運作,加快處置僵尸企業[J].中國經濟周刊,2016(4).

[3] 楊宇焰.僵尸企業的識別標準、形成原因及對策研究[J].西南金融,2016(3).

[4] 鄧洲.我國處置“僵尸企業”的進展、困境及對策[J].經濟縱橫,2016(9).

[5] 黃少卿,陳彥.中國僵尸企業的分布特征與分類處置[J].中國工業經濟,2017(3).

[6] 吳金蓉.僵尸企業處置中的法律問題探討[J].改革與開放,2016(9).

[7] 魏新璋.破產審判與“僵尸企業”處置的實踐探索與思考[J].法治研究,2017(2).

[8] 陳本菲.僵尸企業的識別與域外處置經驗借鑒[J].法制與經濟,2016(7).

[9] 陳彥玲.處置“僵尸企業”的國際經驗和借鑒[J].廣東經濟,2016(9).

[10] 山東省高級人民法院課題組,李方民.依法處置僵尸企業有關情況的調研報告[J].人民司法,2016(5).

[11] 南單嬋.破產重整企業信用修復研究[J].上海金融,2016(4).

Problems,Obstacles and Policy Suggestions

for the Entry of Zombie Enterprises into Bankruptcy

——Empirical Evidence from Enterprises and Banks

Yang Yuyan1,Lei Xiang1,Lu Pengyu2

(1.Peoples' Bank of China,Chengdu Branch,Chengdu 610041,China;2.Peoples' Bank of China,Guang'an Sub-Central Branch,Guang'an 638000,China)

Abstract: With the deep promotion of addressing overcapacity,cleaning up the zombie enterprises has entered the peak period. Some zombie enterprises are still alive,which not only takes up a lot of resources,increases the social costs,affects the rate of turnover of capital and the usage efficiency of capital,but also distorts market signals and hinders the effective allocation of resources. How to solve the difficulties of disposing zombie enterprises is of great significance to the realization of the effective allocation of resources and the optimization of economic structure. This paper conducts a survey of 60 zombie enterprises and 73 banks in Sichuan. After comparing the cost of disposal and non-disposal of zombie enterprises,and the cost and effect of different disposal modes,the problems and obstacles of disposing zombie enterprises through bankruptcy are pointed out. Finally relevant policy suggestions are suggested.

Key words: zombie enterprises;bankruptcy disposal;disposal cost;financial regulation;non-performing assets

(責任編輯:張積慧)