新中考模式下的初中道德與法治課教學策略

王小蘭

【摘要】本文基于新的中考模式,論述在初中道德與法治課教學中要重視教學內容生活化,教學要求能力化。具體來說,要重視培養學生獲取和解讀信息的能力、再認和再現知識的能力、分析問題和解決問題的能力。

【關鍵詞】新中考 道德與法治 教學策略

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)02A-0037-02

2014年9月,國務院印發《關于深化考試招生制度改革的實施意見》,標志著新一輪考試招生制度改革全面啟動,預計到2020年,基本形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式。

2016年9月20日,教育部印發《關于進一步推進高中階段學校考試招生制度改革的指導意見》,進一步推進中考改革,逐步建立“初中學業水平考試成績+綜合素質評價”的高中招生錄取模式。這次初中學業水平考試改革有兩大特點:一是全科開考/合格評價;二是統一要求科目(語數外、體育)與學生自選科目/“一考兩用”結合。中考考試內容改革:依據義務教育課程標準確定初中學業水平考試內容,提高命題質量,減少單純記憶、機械訓練性質的內容,注重考查學生分析問題和解決問題的能力,增強學生的創新精神和能力素質。

2017年8月17日,廣西壯族自治區教育廳頒發了《關于進一步推進高中階段考試招生制度改革的指導意見(第二次征求意見稿)》,對國務院和教育部的文件精神提出了具體的實施意見,特別強調高中階段考試招生制度要有利于高中階段學校創新人才培養模式,全面提升基礎教育質量。在學科命題要求中提出:要緊密聯系學生生活和社會實際,突出學科核心素養,在全面考查學生基礎知識和基本技能基礎上,注重考查學生綜合運用所學知識分析問題和解決問題的能力。因此,在初中道德與法治課教學中,我們要重視教學內容生活化,教學要求能力化。具體來說,要重視培養學生獲取和解讀信息的能力、再認和再現知識的能力、分析問題和解決問題的能力。這三方面的能力是學生創新能力的要求,也是學生可持續發展的需要。

一、如何培養學生獲取和解讀信息的能力

首先,道德與法治課程應從初始年級開始落實開展“時政五分鐘”活動,如在七年級時讓學生每節課說一個國內新聞,并進行一句話點評,八年級可讓學生做時政演講,九年級讓學生做時政評析。通過開展“時政五分鐘”活動,引導學生關心時政,篩選時政,評說時政,以此培養和鍛煉學生獲取信息和解讀信息的能力。其次,可以在做練習時,讓學生找出關鍵詞,通過關鍵詞找知識點,這樣的訓練方法也能達到培養學生獲取和解讀信息能力的目的。

二、如何培養學生再認和再現知識的能力

再現和再認知識的能力是學科教學中的重要培養目標。教育家蒙特利梭說:“我聽過了,我就忘了;我看見了,我就記得了;我做過了,我就理解了。”美國學者、著名的學習專家愛德加·戴爾提出的學習吸收率金字塔(如圖1)也清楚地告訴我們:主動學生比被動學習的效果要好得多。因此,要培養和提高學生再現和再認知識的能力,關鍵在于教師的教學方法。在教學過程中,教師一定要注意創設情境,引導學生理解知識,因為學生只有理解知識,才能記得住,記得牢。

如我市南寧四中的朱潔老師在執教人教版教材七年級上冊《做更好的自己》時,先讓學生觀看傅園慧在里約奧運會賽后接受采訪的視頻(她說:“我很滿意”,“我用了洪荒之力”。),然后設問:(1)傅園慧滿意自己的什么?或者她滿意自己的哪些方面?(2)你對自己滿意嗎?你滿意自己的哪些方面呢?(3)你還有沒有對自己不太滿意的地方呢?隨后引導學生討論,最后師生一起歸納得出課文的知識點:“我們要學會接納自己。既接納自己的優點,也接納自己的不完美。我們要學會欣賞自己,欣賞自己的獨特,欣賞自己的優點,欣賞自己的努力,欣賞自己為他人的奉獻。”這樣的教學方式能讓學生理解知識,進而有助于學生掌握知識。

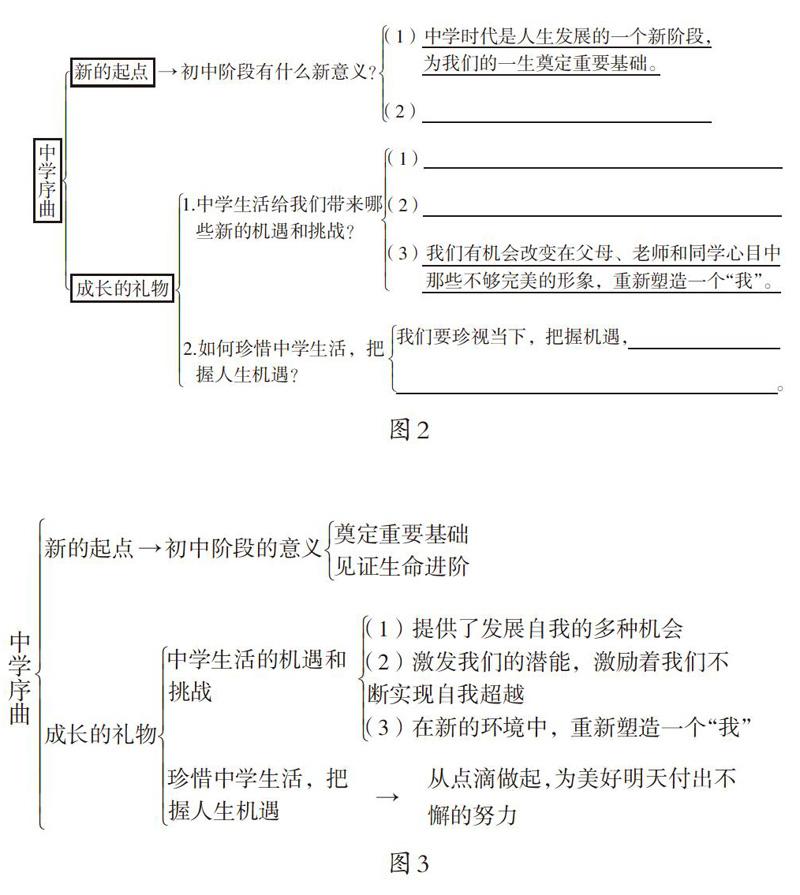

理解是記憶的前提和基礎,是最基本、最有效的記憶方法。教師在課堂教學的主要任務是創設情境,幫助和引導學生理解和領會知識。我們還可以通過設置填空式知識框架,引導學生參與課堂,進而更好地再認和再現知識(如圖2)。通過這樣的知識框架讓學生自己去思考并動手填寫,就能調動學生學習的積極性,有助于學生理解和掌握知識。如果教師只是自己把知識框架做好在課堂上展示給學生(如圖3),效果就比讓學生自己填寫知識框架差得多。

總之,我們在教學中要盡可能采用多種方式,引導學生參與課堂,讓學生在參與中感受知識、體驗知識,進而達到理解知識的目的。

三、如何培養學生分析問題和解決問題的能力

對于初中道德與法治學科來說,要培養學生分析問題和解決問題的能力,就要重視三方面能力的培養:(1)對信息的有效提取;(2)對知識的準確調用;(3)順暢的語言、清晰的層次、正確的邏輯、準確的術語。這三方面能力都需要前面兩項能力作為基礎。

要培養學生分析問題和解決問題的能力,就要牢牢樹立“思維的過程比思維的結果更重要”的思想。在教學中,要明確“為什么是這個答案”比“答案是什么”更重要!“答案是什么”是“金子”,“為什么是這個答案”則是“點金術”。因此,我們在教學實踐中,一定要重視引導學生弄清答案的來龍去脈,知其然,更重要的是知其所以然。

如2017年貴港市中考思想品德第17題:

材料一 29位外國元首和政府首腦、130多個國家、70多個國際組織……2017年5月14日至15日,“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行,“一帶一路”這個中國倡議正在轉變全球思路,在世界閃耀。……中國將向絲路基金新增資金1000億元人民幣。中方對取得的成果進行了匯總,主要涵蓋政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通5大類,共76大項、270多項具體成果。

材料二 中巴經濟走廊作為“一帶一路”倡議的重大先行項目,兩年多來,已有18個項目在建或建成,總投資額達185億元,改變了當地的投資形象,一系列合作項目的實施將消除巴基斯坦面臨的能源危機,緩解因基礎交通落后的不利影響,創造大量的就業機會,還將促進本地區國家間的合作,有利于維護地區和平與穩定。

材料三 “一帶一路”涉及幾十個國家、數十億人口,不同國家的政治制度、意識形態和文化習俗千差萬別,易產生各種各樣的沖突和挑戰,要做到“民心相通”并非易事。

閱讀上述材料,完成下列問題:

(1)運用《世界舞臺上的中國》知識,分析共建“一帶一路”為什么能在世界上閃耀?(4分)

(2)歸納說明巴基斯坦參與“一帶一路”建設是正確的選擇。(4分)

(3)運用《天涯共明月》知識,談談我國如何促進與“一帶一路”沿線人民的“民心相通”。(2分)

參考答案:17.(1)①我國綜合國力逐步增強,國際地位日益提高;②我國高舉和平、合作和發展的旗幟,在國際社會中履行著一個大國的責任;③我國經濟對世界經濟產生積極的影響,為全球經濟帶來了無限商機和活力,讓其他國家也分享了我國經濟發展的成果;④我國具有深厚的文化底蘊,在世界文化中獨具魅力。(4分)

(2)巴基斯坦參與“一帶一路”建設取得了顯著的成效:①改變了當地的投資形象;②消除能源危機;③緩解基礎交通落后的影響;④創造大量就業機會;⑤促進國家間合作;⑥有利于地區和平與穩定。(4分)(答對其中任意四點可得4分)

(3)①積極主動推動中華優秀文化走向世界,提升中華文化的國際影響力,增強中華文化的軟實力;加強不同文化之間的溝通與交流,促進彼此之間的相互了解和相互理解;(1分)②尊重彼此的文化,以平等的態度進行交流與對話。(1分)(其他答案言之成理,也可得1分)

要準確解答,首先要對試題的信息進行有效提取。該題的關鍵信息有多處,如“中國倡議正在轉變全球思路”,抓住了這一關鍵信息,就能準確地調用課本知識“中國的國際地位”“大國責任”;抓住關鍵信息“新增資金1000億元人民幣”,就能準確地調用課本知識“國際地位”“大國責任”“分享我國經濟發展成果”。此外,抓住關鍵詞“投資形象”直接可以導出答案“改變了當地的投資形象”;抓住關鍵詞“能源危機”直接可以導出答案“消除能源危機”;抓住關鍵詞“交通落后”直接導出答案“緩解基礎交通落后的影響”;抓住關鍵詞“就業機會”直接可導出答案“創造大量就業機會”;抓住關鍵詞“國家間合作”可以直接導出答案“促進國家間合作”;抓住關鍵詞“和平穩定”可以直接導出答案“有利于地區和平與穩定”;抓住關鍵詞“文化習俗”“民心相通”就能準確地調用課本“文化交融”的相關知識。

從參考答案我們可以看出,只要教師能引導學生有效提取試題的關鍵信息,然后準確地從關鍵信息中推導出考點知識,然后用順暢的語言、清晰的層次、正確的邏輯、準確的術語來作答,就能考取好成績。

總之,在教學過程中如果方法得當,就事半功倍;如果方法不當,便會事倍功半。我們要清楚地認識到練習是以知識為載體訓練學生能力的過程,要緊緊把能力的培養和訓練放在教學中的重要位置,只要這樣才能適應新形勢下中考改革的發展。

(責編 周翠如)