警務新媒體應對網絡輿情效果提升策略研究

史路遙 劉茉 劉芊汝 薛信朋

摘 要 警務新媒體是公安機關新時期營造良好警民關系、引導網絡輿情走向、宣傳國家方針政策和法律法規的有力武器。因此針對警務新媒體應對網絡輿情效果提升的策略進行探討,結合企業競爭情報中的SWOT分析法,從優勢、劣勢、機會、威脅四個角度入手進行分析,提出可行性提升策略,希望對公安機關高效運營警務新媒體平臺,有效開展對網絡輿情的監控和引導工作起到一定的科學指導作用。

關鍵詞 SWOT;警務新媒體;網絡輿情;提升策略

中圖分類號 G206 文獻標識碼 A 文章編號 2096-0360(2018)11-0001-05

當前,公安部門肩負著維護國家安全、社會穩定,保障人民生命財產安全的責任,同時也面臨著因新媒體時代到來而隨之產生的網絡輿情復雜多變的挑戰,因此如何高效地運用警務新媒體來正確引導網絡輿情,是當今公安部門亟待探討與研究的重要課題。

1 警務新媒體與網絡輿情概述

1.1 警務新媒體的概念和影響

警務新媒體是指在結合數字技術、網絡技術、其他現代信息技術的基礎上[1],供警務人員開展預防和懲戒違法犯罪行為,教化和改造違法犯罪人員,建立良好、穩定的社會秩序工作的具有交互性、綜合性的媒體形態和平臺[2]。這同時是公安警務工作與當前迅猛發展的新媒體有效結合的產物,也是保障經濟穩步發展和改革開放舉措順利落實,保障人民安居樂業,維護國家長治久安的有力的新型武器。

警務新媒體對于社會的影響是全方位的,它不僅是經濟和政治發展的助推劑,也在潛移默化中影響著人們的思維方式和生活方式。

一是新媒體的數字化技術使警務工作便捷高效。新媒體是數字化信息的傳播介質,能夠實現信息的數字化存儲、加工、傳播與呈現,大大提高警務工作的效率。二是新媒體的融合性特征使警務工作多專多能。新媒體時代傳播渠道和功能不斷融合,各種傳播形式交互影響,使得警務新媒體可以在同一平臺解決多方面的問題。三是新媒體的互動性能力使警務工作便民親民。新媒體的受眾反饋機制,能夠大大提高警務人員與群眾的溝通,有利于公安部門開展群眾工作。四是新媒體的網絡化特點使警務工作能更好地進行普及與宣傳。網絡是推動新媒體不斷革新的重要因素,網絡的發展也必將推動警務工作的普及和發展。

1.2 網絡輿情的概念和特點

網絡輿情是由于各種事件的刺激而產生的通過互聯網傳播的人們對于該事件的認知、態度、情感和行為傾向[3]。網絡輿情的特點主要可以總結為“四個多”和“三個性”。“四個多”即“內容多變、話題多元、形式多樣、載體多種”;“三個性”即“現實的互動性、情緒的感染性、總體的可控性”。

網絡輿情在傳播過程中主要經歷潛伏期、擴散期和消退期三個階段[4](如圖1),警務新媒體在應對不同階段時應及時調整方針,秉持不同的策略重點。在網絡輿情潛伏期,網絡信息量較低,事實真相不明,信息受眾有限,極易產生不實信息和網絡謠言,是信息異化概率最高、影響力最大的階段,各媒體主要工作以報道現狀、求證事實為主。在網絡輿情擴散期,網絡信息量迅速增加,各種正面負面的輿論充斥網絡平臺,事實真相也逐漸浮出水面,此階段輿情工作重在引導正確方向,控制網民情緒,揭露不實信息,平息事態發展。在網絡輿情消退期,網絡信息數量的增長速度降低,網絡信息數量的值趨向于一定值,輿情熱度消退,此時應當注重做好善后工作,總結經驗以應對外來的類似輿情事件。

圖1 網絡輿情傳播規律

1.3 警務新媒體運營現狀

目前警務新媒體平臺形式主要可以分為三大類:一是網絡類警務新媒體,例如用于警務信息公開搜索引擎、警務相關網站、警務網絡報紙、警務微博、警務微信公眾號等;二是警務信息數字廣播和電視;三是警務信息手機客戶端應用平臺[5]。根據2017年副省級城市公安系統新媒體賬號(以微博、微信賬號為主)排行榜數據,深圳交警(微博:@深圳交警,微信:深圳交警/深圳交警權威發布)、平安武漢(微博:@平安武漢,微信:平安武漢/武漢公安)、深圳公安(微博:@深圳公安,微信:深圳公安)位于前三名,見表1。這些警務新媒體通過策劃公安相關的優質、高度傳播性的內容和線上活動,向轄區百姓廣泛或者精準推送消息,提高參與度,提高治理效率,從而充分利用粉絲力量,達到治安管理目的。

近年來,警務新媒體發展呈現如下特點[6]:一是規模上,賬號數量、粉絲人數、服務領域不斷增長與擴大;二是表現形式上,不局限于簡單的圖文傳播,積極擁抱多元形式;三是內容上,更接地氣,用通俗易懂的語言發布信息并向公眾提供各種警務服務;四是傳播渠道上,除了雙微賬號,還嘗試客戶端、微視頻等新渠道。

與此同時,涉警網絡輿情問題持續多發。《2017年城市政務新媒體指數報告》顯示,公安系統相關網絡輿情占比為55.1%,公安部門已經成為網絡輿情的高敏群體之一。警務新媒體逐漸成為引導網絡輿論的有力途徑之一。借助警務新媒體,在不斷完善服務能力、推進政策宣傳深度廣度的同時,更能及時發現輿情動態、引導輿情走向,從而實現日常管理服務和危機精確響應的統一。警務新媒體需要本著充分負責的工作態度,秉持與社會協同工作的運營目的,推動公眾積極參與互動,保證輿情環境的平穩、安定、有序,做到專業、高效、規范、合理的應對網絡輿情。

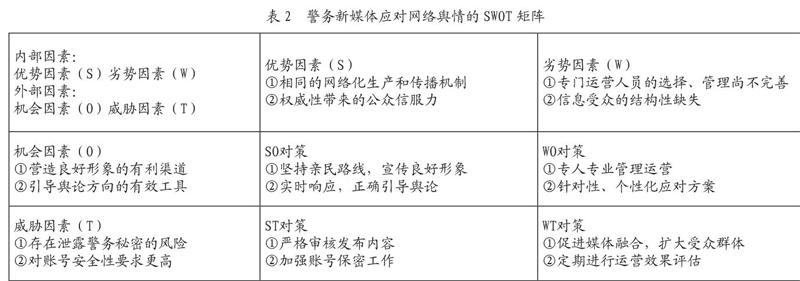

2 警務新媒體應對網絡輿情效果的SWOT分析

SWOT分析法是一種態勢分析法,通過對主體自身的strength(優勢)、weakness(劣勢)、opportunity(機會)及threaten(威脅)的分析,促進主體的未來良性發展。本文結合SWOT分析法,探討警務新媒體針對網絡輿情效果提升的最優策略。

2.1 警務新媒體應對網絡輿情的優勢(strength)

2.1.1 相同的網絡化生產和傳播機制

相較于電視、報紙、廣播等傳統媒體,警務新媒體和網絡輿情都是借助當今信息化時代的新媒體產品進行信息生產、傳播、交流和互動的,具有共同的信息承載媒介,共同的信息傳遞方式,相近的信息擴散途徑,相同的信息受眾群體。這使得警務新媒體在應對網絡輿情時更加游刃有余,能夠在洞悉網絡輿情產生、傳播、擴散、消退整個過程的基礎上,有針對性地進行輿情疏導和思想引導。2017年度全國公安政務新媒體伙伴大會上公布的了“十大反電詐新媒體作品”和“十大打擊互聯網新型犯罪經典案例”,就是立足于警務新媒體和網絡輿情有著相同的網絡化生產和傳播機制這一特點,創新宣傳方式,成為保障群眾利益的新武器。

2.1.2 權威性帶來的公眾信服力

警務新媒體在應對網絡輿情時有著身份權威性帶來的公眾信服力。現階段微博、微信等社交媒體都有身份認證功能,經過認證的用戶身份真實性得到保障。網民處在輿情漩渦中時,更希望警務賬號能夠更快更好更全面發聲。警務新媒體在黃金4小時[7]內及時辟謠,能夠有效遏制謠言傳播,由警務新媒體賬號發布的內容也更能得到網民的普遍認可。

2.2 警務新媒體應對網絡輿情的劣勢(weakness)

2.2.1 專門運營人員的選擇、管理尚不完善

警務新媒體對待輿情事件的觀點和角度,回應的時間和頻率,向公眾發布的數據和報告,均要以充分依據事實,嚴格遵守法律法規,以充分負責的態度編輯文案。因此在信息審核和數據保密方面需要耗費大量人力和時間,并選派專人負責新媒體賬號的運營、維護和監管,以避免“有平臺無運營”“有賬號無監管”“有發布無審核”等問題[6]。現階段,警務新媒體運營工作處于起步階段,專門運營人員的選擇和管理模式還處于試驗中,有待進一步完善和發展,同時,這一現狀成為影響警務工作嚴謹性的重要因素之一,也是警務新媒體應對網絡輿情的劣勢之一。

2.2.2 信息受眾的結構性缺失

警務新媒體受眾廣泛,但是仍然存在結構性缺失。根據“2017年中國微博行業用戶發展概況分析”[8]報告可以看出,2016年青年白領群體是主要力量。其中不滿30歲的青年是主要群體,占比達80%之多,這其中主要是18歲至30歲的用戶,其占比將近70%。同時,微博一半的用戶的分布在二、三線城市;經濟越發達的地區、人口越多的省份,微博用戶比例也越大。由此可見,微信信息受眾結構仍不完整,不能做到信息的廣泛傳播,需要警務新媒體與傳統媒體做好融合工作,以彌補各自受眾結構性缺失的問題。

2.3 警務新媒體應對網絡輿情面臨的機會(opportunity)

2.3.1 營造良好形象的有利渠道

目前,涉警輿情存在較多的負面問題,必須從各個方面提高執法公信力,構建警民合作的社會治安新格局。警務新媒體以平等的方式、親民的角度、通俗的表達,更能贏得公眾的理解和好評。同時,新媒體的及時性與便捷性,讓公安部門與公眾、公安部門與媒體的關系更緊密,拓寬了公安部門與外界的溝通渠道,有力推動了警媒之間的互動支持,能夠及時引導輿論方向,傳遞社會正能量,提升平臺公信力,塑造公安良好形象,共同維護良好的輿論環境和社會秩序。

2.3.2 引導輿論方向的有效工具

引導輿論方向的前提是掌握輿論主導權[9]。有效利用警務新媒體,擴寬輿論導向渠道,通過新聞報道、圖片視頻、互動討論、宣傳漫畫等各種形式提升警務信息發布效果,及時對涉警輿情進行辟謠、澄清,掌握輿論主導權,從而做好涉警網絡輿情的預測、預警、預防工作。

2.4 警務新媒體應對網絡輿情面臨的威脅(threaten)

2.4.1 存在泄露警務秘密的風險

警務新媒體在信息發布和信息回應過程中,一些案件進程等警務信息難免會主動或被動夾雜其中。對于一些具有反偵察能力的犯罪分子,可能根據警務新媒體透露的信息,對警務工作的整體部署、機構模式、人員配備、裝備類型等進行分析。輕則導致公安部門行動失敗,重則可能在一些大案要案中造成重大人員財產損失。

2.4.2 對賬號安全性要求更高

一方面,警務新媒體必須慎重斟酌信息發布內容,必須在保證不失泄密的情況下進行編輯發布。另一方面,警務新媒體后臺的賬號和密碼要有更高的安全性,因為一旦被犯罪分子竊取,肆意修改平臺數據,不僅會導致數據丟失、篡改數據、散布謠言、誤導公眾,還會被犯罪分子作為牟取利益的工具。

通過上述分析,形成警務新媒體的SWOT矩陣[10],見表2所示。

3 警務新媒體應對網絡輿情效果提升策略

3.1 SO對策:提升型策略

3.1.1 堅持親民路線,宣傳良好形象

2017年度政法網絡輿情事件風險總值為1 502.58,公安系統輿情風險總值為850.78,平均值為6.75(每起輿情事件風險值最高為10分,風險總值最高為2 270.00),“雙高”特點突出。在社會事務日益網絡化的新時代,公安部門在宣傳工作過程中,應始終秉持服務人民的基本要求,堅持親民路線,保持親民形象,針對新情況、新問題創新宣傳載體和宣傳形式,在轉變執法理念的同時,注重塑造良好形象[11]。警務新媒體作為公安宣傳的創新方式,堅持親民路線、宣傳良好形象,更有利于科學高效應對涉警網絡輿情危機。

3.1.2 實時響應,正確引導輿論

從輿情發酵時間上看,2017年“事發當天即引爆輿情的事件[12]”占比為21.3%,1—7天發酵的輿情事件占比最高,達41.6%,兩者較2016年均有明顯增長,見表3、圖2。熱點事件的輿情爆發時間與輿情事件發生時間的間隔越來越短,這對公安部門的輿情處置反應速度、應對力度提出了更高的要求。因此,通過警務新媒體來應對該問題,可以充分發揮其時效性強的優勢,嚴格遵循“黃金4小時”原則,通過快速發布權威信息,把握輿情引導先機,消除謠言滋生空間,做到實時響應,正確引導。

3.2 WT對策:防御型策略

3.2.1 促進媒體融合,擴大受眾群體

傳統主流媒體擁有政治優勢、資源優勢、人才優勢,要促進警務新媒體與傳統媒體的媒體融合,拓寬渠道,全面推進,擴大受眾群體。警務新媒體終端覆蓋的同時,也要關注內容的積極引導。一是要保證一次成稿的準確性,保證一手數據資料準確性、合理性。二是確保多渠道發布的同時性,確保信息覆蓋各種不同受眾青睞的宣傳媒體,達到廣而告之的目的。三是營造多層次傳播的廣泛性,及時快速的將相關信息傳達給廣大群眾[13]。新媒體這一特點能夠快速高效的形成廣泛媒體效應。但同時,也需要借鑒傳統媒體發布信息時再三甄別、反復考究的長處,提高權威性、公信力。

3.2.2 定期進行運營效果評估

在2017年政法領域輿情的事件統計中,其中52.8%處置恰當,贏得了輿論認可;36.0%的事件引起了網民的熱議,但仍有11.2%的情況遭到嚴重的輿論批判。在這其中將近一半的輿情事件未能有效引導[14]。公安部門針對網絡輿情的應對能力較之政府提出的要求和公眾的期待上,還存在不小的距離。因此,警務新媒體應定期進行運營效果評估,對工作態度、工作進展、工作得失進行總結反思,并借助新媒體平臺,通過網民投票、互動交流等方式,聽取意見建議。

3.3 ST對策:轉向型策略

3.3.1 嚴格審核發布內容

嚴格審核發布內容,既要保證發布內容準確反映公安部門態度,也要保證發布時效性,及時引導偏頗的輿論方向。根據法治輿情中心的統計,2017年政法類網絡輿情得到政法機關積極回應態度的占比75.6%,是近3年來的首次下降,中性態度占比18.1%,消極態度的僅占6.3%,見表4、圖3。目前,“有態度”“有速度”作為輿情回應的基本方法,已被多數公安部門付諸實踐,但在實踐應用中,仍然存在一些問題[11]。這就要求警務新媒體在嚴格審核發布內容的同時,把握好“時、度、效”。

3.3.2 加強賬號保密工作

警務新媒體賬號登錄的移動端和后臺須有專人負責,制定賬號保密制度,設置賬號保密的保障措施、應急預案,保證新媒體平臺網絡安全。同時,確保警務新媒體工作人員政治合格、作風過硬、專業優秀是警務新媒體平臺良好運營的重要基礎。

3.4 WO對策:強化型策略

3.4.1 專人專業管理運營

警務新媒體平臺必須做到專人管理、專人運營、專人負責,由專門的警務人員負責平臺的文案撰寫和回復互動,保證新媒體平臺的高效運轉。在專人負責的基礎上,還需提高警務新媒體運營的專業性,使其信息發布、回應等信息傳播行為,遵循行業規則和傳播規律。

3.4.2 針對性、個性化運營方案

警務新媒體的交互性特征,要求確立起針對性、個性化的運營方案,如針對不同的年齡、職業、民族等轄區人群特征和不同的經濟社會發展水平,確定有針對性的日常宣傳方案;對輿情事件高關注人群特征和關注點,制定輿情引導方案;針對警務工作內容,確定個性化服務方案等。

4 結束語

警務新媒體是公安機關新時期,營造良好警民關系、引導網絡輿情走向、宣傳國家方針政策和法律法規的有力武器。因此本文針對警務新媒體應對網絡輿情效果提升的策略進行探討,結合企業競爭情報中的SWOT分析法,從優勢、劣勢、機會、威脅四個角度入手進行分析,總結提升策略,對公安機關預防和打擊違法犯罪行為、有效開展社區警務工作、監控和引導網絡輿情具有借鑒意義。

參考文獻

[1]彭蘭.“新媒體”概念界定的三條線索[J].新聞與傳播研究,2016(3):120-125.

[2]熊一新.中外社區警務之比較[J].公安大學學報,1999(1):52-58.

[3]曾潤喜.網絡輿情管控工作機制研究[J].國圖情報工作,2009(9):79-82.

[4]蘭月新.突發事件網絡輿情演進規律模型研究[J].情報雜志,2011(8):47-50.

[5]匡文波.“新媒體”概念辨析[J].國際新聞界,2008(6):66-69.

[6]人民網輿情數據中心.2017年城市政務新媒體指數報告[EB/OL].[2017-11-30].http://yuqing.people.com.cn/n1/2017/1130/c209043-29678387.html.

[7]人民網輿情監測室.新媒體時代:處置突發事件的“黃金4小時”法則[N].人民日報,2010-02-09.

[8]中國產業信息網.2017年中國微博行業用戶發展概況分析[EB/OL].[2017-04-21].http://www.chyxx.com/industry/201704/516131.html.

[9]劉虹梅.努力增強黨引導輿論的本領[J].湖湘論壇,2005(3):9-10.

[10]袁野.面向網絡輿情的公安微博影響力提升策略研究[J].中國公共安全,2018(1):85-91.

[11]夏一雪.大數據環境下群體性事件輿情信息風險管理研究[J].電子政務,2016(11):31-39.

[12]羅佳.數讀·2017年度政法網絡輿情十大特征[EB/OL].[2018-01-19].http://www.cpd.com.cn/n15737398/n26490097/c40326490/content_5.html.

[13]劉芬,周云.從358個傳統媒體的樣本,看新媒體矩陣傳播之道[EB/OL].[2017-09-15].http://ex.cssn.cn/xwcbx/xwcbx_xmt/201709/t20170915_3642278_2.shtml.

[14]深圳政法網.數讀·2017年度政法網絡輿情十大特征[EB/OL].[2018-01-20].http://www.szszfw.gov.cn/poliinfo/kuaixun/201801/t20180120_10681832.htm.