蘇北地區技術創新環境評價研究

付一慧 姚正海

摘要:蘇北地區雖屬于江蘇,但是其發展水平及創新能力卻一直處于落后地位,為了深入了解蘇北地區技術創新環境的綜合水平。文章通過構建相關指標體系,運用主成分分析法針對蘇北地區的技術創新環境進行實證分析。結果表明蘇北地區技術創新環境落后主要是由地區經濟落后和人才缺乏兩大原因造成的。基于研究發現的問題,提出加快城市化建設進程、發行科技創新券、完善人才培養方案等措施加大對蘇北地區技術創新環境的優化。

關鍵詞:蘇北地區;技術創新環境;主成分分析;對策建議

“十三五”規劃綱中將創新發展列為五大發展理念之首,黨的十九大報告更是把創新作為引領發展的第一動力,是建設現代經濟化的戰略支撐。歷史證明:一旦科技創新得到了發展,地方就得到了發展,經濟實力和競爭力也都會得到提升,同時也將帶動新一輪現代化進程,而最大程度上優化技術創新環境是技術創新亟需解決的問題。江蘇省地處經濟發達的長三角地帶,其技術創新能力對推動地方經濟的發展具有非常重要的意義,而江蘇省地域跨度大,發展不均衡,各地區的技術創新能力水平有顯著差異,因此,從技術創新的角度來評價蘇北地區技術創新環境有實際意義。

一、文獻綜述

關于技術創新的研究,國內學者主要研究了區域創新能力,通過研究發現提高區域創新能力的意義在于它們能夠把技術創新轉為區域經濟增長的動力、促進產業升級、優化資源配置以及協調區域發展關系。吳顯英(2003)提出作為衡量區域經濟增長與競爭能力的一項最重要指標,區域技術創新能力的強弱反映了地方技術創新結構水平和功能發揮的強度。齊亞偉,陶長琪(2014)通過研究表明單純通過物質資本的聚集并不會使得技術創新得到深化,對區域的創新環境能力的提升不會有顯著影響,真正對區域技術創新能力有促進作用的是人才的聚集。張天譯(2017)通過選取恰當的計量方法,對影響區域創新能力的研究有了進一步的發現,他提出經濟結構水平對區域創新能力的影響作用最大,并且兩者是呈同方向變化,創新投入水平與經濟發展水平并列次之,更重要的是他發現了這兩者與技術創新能力之間存在門檻效應。王鵬、高妍伶俐(2017)發現經濟發展狀況與技術創新能力之間存在一定的聯系,在空間布局方面它們有相似的分布特征,存在顯著的地區差異性,因此提出地區的經濟基礎對區域創新能力有一定的影響作用。

本文在相關學者研究的基礎之上,通過分析比較了解蘇北地區技術創新所處的水平,并找出影響蘇北地區技術創新環境中的關鍵因素,從而提出具有針對性的解決措施。

二、技術創新環境評價指標體系的構建

(一)本文選用的評價方法

主成分分析法作為因子分析法的一種,當指標之間存在較高相關性且指標數量較多時,可能會分散指標的解釋作用,并且會增加工作的復雜程度。因此,主成分分析法的工作原理就是用少數變量來反映原來多個變量的信息,同時又不失可靠性。本文解決問題的基本思想就是從主成分分析理論和模型入手,分析出對蘇北地區技術創新環境具有解釋能力的綜合指標,以便對蘇北地區的技術創新能力進行更好的評價。

(二)評價指標體系的設計

反映地區技術創新能力的指標有很多,這里主要從微觀和宏觀兩方面著手,微觀環境包括研發投入水平、人才儲備;宏觀環境包括高技術產業環境、經濟發展水平、產業結構水平以及金融資源環境。

1. 研發投入水平。“R&D;經費”投入是衡量研發投入水平的一項重要指標,無論哪個區域處于何種發展水平,技術創新都需要大量的資金支持,并且發展的越好越快,需要的資金支持力度就越大。龔艷萍、屈寧華(2008)曾用“R&D;經費”投入作為技術創新的代表性指標之一對中國高技術產業在國際競爭力上競爭力的大小進行研究,因此,“R&D;經費”投入在一定程度上能反映一個區域技術創新環境水平的高低。

2. 人才儲備。人是實施創新活動的主體,“R&D;人員”是技術創新活動的直接力量,“R&D;人員”的水平直接決定了創新能力的高低,擁有越多的“R&D;人員”使得技術創新活動具有更大的創造性,隨著技術創新環境的不斷優化,對創新型人員的需求也在不斷提升。創新型人才的成長不僅與其自身的努力有關,也與外在條件有一定的關聯,高校是培養人才的主要基地,也是創新型人才集中之地,從高校畢業人數在一定程度上體現出當年人才的數量。因此,選擇“R&D;人員”數量同時結合“本專科及以上畢業生人數”作為衡量地區技術創新環境的評價標準具有重要意義。

3. 高新技術產業環境。隨著科技的發展,高技術產業在經濟發展中的地位越來越重要,甚至有成為主導產業的發展趨勢。技術創新可以帶動高技術產業的發展,同樣,高技術產業的發展體現了技術創新環境水平的高低,這二者相輔相成,相互促進。葉玲飛(2015)在研究科技金融對技術創新影響作用時便選取了“高技術產業產值”這一指標,本文同樣也選取這一指標來度量蘇北地區技術創新環境的水平高低。

4. 經濟發展水平。“人均GDP”是衡量實體經濟增長最重要的指標,而技術創新環境的發展又依賴于實體經濟,“GDP”是衡量經濟總量的一項重要指標,對區域發展來說,“GDP”總量和“人均GDP”都具有非常重要的意義。一般來說,經濟發展水平與技術創新環境的完善程度之間呈正相關,因此,本文用“人均GDP”與“GDP”總量作為反映經濟發展水平的指標,研究其與蘇北地區技術創新環境之間的關系。

5. 產業結構水平。技術創新是推動產業結構升級的根本動力,通過技術的不斷更新與改造實現產業升級,產業轉型升級后又為技術創新提供了有利的條件,朱玲(2007)發現產業結構是影響技術創新能力的間接因素,但由于指標設置的不全面并且沒有具體的測度方法所以并沒有深入研究,這里便在其基礎上選擇“第二、三產業比重”作為衡量產業結構水平的代表性指標作進一步的分析。

6. 金融資源環境。這里衡量的是指金融市場對技術創新活動的支持力度,由于技術創新活動具有歷時久、資金需求量大的特點,并且結果具有不確定性,因此伴隨著高風險,對任意一個技術創新主體來說,僅僅依靠自身的資金或是政府的補助是不可行的。胡登峰、王巍(2012)從企業角度出發得出從金融機構籌集的資金額度是影響地方技術創新環境的因素之一這一結論,為了檢驗該結論對蘇北地區技術創新環境是否一致,本文選用“金融機構貸款余額”作為衡量金融資源環境的指標。

三、蘇北地區技術創新環境影響因素實證分析

基于前面所選指標,根據評價方法的需要,從《2016年江蘇省統計年鑒》中找到江蘇省13市相應的R&D;支出、R&D;人員、人均GDP、GDP總額、第二、三產業比重、本專科及以上畢業人數、金融機構貸余額和高新技術產業產值這八個指標在2015年的數據,然后進行相應的分析。具體的分析過程如下。

因子分析模型:X=AF+ε.其中:X—原有變量,F—公共因子,A—因子載荷陣,ε—特殊因子

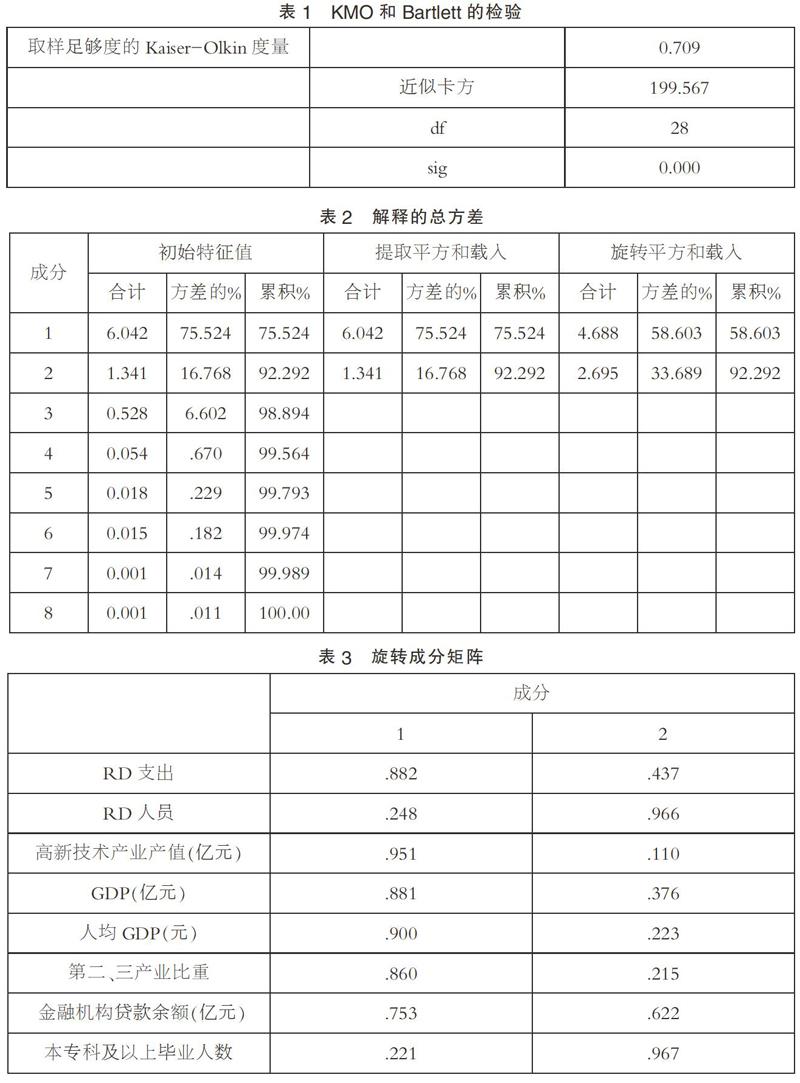

見表1,KMO和Barlett的檢驗結果顯示,KMO的值為0.709,顯著性水平接近于0,說明采用主成分分析法是可行的。

在對原有8個變量采用主成分法分析時,先進行了公因子方差檢驗發現所有變量的共同度均較高,變量的信息大部分都被保留了下來。見表2,前面兩個因子解釋了92.292%原有變量的總方差,信息大部分也被保留了下來,這兩張表明了用主成分法提取變量總體效果還是比較理想的。

見表3,選擇旋轉后的因子載荷陣,可以看出,第1個因子主要解釋研發經費支出、高技術產業產值、GDP、人均GDP、第二、三產業比重和金融機構貸款余額這幾個變量,可解釋為經濟水平因子,第2個變量主要解釋了RD人員、本專科及以上畢業生人數,可解釋為人力資源因子。兩因子沒有線性關系,因子含義也比較清晰,能實現因子分析的設計目標。

見表4,可以得到公共因子的最終得分,因子得分函數如下:

F1=0.179y1-0.171y2+0.287y3+0.194y4+0.241y5+0.230y6+0.087y7-0.181y8

F2=0.021y1+0.494y2-0.186y3-0.014y4-0.107y5-0.102y6+0.162y7+0.502y8

可得到每個地區的最終得分的計算公式為:

Fi=0.586F1+0.337F2(i=1,2,3,...13),公共因子的系數為其旋轉平方和載入的方差。

見表5,蘇北五市排名均靠后,這與實際相符,造成這一現象的主要原因是這五市在八個指標中均處于中下游水平,宿遷、淮安及連云港這三市甚至在這八個指標中一直處于最下游水平,鹽城大部分指標都處于下游水平,GDP及金融機構貸款年余額處于中游水平,徐州在這幾個指標中大部分處于中游水平,但是人均GDP、第二、三產業比重以及金融機構貸款余額卻處于下游水平。從兩個公共因子來看,主要是這五市在經濟水平因子方面與其他地區差距較大所引起的。

四、蘇北地區技術創新環境優化對策建議

(一)全面推動經濟穩健發展

經濟落后的原因有多種,在蘇北五市中,交通不便是造成經濟落后最重要的原因之一,周圍又缺乏發達城市的帶動,招商引資比較困難,同時,這五市的城市化程度不高,農村剩余勞動力較多,因此地區經濟增長緩慢,要想解決這個問題,就需要加大對蘇北地區的交通以及城市化建設進程,同時政府出臺招商引資將會很大程度消除投資商的顧慮,讓更多的投資商愿意投資這些地方。改善地區的經濟發展水平不是短時間內就可以完成的,只有將基礎設施做好才可以更好、更快地促進區域經濟發展。

(二)推行并完善科技創新券制度

從金融機構借款存在困難,同時證券市場準入門檻高,在市場公開籌集資金也存在一定的困難,所以為了獲得更多的科研資金,我國已經在多地開始推行科技創新券。科技創新券是由政府發行的有價證券,目的是為了促進中小企業科技創新的進步,其運用方式是政府制定,企業認領,再由企業憑券從科研機構購買科研服務,科研成果完成時,科研人員持券到相關政府部門兌現。有了政府的支持,就可以在目前資金短缺的情況下依然可提前得到科研成果,促進了資源與需求的對接,更重要的是幾乎所有的持券企業都會追加研發投入,放大了政府的引導作用,激發了潛在創新消費,充分體現了其科研消費撬動的作用。我國最早引入該種方式的區域正是蘇北五市之一的宿遷,隨后淮安也有運行,這為發行科技創新券提供了便利,在原來的基礎上,加大并完善發行模式將有利于提升蘇北地區技術創新環境的提升。

(三)健全人才培養和人才引進方案

蘇北高校的數目較少,總數甚至比南京單個城市的數目還少,即使在蘇北畢業的學生也有很大一部分選擇到蘇南就業,這就造成了人才少、人才留不住的局面。要想緩解這樣的局面需要建立更多的院校,同時,地方還需要多出臺一些優惠政策,讓他們愿意留下來。對于技術創新型人才的培養則可以采用產教融合的方式,學校和企業合作的方式,以培養更多復合型、應用型的高技術人才。

(四)強化并拓展信息溝通渠道

融資困難,有的時候不是因為缺乏資金,而是信息溝通渠道不暢。很大程度上我國的技術創新主體是政府而非企業,與企業主導相比,政府主導缺乏市場激勵性,同時,企業擁有更多自主資金,這導致技術主體與資金主體嚴重分離。針對這個原因,提出應該促使我國技術創新應由政府主導向國有大型企業主導轉變。在兩主體分離時,想要加強企業與科研機構之間的聯系就應該建立兩者之間信息交流的平臺,比如利用互聯網平臺或是中介服務。另外,產學研相結合,學以致用,有針對性有目的性的學習研發,使得資金與技術能有效的結合。

參考文獻:

[1]吳顯英.區域技術創新能力評價中的因子分析[J].哈爾濱工程大學報,2003(02).

[2]齊亞偉,陶長琪.環境約束下要素集聚對區域創新能力的影響[J].科研管理,2014(09).

[3]張天譯.中國區域創新能力比較研究中[D].吉林大學,2017.

[4]王鵬,高妍伶俐.中國區域創新能力差異的實證研究[J].南京工業大學學報,2017(01).

[5]龔艷萍,屈寧華.技術創新能力對中國高技術產業國際競爭力影響的實證研究[J].技術經濟,2008(04).

[6]葉玲飛.江蘇省科技金融促進技術創新的作用研究[D].中共江蘇省委黨校,2015.

[7]朱玲.技術創新對產業結構演進的影響分析[D].大連理工大學,2007.

[8]胡登峰,王巍.技術創新投融資金融生態環境評價指標體系的構建及應用-以安徽省為例[J].科技進步與對策,2012(07).

(作者單位:江蘇師范大學商學院)