外河壩滑坡地質(zhì)特征與穩(wěn)定性分析

鄧海泉,石金胡,杜逢彬

重慶市勘測(cè)院,重慶 400020

0 引言

2009年11月16日,某縣城防洪護(hù)岸綜合整治工程第四標(biāo)段施工過(guò)程中,樁號(hào)K0+187~K0+276庫(kù)岸段發(fā)生了滑坡。滑坡縱向長(zhǎng)約120m,寬度40m~96m,平均厚度11.0m,面積0.77×104m2,體積約8.4×104m3。前緣伸至烏江河漫灘,后緣形成高約11m的陡坎,緊鄰319國(guó)道外側(cè)路邊線,危及到319國(guó)道的行車安全。查明滑坡體的邊界條件、物質(zhì)成份等地質(zhì)特征,對(duì)研究滑坡的穩(wěn)定性及其變化有十分重要的工程意義,直接影響到防洪護(hù)岸綜合整治工程的正常施工,也直接影響到附近人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。本文在對(duì)滑坡體邊界條件、物質(zhì)組成、滑帶土性狀等地質(zhì)特征及其周邊地質(zhì)環(huán)境研究的基礎(chǔ)上,對(duì)滑坡體穩(wěn)定性進(jìn)行初步分析。

1 地質(zhì)環(huán)境

外河壩滑坡所處區(qū)域?qū)賮啛釒貪駳夂騾^(qū),具有夏季炎熱多雨、秋冬多霧的特點(diǎn)。年平均降水量為1001.9mm,歷年最大、最小降水量為分別為1363.0mm、681.7mm,兩者比值為2.0。多年平均氣溫17.3℃。多年最高月平均氣溫27.5℃(8月),最低月平均氣溫6.7℃(1月)。

外河壩滑坡處于位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)上揚(yáng)子臺(tái)褶帶上,燕山運(yùn)動(dòng)奠定了區(qū)內(nèi)的基本構(gòu)造格架,以北北東向構(gòu)造為主。地處郁山鎮(zhèn)背斜北西翼,巖層呈單斜狀產(chǎn)出,產(chǎn)狀286∠40°,未見(jiàn)斷層通過(guò),地質(zhì)構(gòu)造較簡(jiǎn)單。

滑坡區(qū)出露基巖為志留系中上統(tǒng)羅惹坪組(S2lr)頁(yè)巖。

2 滑坡區(qū)基本地質(zhì)特征

2.1 形態(tài)特征

外河壩滑坡地處滑坡位于烏江右岸,某縣城防洪護(hù)岸工程第四標(biāo)段樁號(hào)K0+187~K0+276處,平面上呈寬寬圈椅狀,前緣伸至烏江河漫灘,高程約203m,后緣高程245m,高差42m。滑體縱向長(zhǎng)約120m,寬度40m~96m,平均厚度11.0m,面積0.77×104m2,體積約8.4×104m3。滑坡地表為耕地及居民點(diǎn),靠319國(guó)道附近為居民點(diǎn),現(xiàn)部分房屋(簡(jiǎn)易)已垮塌。319國(guó)道于高程245m靠滑坡后緣邊界經(jīng)過(guò)。

滑坡邊界較為清晰,滑體后緣與319國(guó)道相接,后緣地貌較明顯;滑體前緣伸至烏江河漫灘;319國(guó)道以上,為基巖(頁(yè)巖)邊坡,滑坡呈寬寬圈椅狀。滑坡在地形上為斜坡,局部為陡坎及緩平臺(tái),平均地形坡角約21°。滑坡體上無(wú)沖溝發(fā)育。

2.2 滑體特征

1)物質(zhì)組成

滑體主要由粉質(zhì)粘土組成,少量為粉質(zhì)粘土及碎石土,含量約5%,主要分布在滑坡后緣(靠319國(guó)道附近),塊徑一般2cm~5cm,最大15cm。褐黃色粉質(zhì)粘土呈可塑狀,灰-褐灰色粉質(zhì)粘土呈軟-可塑狀。

2)結(jié)構(gòu)特征

根據(jù)地表地質(zhì)測(cè)繪和鉆孔揭示粉質(zhì)粘土及碎石土平面上主要分布在靠后緣及319國(guó)道外側(cè),在鉛直方向由上至下分別為碎石土、褐黃色粉質(zhì)粘土、灰~褐灰色粉質(zhì)粘土,垂直分帶性較為明顯。

3)厚度特征

滑坡堆積物前緣厚度約6.00m~14.85m,后緣厚度約11.50,平均厚度11.00m。

2.3 滑床特征

1)滑床巖性

滑床為褐灰色粉質(zhì)粘土,滑床下伏基巖為志留系中上統(tǒng)羅惹坪組(S2Lr)頁(yè)巖,產(chǎn)狀286°∠40°。

2)滑床形態(tài)

勘探揭示滑坡滑面主要沿灰~褐灰色粉質(zhì)粘土中滑動(dòng)。前緣滑面順直,傾角近水平,后緣滑面近似于圓弧形,傾角20°~74°,變化較大。該滑坡滑床形態(tài)總體連接圓順,無(wú)突變現(xiàn)象。

3)滑面連通性

滑動(dòng)面附近土體相對(duì)較密實(shí),面平直,偶見(jiàn)擦痕,滑面傾向207°,傾角0°~20°,滑面貫通性一般。

2.4 滑動(dòng)擠壓特征

滑坡滑動(dòng)擠壓跡象明顯,這些擠壓結(jié)構(gòu)面在剖面間的連線可形成統(tǒng)一滑面(見(jiàn)圖1)。

圖1

2.5 水文地質(zhì)特征

滑坡內(nèi)地表水系不發(fā)育,無(wú)季節(jié)性排水溝。滑坡位于烏江右岸,靠近河床,水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,主要為松散堆積層孔隙潛水。滑坡地下水受滑體土巖性影響,土體透水性較差,地下水位埋深較淺,推測(cè)多為鉆孔殘留水,地表未發(fā)現(xiàn)泉水、明流等。

3 滑坡穩(wěn)定性初步分析

3.1 計(jì)算公式的選用

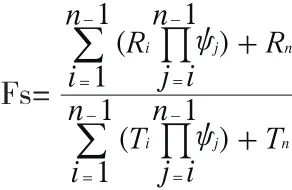

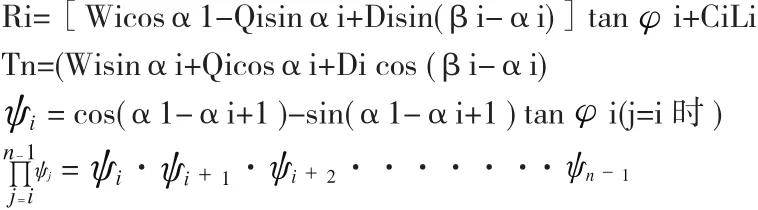

滑坡穩(wěn)定性計(jì)算的方法很多,根據(jù)滑坡滑動(dòng)面的形態(tài)及滑坡的特征以及滑坡穩(wěn)定性計(jì)算公式的適用條件,這里采用《地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘察規(guī)范》(DB50/143—2003)中公式(17)進(jìn)行計(jì)算,基本計(jì)算公式如下:

式中:Fs為穩(wěn)定系數(shù);

ai為第i條塊滑動(dòng)面與水平面的夾角(°);

Ri為作用于第i條塊的抗滑力(kN/m);

Ti為作用于第i條塊滑動(dòng)面上的下滑分力(kN/m);

Di為第i條塊的動(dòng)水壓力(kN/m);

Qi為第i條塊的地震力(kN/m);

ψj為傳遞系數(shù);第i條塊的剩余下滑力傳遞至i+1條塊時(shí)的傳遞系數(shù)(j=i);

Wi為第i條塊自重標(biāo)準(zhǔn)值與相應(yīng)附加荷載之和(kN/m);

φi為第i條塊土的內(nèi)摩擦角(°);

Ci為第i條塊土的粘聚力(kPa);

Li為第i條塊滑動(dòng)面的長(zhǎng)度(m);

n為條塊數(shù)。

依據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘察規(guī)范》規(guī)范12.1.8規(guī)定:本次計(jì)算,由于滑體土滲透系數(shù)試驗(yàn)最大值為0.73×10-7m/s,小于1.0×10-7m/s,故荷載主要考慮了滑坡的自重,不計(jì)動(dòng)水壓力。

計(jì)算公式中:

Di為動(dòng)水壓力,取零;Qi為地震系數(shù),取零。

3.2 計(jì)算參數(shù)的確定

1)滑體重度(γ)

根據(jù)滑坡體的物質(zhì)組成及其分布特征,經(jīng)權(quán)重計(jì)算,滑體土綜合天然重度為20.1kN/m3,飽和重度取20.69kN/m3。

2)滑帶土的抗剪強(qiáng)度(C、Φ)

對(duì)滑坡體取代表性的滑帶土樣作了室內(nèi)抗剪強(qiáng)度試驗(yàn),并選取了代表性的滑帶土作了現(xiàn)場(chǎng)大剪試驗(yàn)。以滑坡滑帶土的現(xiàn)場(chǎng)大剪試驗(yàn)為基礎(chǔ),結(jié)合滑帶土的室內(nèi)試驗(yàn)成果特征及其滑帶土特征,經(jīng)綜合分析,滑帶土的天然抗剪強(qiáng)度Φ取12.5°、C取22.7kPa,飽和抗剪強(qiáng)度Φ取9.2°、C取15.8kPa。

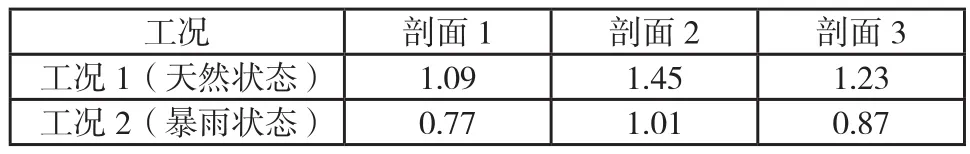

3.3 滑坡穩(wěn)定性計(jì)算與評(píng)價(jià)

選取代表性計(jì)算剖面剖面1、2、3,進(jìn)行2種工況的計(jì)算,計(jì)算工況及計(jì)算成果見(jiàn)表1。

表1 穩(wěn)定性系數(shù)Fos計(jì)算成果表

滑坡穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果表明:天然狀態(tài)下(工況Ⅰ),滑坡穩(wěn)定性系數(shù)Fs=1.09~1.45,處于穩(wěn)定狀態(tài);暴雨(工況Ⅱ)時(shí),滑坡穩(wěn)定性系數(shù)Fs=0.77~1.01,處于不穩(wěn)定和欠穩(wěn)定狀態(tài),勘察期間,下小雨時(shí),滑坡1—1′剖面附近有二次滑移現(xiàn)象,與實(shí)際情況吻合。

綜上所述,該滑坡在天然狀態(tài)下處于穩(wěn)定狀態(tài),暴雨時(shí)處于不穩(wěn)定及欠穩(wěn)定狀態(tài)。

4 結(jié)論

滑體主要由粉質(zhì)粘土組成,少量為粉質(zhì)粘土及碎石土,含量約5%。勘探揭示滑坡滑面主要沿灰~褐灰色粉質(zhì)粘土中滑動(dòng)。前緣滑面順直,傾角近水平,后緣滑面近似于圓弧形,傾角20°~74°,變化較大。該滑坡滑床形態(tài)總體連接圓順,無(wú)突變現(xiàn)象。

滑坡在天然狀態(tài)下處于穩(wěn)定狀態(tài),暴雨時(shí)處于不穩(wěn)定及欠穩(wěn)定狀態(tài)。

[1]水電水利工程邊坡工程地質(zhì)勘察技術(shù)規(guī)程.中國(guó)電力出版社,2006,9.

[2]地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘察規(guī)范(DB50/143-2003),2003.