高職學生經典誦讀能力培養策略與方法研究

馬經義

摘要:本文通過對高職學生經典誦讀現狀的問卷調查分析,結合實際提出了培養高職學生經典誦讀能力的“基于信息化教學的四三模式”。詳細闡釋了依托信息化教學的重要性,并解析了培養學生閱讀、思考、表達三種核心能力的“三三讀法”和“三三教法”的內涵。本文為高職學生經典誦讀能力培養策略與方法研究提供了新視覺和新思路。

關鍵詞:高職學生 經典誦讀 培養策略 四三模式

隨著時代的發展.我們越來越堅定一個民族的強盛最終應該表現于文化的繁榮與自信,越強大的國家它的固有文化保存并傳承得越完好,一個衰弱的國家它的文化總是支離破碎,所以優秀傳統文化的復興是實現偉大中國夢的前提。在《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020)》中就指出:“要加強中華民族優秀文化傳統教育。”作為國家未來中流砥柱的大學生群體成了傳承優秀傳統文化的主力軍,其中的高職學生也不例外。作為高職院校,用什么樣的方法和策略培養學生中華經典誦讀的能力從而實現傳承優秀傳統文化的目的呢?這是一個值得我們深入研究的大課題。

對于高職學生經典誦讀能力培養策略與方法研究,我們首先需要思考以下幾個問題:第一高職學生經典誦讀能力培養的含義是什么?換而言之,通過經典誦讀到底要培養學生何種能力?第二高職學生經典誦讀的現狀何如?第三基于現狀構建何種培養模式才能有效地提升高職學生經典誦讀能力?第四除了培養模式的構建與運用還有那些活動可以輔助培養從而增加參與度與趣味性。不難看出以上四個問題夠成了一條環環相扣的思路,只有在這條清晰而富有邏輯的思路下探究策略與方法才是有的放矢,否則就會離題千里。下面我們逐一探究:

一、高職學生經典誦讀能力培養的含義

高職院校是為國家和社會培養高素質技能型人才,學生的高技能是從專業學習中獲得的,而高素質主要是從文化學習中獲得的,經典誦讀就是培養這種高素質的路徑之一。在實際教學中我們往往會忽略一個問題,那就是高素質的獲得是從高能力中來,換句話說,素質目標的達成是建立在能力目標的基礎之上的。何謂“能力”,從心理學角度理解,能力就是一個人的認識力和辨別力“它是保證人們有效地認識客觀事物的穩固心理特點的綜合”從教育學的角度看,能力是具有可遷移性的,它是學生從具體的知識中提煉出來的思維方式、認識方法、操作法等綜合而成的行動力。這種行動力是一種可再生資源,它可以生產創作出其他的知識與技能。那么經典誦讀到底要培養學生何種能力?概括起來有三種能力:

第一、閱讀能力。從字面上講就是看書的能力,其核心在于通過閱讀獲取相關的信息并有所領悟。著名教育學家葉圣陶先生說閱讀能力就是“自能讀書”,會不會閱讀是決定學習效果的關鍵因素。對于高職學生而言閱讀能力是他們實現職業教育對接終身教育的基本功。

第二、思考能力。思考是一種思維活動,但是有思維并不等于有思考,因為思考是思維的高階,它是以事實、數據、圖像等作為依據通過已有的原理與方法推演出來的具有系統化和邏輯性的能力呈現。從教育學的角度講,思考具有獨立性和創造性,它是一個人的自主思維。思考能力的強弱往往成了判斷一個人聰明才智最重要的標準。對于高職學生而言思考能力是完成職業教育與終身教育對接的關鍵能力。

第三、表達能力。所謂表達是指“把自己內化了的知識賦予能夠傳遞給他人的形式來加以表現的過程,或是由于外化而得以表現的內容。”一個人能夠準確的表達,這說明他有自己的思想、觀點、判斷,這一切都是通過閱讀和思考產生出來的外顯,所以表達能力是學習效果的綜合反映,是經典誦讀能力的最高體現。

通過上述的分析,我們不難看出,高職學生經典誦讀能力培養的含義就是通過經典誦讀的方式培養學生的閱讀、思考、表達三種核心能力,從而提升學生人文素養的目的,完成能力培養實現素質目標達成的過程,進而讓職業教育與終身教育對接,最終實現傳承發揚中華文化與民族精神。

二、高職學生經典誦讀的現狀調查分析

為了準確掌握高職學生經典誦讀的狀況.為構建適合高職學生經典誦讀能力培養的策略與方法,我們專門制定了一份問卷調查,希望通過真實的數據為本研究做支撐。問卷設置了八個問題,在省內選擇了5所具有代表性的高職院校實施問卷,最后調查分析情況如下:

①你覺得有必要了解中國傳統文化方面的知識嗎?問卷結果,98%的學生認為很有必要。2%的學生認為一般了解即可。無人選擇“沒有必要了解”項。②面對當前的“國學熱”,84%的學生認為這是文化的傳承與發展。11%的學生認為這是一種知識的延續而已。5%的學生認為這是學術界的炒作。③你覺得傳統文化對你的生活、學習以及今后的工作有什么樣的影響。97%的學生認為可以提升自己的素養。3%的學生認為只是一種消遣的方式。無人選擇“沒有影響”項。④日常生活中你會閱讀中國傳統文化經典著作嗎?調查結果有5%的學生經常閱讀。12%的學生偶爾閱讀。83%的學生從不主動閱讀。⑤如果讓你選擇自己喜歡的經典著作。你會選擇什么?97%的學生會選擇小說、詩詞或散文。2%的學生選擇了先秦諸子經典。1%的學生選擇學術文獻典籍。⑥你認為自己在閱讀經典的過程中最缺乏什么?92%的學生認為缺乏閱讀的方法。8%的學生認為缺乏閱讀環境。無人選擇缺乏“閱讀的書籍”項。⑦通過閱讀中華經典你最想獲得什么?79%的學生想獲得閱讀、思考以及表達能力。11%的學生想獲得廣博的知識。10%的學生想增強自信。⑧你愿意在專業課程體系中增加一門《經典誦讀》嗎?調查結果,92%的學生愿意。8%的學生表示無所謂。無人選擇“不愿意”項。

從以上八個方面的問卷結果來看,在高職學生的意識中,中國傳統文化方面的知識任然是很重要的,并且認可了優秀傳統文化對自身素養的提升,而且愿意在人才培養體系中增加經典誦讀課程,從而提升自己的閱讀、思考以及表達能力,增加知識面,樹立自信。與此同時,在問卷結果中我們又看到了與前者相矛盾的一面。我們發現,絕大多數的高職學生都不會主動閱讀經典,像先秦諸子類的學術經典更是無人問津,相比較而言高職學生更愿意選擇可讀性強的小說、散文以及詩詞類的文學經典作為自己閱讀的對象。從這份問卷調查結果來看,可以得出影響高職學生經典誦讀效果的最主要問題在于學生缺乏閱讀方法,以及經典誦讀文本選擇的范圍和內容。

三、高職學生經典誦讀“四三模式”的構建

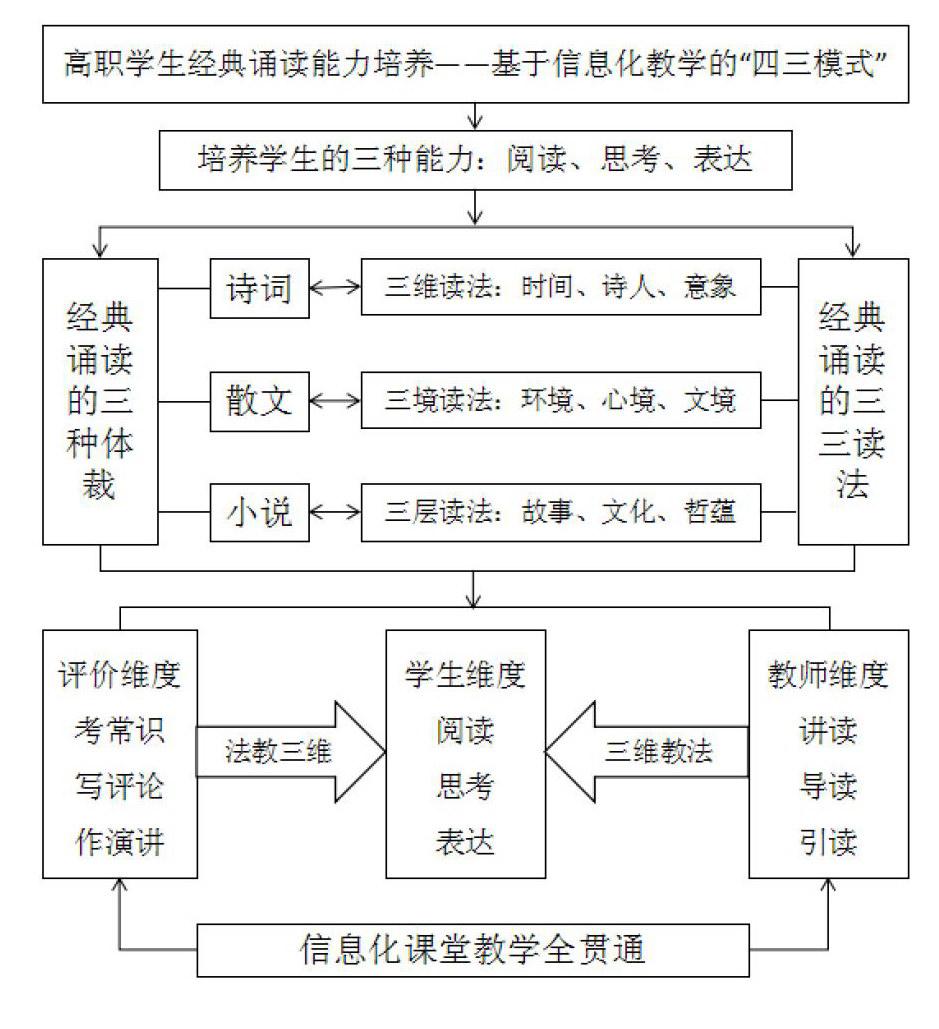

基于高職學生經典誦讀能力培養的調查與分析,我們構建了一套適合高職學生經典誦讀能力培養的模式——“基于信息化教學的四三模式”。此模式的構架如下圖1所示:

(一)“四三模式”的內涵

首先需要解釋這套培養模式中有哪四個三。第一個“三”是指通過經典誦讀培養學生三種能力,閱讀能力、思考能力、表達能力。第二個“三”是指經典誦讀內容選自三種文學體裁。詩歌、小說、散文。每種文學體裁的內容選取以時間為縱向,以作者為橫向。第三個“三”是指經典誦讀內容的“三三讀法”。詩歌的三維讀法——時間維度、詩人維度、意向維度。小說的三層讀法——讀名著故事、讀中國文化、讀哲學意蘊。散文的三境讀法——讀環境、讀心境、讀文境。第四個“三”是指誦讀能力培養的“三三教法”。其中包含三個維度。教師維度運用講讀、導讀、引讀三種方式教學。講讀是指教師從理論層面講閱讀方法。導讀是指教師使用閱讀方法講具體作品,進行示范性閱讀。引讀是指學生在老師的引導與啟發下運用相應的方法嘗試性地閱讀作品。學生維度圍繞閱讀、思考、表達三條線路進行訓練。學生獨立選擇具體的作品,運用相應的方法思考,用自己的語言表達對作品的理解。評價維度使用考常識、寫評論、做演講三種方式完成考評。考常識是指以考試的方式對文學知識性的內容進行考評,此項針對學生的閱讀基本能力進行評價。寫評論是指老師指定作品,學生運用所學的閱讀方法對作品進行書面評論,此項針對學生的思考能力進行評價。做演講是指學生將自己的書面評論以演講的方式講授給聽眾,此項針對學生的表達能力進行考評。“三三教法”是基于黑格爾“正反各”的哲學理念,融合教、學、練、做、評等方式,讓學生達到對經典誦讀方法的掌握,從而實現學生閱讀、思考、表達三種核心能力的提升。

(二)“三三讀法”的內涵。

這套“四三模式”針對的是高職學生經典誦讀能力的培養,所以其中的“三三讀法”是該模式中最關鍵最核心的一環。所謂“三三讀法”就是對詩詞、小說、散文三種文學體裁的閱讀方法。閱讀方法的使用原本并沒有統一的規范與標準,在實際運用中以適不適合閱讀者為衡量的最高尺碼。

針對詩詞,我們提出了“三維讀法”,分別從時間維度、詩人維度和意象維度來解析一首詩詞作品。所謂時間維度就是將詩作放置到產生它的那個時代來解讀,這個維度可以讓學生看到詩詞演變歷程中的變化與內在律動,理解不同時代會產生出不同風格的詩詞作品。所謂詩人維度就是突出詩詞作者的身世背景與生命軌跡,理解詩詞作品是在詩人何種生話際遇中產生出來的,從而解讀作品中的真情實感。所謂意象維度就是以詩詞作品中所表現出來的具體事物為對象,理解詩詞作品寫作的技巧與技法,理解詩人如何將人、境、物、情等元素協調在一起,從而達到“意與境混”的創作境界。

針對小說,我們提出了“三層讀法”分別從讀小說故事,讀中國文化,讀哲學意蘊三個層次完成小說文本的解析。在眾多文學作品中小說的故事情節是最強的,所以讀懂故事是進入小說的第一層。一部小說之所以能成為經典,其中一定承載著孕育它的文化基因,所以在讀懂故事的前提下梳理文本中的固有文化就成了解析小說的第二層。讀小說文本中的哲學意蘊是第三層,因為經典的本身是可以激活生命的,所謂“激活”就是生命個體在小說文本故事中得到了一份感悟,這份感悟可以開啟對生活、工作、情感等等的新認識,這就是哲學意蘊的啟示。

針對散文,我們提出了“三境讀法”,讀環境、讀心境、讀文境。散文的特點是形散而神不散,作者將時間環境、空間環境以及自己的心境高度融合起來,再用文字凝練升華形成特有的文境,最終形成散文作品,所以指導學生賞析散文就從“三境”入手。

“三三讀法”的好處就在于能讓高職學生記住閱讀路線和層次。在學生心中構建了一種符合閱讀文體的具體方法,學生根據這種方法就可以深入而全面地賞析名篇名作了。

(三)信息化教學的內涵

隨著時代與科技的發展,傳統教育方式已經不能滿足學生獲取知識的要求。借用高科技使教學內容更豐富,學生課堂參與度更高,已經成了當下高職教育的一種新趨勢。在這種新趨勢之下,傳統教學觀念就應該逐漸向信息化教學觀念轉變。所謂信息化教學就是指學生和教師運用現代化的教學技術和教學資源。借助網絡平臺進行的雙邊教學活動。

信息化教學的內涵主要包括三個方面:一是信息化教學環境,主要是從硬件上來說的信息化資源。例如網絡覆蓋的區域。計算機與手機終端的使用等等都是構成信息化教學環境必不可少的資源。二是信息化教學資源,主要是從課程教學角度來說的課程資源,例如微課、動畫、音頻、視頻等等。這些資源可以從多角度多渠道刺激學生,從而提高課堂教學質量。阿三是信息化教學平臺,主要是從師生互動上來說的信息化軟件平臺,這個平臺可以實現課前、課中、課后的師生教學互動。依托這個信息化教學平臺,教師可以在課前布置學習任務,在課中進行課堂任務驅動,在課后現實答疑解惑。更重要的是,信息化教學平臺可以在短時間完成并收集各種教學信息反饋,做出客觀的教學評價,這為提升教學質量奠定了堅實基礎。

信息化教學雖然是時代的大趨勢,但是信息化本身是一個相對的概念,隨著科技的發展,在今天看來是信息化的技術,明天也許就是教學的常態了,所以信息化教學永恒不變的是教學。是符合學情的教學設計。那么基于信息化教學的高職學生經典誦讀能力培養,在信息化教學中主要構建的是教學設計以及信息化教學資源。

(四)“四三模式”的創新性

高職學生經典誦讀能力培養“四三模式”的創新點在哪里呢?總結起來主要有以下三點:第一,從原有經典誦讀立足于素質培養轉變為立足于能力培養。因為素質的達成是需要通過能力來完成的。意味的強調素質提升而弱化能力培養的過程,一切目標都是空中樓閣。第二,在遵循教學規律以及高職學生閱讀現狀的基礎上提出了詩歌、小說、散文的“三三讀法”。“三三讀法”的提出改變了高職學生經典誦讀宏觀教學研究的思路,從經典教學法的微觀入手,從而研究針對高職學生學情的教學法。“三三讀法”為經典誦讀從素質培養轉變為能力培養奠定了堅實的基礎,為最終提升學生的閱讀能力、思考能力、表達能力找到了具體而可行的方法。第三,以現代信息化教學為依托,以任務驅動為基礎,實現了以學生為中心,教師為引導的教學策略。

四、高職學生經典誦讀能力培養的輔助方略

基于信息化教學的高職學生經典誦讀能力培養的“四三模式”偏重于具體的課堂教學法研究,然而經典誦讀能力培養還需要從課堂以外的活動來加以鞏固和推進,所以這種輔助性的方略也是構成高職學生經典誦讀能力培養的路徑。在這方面各高職院校已經做了較為廣泛的研究和實踐,概括起來主要有以下四種輔助方略。第一,建立學生經典誦讀的社團組織,引導學生開展有序的經典誦讀活動。第二,邀請校內外的專家定期開設經講座。建立系統而規范的講座課程。第三,建立院系經典誦讀比賽,秉承嚴肅公正的態度定期開展比賽活動,從而調動學生的積極性與參與性。第四,用環境育人的理念營造經典誦讀環境與氛圍。