陜西省現代農村科技服務發展模式探究

顧穎 楊琨

[摘要]陜西省是農業大省,持續有效的提供農業科技支持,解決農業科技轉化率這最后一公里的問題對于陜西省農產品一流品牌的打造,特色優勢的發揮,農民財富的增長具有非常重要的意義。陜西省目前的農業科技服務模式還需要進行整合,只有通過分類分層的構建,對各模式、各板塊擔負的責任有了清晰明確的界定,對其協調對接方式有了科學合理的規劃,才能使陜西省的農業科技服務體系真正運行有效,助力陜西農業向前快速發展。

[關鍵詞]陜西省;農村科技服務;發展模式

[中圖分類號]F323.3[文獻標識碼]A

1 發展陜西省農村科技服務體系的重要意義

農業是支撐我國制造業、服務業的基礎產業,其發展的好壞關系到國民經濟的穩定與繁榮。隨著我國鄉村振興戰略的實施,一系列對社會主義農業發展的新要求,對社會主義農村建設的新舉措相繼出臺。提高農業生產率是大力發展農業的重中之重,根據索洛的觀點,全要素生產率的提高很大程度上要依靠科學技術的進步,農業生產率的提高正是要依靠農業技術的發展。

陜西省是西北地區的農業大省,地勢變化多樣,跨越溫帶、中溫帶和北亞熱帶三大氣候帶。根據陜西省統計局發布的2019年夏糧產量數據公告顯示,陜西省全省的播種面積為110.43萬hm2,約占全省總面積的5%(5.366%),糧食總產量為420.3萬t,平均產量為3806kg/ hm2。根據《陜西統計年鑒2018》顯示,截至統計日期止,陜西人口數為3835萬人,城鎮人口比重為56.79%,自2010年以來實現了逐年增長,糧食產量卻同比下降。

員立亭(2015)學者指出,陜西省農業整體發展比較均衡,但農業生產率還有待提高,需要再進一步利用農業科技的優勢來提高單位產量。趙國鋒(2015)指出陜西省農業生產的農產品加工初級,缺乏科技含量較高的精細加工,農產品缺乏市場競爭力。陜西省正面臨著人口基數不斷增大,農業人口不斷減少,耕地面積不斷縮減和糧食產量同比下降的發展現狀。在此階段通過大力發展農業科技,進而提高農業生產率對陜西省來說具有非常重大的意義。

2 現有科技服務發展模式探究

要提高陜西省農業生產率,加大科技成果的轉化力度,建立科學有效的現代農村科技服務發展模式,首先要對我國現有的農村科技服務發展模式進行充分的探究。農村科技服務超市、農業科技園區、科技特派員制度、農業科技專家大院、農業技術服務中心和新農村發展研究院等是我國目前應用比較廣泛的農村科技服務發展模式。

其中農村科技服務超市(簡稱科技超市)是以江蘇省為首的農村科技服務發展應用模式,是現代農村科技服務的創新性發展。當前農業科技服務生產面臨著科學技術成果分散、轉化率低下,農民接受科技成果能力有限、整個農業科技服務體系不能真正滿足農民和農業發展的現實需求等困難。農村科技服務超市在這種情況下應用而生。其特點是借鑒超市的商品銷售模式,采用三級架構,分別為總店、分店和延伸至各小區域內的便利門店,將農業科技的成果、品種、技術操作集成到科技超市這一信息平臺及線下門店。其構成要素為門店、線上、總部、品牌、成果和專業的技術人才,銷售有形的商品或提供技術咨詢支持等專業服務。

農村科技服務超市的優勢在于改變了以往的政府提供公共性服務,轉為政府主導,市場充分參與的新科技服務模式,更有利于調動市場的積極性,通過商品銷售和技術服務的有機結合,更有利于建立靈活的科技轉化機制。

相比較農村科技服務超市這種新興的農村科技服務模式,農業科技園區在我國的發展歷史相對久遠。最早的農業科技園區出現在上世紀的80年代末,其建設與發展一直是黨中央、國務院大力發展農業生產的一項重要任務。陜西省目前擁有國家級農業科技園區8個,省級農業科技園區34個,涵蓋了陜西陜北、關中、陜南三大農業特色產業帶,入住科技園區的企業500多個,形成了層次分明、優勢互補的農業科技園區服務體系。其中最具有代表性的為寶雞的獼猴桃農業科技園區和洛川的蘋果科技園區,是陜西省的農業科技服務體系的主要組成部分。

農業科技園區是農業技術的培訓和農業實踐人才的培養基地,也是農業科技實際應用的示范園區,對農業科技的推廣和普及具有重要的推動作用,是我國調整農業產業結構,提高農產品生產效率的一大重要農業科技推廣落地模式。我國農業科技園區的發展經歷了5個階段,分別是萌芽期、發展期、調整期、全面發展期和質量提升期。目前我國正處在農業科技園區的質量提升階段,科技部及相關部門成立督導小組以及專家小組,對園區的質量建設進行指導、考核以及評審等。

高等學校新農村發展研究院(新農村發展研究院) 是教育部聯合科技部促進農業科技成果轉化,增強高等學校服務社會的意識,利用高等學校的科研及人才的優勢,科教資源的充分利用來發展新農村建設,更好的服務于農業企業和農民的一種創新模式。

陜西省的西北農林科技大學是首批入選國家高等學校新農村發展研究院計劃的高校,在陜西省新農村發展研究院建設過程中具有重要的帶頭和示范作用,是校企合作、校農合作的重要典范。在新農村發展研究院的建設過程中,不僅要注重實踐經驗的積累,還要借鑒國外先進的農科教相結合的服務模式,為社會主義新農村建設做出更大的貢獻。

在集中專家智慧發展農業科技方面,陜西省早有探究。早在高等學校新農村發展研究院全國范圍內開始建設前,20世紀末陜西省寶雞市就出現了農業科技專家大院這一農業科技服務模式。農業科技專家大院將科研、推廣、培訓、應用集為一體,采用多層次,多模式的運營方式,達到農民增收糧食增產的效果。專家們采用講座、材料、現場講解等方式對生產過程中的技術難題和新技術推廣進行指導,在實踐中取得了良好的效果。

農業產業技術服務中心采用政府主導、公益服務的建設模式,政府通過保障場地、人員及經費來推廣農業科技的創新成果,將科技成果轉化為實際產出綜合性機構。農業產業技術服務中心加強了科技對農業發展的支撐,將各部門如農業、畜牧業、水產養殖業等部門的農業科技職能進行統一的整合,切實提高農業科技服務的效率,是農業科技園區的補充。

科技特派員制度是我國解決三農問題的過程中應用而生。早在20世紀末福建省南平市黨委和政府在科級干部交流制度創新中產生,且在全國范圍內進行了廣泛的推廣。其選拔具有豐富的經驗和知識的專家技術人員,按照一定的程序常年扎根于一線,在三農事業中貢獻著自己的力量。陜西省目前也采用了這種科技服務模式,其優勢在于靈活性強,針對性強,能最大程度的幫助農民利用科技成果實現增產增收。

3構建適合陜西省現代農村科技服務發展模式體系

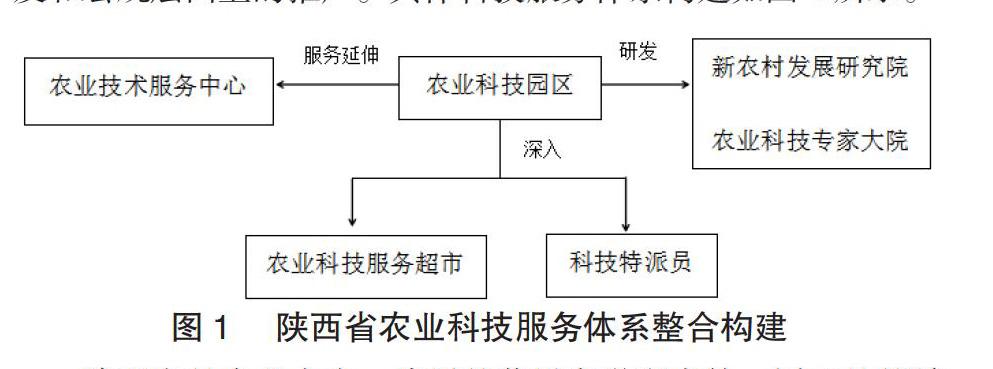

陜西省目前的農村科技服務發展模式比較多樣,采用了農業科技園區建設、科技特派員制度建設、農業科技專家大院和新農村發展研究院等模式,未來可以嘗試建立農業科技服務超市。農業科技園區在農業科技研發應用方面和農業科技人才培養方面起到了示范的作用,屬于中心化的科技集中基地。科技特派員和農村科技服務超市將園區孵化的農業技術進行下沉,打通了農業科技直接解決農業企業、農業大戶和農民的現實需求的渠道。農業科技專家大院和新農村發展研究院主要進行研發和宏觀層面上的推廣。具體科技服務體系構建如圖1所示。

陜西省是農業大省,洛川的蘋果享譽海內外,周至縣的獼猴桃又逐漸成為繼蘋果之后又一個具有國際市場競爭優勢的產業,并且全省獼猴桃的種植面積已突破突破百萬余畝,是陜西農產品的靚麗名牌。持續有效的提供農業科技支持,解決農業科技轉化率這最后一公里的問題對于陜西省一流品牌的打造,特色優勢的發揮,農民財富的增長具有非常重要的意義。體系建設需要各個科技服務板塊協調運作,需要各層次的科技服務均衡供給。陜西省目前的農業科技服務模式還需要進行整合,只有通過分類分層的構建,對各模式,各板塊擔負的責任有了清晰明確的界定,對其協調對接方式有了科學合理的規劃,才能使陜西省的農業科技服務體系真正運行有效,助力陜西農業向前快速發展。

[參考文獻]

[1] 員立亭.基于農民需求視角下的農業信息供給問題研究[J].現代情報,2015,35(10):27-31+37.

[2] 趙國鋒.陜西農業現代化發展現狀、問題及推進路徑研究[J].改革與戰略,2015,31(12):90-93.

[3] 湯國輝,劉曉光.農村科技服務多元主體協作模式探索——以江蘇農村科技服務超市為例[J].中國科技論壇,2016(08):137-142.

[4] 吳圣,吳永常,陳學淵.我國農業科技園區發展:階段演變、面臨問題和路徑探討[J].中國農業科技導報,2019(08):1-7.

[5] 王克其,陳巍,徐敏輪,等.大學新農村發展研究院協同開展農村科技服務模式探討——以南京農業大學為例[J].科技管理研究,2017,37(19):124-128.