工程應(yīng)用導(dǎo)向的面向?qū)ο笙盗姓n程體系重構(gòu)

韓燕麗 楊慧炯

摘? 要:針對目前面向?qū)ο笙盗姓n程缺乏系統(tǒng)化建設(shè),課程之間耦合性強、教學(xué)目標分工不明確的問題,提出了以滿足計算機專業(yè)人才需求為目標,以計算思維建立和工程應(yīng)用能力培養(yǎng)為主線的層次化、遞進式面向?qū)ο笙盗姓n程體系重構(gòu)策略,并在此課程體系指導(dǎo)下對系列課程的知識體系進行重組和優(yōu)化。在教學(xué)過程中輔以移動信息平臺,依托手機移動端,通過課前、課中和課后三個階段進行混合式教學(xué)模式的探索和實踐,打通“理論—實踐”“線上—線下”“課內(nèi)—課外”之間的壁壘,使學(xué)生在軟件計算思維、面向?qū)ο蟮能浖こ袒椒ǎ约败浖O(shè)計思想和應(yīng)用實踐能力上得到整體提升和拓展。

關(guān)鍵詞:面向?qū)ο?課程體系重構(gòu);知識體系;混合式教學(xué)模式

中圖分類號:TP399? ? ?文獻標識碼:A

Abstract:Aiming at the lack of systematic construction of the object-oriented courses,the strong coupling and the uncertainty of teaching goals among courses at present,the paper proposes a strategy for reconstructing a hierarchical and progressive object-oriented curriculum system,targeting at meeting the demand of computer professional talents,based on the establishment of computational thinking and the training of engineering application ability.Under the guidance of the curriculum system,the knowledge system is reorganized and optimized accordingly.In the teaching process,a blended teaching pattern based on the mobile terminal is adopted with the assistance of mobile information platform,and teaching activities are carried out in the pre-class,in-class and post-class stages,breaking through the barriers between theory and practice,between online and offline and between in-class and outside-class.Thus students' abilities in computational thinking,object-oriented software engineering methods,software design thinking and applied practice are improved and expanded as a whole.

Keywords:object-oriented;reconstruction of the curriculum system;knowledge system;blended teaching pattern

1? ?引言(Introduction)

在計算機應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)的“知識、能力、素質(zhì)”三要素中,能力要素是其中的核心要素,是計算機應(yīng)用型人才的突出特征,無論是知識要素還是素質(zhì)要素,最終都要通過能力要素來體現(xiàn)[1]。軟件設(shè)計能力是計算機應(yīng)用型人才培養(yǎng)的專業(yè)基礎(chǔ),是應(yīng)用計算機解決實際問題必備的專業(yè)能力素質(zhì)。但就目前而言,在軟件設(shè)計類課程的教學(xué)過程中仍普遍存在以下問題:

(1)目前在國內(nèi)各應(yīng)用型高校的計算機專業(yè)中,軟件設(shè)計類課程的設(shè)置不盡相同。我院計算機專業(yè)從第二學(xué)期開始到第七學(xué)期分別開設(shè)了C++程序設(shè)計A1、C++程序設(shè)計A2、面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計、JAVA程序設(shè)計、ASP.Net技術(shù)及JAVA WEB開發(fā)技術(shù)等多門軟件設(shè)計類課程,以期通過這些課程的開設(shè)培養(yǎng)并加強學(xué)生面向?qū)ο缶幊棠芰Α④浖治鲈O(shè)計能力及工程應(yīng)用能力。但由于一直以來多門軟件設(shè)計類課程缺乏系統(tǒng)化建設(shè),課程之間耦合性強、教學(xué)目標分工不明確,導(dǎo)致教學(xué)內(nèi)容存在過多重復(fù)、缺乏有效聯(lián)動等問題。

(2)一些教師在授課過程中沒有站在軟件設(shè)計的高度思考教學(xué)內(nèi)容,往往過分地強調(diào)語言成分的語法和語義,而忽略了計算思維能力的培養(yǎng)和軟件工程思想的滲透。這種類似于傳統(tǒng)的外語式學(xué)習(xí)與計算思維能力的培養(yǎng)目標出現(xiàn)了嚴重脫節(jié),從而導(dǎo)致無論在解決實際問題還是在后續(xù)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)中,學(xué)生都無法將計算機語言作為一個有效工具加以合理應(yīng)用,最終導(dǎo)致軟件設(shè)計思想及應(yīng)用實踐能力得不到有效的提升。

上述問題的存在,對學(xué)生專業(yè)學(xué)習(xí)興趣的培養(yǎng),專業(yè)思維模式的建立乃至專業(yè)應(yīng)用能力的鍛煉都造成了嚴重束縛和影響。特別是對于應(yīng)用型本科院校來說,只有緊密圍繞能力要素這一核心,以滿足計算機專業(yè)人才需求為導(dǎo)向,以計算思維的建立和工程應(yīng)用能力的培養(yǎng)為主線,重構(gòu)面向?qū)ο笙盗姓n程體系,明確每門課程所承擔的教學(xué)目標和教學(xué)任務(wù),融合每門課程的教學(xué)內(nèi)容,去除課程間的重復(fù)內(nèi)容,增添課程間的空白,以應(yīng)用實踐為驅(qū)動優(yōu)化教學(xué)模式和教學(xué)方法,才能達到學(xué)生計算思維模式與工程應(yīng)用能力的整體提升和拓展[2-4]。

2? 層次化、遞進式面向?qū)ο笙盗姓n程體系的重構(gòu)

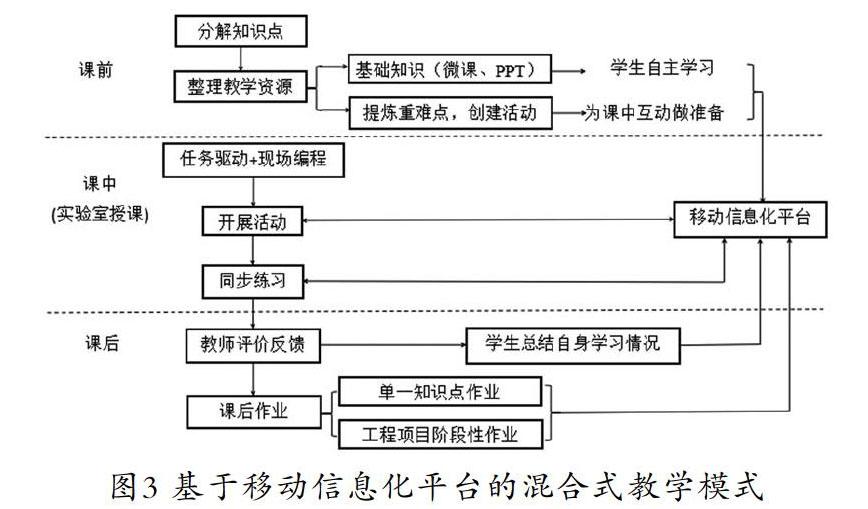

以計算思維的建立和工程應(yīng)用能力的培養(yǎng)為主線,將這些彼此關(guān)聯(lián)的系列課程重新打造成一個多維度、多層次、系統(tǒng)連貫的有機課程體系,明確每門課程在課程體系中的地位和作用,形成了面向?qū)ο蠡A(chǔ)編程能力培養(yǎng)、面向?qū)ο蠓治鲈O(shè)計能力培養(yǎng)和面向?qū)ο髴?yīng)用能力培養(yǎng)等三個遞進式能力培養(yǎng)階段,如圖1所示。

(1)第一階段:面向?qū)ο蠡A(chǔ)編程能力培養(yǎng)

第二學(xué)期開設(shè)《C++程序設(shè)計A1》課程,使學(xué)生能夠從人類自然思維的角度學(xué)習(xí)面向過程的程序編寫知識和編程技巧。此階段重在激發(fā)學(xué)習(xí)興趣,夯實編程基礎(chǔ),為此選取學(xué)生熟知的貪吃蛇游戲作為案例項目,用項目帶動知識點,將知識點的講授貫穿于實際應(yīng)用項目的開發(fā)過程中,對于讓學(xué)生在輕松愉悅的氛圍中去掌握基礎(chǔ)編程知識和技能。

第三學(xué)期開設(shè)《C++程序設(shè)計A2》課程,立足于面向?qū)ο筮@種全新思維方式的初步建立。此階段重在領(lǐng)會面向?qū)ο蟮乃季S方法,掌握面向?qū)ο蟮幕境绦蛟O(shè)計方法。為使學(xué)生能夠全身心地聚焦于思維方式的轉(zhuǎn)變和理解,本學(xué)期仍延續(xù)貪吃蛇游戲案例前后貫穿以引導(dǎo)學(xué)生完成從面向過程向面向?qū)ο笏季S的平滑過渡。

(2)第二階段:面向?qū)ο蠓治鲈O(shè)計能力培養(yǎng)

第四學(xué)期開設(shè)《面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計》《JAVA程序設(shè)計》課程,此階段重在面向?qū)ο蠛诵乃枷氲慕ⅲ唧w包括面向?qū)ο筌浖O(shè)計基本原則和方法、源代碼管理、軟件的團隊開發(fā)、版本控制,以及軟件設(shè)計基本模式、軟件分層架構(gòu)的簡單應(yīng)用等。基于第一階段在計算思維及學(xué)生初步建立了面向?qū)ο蠡舅季S模式的建立之后,再結(jié)合工程實踐,將貪吃蛇游戲繼續(xù)進行軟件功能、軟件架構(gòu)及版本迭代優(yōu)化,通過團隊開發(fā)和項目管理,潛移默化地將面向?qū)ο筌浖_發(fā)的核心能力融入具體的工程實例中,使學(xué)生真正地學(xué)會使用工程化方法和技術(shù)進行軟件項目開發(fā),并掌握開發(fā)過程中應(yīng)遵循的流程、準則、標準和規(guī)范,進而提升學(xué)生工程化設(shè)計能力、項目管理能力和軟件開發(fā)能力。

(3)第三階段:面向?qū)ο髴?yīng)用能力培養(yǎng)

針對WEB應(yīng)用開發(fā),第五學(xué)期開設(shè)《ASP.Net技術(shù)》《JAVA WEB開發(fā)技術(shù)》課程。此階段重在強化軟件分層架構(gòu)、軟件工程化方法和進一步提高面向?qū)ο筌浖_發(fā)工程實踐能力。學(xué)生在獲得了廣泛的面向?qū)ο笾R與思維方式后,通過參與創(chuàng)新項目、實際項目研發(fā)以滿足學(xué)生未來發(fā)展和就業(yè)需求。

通過對面向?qū)ο笙盗姓n程的三個階段由淺入深、點—線—面的學(xué)習(xí),學(xué)生能夠系統(tǒng)地了解和掌握面向?qū)ο蟮南嚓P(guān)知識和技術(shù),利用面向?qū)ο笏枷脒M行軟件需求分析,通過軟件建模完成軟件的系統(tǒng)分析和設(shè)計,采用面向?qū)ο缶幊陶Z言完成軟件功能實現(xiàn),對軟件系統(tǒng)進行測試和維護。學(xué)生通過軟件開發(fā)全過程,可以掌握不同軟件開發(fā)方法中的分析設(shè)計技巧和不同階段中開發(fā)和建模工具的使用,增強思維能力和綜合技術(shù)應(yīng)用能力。

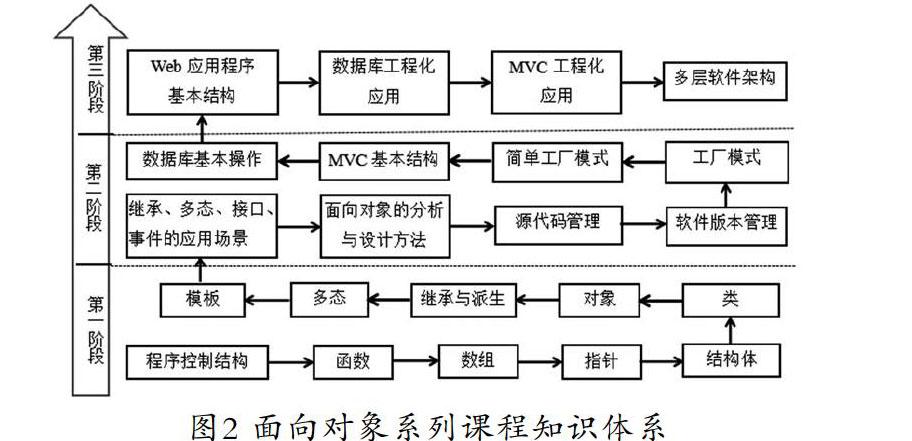

3 面向?qū)ο笙盗姓n程知識體系的重組與優(yōu)化

在層次化、遞進式面向?qū)ο笙盗姓n程體系的宏觀指導(dǎo)下,將C++程序設(shè)計A1、C++程序設(shè)計A2、面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計、JAVA程序設(shè)計、ASP.Net技術(shù)和JAVA WEB開發(fā)技術(shù)等課程進行整體建設(shè),以系統(tǒng)化教育思路重新規(guī)劃知識領(lǐng)域和課程教學(xué)內(nèi)容,達到課程內(nèi)目標“明確”,課程間知識“聯(lián)動”是整個課程體系建設(shè)的關(guān)鍵,面向?qū)ο笙盗姓n程的知識體系如圖2所示。

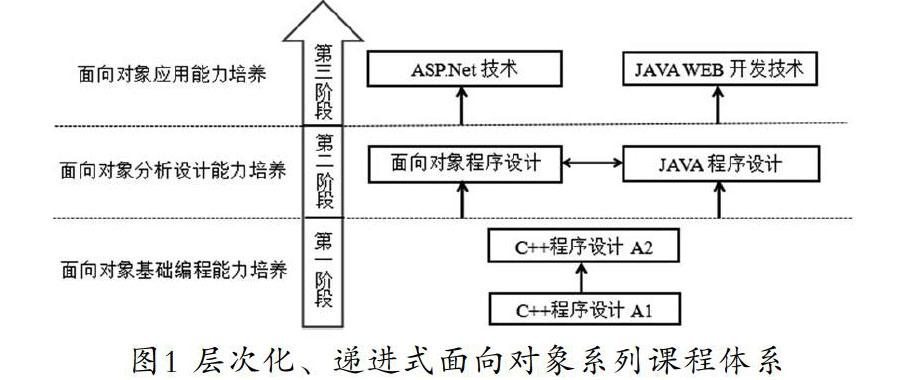

4? 混合式教學(xué)模式的構(gòu)建

在新的課程體系和知識體系框架之下,為了能夠獲得預(yù)期教學(xué)效果和達到工程應(yīng)用能力培養(yǎng)目標,本課題以移動信息化平臺為混合式教學(xué)模式實踐的工具平臺,依托手機移動端,進行混合式教學(xué)模式的探索和實踐[5-8],分為課前、課中和課后三個階段,如圖3所示。

將工程案例進行知識點分解,整理和制作相關(guān)教學(xué)資源,并將其推送至移動信息化平臺。其中以微課、PPT形式呈現(xiàn)的基礎(chǔ)知識部分課前直接發(fā)布以供學(xué)生預(yù)習(xí);重難點部分以小組活動形式呈現(xiàn),并根據(jù)課堂教學(xué)進度進行發(fā)布,為課中互動做準備。

無需刻意區(qū)分理論課和實踐課,可以為學(xué)生營造“邊學(xué)習(xí)邊體驗”的氛圍。在教學(xué)過程中教師采用“任務(wù)驅(qū)動+現(xiàn)場編程”問題式授課方式,沿循“提出問題-分析問題-解決問題”思維模式,強調(diào)學(xué)以致用。

針對重難點部分,輔以移動信息化平臺,根據(jù)教學(xué)進度發(fā)布課前推送的小組活動,并通過搶答、投票、討論、互評等多元化形式進行線上互動學(xué)習(xí),加深對重難點的理解和掌握。

在學(xué)生對基礎(chǔ)知識和重難點基本掌握之后,課中要預(yù)留一部分時間讓學(xué)生親自動手實踐與本次課配套的同步練習(xí)以求鞏固。

課后借助移動信息化平臺教師可以及時評價反饋學(xué)生同步練習(xí)中存在的問題,一方面教師能夠在第一時間發(fā)現(xiàn)學(xué)生的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題以便于教學(xué)反思與改進,不斷優(yōu)化教學(xué)過程,另一方面學(xué)生也能及時自我總結(jié)和自我完善,形成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。

在完成課前學(xué)習(xí)和課中知識內(nèi)化基礎(chǔ)上,課后還需通過單一知識點作業(yè)和工程項目階段性作業(yè)進行延伸學(xué)習(xí)和拓展創(chuàng)造,構(gòu)建學(xué)生融會貫通和探究知識的能力。單一知識點作業(yè)訓(xùn)練有助于進一步加深對知識點的理解和掌握、強化知識點的應(yīng)用,而工程項目階段性作業(yè),與課堂工程案例如出一轍,也是將一個工程項目按照知識點進行分解并根據(jù)教學(xué)進度發(fā)布給學(xué)生,使學(xué)生能夠緊跟課堂工程案例講解節(jié)奏同步地對課后工程項目進行不斷更新和優(yōu)化,最終順利完成項目的開發(fā),從而增強了學(xué)生學(xué)習(xí)的愉悅感和獲得感,提高了學(xué)生工程實踐能力和創(chuàng)新能力。

在混合式教學(xué)模式下充分利用移動信息化平臺及時完整地記錄了學(xué)生學(xué)習(xí)軌跡,全面反映了學(xué)生的學(xué)習(xí)結(jié)果,從根本上改變了學(xué)生不注重平時學(xué)習(xí)的狀態(tài),使學(xué)生積極參與課中同步練習(xí)和課后作業(yè)訓(xùn)練,并注重課程知識的理解和程序設(shè)計的應(yīng)用,徹底打通了“理論—實踐”“線上—線下”“課內(nèi)—課外”之間的壁壘,使學(xué)生的面向?qū)ο缶幊棠芰Α⒚嫦驅(qū)ο蠓治瞿芰兔嫦驅(qū)ο髴?yīng)用能力得到整體提升。

5? ?結(jié)論(Conclusion)

以滿足計算機專業(yè)人才需求為導(dǎo)向,以計算思維建立和工程應(yīng)用能力培養(yǎng)為主線,以課程內(nèi)“目標明確”,課程間“知識聯(lián)動”為原則,重構(gòu)軟件設(shè)計類課程體系和知識體系,并輔以移動信息化平臺,依托手機移動端,通過課前、課中和課后三個階段進行混合式教學(xué)模式的探索和實踐,采用“任務(wù)驅(qū)動+實驗室授課”教學(xué)方法,徹底打通“理論—實踐”“線上—線下”“課內(nèi)—課外”之間的壁壘。一方面轉(zhuǎn)變了學(xué)生的學(xué)習(xí)方式,拓展了學(xué)生的學(xué)習(xí)空間和時間,在移動技術(shù)的輔助下,學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性得以充分地調(diào)動,課堂的參與度有很大程序地提高;另一方面通過課前、課中和課后的無縫連接達到了知識的傳授和內(nèi)化的目的,進而實現(xiàn)在軟件計算思維、面向?qū)ο蟮能浖こ袒椒ǎ约败浖O(shè)計思想和應(yīng)用實踐能力上的提升和拓展。

參考文獻(References)

[1] 劉振華.計算機應(yīng)用型本科人才程序設(shè)計能力培養(yǎng)[J].計算機教育,2010(12):38-41.

[2] 施珺,李慧,陳艷艷.論新工科背景下高校程序設(shè)計類課程體系重構(gòu)與教學(xué)改革—以淮海工學(xué)院為例[J].淮海工學(xué)院學(xué)報(人文社會科學(xué)版),2018,16(10):127-130.

[3] 鄒汪平,蔡勁松.基于能力導(dǎo)向的計算機程序設(shè)計類課程教學(xué)內(nèi)容相關(guān)性研究[J].梧州學(xué)院學(xué)報,2016,26(6):72-75.

[4] 張鵬.基于PBL模式的程序設(shè)計類課程教學(xué)策略探析—以“多媒體教學(xué)軟件設(shè)計與開發(fā)”課程為例[J].兵團教育學(xué)院學(xué)報,2016,26(6):55-59.

[5] 邵秀英.混合式教學(xué)的交互設(shè)計與應(yīng)用研究[D].云南:云南師范大學(xué),2015:1-92.

[6] 付海娟.基于移動終端的混合式教學(xué)模式探索——以“3ds max”課程為例[J].石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2017,29(4):66-69.

[7] 梁鳳蘭.基于校網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺的混合式教學(xué)設(shè)計與應(yīng)用[J].軟件工程,2018,21(12):50-53.

[8] 付海娟.基于軟件工程專業(yè)移動學(xué)習(xí)混合教學(xué)模式的研究與APP開發(fā)[J].軟件工程,2019,22(1):54-56.

作者簡介:

韓燕麗(1977-),女,碩士,副教授.研究領(lǐng)域:圖像處理.

楊慧炯(1972-),男,碩士,副教授.研究領(lǐng)域:圖像處理.