阿陽民歌的生存現狀及發展變化

容霞

摘要:靜寧阿陽民歌是靜寧人民勞動和生活的智慧結晶,阿陽民歌從歌詞到曲調,都散發著濃郁的靜寧氣息,代代相傳,不絕于耳。近些年來,隨著社會發展、經濟繁榮,阿陽民歌從演唱人數到演唱環境,從演唱曲目到演唱風格都有不少質的變化。

關鍵詞:靜寧? ?阿陽民歌? ?演唱

中圖分類號:J607? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1008-3359(2019)06-0022-02

阿陽民歌,當地人們稱靜寧小曲,是世世代代靜寧勞動人民在勞動和生活中即興創作,信口漫長的民歌形式,從歌詞到曲調都有屬于靜寧地方風格特色的方言和韻味,由于其旋律簡短上口、唱詞生動有趣而深受人們喜愛,代代相傳、不絕于耳的阿陽民歌為靜寧人的生活也增添了一道亮麗風景線。但近幾十年,由于我國經濟飛速發展、人口遷移,許多年輕人紛紛離開家鄉前往大城市,再加電視、電腦、手機等多媒體高科技傳播手段不斷豐富,越來越多鮮活的音樂涌入城市角角落落、山山水水,靜寧阿陽民歌不可避免也受到很大沖擊,屬于被人遺忘的角落。

現在靜寧,阿陽民歌的生存空間越來越窄,會演唱阿陽民歌的人越來越少,年輕人更是少之又少,僅在逢年過節政府組織的社火、演出活動中出現,雖然有靜寧縣前音協主席張志全老師等人在積極宣傳推廣阿陽民歌,也有喜愛靜寧小曲的吳栓栓等退休老人自發成立老年曲子團,但團員多數是退休老人及從農村來城幫忙子女帶孩子的老人,群眾自發的唱民歌的民俗活動也越來越少,民歌表演人才青黃不接,一些優秀傳統曲目正逐漸消失。如黃翔鵬先生所言:“傳統是一條河流”①,那么阿陽民歌這條小溪已經快斷流枯竭了。采訪中78歲的演唱者尹清英老人曾親口告訴我們:“你們再不來,我這一肚子的歌就爛在肚子里了”。通過此次藝術采風,我們發現,從20世紀80年代到21世紀的2018年,阿陽民歌在時代變遷、經濟繁榮、社會發展中也有了一個質的變化。

一、演唱者性別

演唱者性別和年齡上有了大的變化,據呂恒全老師說,80年代他走訪的這些藝人歌手都是男性,且大都是70歲左右的老人,年齡最大78歲,這些老藝人有王世國、高有璽、楊振林、李德林、齊證明、張志錄、王芝全、李孝、高懷遠、高萬年、朱文玉等人②;而2017年我們課題組采風時,演唱者幾乎絕大多數是女性,只有一名男性。年齡跨度也比較大從最小8歲到最大85歲,絕大多數年齡還是70歲左右,主要演唱者有尹清英、王秀蘭、吳瑞芳、吳栓栓、李蘭芳、張彩琴、李秀梅、楊芳蓮、王慧蓮等人。三十幾年之間靜寧小曲演唱者性別怎么會發生這么大的變化?帶著疑問,我們在采風中經過采訪演唱者得知,70-80年代的靜寧農村,人們重男輕女封建思想意識依然還是非常濃的,逢年過節表演社火唱小曲只要男性參加,平時也只有男性能隨意歌唱,女性只能觀看偷偷學悄悄唱,不能在隨意在人面前演唱,現在社會改革進步,女性地位得到提高可以大膽公開自由歌唱了,因此才有了我們這次課題組采集的靜寧小曲。女性演唱者的出現豐富填充了阿陽民歌,使阿陽民歌從80年代的60多首擴充到了現在的90多首。

二、演唱曲目

我們在采集民歌過程中發現,只要是靜寧人,小到七八歲的孩子,大到耄耋老人,大多數人張口就能唱大家耳熟能詳的《十杯酒》《十對花》等歌曲,但問及是否會演唱其它阿陽民歌時,曲目就有限了。采風中我們了解到,五六十歲左右人會唱的歌曲比較多,除了以上兩首歌曲,比較熟悉的還有《進門曲》《道謝曲》《茉莉花》《梁山伯與祝英臺》等歌曲,對旋律、節奏相對難一點的歌曲,比如《揚燕麥》《送干哥》等歌曲,他們只熟悉歌名,唱不出來。演唱靜寧小曲的老人們絕大多數人不識字,沒有見過《阿陽民歌》集這本書。老人們演唱曲目,全憑自己記憶演唱,記性之好讓我們都汗顏,尤其尹清英老人,70多歲高齡,一口氣唱那么多歌,每首歌最少都有十段歌詞,實在讓我們課題組人驚嘆不已,他們演唱的曲目有些與書上相同,有些曲目書中并沒有記載。這次采集的曲目,在呂恒全老師1983年采集基礎上,內容更充實豐富了,比如有歌頌毛主席、朱德等領袖領袖人物的《繡荷包》;有完整描述女人10月懷胎變化過程的《娘懷兒十個月》;有描寫女子勤勞聰明、心靈手巧的《剪窗花》;有反映農村女子對愛情大膽追求的《王哥》,這些歌曲曲調優美,語言自然生動,一腔一調、一字一句,都發之于心,都是真情實感的流淌。

三、演唱風格的變化

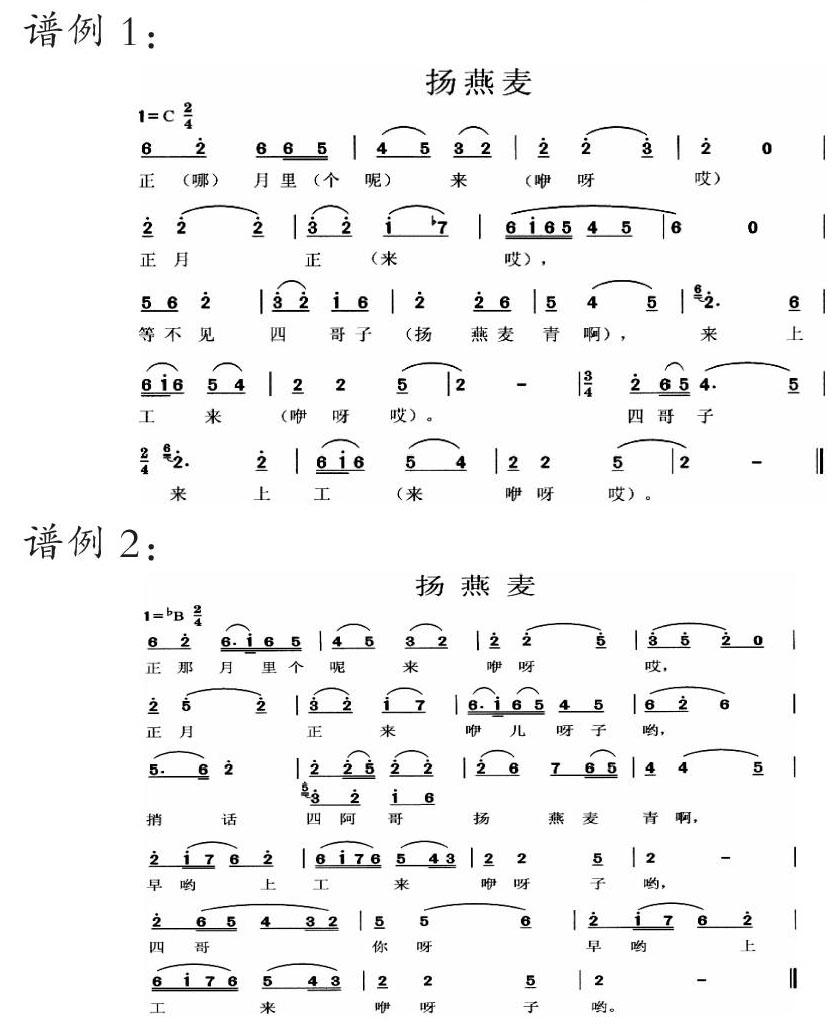

由于男性和女性演唱韻味和咬字行腔不同,同樣的歌曲演唱風格就會稍顯不同。如本課題組采集到的《揚燕麥》和1980年采集到的版本相比,歌詞基本沒有變化,但旋律變化較大。80版調式調性為D商燕樂,男聲線條簡單奔放,但受音高限制,在第3、4、5小節、第10小節等多處的最高音都只能達到小字二組e(譜例1)。新版調式調性為C商清樂,偏音“閏”被“變宮”替代,女聲細膩悠揚,高音可以達到小字二組f,旋律線因加入經過音和輔助音而更為婉轉(譜例2)。

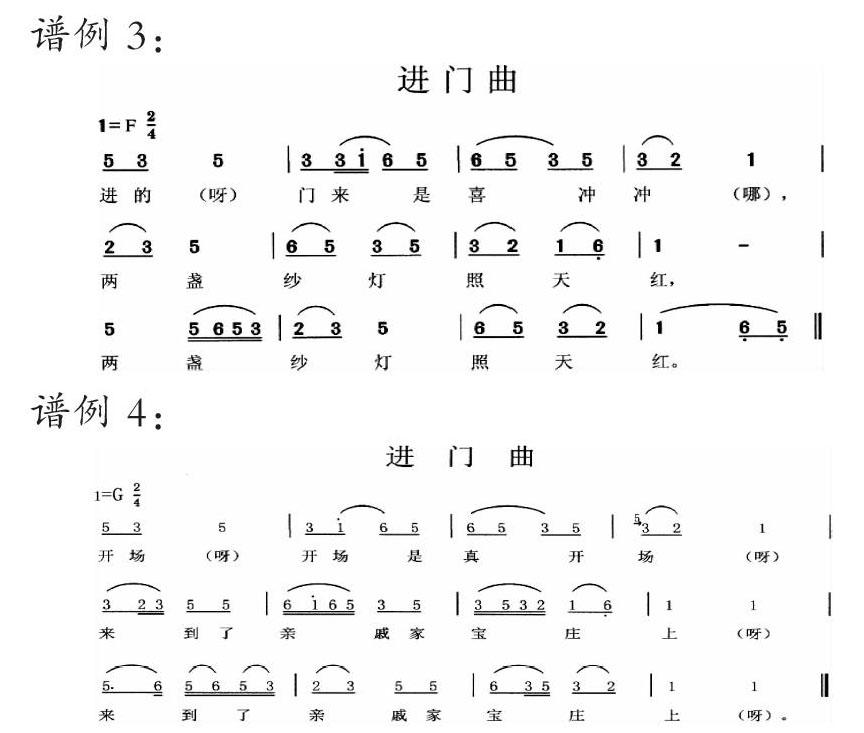

再比如《進門曲》,筆者本次采集到的曲譜和呂老師1980年采集的《進門曲》歌譜基本一致,但歌詞不同。在音樂特征方面,80版男聲旋律線較為硬朗,節奏多為四分音符和八分音符,旋律進行多為級進,最后旋律結束在徵音上,終止感較弱(譜例3);而新版女聲在演唱過程中則加入了較多經過音和輔助音進行裝飾,節奏也變得更為緊湊,在第四小節處加入的裝飾音使得旋律更加婉轉動聽,最后旋律在宮音上結束,終止感較強(譜例4)。

四、演唱區域

靜寧縣位于甘肅中部,六盤山以西,華家嶺以東,東北與寧夏隆德、西吉縣接壤,西南與通渭、秦安縣毗連,西北與會寧縣為鄰,東南與莊浪縣相依③,地處黃土高原丘陵溝壑區,面積廣闊,地形復雜、地勢險要,現共有13鎮、11鄉。20世紀80年代,文化部為編寫《中國民間歌曲集成》卷本,要求各地的音樂工作者收集本鄉、本縣、本市的民歌集成地方版本,靜寧縣響應文化部的號召,1983年,由縣文化館工作的呂恒全老師騎著自行車在兩個月內跑了20多個公社(以前叫公社,現在合并成鄉鎮),他拉著二胡深入田間地頭、村頭院落,共采集61首民歌。當時的民歌主要分布在靜寧縣八里、三合、任大、城川、威戎、李店等公社,這些地方大都盛產蘋果,用呂老師的話說有靜寧有蘋果的地方就有民歌。到2017年我們采集阿陽民歌時,會唱民歌的人大都聚集在靜寧縣城,喜歡唱靜寧阿陽民歌的人還成立了曲子團,他們每天都練唱小曲,節假日時他們還參加舉辦演出,民間組織缺少經費,演出條件也比較簡陋,但這為阿陽民歌的傳播起到了非常大的作用,也為我們這次課題的藝術采風提供了諸多的方便。

五、結語

靜寧阿陽民歌從1983年呂老師初次采風到2017年我們課題組再次采風,這期間阿陽民歌從演唱者到演唱環境,從演唱曲目到演唱風格都有不少的變化。隨著很多農民的進城,阿陽民歌也隨之從農村帶到了城市,但通過此次采風也發現,大多數優秀傳統曲目正隨著高齡演唱者的去世而被埋在了黃土壟中,因此,搶救、保護、傳承和傳播阿陽民歌不僅是我們課題組人要做的,更需要政府和廣大藝術工作者們同心協力,保護我們老祖先留下的文化遺產,拯救即將淹沒的阿陽民歌。

注釋:

①崔玲玲:《現代文化交流中同民族傳統音樂文化傳承趨同化現象》,《人民音樂》,2018年第7期。

②呂恒全(采集):《阿陽民歌》,靜寧縣文化館,1983年印刷。

③張占社(主編):《靜寧史話》,蘭州:甘肅文化出版社,2004年版。

參考文獻:

[1]張志全.靜寧民歌[J].甘肅文苑,2007,(04).