心臟介入治療后并發(fā)血管迷走神經(jīng)反射的護理研究關鍵要素探究

李維

摘要: 目的:研究心臟介入治療后并發(fā)血管迷走神經(jīng)反射的護理研究關鍵要素。方法:選擇自2019年1月至次年1月一年期間在我院接受治療的58例經(jīng)皮冠狀動脈介入手術患者作為研究對象,按照護理方式的不同,將患者平均分為兩組,對照組使用常規(guī)護理,實驗組患者應用與預見性護理干預,對比分析兩組臨床護理效果。結果:實驗組血管迷走神反射的發(fā)生率較低,對照組與之相比較高,組間數(shù)據(jù)對比顯示(P<0.05),數(shù)據(jù)差異具備統(tǒng)計學意義。結論:經(jīng)皮冠狀動脈介入手術患者應用預見性護理干預,可明顯減少血管迷走神經(jīng)的發(fā)生,具有推廣和使用價值。

關鍵詞:心臟介入;發(fā)血管迷走神經(jīng)反射;預見性護理

【中圖分類號】R197.324???? 【文獻標識碼】A?????? 【文章編號】1004-7484(2019)10-0113-01

近些年,心臟介入治療和診斷在臨床上使用比較廣泛,逐步成為心臟疾病的一種主要治療方式和診斷方法,實行心臟介入檢查進程中,極易出現(xiàn)多種并發(fā)癥,血管迷走神經(jīng)反射則是其中比較常見的一種,若不及時處理,易出現(xiàn)較重后果,乃至威脅患者的生命安全。故而需探尋一種比較可靠的護理方式,方可減少血管迷走神經(jīng)反射的發(fā)生[1]。本次研究中,筆者特選取我院就診的經(jīng)皮冠狀動脈介入手術患者58例作為此次調研的樣本,旨在分析心臟介入治療后并發(fā)血管迷走神經(jīng)反射的護理效果,具體詳情見下文。

1資料與方法

1.1一般資料:選擇自2019年1月至次年1月一年期間在我院接受治療的58例經(jīng)皮冠狀動脈介入手術患者作為調研的樣本,依據(jù)護理方式的不同,將患者平均分為對照組和實驗組。對照組男女患者比例為16:13,患者的年齡在47到80歲之間,平均年齡是(58.98±6.42)歲;實驗組中男12例,女17例,最大年齡是78歲,最小年齡是46歲,平均年齡是(58.14±6.51)歲。經(jīng)過對兩組患者基本資料的統(tǒng)計分析,結果呈正態(tài)分布(P>0.05),可以開展本次研究。

1.2方法:兩組患者均采用常規(guī)方式護理,對患者的飲食及藥物等進行干預。實驗組則在此之上使用預見性護理干預,(1)術前:護理人員應將臨床成功病例對患者進行分享,針對患者緊張、抑郁等 不良心理進行疏導,認真解答患者提出的問題,盡可能滿足患者的需求,改善患者的不良情緒,提升治療信心;術前告知患者2到3h應嚴禁進食,防止較長時間禁食致使患者出現(xiàn)低血糖的情況。禁食前引導患者以易消化的食物為主,確保進食量為日常的3/5便可。并將疾病的相關知識口手術流程等對患者進行詳細說明,提升疾病認知度和治療的配合度;(2)術中:護理人員應對患者的隱私予以保護,盡可能減少患者肢體裸露的時間;同時對患者的拔管進行干預,拔管中,護理人員的動作應輕柔與快速,對患者的穿刺部位實行止血操作時,需注意力度,防止患者出現(xiàn)疼痛;在穿刺點處,護理人員使用中指或食指進行按壓,防止力度過大或受壓面積過大致使機體疼痛,以免血液回流增多。對患者的血壓、心率、呼吸等生命體征進行監(jiān)測,觀察其面色和表情,應將搶救物品提前備好,以免意外出現(xiàn)。(3)術后:對患者的穿刺點進行護理,觀察穿刺點周圍皮膚狀況,確定有無滲血、滲液情況,觀察患者脈搏搏動及末梢循環(huán)情況。引導患者多喝水,飲食以清淡、易消化為主,詢問患者的疼痛情況,并將疼痛出現(xiàn)的原因對患者說明,若有不適,應及時告知主治醫(yī)生處理,以免意外出現(xiàn)[2-3]。

1.3指標觀察:觀察兩組患者出現(xiàn)血管迷走神經(jīng)反射的情況。

1.4統(tǒng)計學處理:應用SPSS19.0統(tǒng)計學軟件對實驗組和對照組經(jīng)皮冠狀動脈介入手術患者的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,血管迷走神經(jīng)反射發(fā)生率應用n(%)描述,檢驗值是x2,當差異P<0.05時,代表組間差異具有統(tǒng)計學意義。

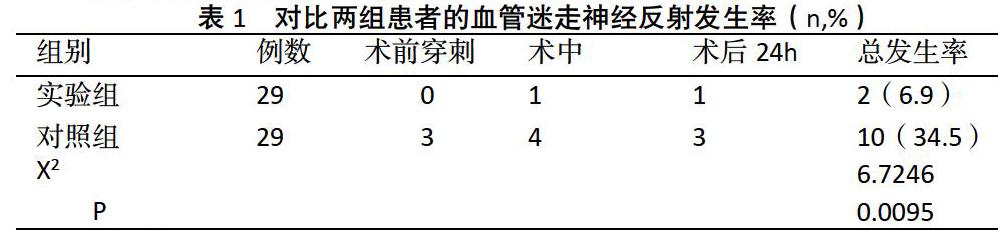

2結果

實驗組發(fā)生率遠低于對照組(P<0.05),詳見表1。

3討論

心臟介入術是臨床上比較常用的診療手段之一,臨床效果比較顯著,深受患者及醫(yī)務工作者們的歡迎。心臟介入術中,橈動脈入徑是比較常見的入路方式,術后壓迫止血或拔管時,極易出現(xiàn)血管迷走神經(jīng)反射的情況,嚴重威脅患者的生命安全。因此,在治療中,應對患者進行健康宣教,并將手術進程進行告知,提升患者的配合度,改善患者的不良心理;術中和術后對患者的病情進行觀察,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,及早處理,盡可能減少血管迷走神經(jīng)的出現(xiàn),提升手術成功指數(shù)[4-5]。本次研究結果表明,實驗組血管迷走神經(jīng)的發(fā)生率遠低于對照組,由此說明,預見性護理干預的可靠性及有效性。綜上,在經(jīng)皮冠狀動脈介入手術患者的護理上,采用預見性護理干預,可明顯減少血管迷走神經(jīng)的發(fā)生,臨床效果較好,完全值得使用和推廣。

參考文獻

[1]趙昌莉,青龍,馮琳,王詠梅.心臟介入術后并發(fā)血管迷走神經(jīng)反射的搶救護理[J].實用臨床護理學電子雜志,2020,5(08):153.

[2]張迎芳,蔣金英,李歡.預見性護理在心臟介入診療并發(fā)血管迷走神經(jīng)反射中的應用[J].實用臨床護理學電子雜志,2019,4(17):138+151.

[3]伊力斯亞·卡斯木,楊晶.心臟介入手術并發(fā)血管迷走神經(jīng)反射的護理措施[J].世界最新醫(yī)學信息文摘,2017,17(41):248+250.

[4]梁月娥,王志英,陳璧珊,葉小芳,王湘.心臟介入手術并發(fā)迷走神經(jīng)反射的搶救與護理效果觀察[J].國際護理學雜志,2017,36(09):1292-1294.

[5]羅艷.循證護理對于降低心臟介入術后患者血管迷走神經(jīng)反射發(fā)生幾率的效果[J].實用臨床護理學電子雜志,2017,2(03):60.