2008—2018:廣州增城區(qū)綠道規(guī)劃建設實踐與探索

何愛 曹凱濱 周婷婷

摘要:綠道是一種線形綠色開敞空間。西方國家自20世紀90年代以來就廣泛開展綠道的規(guī)劃建設運動,而國內的綠道規(guī)劃及建設實踐活動起步于廣東增城。本文旨在通過對近十余年廣東省廣州市增城區(qū)綠道建設實踐進行總結,梳理各時期綠道規(guī)劃建設的不同特征,探討新時代綠道規(guī)劃建設的策略。

關鍵詞:綠道規(guī)劃建設;實踐;探索;增城區(qū)

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.10.016?中圖分類號:TU985.1

文章編號:1009-1483(2019)10-0112-07?文獻標識碼:A????

2008-2018: Practice and Exploration of Greenway Planning and Construction in Zengcheng District of Guangzhou

HE Ai, CAO Kaibin, ZHOU Tingting

[Abstract] The greenway is a linear green open space. Since the 1990s, Western countries have extensively carried out planning and construction campaigns for greenways, while domestic greenway planning and construction practices have started in Zengcheng, Guangdong. The purpose of this paper is to summarize the practice of greenway construction in Zengcheng in the past ten years, to sort out the different characteristics of greenway planning and construction in different periods, and to explore the strategy of greenway planning and construction in the new eras.

[Keywords] greenway planning and construction; practice; exploration; Zengcheng District

引言

綠道是一種線形綠色開敞空間,具有生態(tài)、娛樂、文化和審美等多種功能。西方國家自20世紀90年代以來就廣泛開展綠道的規(guī)劃建設運動。綠道思想由美國風景園林師雷德里克·勞·奧姆斯特最早提出,其作品《波士頓公園系統(tǒng)規(guī)劃》是如今綠道規(guī)劃的緣起[1]。

國內的綠道規(guī)劃及建設實踐活動起步于廣東增城。國內對綠道的研究主要集中在2010—2014年,研究地區(qū)主要集中在珠三角,尤其是增城。研究成果主要集中在綠道線性空間設計方法[1-8]、綠道效益評價[9-11] 、綠道旅游品牌塑造[12-16]和綠道建設運營管理[17]。從研究對象來看,對鄉(xiāng)村綠道研究多,城市綠道研究少。此外研究多就綠道論綠道,關注其旅游功能,對綠道的復合功能研究很少,缺乏對單個城市綠道規(guī)劃建設的系統(tǒng)研究和新時代綠道規(guī)劃建設的策略研究。

增城是廣州市轄區(qū),位于珠江東岸,面積1616平方公里,常住人口141萬,是全國著名生態(tài)旅游示范區(qū)。增城首創(chuàng)綠道規(guī)劃,積極打造城市綠道品牌,不斷完善和構建生態(tài)空間體系。增城率先建有國內最美、最長、最安全、穿越景區(qū)(點)最多的綠道網(wǎng)。進入新時代,綠道規(guī)劃建設如何更好地服務并滿足人民日益增長的美好生活需要進一步思考。本文旨在通過對近十余年增城綠道建設實踐進行總結,梳理不同時期綠道規(guī)劃建設的不同特征和經(jīng)驗,對新時代背景下綠道如何規(guī)劃建設進行探索,以期為其他地區(qū)提供參考與借鑒。

1廣州增城區(qū)綠道建設歷程

1.1?2007—2008:局部試點,把綠道建設作為踐行科學發(fā)展觀和公園化戰(zhàn)略的重要抓手

1.1.1建設背景

為踐行“科學發(fā)展觀”,2007年增城發(fā)布《全區(qū)域公園化戰(zhàn)略實施意見(2008—2012年)》。 增城以實施公園化戰(zhàn)略為重點,突出抓好以城市道路生態(tài)廊道為主的綠化建設,用公園化的規(guī)劃要求、管理方式、經(jīng)營理念和文明特征來統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設。通過變“在城市里建公園”為“在公園里建城鄉(xiāng)”,推動全區(qū)域綠化美化 [13]。

1.1.2建設成效

從2007年到2008年,增城探索和嘗試建成自行車休閑健身綠道共71公里,分布在中心城區(qū)和北部山區(qū)鎮(zhèn),荔城街20公里、 增江街7.2公里、 正果鎮(zhèn)6.8公里、 小樓鎮(zhèn)12公里、 派潭鎮(zhèn)25公里。其中,從增城城區(qū)到白水寨風景名勝區(qū)的自行車休閑健身綠道長達約50公里。

1.2?2009—2012:全面成網(wǎng),融入珠三角綠道網(wǎng),形成全域綠道網(wǎng)絡結構

1.2.1建設背景

2009年廣東省發(fā)布的《珠三角綠道網(wǎng)規(guī)劃》提出“用3年左右時間在珠三角地區(qū)率先建成總長約1690公里的6條區(qū)域綠道”。其中,長約470公里以山川田海為特色的2號綠道主線沿珠江東岸布局,起點為廣州從化流溪河森林公園,經(jīng)增城等地50多個發(fā)展節(jié)點,終點為惠東巽寮休閑度假村。增城綠道位于2號綠道主線上,在完善區(qū)域綠道網(wǎng)絡和自身深入推進公園化戰(zhàn)略背景下,增城提出打造全域綠道網(wǎng)絡結構。

1.2.2建設成效

增城推進全區(qū)綠道和公園體系建設,用綠道網(wǎng)絡串聯(lián)全區(qū)公園、河湖等生態(tài)空間,逐步構建覆蓋城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡化生態(tài)游憩空間。截至2012年底,累計投入1.7億元,先后建成了366.9公里綠道及23個綠道驛站,共連接20多個生態(tài)公園和51個村莊,整合100多個景點和景區(qū)。其中,著名景點景區(qū)有白水寨風景名勝區(qū)、蓮塘春色景區(qū)、天然沙灘浴場、鶴之洲生態(tài)公園、太子坑森林公園、蒙花布鄉(xiāng)村公園和湖心島景區(qū)等。

1.3?2013—2018:重點補充,與各類規(guī)劃和計劃結合,重點地區(qū)不斷完善

1.3.1建設背景

為踐行黨的十八大提出的“生態(tài)文明建設”和“美麗中國建設”戰(zhàn)略決策。增城大力實施“美麗鄉(xiāng)村”建設,大力推進“中等規(guī)劃生態(tài)之城”建設。政府加大資金投入,通過“千園計劃”等抓手,將綠道延伸到鄉(xiāng)村和城區(qū),完善公服配套,形成“點—線—面”結合的綠道空間結構。

1.3.2建設成效

綠道建設是美麗鄉(xiāng)村建設的必選項目。自2012年啟動美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建以來,截至2018年,增城區(qū)11個鎮(zhèn)街下轄284個行政村,共有115個美麗鄉(xiāng)村通過驗收。2014年實施“千園計劃”以來,全區(qū)共建成1102個公益性開放性公園,通過綠道串聯(lián)公園,推動綠色生態(tài)向群眾家門口延伸。依托良好的生態(tài)環(huán)境,通過整合周邊山、水、園、林元素,2016年完成全長11.3公里的增城掛綠湖環(huán)湖綠道建設,形成獨特的“城—山—水”景觀風貌。截至2018年,增城區(qū)財政共投入綠道建設資金4億多元, 建成約533公里融合保護生態(tài)、改善民生和發(fā)展經(jīng)濟等多種功能的綠道和沿線村莊改造成的24個綠道驛站。增城以綠道為媒介,不斷延伸和擴展旅游產業(yè)鏈,形成產業(yè)關聯(lián)性強、綜合效益高的旅游業(yè)發(fā)展模式。

2廣州增城區(qū)綠道規(guī)劃實踐

2.1與時俱進,開展綠道系列規(guī)劃

2.1.1?2008年編制《增城市綠道規(guī)劃》,打造綠道網(wǎng)絡空間

規(guī)劃提出把增城綠道打造成“發(fā)展綠色經(jīng)濟之道、市民休閑健身之道、游客觀光消費之道、農民增收致富之道”。規(guī)劃以自行車休閑健身綠道、增江畫廊水上綠道和自駕車游綠道為主體形成總長500公里的三大綠道網(wǎng)(見圖1)。

規(guī)劃形成 “一軸、二道、四線、多節(jié)點” 結構,以增江為主軸,以初溪大壩為起點、 正果鎮(zhèn)黃屋為終點,全長49公里的增江畫廊百花綠道,是以聯(lián)系增城北部的增派公路和增正公路為主線的自駕車游綠道。此外,打造四條自行車休閑健身道。分別為:從初溪水利樞紐工程至白水寨風景名勝區(qū)長約50公里的增江西岸自行車道1號線;從初溪水利樞紐工程至正果黃屋村增江東岸全長約40公里的自行車道2號線;位于朱村街萬畝農業(yè)生態(tài)基地和朱村森林公園朱村生態(tài)農業(yè)基地的自行車道3號線 ;環(huán)掛綠湖的自行車道(都市型)4號線。增城綠道規(guī)劃理念創(chuàng)新性強,從全域謀劃,關注綠道對旅游的帶動作用,規(guī)劃了自行車綠道和水上綠道,為保障規(guī)劃的落地,提出了綠道規(guī)劃建設指引,對綠道的建設和管理提出了政府主導、村民參與、屬地管理和市場運營等策略[6]。規(guī)劃提出的綠道線路,對帶動增城生態(tài)旅游發(fā)展作用顯著。

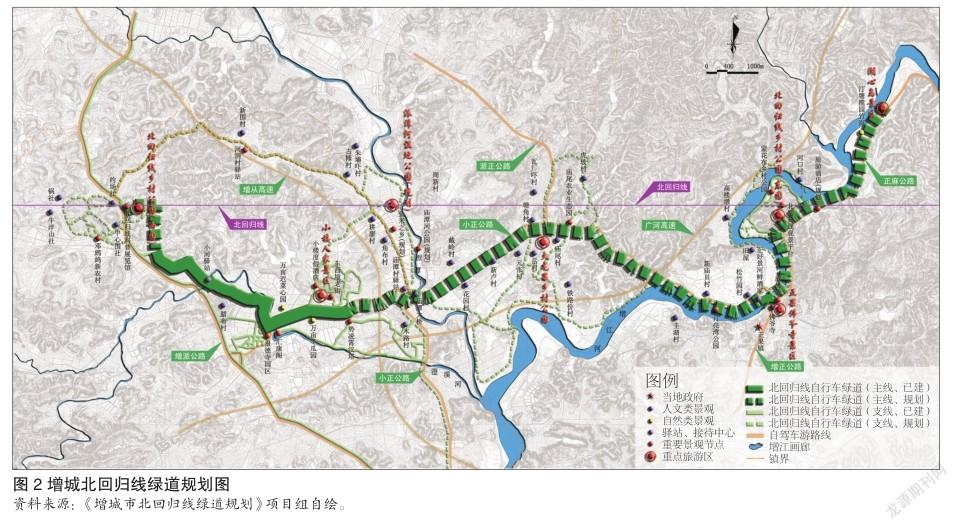

2.1.2?2012年編制《增城市北回歸線綠道規(guī)劃》,突出特色,帶動沿線發(fā)展

北回歸線綠道位于增城的北部,呈東西沿北回歸線走向。東面起點為正果鎮(zhèn)湖心島游船碼頭,西面起點為小樓鎮(zhèn)約場村,橫跨正果鎮(zhèn)和小樓鎮(zhèn)。綠道主線長21公里,支線60公里。規(guī)劃提出利用北回歸線這一重要的地理與文化標志,結合“增城綠道”旅游資源,沿著北回歸線建設“北回歸線綠道”,進一步推動增城的旅游開發(fā)建設,打造成“國內首條北回歸線綠道、國際性旅游養(yǎng)生綠道”。功能定位為“以北回歸線為主題的鄉(xiāng)村旅游綠道”。

增城的北回歸線綠道以北回歸線為走向,北回歸線附近的綠道及其節(jié)點為核心,以綠道為基礎背景,打造全球第一條北回歸線綠道(見圖2)。利用現(xiàn)有的綠道旅游資源,以北回歸線文化為依托,通過低成本的建造和維護手段,營造一個集地理標志特色、自然風貌、田園景色、健康休閑和民風民俗于一體的人與自然和諧發(fā)展的特色綠道系統(tǒng)。

規(guī)劃提出形成“一心兩翼”的空間結構。以建設比較成熟和有一定的知名度的小樓人家景區(qū)為主核心,通過北回歸線綠道主線,向東西兩翼發(fā)展,串聯(lián)現(xiàn)有成熟的湖心島景區(qū)、蒙花布鄉(xiāng)村公園和正果佛爺寺,積極建設沿線旅游區(qū),形成一個多功能特色的旅游系統(tǒng)。規(guī)劃通過東西向“北回歸線綠道”的建設來豐富現(xiàn)有南北向的綠道,形成增城獨特的“十字形”綠道網(wǎng)絡,串連增城北部東西方向上的各個景點。北回歸線綠道的規(guī)劃關注慢行綠道的規(guī)劃,通過詳細的實地勘察,規(guī)劃出一條經(jīng)濟合理的綠道線路,并對重要節(jié)點做了詳細規(guī)劃設計,突出功能節(jié)點的景觀標志性。以點帶線,進一步完善北部綠道主干網(wǎng)絡,對增城北部山區(qū)生態(tài)文明建設和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌作出了重要探索。

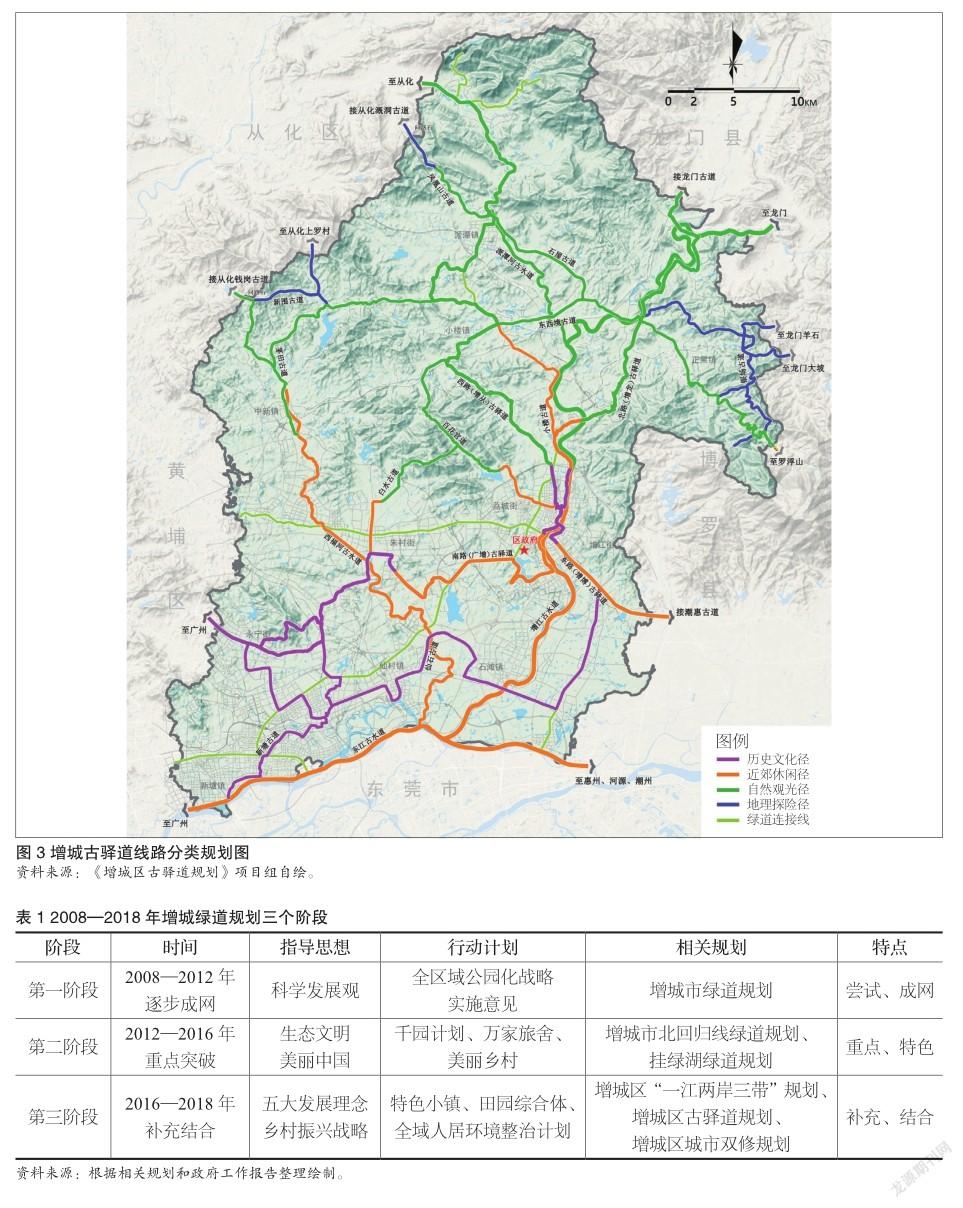

2.1.3?2016年編制《增城區(qū)古驛道規(guī)劃》,綠道與古道融合共生

增城綠道線位與古驛道歷史線位基本一致。2016年開展古驛道田野調查,梳理增城古驛道線路,開展增城古驛道規(guī)劃編制。規(guī)劃嘗試用綠道串聯(lián),帶動沿線三舊改造、村莊產業(yè)振興和文化傳承。規(guī)劃提出增城古驛道文化線路網(wǎng)絡由“主線+支線+綠道連接線”構成。規(guī)劃形成由“6條古驛道主線”“13條古驛道支線”“4條綠道連接線”組成的綠道與古道融合共生空間結構。“4條綠道連接線”為利用增城現(xiàn)有綠道,與古驛道共同形成完善的慢行交通網(wǎng)絡,總長約92公里(見圖3)。

此規(guī)劃綜合考慮古驛道現(xiàn)狀遺存、文物古跡、傳統(tǒng)村落等歷史文化因素,通過驛道將各文化要素進行串聯(lián),構建體驗增城歷史文化、展示增城傳統(tǒng)民俗的文化線路網(wǎng)絡,同時也是對增城現(xiàn)有綠道的補充和完善。規(guī)劃依托綠道線位布局古驛道線路,在綠道設施、綠道標識系統(tǒng)的基礎上,注入古驛道的文化元素,體現(xiàn)古道文化特色,避免重復建設。在綠道和驛道銜接處,設置驛道和綠道轉換的標識系統(tǒng)和服務驛站。該規(guī)劃近期建設的綠道和古驛道主要分布在增城中南部,進一步完善了綠道空間布局,促進綠道向城市空間延伸,與古驛道形成良性互動。

2.2規(guī)劃實踐總結

2007年,為踐行科學發(fā)展觀,增城提出了全區(qū)域公園化戰(zhàn)略,綠道就是在這個背景下建設起來的。2008年增城編制全域綠道規(guī)劃,經(jīng)過三年時間,形成“一軸、 二道、 四線、 多節(jié)點”的網(wǎng)絡結構。

2012年,增城抓住重點和自身特色,編制北回歸線綠道規(guī)劃,利用北回歸線這一重要的地理與文化標志,結合“增城綠道”旅游資源,打造“北回歸線綠道”。在生態(tài)文明建設和美麗中國建設的大背景下,2014年增城實施千園計劃和萬家旅舍計劃,通過綠道網(wǎng)絡串聯(lián)全區(qū)公園、河湖等生態(tài)空間,推動綠色生態(tài)向群眾家門口延伸,提升了生態(tài)和旅游環(huán)境。

2016年,增城開展古驛道規(guī)劃和增城區(qū)“一江兩岸三帶”規(guī)劃,2017年開展十個特色小鎮(zhèn)建設,2018年開展全域人居環(huán)境整治。增城不斷以規(guī)劃和行動計劃為抓手,推動綠道規(guī)劃建設向縱深發(fā)展,如梳理增城古驛道線路,用綠道串聯(lián),帶動沿線三舊改造、村莊產業(yè)發(fā)展和文化傳承。通過補充和結合,提升綠道的品質和功能,修復破損的綠道。在新發(fā)展理念和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下,增城綠道還在不斷補充與完善中,在規(guī)劃中建設,在建設中完善規(guī)劃(見表1)。

3新時代廣州增城區(qū)綠道規(guī)劃建設的策略建議

3.1以人為本,優(yōu)先滿足群眾多元需求

綠道規(guī)劃建設應該優(yōu)先滿足群眾需求。綠道的服務主體是人,因而人在綠道中的使用需求、人的心理行為研究在綠道設計研究中占據(jù)重要地位。以人對綠道的使用和感知為根本出發(fā)點,制定使用主體的真實需求及與之相適應的規(guī)劃[12]。如在綠道規(guī)劃的重要驛站節(jié)點布置合適數(shù)量的共享單車,在綠道沿線設置一些健身活動設施,增加綠色出行和休閑運動的可達性。如依據(jù)人們步行、自行車騎行等不同狀態(tài)下的疲勞時段,推算設置綠道沿線休憩驛站及駐足點的間距。城鄉(xiāng)綠道規(guī)劃建設應該區(qū)別對待,城市綠道規(guī)劃建設應在本地群眾需求的基礎上考慮旅游需求。

3.2進一步完善布局,城鄉(xiāng)綠道區(qū)別對待

3.2.1城市綠道規(guī)劃建設上,突出繡花功夫

增城在鄉(xiāng)村綠道方面成績突出,但在城市綠道建設方面較為薄弱。城市綠道與傳統(tǒng)公園綠地相比,在可達性、可用性、安全性、服務性、生態(tài)性等方面具有更高的優(yōu)勢[8]。增城要加強對已有城市綠道的維護和修繕,結合重點開發(fā)片區(qū)和新建城市道路延伸綠道。使城市綠道與城市綠地、廣場、公園及景觀節(jié)點等相銜接,激活城市綠地景觀系統(tǒng),形成整體化、一體化的旅游休閑網(wǎng)絡。區(qū)域綠道一般建在城市的外圍和邊緣,需要市民花費一定的時間才能到達[3]。增城也面臨這樣的問題,中南部人口多,但是綠道不足,無法滿足居民近距離親近自然和就近開展游憩活動需要。因此,城市綠道網(wǎng)絡應考慮對城區(qū)主要生活區(qū)的覆蓋,以15 分鐘的步行距離作為接駁時間,覆蓋城市主要生活區(qū)[8]。綠道規(guī)劃建設結合城市更新,通過城市人居環(huán)境整治、道路改造和社區(qū)微改造等,與綠道建設結合起來,形成特色明顯的聯(lián)動發(fā)展新格局。

3.2.2鄉(xiāng)村綠道規(guī)劃建設上,堅持經(jīng)濟合理

綠道建設要科學規(guī)劃。既要堅持尊重自然,根據(jù)地形現(xiàn)狀因地制宜,不破壞地質地貌,嚴格保護水源山體和民居建筑,使綠道與周邊的自然和人文景觀相協(xié)調,還要經(jīng)濟合理,不搞形象工程,做好經(jīng)濟社會生態(tài)效益評估。增城早期綠道主要分布在北部鄉(xiāng)村,發(fā)展生態(tài)旅游。北部本地人口較少,一些偏僻的生態(tài)型綠道更是人跡罕至,導致部分綠道荒廢。新時代需要在政府主導下多元投入,充分整合農、林、水、城建資金,依托美麗鄉(xiāng)村建設在有需要的地方增補綠道,完善網(wǎng)絡,以較小的投入取得較好的效果。此外,積極帶動社區(qū)參與是發(fā)展的重要核心[16]。降低政府建設維護綠道成本,還需要鼓勵農民參與綠道建設,發(fā)動廣大農民更加主動參與到人居環(huán)境整治工程中去,積極參與綠道的管理和維護。

3.3擦亮綠道品牌,復合綠道功能?

3.3.1突出綠道品牌特色,推動綠道競爭力

綠道是增城特有的優(yōu)勢品牌,要進一步擦亮品牌,提升品質,將其打造成為增城的亮點。進一步推進“增城綠道”旅游的發(fā)展。職能部門要做好年度綠道實施計劃和方案,按計劃完成年度綠道擴建任務。同時,進一步完善驛站的導游導覽等綜合服務功能、綠道沿線的旅游配套設施建設。通過建設信息化平臺,提供綠道及相關景點、服務設施信息的獲取、處理、發(fā)布、宣傳、查詢及進行利用的功能,擴大綠道的宣傳效應及實用的便利性,在新時代賦予綠道帶動全域旅游,帶動鄉(xiāng)村振興的新使命。

3.3.2城鄉(xiāng)統(tǒng)籌謀劃,發(fā)揮綠道聯(lián)動效應

以城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治和重大項目落地為抓手,積極推進綠道網(wǎng)建設。堅持“以藤結瓜,造瓜連藤”,通過綠道的聯(lián)系紐帶,將城市游客帶入農村。綠道對于鄉(xiāng)村環(huán)境和開敞空間的改造或增加可以激活周邊區(qū)域在經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)等方面的價值顯現(xiàn)以產生連鎖反應,從而對區(qū)域美麗鄉(xiāng)村的發(fā)展形成觸媒作用,激發(fā)全域鄉(xiāng)村美麗生活[7]。增城應該結合人居環(huán)境整治、田園綜合體、特色小鎮(zhèn),以及各類項目開發(fā)等,通過綠道網(wǎng)絡串聯(lián)各個鄉(xiāng)野公園、古村落、旅游景點和重要公共設施,打造鄉(xiāng)村綠道精品線路,以道興業(yè),以線帶面,發(fā)揮聯(lián)動效益,促進招商引資和產業(yè)升級,打造宜居宜業(yè)宜游新增城。

3.3.3復合綠道功能,打造“綠道+”

(1)“綠道+古驛道”模式

采用“綠道+古驛道”模式,以“道”興村,打造鄉(xiāng)村振興走廊。把綠道作為鄉(xiāng)村振興重要抓手,以增城“綠道+古驛道”線路為載體,結合增城美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村群、特色小鎮(zhèn)及田園綜合體建設,形成以線串點、以線帶面的鄉(xiāng)村振興走廊,為沿線鄉(xiāng)村發(fā)展注入新的活力,帶動沿線村落經(jīng)濟的發(fā)展。古驛道沿線行政村約150 個村,占據(jù)增城區(qū)村莊總數(shù)的50% [18]。增城區(qū)正在大力推進鄉(xiāng)村振興,建設美麗鄉(xiāng)村,可以依托良好的生態(tài)環(huán)境、綠道、風景區(qū)等旅游資源,采用“綠道+古驛道”模式,依托建設高標準農田打造田間綠道,利用閑置物業(yè)發(fā)展農家樂、萬家旅舍等,引導農民返鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),就近參與旅游開發(fā)。

(2)“綠道+碧綠”模式

采用“綠道+碧綠”模式,以“道”美城,打造城市景觀走廊。通過“一江兩岸三帶”建設,優(yōu)化增江沿線綠道空間結構,拉通沿江綠道及掛綠湖綠道,最終形成38公里的環(huán)江環(huán)湖綠道網(wǎng);同時,梳理橫向通往增江的步行道15條,總長8公里。結合省委、省政府提出要“高標準建設的廣東萬里碧道要求”,增城可先行開展試點,結合“污染防治攻堅戰(zhàn)”實施計劃,開展綠道和碧道同步建設。通過整治黑臭河涌,開展生態(tài)修復,建設濱水綠道,改善城區(qū)生活品質,增加市民游憩空間,實現(xiàn)一舉多贏局面。

(3)“碧道+體育公園/文體設施”模式

采用“碧道+體育公園/文體設施”模式,以“道”聚人,打造市民休閑走廊。結合正在開展的增城體育公園布點規(guī)劃,將綠道延伸到體育公園布點區(qū)域。對有條件的公園綠地、廣場等公共空間進行改造,增加體育功能;結合城市更新,合理利用臨時閑置的場地、舊廠房、老建筑和街巷空間,改造增加符合周邊市民需求的各類體育設施。完善文體設施,加強與綠道的聯(lián)系。串聯(lián)城市館、體育館、文化館和少年宮等。把綠道建設作為城市更新的重要內容,結合城市修補工作,在重點片區(qū)和節(jié)點突出特色,在局部細化連網(wǎng)高標準建設。實現(xiàn)服務市民休閑需求,帶動旅游發(fā)展,綠道的生態(tài)、社會和經(jīng)濟價值結合的目標。此外,建議完善新城區(qū)掛綠湖綠道系統(tǒng),打造可舉辦馬拉松賽事的環(huán)湖綠道。在已建成533公里綠道的基礎上,試點打造徒步徑、緩跑徑等健康步道,推進全民健身與綠道深度融合,提升全民身體素質水平。

4結語

增城綠道規(guī)劃與建設在不斷探索,不斷踐行新的發(fā)展理念。綠水青山就是金山銀山,在新時代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的背景下,綠道規(guī)劃建設作為一個重要抓手,增城正謀劃打好綠道牌,充分發(fā)揮和利用好綠道特色,通過綠道整合沿線資源,通過綠道帶動環(huán)境提升,通過綠道帶動產業(yè)發(fā)展和文化傳承,最終達到城市發(fā)展和鄉(xiāng)村振興,實現(xiàn)增城“中等規(guī)模生態(tài)之城”的發(fā)展目標。

參考文獻:

[1] 鄧毛穎.增城市綠道規(guī)劃與建設機制研究[J].規(guī)劃師,2011, 27(1):111-115.

[2] 劉錚. 都市主義轉型:珠三角綠道的規(guī)劃與實施[D].廣州:華南理工大學,2017.

[3] 林偉強. 珠江三角洲綠道網(wǎng)規(guī)劃方法研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[4] 劉武雄.關于廣州、東莞、增城、肇慶等城市綠道建設的規(guī)劃研究[J].中華民居,2012(1):43,45.

[5] 湛冬梅,鄧毛穎.增城市綠道規(guī)劃建設[J].南方建筑,2010(4): 47-50.

[6] 彭靖.增城市綠道規(guī)劃與創(chuàng)新性實踐[J].中華建設, 2012(8):90-91.

[7] 郭培.激發(fā)城郊美麗生活的鄉(xiāng)村綠道設計探索與實踐——以南京江寧西部綠道為例[C]//中國城市規(guī)劃學會.新常態(tài):傳承與變革——2015中國城市規(guī)劃年會論文集(14鄉(xiāng)村規(guī)劃).北京:中國城市規(guī)劃學會,2015:193-198.

[8] 汪益純.關于城市綠道規(guī)劃建設的幾點思考[C]//中國城市規(guī)劃學會.規(guī)劃60年:成就與挑戰(zhàn)——2016中國城市規(guī)劃年會論文集(06城市設計與詳細規(guī)劃).北京:中國城市規(guī)劃學會,2016:7.

[9] 賴伯舟.增城市綠道網(wǎng)項目建設及效益評估研究[D].廣州:華南理工大學,2010.

[10] 鄧毛穎.統(tǒng)籌城鄉(xiāng) 推進全區(qū)域公園化戰(zhàn)略——增城市綠道規(guī)劃建設與效益分析[J].小城鎮(zhèn)建設,2010,28(10):20-25. doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2010.10.001.

[11] 姜媛媛.廣州市綠道效益及其存在問題研究[D].廣州:廣州大學,2013.

[12] 王建文,謝冬興.基于品牌要素的綠道體育旅游品牌打造——以廣東省綠道為例[J].武漢體育學院學報,2013,47(8):43-47.

[13] 林莉.小樓鄉(xiāng)村生態(tài)旅游綠道景觀建設研究[D].廣州:華南理工大學,2011.

[14] 吳雋宇,徐建欣.增城綠道沿線傳統(tǒng)村落的景觀整合研究[J].華中建筑,2015,33(5):111-115.

[15] 曹凱濱.增城市綠道服務接觸系統(tǒng)的優(yōu)化研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[16] 劉云剛,羅啟亮.綠道建設對鄉(xiāng)村旅游的影響研究——以廣東增城為例[J].城市觀察,2014(1):67-81.

[17] 胡澤興.中小城市綠道建設的探索和實踐——以河北省廊坊市為例[D].天津:天津大學,2014.

[18] 何愛.以古驛道復興帶動鄉(xiāng)村振興——基于廣州市增城區(qū)古驛道保護與開發(fā)的思考[J].城鄉(xiāng)建設,2018(7):63-65.