基于空間句法的城市抗風救災通道綠化建設對策

劉麗麗 雷蕓

摘要:近年來風害對城市道路綠化的影響日益受到重視,提高重要路段綠化建設合理性顯得尤為重要。該研究借助空間句法整合度變量識別道路空間可達性,結合醫療設施點的分布篩選出抗風救災通道重要路段,并在此基礎上探討抗風救災通道重要路段綠化建設的思路和對策,以提升城市的抗風救災能力。

關鍵詞:空間句法,抗風救災通道,城市道路綠地,廈門

DOI:10.3969/j.issn.1672-4925.2019.00.023

Urban Wind Resistance and Disaster Relief Channels Greening Based on Space Syntax:

A Case Study of Xiamen Island

Liu Lili Lei Yun

(School of Landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)

Abstract: In recent years, the impacts of wind disasters on urban road greening has attracted increased attentions.and therefore, it is significant to increase the rational greening especially of important roads. This study identifies thespace accessibility of road with the values of spatial syntactic integration, and then screens the important sections asthe wind resistant and disaster relief channels in consideration with the distribution of medical f'acilities. New ideasand countermeasures for the construction of urban road green space are discussed to improve the ability of fightingagainst wind and relieve disasters.

Key words: space syntax, wind resistance and disaster relief channel, urban road green space, Xiamen

近年來風害對城市道路綠化的影響日益受到重視.2016年9月15日,“1614”號超強臺風莫蘭蒂登錄廈門,登陸時最大風速48m/s,中心氣壓945hPa[l],強勁風力造成本島境內多處受淹、基礎設施重創、人員受傷,大量園林綠化樹木倒伏、撕裂、折斷甚至被連根拔起,尤其是城市道路綠化帶中的樹木倒伏占道導致交通大面積癱瘓,從而影響災后一系列救援恢復工作的效率,阻礙城市的正常運轉。

實地調研發現,路網密集、人員密集以及醫療設施周邊的區域與路段往往是各種突發事件的頻發區域,也是交通可達性較高的區域,在抗風救災中,這些路段的暢通理應首先得到保障;但是,災后大量受損樹木的扶正、鋸枝、搬運等工作耗時耗力,進展緩慢,進一步影響交通的通行。可見,這些路段道路綠化建設的合理性對于災后救援工作的開展以及廈門整體抗風救災能力的體現顯得尤為重要。此外,對照廈門城市總體規劃[2]和城市綠地系統規劃[3],發現總體規劃中的防災體系規劃僅確定環島快速路、成功大道等城市主干道為城市救災通道,并未考慮分級分區的規劃,缺乏重點和指引,而綠地系統規劃中也并未對城市救災通道路段的綠地建設給予更多的指引建設,實際指導意義較弱。因此,本研究首先借助空間句法手段識別道路空間可達性,并據此篩選城市抗風救災通道的重要路段。在此基礎上結合廈門城市園林綠化特點,立足抗風救災視角,探討城市抗風救災通道的綠化建設對策,完善城市基礎設施建設,提升城市的抗風救災能力。

1基于空間句法的城市救災通道重要路段選擇

1.1空間句法原理與救災應用意義

空間句法由倫敦大學Bill Hillier教授首先提出,是一套通過研究空間形態分析空間之間關系的理論和方法。目前,空間句法理論主要研究空間與社會、建筑與城市空間形態以及與之相關的計算和空間與認知等領域[4]。句法用軸線模型、線段模型或凸空間概括空間,根據Hillier和Hanson提出的用不重復的最長且數量最少路徑遍及空間[5].可將實際線性空間概括為軸線模型,軸線要素代表空間任意兩點互視的最遠距離,線段模型表示軸線要素交點之間的線段所概括的空間。

可達性高的道路交通便捷度高,周圍往往人員分布密集、商業發達,一旦受災癱瘓,將對城市交通和居民生活造成巨大影響,因此在救災過程中應優先疏通。空間句法量化空間可達性的相關研究主要集中在城市交通網絡和城市形態定量方面,其優勢在于研究對象屬性的易確定性和研究手段的可視化。王靜文等[6]運用空間句法整合度變量作為公園空間可達性的判斷標準,提供了新的公園可達性視角;Li等[7]運用空間句法研究武漢交通軸線圖,并通過空間可達性評價城市形態。本文嘗試用句法量化城市道路空間可達性作為選取重要抗風救災道路的指標。

1.2空間可達性的量化

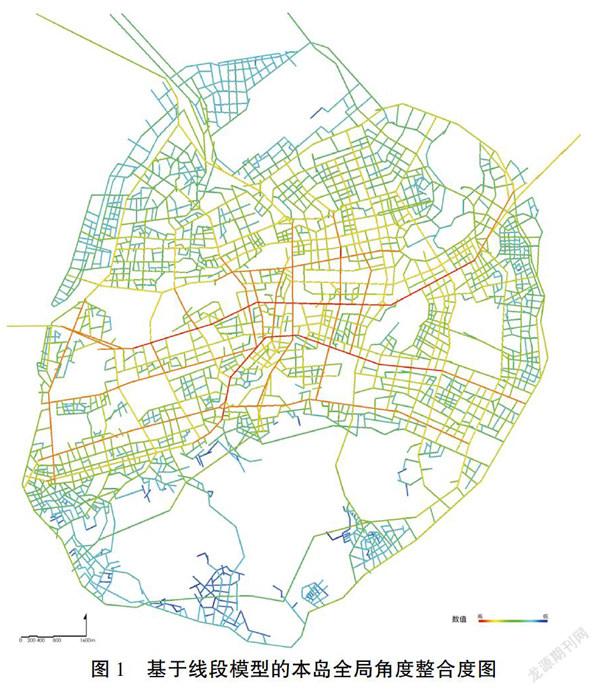

空間句法中,整合度是描述可達性的直接變量[7],基于線段的角度分析在機動車尺度下的相關性更高[8],因此本研究選取基于線段模型的角度分析整合度變量來量化廈門本島道路空間可達性。在句法整合度數值紅藍圖中(圖1),紅色表示整合度數值最高,在整個系統中的可達性最好,顏色趨冷則整合度數值降低,藍色最低,在整個系統中的可達性最差,這就實現了空間可達性的量化。

1.3基于空間句法的廈門本島城市道路空間可達性

廈門本島位于福建省廈門市東南,面積141.09km2。本文以現行廈門綠規[3]的本島路網為基礎,結合調研,匯制軸線圖并導入Depth map中生成基于線段模型的全局角度整合度紅藍圖(圖1),篩選出14條全局整合度數值較高的道路(表1)作為抗風救災通道重要路段。全局角度整合度體現全系統空間關系,全局整合度高的道路多為城市交通繁忙的主干道或快速路,是城市交通的“主動脈”,承擔著城市出入境、過境和城市間組團的交通量。

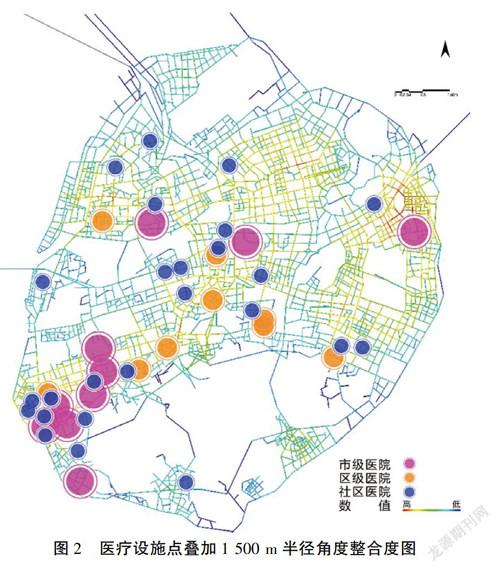

1.4基于救災空間疊加的抗風救災通道選擇

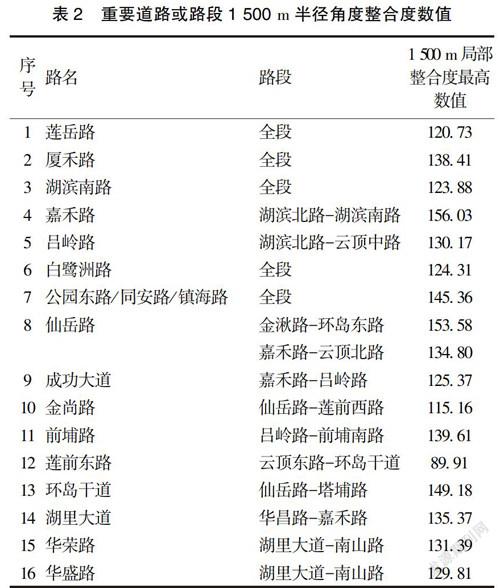

為了快速、高效地將傷患送往附近醫療設施點進行救治,在初步篩選的基礎上,疊加醫療設施點的分布,篩選出可達性高、醫療點分布較多的道路。現版總規[2]規定社區衛生服務中心每3-10萬人一處,本島社區衛生服務中心服務半徑為1000-1500m.筆者根據廈門市目前城市空間布局的實際狀況,采用1500m半徑角度整合度紅藍圖,并疊加本島市級、區級和社區衛生服務點三級醫療點(圖2),最終選擇16條1500m半徑角度整合度高且衛生醫療設施點分布較密集的道路或路段作為抗風救災通道重要路段(表2)。

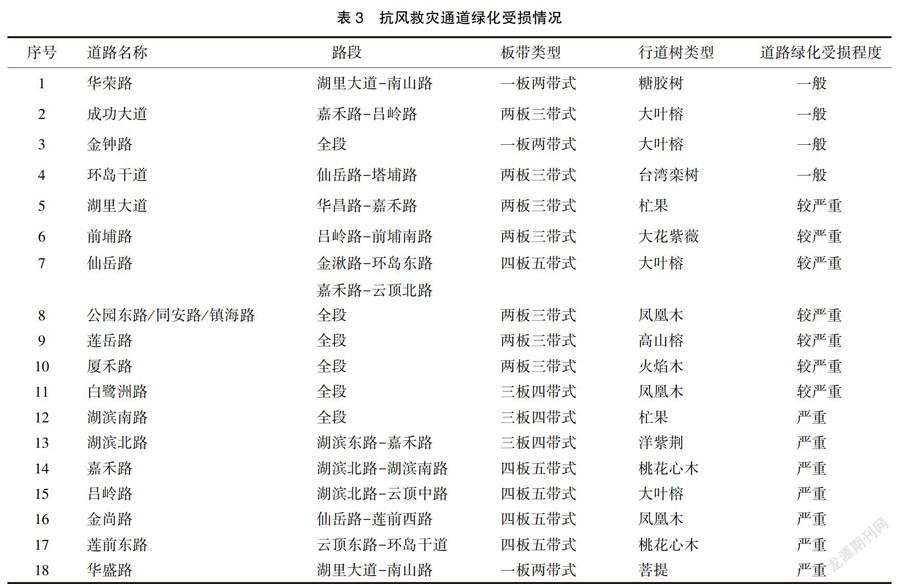

將兩種重要道路疊加后,形成了18條本島城市重要抗風救災通道(表3)。類型涵蓋城市快速道、主次干道和支路,且在全范圍內選取可達性較高道路的同時,又兼顧局部范圍內重要功能型道路,這是對原有防災體系疏散通道的完善和強化。在此基礎上,有針對性地提出道路綠化建設對策,減少臺風對道路綠地造成的傷害。

2重要抗風救災道路綠化建設對策

2.1抗風救災通道綠化受損狀況分析

災后一周對上述18條重要抗風救災通道綠化植物受災狀況進行實地調研,歸納植物受損情況并以樹木枝干的受損狀況為依據,將道路綠化的受損程度分為3類。1)嚴重:樹木被連根拔起或主干折斷,需更換補種。2)較嚴重:樹木倒伏或傾斜,扶正后仍可繼續種植,需加固并修剪。3)一般:次要枝干斷折,需修剪。具體受損情況見表3。

分析樹木受災情況,從道路板帶類型看,一板兩帶式的城市支路綠化受損情況較輕,兩板三帶式的城市主干路受損程度較嚴重,而路幅較寬和綠化帶條數較多、景觀層次豐富的道路受損普遍情況嚴重。從行道樹的類型看,由于洋紫荊根系較淺,而鳳凰木、火焰木等枝干脆弱,桃花心木生長速度快、木質脆弱,均體現出較低的抗風性。總之,受損程度越高的道路,表現為綠化帶條數多,綠化層次豐富,行道樹抗風性較低。受災情況影響因素主要有以下4點。

1)道路綠地規劃設計不科學。路側分車綠帶條數多,較寬處密植大喬木,雖然遮蔭和景觀效果較好,但由于喬木種植間距較小,喬灌地被層次較多,導致透風率低,不僅受風易連片倒伏,且植物殘肢也缺乏堆放空間。

2)樹種選擇不適宜。路口處和風口處等城市強受風位置的道路綠化除了考慮遮蔭,應盡可能地選用抗風性較高的樹種。

3)苗木選擇和種植不合理,道路綠化為了快速成景,較多選用無性繁殖扦插苗和嫁接苗,或是強調大樹移植,此類苗木主根不發達或主根受損,風倒率較高;行道樹樹池預留較窄,樹木根系周圍土壤密度大,根系生長受阻,大風易倒伏。

4)管理養護中修剪不及時、不到位,導致喬木根冠比、徑冠比失衡,受風易倒伏。

臺風后的綠化垃圾處理、樹木扶正加固、樹木修剪整形等工作,不僅耗費大量時間和人力,且占道的綠化垃圾存放難、短時間消化處理難,嚴重影響了抗風救災通道的及時通行。此外,由于綠化恢復需要一定時間,短期內部分路段大樹遮蔭效果差、景觀效果差。因此,為了提高抗風救災通道的服務能力,根據上述臺風“莫蘭蒂”對道路綠化的傷害情況和成因分析,筆者從綠地布局和植物配置、樹種選擇、施工栽植以及管理養護角度提出綠化帶植物的抗風對策。

2.2基于抗風救災的道路綠化對策

2.2.1優化綠地布局和種植配置的合理性

金尚路的部分路段路側綠帶較寬且分車綠帶多,喬木種植較密,灌木和地被層次豐富。這種類型的抗風救災通道景觀效果和遮蔭效果均較好,但樹木透風性差,倒伏后易大面積侵占道路。宜通過綠地規劃和植物配置優化道路綠化,將路側綠帶喬木后退種植,預留出緩沖空間,并通過低矮灌木和地被美化緩沖空間。臺風過后,這些緩沖空間可以臨時堆放待清運植物和垃圾,提高清障工作的機動性和效率。

分車綠帶較多時,綠帶內喬木應首選抗風樹種,或將喬木替換為低矮綠籬,以減少侵占道路的情況。同時,環島干道、仙岳路等城市主要景觀大道上的分車帶綠化可兼顧景觀效果和地域特色,將原有喬木替換為抗風性較好的棕櫚科植物[9],同時搭配觀賞性灌木地被,增加景觀豐富度。

2.2.2提升樹種選擇的科學性

研究表明不同樹種抗風能力存在較大差異,深根性和材質堅硬的樹種抗風力強,其中多為鄉土樹種[10],除了生長速度、樹木枝干剛柔度、抗病蟲害性能等,樹冠與根系形態是抗風性的決定因子之一[11]。因此,重要抗風救災通道的行道樹應首選鄉土樹種和木材木纖維長、抗彎度高、分支點低、枝葉稀疏的植物,如小葉欖仁、杧果、臺灣欒樹等,或是棕櫚科植物;淺根性植物如黃槐、羊蹄甲,洋紫荊,則應盡量在避風處種植。

2.2.3強化苗木選擇和施工種植的規范性

王良睦[11]認為苗木來源對植物抗風性的影響有3個原因:一是過多選擇主根不明顯或不發達的苗木:二是苗木普遍存在苗期整形較差,定植后在一定時期內根系發育有限;三是有時過分強調大樹移植,但相應的保證措施沒有跟進,主側根損傷大,不能在短期內發育成原本健壯的根系。因此,建議選擇胸徑5-6cm的健壯中苗,較有利于長成強壯根系,需要大樹移植的地方,定植后應配合后期管理,支撐加固。

此外,較寬的樹池及綠化帶有利于樹木根系生長[12],疏松、透氣的土壤才能發育出強壯而深入地下的根系[9]。因此,規劃新增道路時,單行喬木樹池及綠化帶寬度應不低于1.5m[13],樹穴周圍土壤建議運用多孔材料,使植物根系利用空隙延伸。

2.2.4加強養護管理的精細化

樹冠修剪的原則是平衡性,在樹木整體修剪的基礎上,應注重植株的根冠比與徑冠比相對平衡[14]。日常養護中,冠大蔭濃、根系較淺的喬木如菩提樹,其樹冠致密且透風效果差,應定期修剪內側枝,使樹冠輕薄通透;生長迅速枝干疏松易折、樹形稀疏的喬木如鳳凰木則需定期疏剪枝條并對樹冠進行回縮修剪,構建抗風性樹枝結構;已密植區域喬木則應適當間除[15]。

此外,臺風多發期或風害預警前,應集中對新栽樹、老弱樹、新移植樹及風口處和重要抗風救災路段的樹木加固支撐、培土加固、補充修剪,并通過石塊壓根等手段增加淺根植物根部重量,從而增加根冠比。風后,應及時扶正倒伏樹木,清理斷枝,以防止高溫潮濕天氣細菌滋生,損害樹木健康。

2.3抗風救災通道綠化建議

在實際道路綠化建設中,以上綠化對策可以根據抗風救災通道的板帶結構、路段位置、景觀特點等靈活組合運用。

對于建有城市快速高架的主干道仙岳路,其機動車道被快速高架劃分為上下兩行部分,地面部分寬度有限,兩側綠帶采用多列式喬木種植,一旦倒伏,侵占路面較多。因此建議行道樹少采用高大喬木,盡量選用棕櫚類喬木,如大王椰子、加拿利海棗、華盛頓棕,并可增加綠籬組合的形式豐富景觀,如大王椰子+九里香、加拿利海棗+女貞籬/紅背桂。路側綠帶應疏除部分高大喬木,留出緩沖空間,通過塑造微地形或設計花境來豐富空間,也可以在較高喬木下配以低矮灌木,在留有足夠空間疏風的同時滿足景觀需求和生態效益,如南洋杉+小葉榕、柁果+刺桐等形式。緩沖空間在臺風后,可臨時堆放植物殘肢,增加清理工作機動性。

對于湖濱南路和北路這種斷面形式為三板四帶式的老城區道路,機動車板塊多為上下行六車道,路幅較寬,植物倒伏對路面交通影響相對較小。因此定期對行道樹和分車帶樹木修剪即可。落葉樹應于樹干休眠期(12月中下旬至翌年2月中上旬)進行修剪,常綠樹應在春梢抽成前修剪,臺風季節(4-5月)前應集中進行防風修剪,部分生長較快的樹木應根據需要補充修剪。對于不同樹種,修剪方式也有不同,樹冠通風、枝干強韌的植物,如棕櫚科植物,剪除部分葉片即可;冠大蔭濃的植物如桃花心木、杧果、高山榕,應在此基礎上稀疏樹冠;根系較淺、枝干脆弱的樹木如火焰木、菩提樹、鳳凰木,則應適當縮小樹冠。

對于新城區道路斷面形式為四板五帶式的主干道,如金尚路,路幅較寬且空間層次豐富,路側綠帶較寬處密植喬木,道路綠化景觀優美,但多條分車帶內均為喬木,一旦倒伏覆蓋面積大,清運工作量大。因此,若路側綠帶內喬木種植較密,建議對部分喬木進行梳理并移植,替換為低矮灌木地被組合形式。兩側分車帶則可結合廈門的地域特色,運用鄉土樹種或棕櫚科植物搭配綠籬組合,如椰海風情:大王椰子/力口拿大海棗+紅花檵木+金葉假連翹;色彩繽紛:盆架樹/龍眼+紅花檵木+錦繡莧/紅葉石楠/金葉女貞:花香融城:皇后葵/木麻黃+九里香/非洲茉莉/米蘭。

3結語

本文立足抗風救災視角,應用空間句法獲取道路空間可達性指標,結合廈門本島醫療設施點的分布,提取相應路段作為重要抗風救災通道,并從綠地布局和植物配置、樹種選擇、施工栽植以及管理養護方面對其道路綠地建設對策提出針對性建議,以期提升城市抗風救災能力和完善城市基礎設施建設。

參考文獻

[1]中央氣象臺臺風網.臺風1614莫蘭帶[EB/OL].(2016-9-16)[2018-04-01] http://typhoon.mnc.cn/web.html.

[2]廈門市人民政府.廈門市城市總體規劃(2011-2020年)[Z].廈門,2016-5-12.

[3]廈門市市政同林局和廈門市規劃委員會.廈門市綠地系統規劃修編及綠線劃定(2017-2020年)[2].2018.

[4]楊滔.空間組構[J].北京規劃建設,2008(2):101-108.

[5]HILLIER B,HANSON J. The social logic of space[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

[6]王靜文,雷蕓,梁釗.基于空間句法的多尺度城市公園可達性之探討[J].華中建筑,2013.31(12):74-77.

[7]Ll J,,DCAN J. Multi-scale representation of urban spatial morphol-ogy based on GIS and spatial syntax[J].Journal of Central ChinaNormal University(Nat.Sci.),2004,38(3):383-387.

[8]CHIARADIA A Emergent route choice behaviour, motorway andtrunk road network: the Nantes comurbation[C]//Proceedings ofthe 6th International Space Syntax Symposium. lstanbul: ITU Fac-ulty of Architecture. 2007.

[9]肖潔舒,馮景環.華南地區園林樹木抗臺風能力的研究[J].中國園林,2014,30(3):115-119.

[10]張彩鳳.城市園林植物生態適應性研究綜述[J].中國農學通報,2008,24(8):344-349.

[11]王良睦,王中道,許海燕.9914#臺風對廈門市同林樹木破壞情況的調查及對策研究[J].中國同林,2000,16(4):65-68.

[12]李敏,文寅.廣州市區道路綠化抗風災的技術方法[J].農業科技與信息(現代同林),2009(4):52-54.

[13]CJJ37-2012,城市道路工程設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2016.

[14]謝秋蘭,李小梅,潘小慧,等.廣東湛江市抗臺風木本綠化樹種選擇與養護初探[J].中國同藝文摘,2018,34(4):51-55.237.

[15]陸慶軒,代保清,陳巖,等.樹種抗臺風能力評價研究:以沈陽城市綠化樹種為例[J].中國城市林業:2013,11(3):16-18.

收稿日期:2018-04-11

第一作者:劉麗麗(1993-),女,碩士,研究方向為城市森林和城市綠地。E-mail:lily_btcc@163.com

通信作者:雷蕓(1968-),女,副教授,碩士生導師,研究方向為城市森林和城市綠地。E-mail:bjfulyun@163.com