集團公司海外財稅風險管理探究

郭津津

【摘要】境外作業從招投標、合同談判、執行與日常管理、問題爭議解決等各方面都與國內已經成熟的環境不同,包括在不同的國家與全新的合作伙伴合作,在陌生的地質環境作業,執行不同的法律法規和標準,說著別人的語言,用著在國內沒有見過的貨幣,有些看似合理卻需要在理解了當地文化后才能讀懂的風險條款,上述種種都需要財務風險管控能力做到迅速調整,盡快的適應這些“水土”。

筆者作為c公司境外業務發展黃金十年的直接參與者,幾乎經歷了公司境外所有重要項目的財務管理工作。如何將這個過程中獲得的感悟、體會和值得吸取的經驗教訓進行有效的傳遞和借鑒,筆者認為歸集有代表性的管理實踐,形成典型的管理案例是最適合的方式,通過境外項目案例分析所揭示出的管理風險或薄弱環節,經過深入的思考與探究,筆者認為有力而專業的財務管控必須全程參與,勢在必行。

本文從完善境外項目前期籌劃、過程控制以及風險保障等方面討論如何加強境外項目財務管理,降低境外項目運作風險,避免“亡羊補牢”的故事再次發生;如何強化風險識別意識,揭開境外項目財務風險的“面紗”,深度認識財務管理價值,提高財務人員的職業使命感,為提升境外項目財務管理的質量和效益提供一定的參考。

【關鍵詞】境外作業;合同條款;財務風險;外匯管制;稅務審計

近些年來伴隨著國際化戰略的逐步實施,c公司經過近十年的艱苦努力,國際市場已擴大到全球2 0多個國家和地區,海外收入占比公司收入30%,在市場和客戶多元化方面取得了顯著成績,基本形成了依靠國內外兩個市場生存和發展的局面,國際市場快速拓展已成為建設國際公司的重要支撐。

國際市場所取得的成績令我們驕傲和自豪,但“走出去”的過程充滿了艱辛和曲折。面對著境外業務跨越式發展,面對的風險和挑戰不斷增加,境外市場和項目管理的工作量和工作難度大大增加。面對著如此龐大的境外組織架構及眾多的境外機構,面對著如此復雜多變的合同運作模式,面對著境外項目涉及的不同國家的稅務風險、轉移定價風險、資金風險等,如何保證境外項目財務數據的準確性和時效性:如何應對不同合同運作模式下的財務管理模式;如何有效地降低財務管理風險,這些都是擺在我們面前的一個全新課題。

在影響境外項目成功與否的諸多風險類型中,除了項目運營過程中出現的稅收風險、資金安全風險等因素外,我們還應該看到項目運營前期涉及的商務模式的運作、合同條款的談判、商務關系處理以及法律風險等外部環境風險因素都會影響到境外項目的財務狀況和經營成果,制約著境外項目的整體運營效益,有些時候這些外部影響因素在一定程度上還會決定著項目運作的成敗,不容輕視。下面通過對境外項目的案例分析,具體揭示境外項目所涉及的典型風險類型,以期能夠帶來思考和啟示,對于未來的境外項目運作能夠起到參考借鑒的作用。

美國著名法學家龐德曾說過:“在商業時代,財富大部分是由合同構成”,這句話道出了現代社會中合同的重要性。下面我們就來看兩個與合同條款有關的案例。

[案例一]高端市場低端回報

1、背景介紹

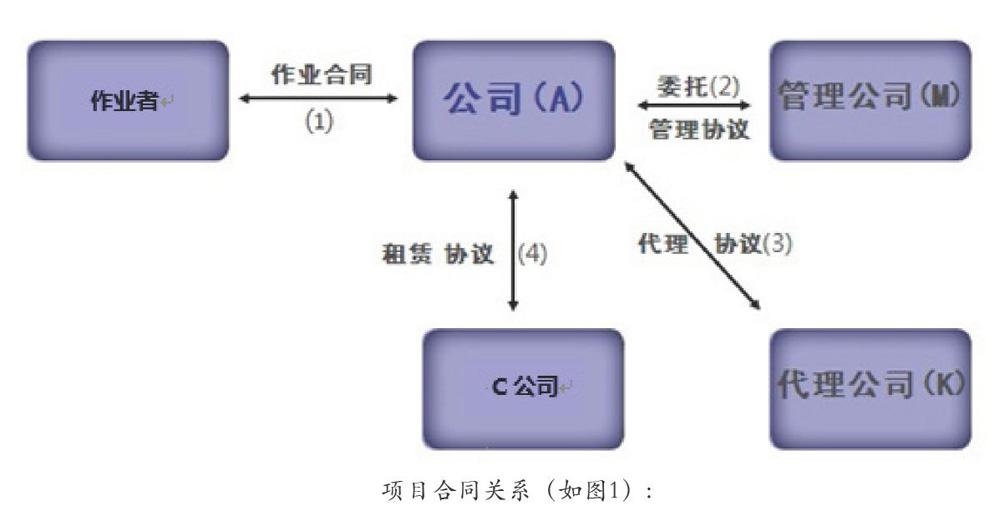

2011年,c公司在某發達國家獲得作業項目,作業者是該國著名的能源公司,對作業管理水平有著較高要求。為了滿足作業者的要求,爭取在高端市場打響第一炮,c公司聘請了一家國際知名公司M作為項目管理者。根據項目前期調研分析后,c公司在該國注冊成立了全資子公司A,由其接替c公司擔任該項目的承包商。

2、風險發現

當初,為了獲取到這個高端合同,與M公司簽署的管理協議中,很多權利義務的劃分并不清晰。比如:協議中規定M公司應獨立負責并且保障A公司的利益,但協議中卻沒有明確M公司因其管理不善或其管理質量問題導致的損失需承擔任何責任。言下之意,如果出現了任何管理問題,M公司是不需要承擔任何經濟、法律責任的。在項目執行的這些年,由于M公司的管理疏忽,數次給A公司造成經濟損失,僅無法在所得稅前抵扣的虧損就達900萬美元。

2011-2 017年期間,項目盈利情況較不理想,M公司負責的實際操作費用超過預算共3102萬美元,高出6年預算平均值16%,并有逐年上漲之勢,這不僅對A公司財務狀況產生較嚴重影響,N.C公司也一直受到連帶的財務損失。下面是本案例揭示出來的一些風險發現:

1、運營風險:

項目管理和操作成本高居不下,A公司對項目成本執行情況沒有實際控制權。

2、償債風險:

截至2017年9月,A公司應付c公司租賃費以及名義工資累計達342 0萬美元,而可支配速凍資產只有1860萬美元,資金缺口1560萬美元,償債能力存在較大不確定性,償債風險較高。

3、持續經營風險:

A公司應付c公司的巨額債務若無c公司支持,A公司存在可持續經營風險并影響其運營資質規模。

4、關聯交易定價風險:

M公司操作費預算執行差異大,導致A公司操作成本無法準確預測,對于c公司與A公司之間的定價基礎和結果產生很大沖擊。

5、內控風險:

A公司債務風險評估與管控沒有預警及管理規定,一旦出現資金缺口無償債能力,c公司將是A公司財務困難的唯一買單人。

3、案例思考和“挽救”措施

隨著經濟的發展,合同的內容和形式都極為豐富,合同的風險也無處不在。因此做好經濟業務最前端的商務模式的籌劃工作就顯得尤為重要,甚至決定著項目的成敗。

與M公司的合同關系,看似完整、“平衡”的合同形式,但雙方在權利、責任、義務等重要環節體現出來的卻是一個“失衡”關系。正是這種傾斜的合同關系,導致了A公司在項目運營過程中處于被動挨打的地位,喪失了項目進展以及資金支配的話語權,導致A公司效益低下并引發一系列財務風險。

筆者對合同條款、作業管理情況、項目效益做了大量的基礎資料收集和分析后,對問題的解決向c公司提出了幾點建議:

1、主動手段:

一方面,依據與M公司管理協議的相關條款,對于其超預算的3l 02萬美元以及管理事故造成的損失,與其進行談判,爭取A公司的合理權益;可適當降低M公司的分成比例和管理費金額。這個手段在實現中有較大的困難,根據當地律師對管理協議相關責任條款的解釋,除非M公司主動承擔部分責任,僅憑合同條款很難達到A公司的要求。

2、被動手段:

c公司放棄部分債權,或在未來調低設備租賃價格,緩解A公司的償債和資金壓力,使其‘恢復”正常持續經營能力。

這個手段是一個自我調整辦法,有利的是:短時間內可以優化A公司的財務指標,降低債務水平;不利的是:A公司的利潤將提高,相應的所得稅也會增加;以集團利益換取A公司的起死回生,對項目經營效益沒有根本的改善。

與案例一相比,利用合同條款,維護c公司利益的事情也有發生。

[案例二]細節決定成敗

1、背景介紹

2015年,c公司的子公司A與作業者w簽署作業合同,規定作業地點在w所在國的水域。合同執行期間,w提出到J海域進行大約102天的作業。而海域屬于兩個國家的聯合作業區塊,原作業國僅占10%的權益,另外90%權益屬于D國。c公司相關工作人員在收到作業者提出的變更作業地點通知后,查找了原合同中的稅務條款,并留意到原合同條款僅適用作業者所在國水域。于是緊急通知負責合同的部門,并提出:在新海域發生的任何稅務成本,將由w承擔。在c公司的堅持下,w為了不影響作業,接受了這個稅務補充條件。

不曾想到的是,在隨域作業期間,因操作失誤發生了作業意外,以致在r海域的作業時間超過了183天。按照D國的稅法規定,該項作業被認定為在D國的常設機構PE,并需要在D國就作業收入繳納所得稅。計算下來,在冰域作業的稅務成本高出原預算268萬美元。之后,c公司的子公司A依據當初添加的那句稅務責任補充條款,正式向w開出了稅務補償賬單。

2、案例思考

目前c公司境外項目作業地點多,國家情況差異大,政治經濟形勢不穩定,法律環境陌生,一旦項目實施中出現爭議,比如質量、付款、損失賠償等,如果在合同條款中沒有相應規定或界定不明確,將會給對方提供可乘之機,我方的合法權益將無法得到有力保障,作為境外項目的權利保障條款就顯得尤為重要。

作業合同是包含多種條款的統一體,單獨條款的最優并不代表整體合同最優,合同制訂應以實現整體合同最優、保證公司利益最大為目標。因此要加強合同中補償條款的評審,避免項目結束時爭議的產生,避免由于法律糾紛造成財務管理上的損失,上述案例讓我們了解到細節決定成敗,法律風險同樣不容小視,同樣會影響境外項目財務管理的效益。

作為承包商的c公司,在任何一個國家獲取合同,擁有符合要求的裝備、技術和人員并不意味著作業可以順利執行并完成。以筆者這些年的經歷,作業國家的法律法規要求或變動,對項目的執行過程和結果將產生決定性影響。

[案例三]尷尬身份帶來的委屈

1、背景介紹

2 013年,c公司在某國取得作業合同。根據當地規定,外國c公司不可以直接在該國取得收入,必須通過在當地正式注冊的機構執行。迫于項目時間壓力,C公司最后決定以其名義直接簽訂合同。該合同所采用的模式為C公司與當地E公司作為聯合風險體與作業者簽訂作業合同,C公司與E公司之間簽訂合作協議。

作業期間,我方曾多次向甲方提出變更合同主體,由c公司后來在當地設立的公司P來接替,但均被甲方以各種理由拒絕。之后的數年,財務風險不斷的被發生……

2、風險發現

項目組在該國的身份并不完善,除稅務注冊外,基本的工商注冊、勞工部注冊以及地方政府市長許可都不具備。正是這種尷尬的身份,很容易被當地監管部門抓住其中一項或幾項漏洞做文童。

(1)資金風險

按照作業合同,甲方支付的作業費是當地幣種,而這個幣種并不是國際流通的貨幣,并且該國有著非常嚴格的外匯監管制度。根據其央行外匯管理規定,只有在該國注冊的公司才有權申請換匯并通過當地的銀行系統將利潤匯到境外,同時要提供大量的支持文件。由于項目組在當地沒有完整的注冊身份,按照銀行的要求,這種情況下,只有待項目結束時方可向央行申請一次性結匯。截至2015年初,c公司項目組在該國銀行存款達到58億當地幣(折合1280萬美元)。眼看著項目即將結束,而身份不明的項目組又很難保證項目結束后,可順利獲得央行的結匯、匯出許可,巨大的資金安全隱患重重的壓在c公司管理者的心上……

(2)稅務風險

2015年7月,當地稅務局開始對c公司項目組業務進行稅務審計。雖然項目組在本地做了稅務登記,但仍然屬于外國公司,當地稅法對這種情況并沒有很清晰的描述,需要由稅務主管部門來認定。2016年10月,在完成了一系列的資料收集和情況了解后,稅務局對項目組的各項繳稅金額(包括增值稅、企業所得稅以及代扣代繳稅)最終出具了一份較模糊的審計調整意見,要求項目組補繳8176萬當地幣(約合184萬美元)的稅款,其中最大的調整理由是:不接受c公司在中國為該項目發生的任何成本、費用或折舊。

3、案例思考和“挽救”措施

本案例展示出,境外作業不僅需要滿足作業技術、設備的硬要求,遵循當地各項監管規定也要高度重視。一旦項目的合規性受到質疑,需要承擔的代價可能會讓整個項目運營成果付之東流。

針對大額的資金安全隱患,項目組人員在當地做了大量的調研,最終不得不采取了一個鋌而走險的辦法:通過C公司在該國成立的P公司,將項目組銀行存款分批、小額轉出、結匯,匯回c公司中國賬戶。但是接下來,可能會因此引發項目組在當地的財務、稅務、外匯結匯合規性等潛在風險……

再說當地的稅務審計,項目組在接到稅務局的審計質疑通知后,采取了較積極的行動,對項目組當年的繳稅情況進行了細致的自查和比較,對差異進行了認真分析論證。結合當地稅務政策及顧問的意見后,向稅務局提供了大量的資料和證據并進行了多次溝通和澄清。在項目組人員提供的大量事實面前,稅務局最終不得不重新計算,將之前的184萬美元降至1.9萬美元(包括增值稅計算錯誤、稅種修改、以及接受c公司國內項目成本等)。雖然項目組日常扎實的財務基礎工作和風險解決能力在這次稅務審計風險中經受了嚴峻的考驗,但項目組身份暴露出來的問題,僅依靠扎實的財務基礎工作遠遠不夠,潛在的風險可能還會出現。

綜上所述,我們不難看出境外項目面臨的風險既有來自外部環境因素風險,又有來自內部管理因素風險,因此就要求財務人員對于境外項目的財務管理工作既要對外部商務環境、財稅政策等進行跟蹤研究、積極適應和應對:又要對公司內部的財務管理制度、風險預警機制等進行系統完善、有效控制和規范運作。如何避免公司境外業務重蹈案例中的教訓、如何避免“亡羊補牢”的故事再次發生,筆者有以下幾點建議,供讀者批評指正。

首先,我們要意識到,財務管理伴隨著公司經濟業務的全過程,從最早的招投標、到項目執行、結束、機構關閉等,每一個環節都需要財務管理的參與和專業指導。文中案例以鮮明的事實和觸目的數據,提醒財務人員充分的認識財務管理范圍,重視業務全程參與的價值,這項工作勢在必行、刻不容緩。

其次,通過這些案例分析,筆者希望c公司更多的管理人員對曾經或正在發生的問題,有一個更客觀、清晰的認識和判斷,透過這些財務風險的“面紗”,看到導致風險的實質原因并強化相關方面的管理工作,才能真正、徹底地解決類似的問題和風險。

最后,我們應該清醒的認識到,“走出去”的過程不是一帆風順的,我們在不同國家會遭遇政治、法律、財稅、資金等各方面風險,有些風險甚至是我們難以防范的,沒有風險的國際業務只是美好的愿望。因此,如何積極應對境外項目實施過程中的各種風險:如何有效提升境外項目財務管理質量和效益:如何嚴格規范境外項目管理體制建設等,都需要財務人員從動態的、長遠的眼光去審視和判斷,深入思考,努力提供財務管理價值!