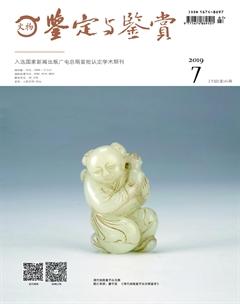

清代抱瓶童子白玉雕鑒賞

董寧波

摘 要:我國玉文化源遠流長,汪洋恣肆的玉文化在善于鉆研、勤于思考的中國人民手中發揚光大,衍生出了許多不同的種類,童子玉雕就是其中具有鮮明特點的一種。童子玉雕始興于宋代,興盛于明清。文章主要鑒賞阜陽市博物館收藏的一件抱瓶童子白玉雕。

關鍵詞:清代;童子玉雕特點;鑒賞

1 前言

我國古代玉文化源遠流長,玉雕作為一種文化底蘊深深地融入中華民族的骨子里。汪洋恣肆的玉文化在善于鉆研、勤于思考的中國人民手中發揚光大,衍生出了許多不同的種類,有動物、人物、花草等形形色色的題材,而童子玉雕就是其中具有鮮明特點的一種。

“童子”一詞在古代的含義和指向較為豐富,主要有以下幾個方面:一是指未成年的男子,《論語》中《子路、曾皙、冉有、公西華侍坐》篇記載:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”形象地展示了暮春時節,六七位未成年的男子,沐浴后歌詠踏風而歸的愉悅情景。二是指未成年的仆役,在韓愈詩《秋懷詩》之八中可見一斑:“童子自外至,吹燈當我前。”生動說明了童子作為仆役對主人的服侍。三是神化為傳說中仙人身旁的童子。

童子在古時的豐富含義一方面體現了來源生活、高于生活的精神追求,寄托了古人對美好生活的向往,具有美好寓意;另一方面也體現出玉器自新石器時代產生后,不再作為單一的等級制的物化表現,不再是統治階級身份、權力、地位的專屬,而是以生活化的方式融入尋常百姓中。

童子玉雕始興于宋代,興盛于明清。仔細研究,就會發現其具有較多形形色色的形式題材。有的和佛教相結合,寓意從兒童到老年的人生回歸,渴求輪回修行圓滿;有的與金蟾等相結合,象征著財氣源源不絕,希望能夠日進斗金。本文主要鑒賞阜陽市博物館收藏的一件白玉抱瓶童子玉雕。

2 抱瓶童子白玉雕簡介

阜陽市博物館收藏的這件白玉抱瓶童子玉雕,是該館館藏清代玉器中不可多得的精品,也是國家三級文物。其高5.6厘米,寬3.2厘米,厚2.2厘米,重58.68克。白玉質地,光白細膩溫潤,抱瓶狀,雕工精細,所雕童子五官立體形象,面露微笑,憨態可掬,刀法簡潔流暢,頗具有生動活潑、富裕動態之美。

3 清代童子玉雕特征

文以載道,物逢其時。玉器的產生和發展離不開當時的社會環境,是當時政治、經濟、文化等多方面綜合后的投射及反映。通過此件白玉抱瓶童子玉雕,我們可以管中窺豹、以小見大,試析清代童子玉雕特征:

①鼻子突出;嘴唇稍寬而闊,呈現出月牙狀,象征笑容;眼睛多瞇在一起,笑容可掬。

②清代童子衣著多采用陰刻技法雕刻,衣服形式多為寬大衣袖或卷袖。服裝紋飾少而簡單,均是深刀雕刻,為了仿古也添加了一些創新紋飾。

③造型比較和諧統一,童子多肥胖,多為站立或躺臥形狀,而且頭部多有發髻。

④手中一般抱有物品,尤其是童子手中多抱有玉笛、玉瓶、牛鞭等。

從宋代到明清的蓬勃發展中,每個朝代的童子玉雕都在沿襲中有所創新和進步。相對于清代,宋代和明代的童子玉雕特征也較為明顯,我們可以通過分析研究宋、明兩代童子玉雕特征,理清童子玉雕發展的清晰脈絡。

①鼻子:明代童子玉雕的鼻子部位增大,嘴也增大。

②手部:宋代的童子手部與袖口寬度相同,而明代手部縮小。

③眼睛:宋代的童子玉雕眼睛上下分別刀刻,眉毛呈八字狀。明初童子的眼睛有兩種:一是橄欖形眼,眼中一條細細的橫線,不雕眼珠,大而無神;二是瞇縫眼,也叫一字眼,很簡單地用一條細線表示雙眼,眉毛均用陰刻。

④嘴部:宋代童子玉雕的嘴部稍小,稍窄于鼻翼,故又稱其為“櫻桃小口”。而明代童子玉雕在此特征上難得地沿襲下來。

⑤頭部:宋代童子玉雕后腦部位較為凸出,頭發中分兩側,每側發絲緊密分布。明代童子頭發類型不一,有雜亂、稀松等形式,均雞心形。

⑥雙腿:宋代童子玉雕腿交叉,露出少許腳。明代童子玉雕雙腿露出來。

⑦服飾:宋代穿對襟衣,衣有十字紋,衣服的線條較為集中,并且多有紋飾。而明顯對比的是,明代服裝更多的是不雕紋飾。明代的童子五官及服裝紋飾才有變化,均穿斜襟短衣,衣褶紋溝明顯,習慣用波折紋及斜線紋。明晚期用米字紋。

4 清代童子玉雕蓬勃發展的原因

清代是我國封建統治社會的最后一個朝代,經濟文化高度繁榮,政治權力高度集中,強有力地推動了玉雕的發展進步,使這一時期成為我國古代玉器發展歷史上空前繁榮的階段。而清代童子玉雕經過長期的不斷完善,其雕刻技法愈加純熟,藝術風格愈加廣泛,是我國同類題材的巔峰,出現這種情況的原因主要有以下兩個方面:

一是政治上的重視。主要是以乾隆皇帝為代表的清代皇室對玉雕極為熱衷。清立王朝不久,宮廷設立造辦造玉處,專職為皇室雕刻玉器。乾隆時期,乾隆皇帝較為喜愛玉器,尤其是對古玉情有獨鐘,投入了大量的人力、物力。同時,乾隆皇帝對宮廷玉器的制造較為重視,親自過問造辦處“玉作”的工匠選配和技術力量。在他的帶動下,許多宮廷畫家也都為玉雕設計、畫樣,玉雕的藝術表現力也由此得到高度發展。童子題材的玉雕也因此應運而生。

二是玉料來源充足。唐宋以來,產玉最為豐富的新疆和田(古又稱于田),每年進貢數量有限,材質匱乏、價格昂貴。到了清代,在和田設官監理,加上乾隆二十年至二十五年,清軍平定了新疆回部大小和卓叛亂,社會秩序得以安定,經濟規模也空前擴大,玉材料源源不斷地流入內地,為內地的玉器發展提供了源源不斷的原材料。孟森著《明清史講義》有載:“回疆既平,以采玉為一大役。和闐產玉聞天下,葉爾羌次之,定制春秋采玉二次。葉爾羌玉山目密爾岱山,距城四百余里,崇削刀仞三成,上下皆石,惟中成玉,極望瑩然,人跡所不至。采者……鑿而損之,重或千萬斤……先后貢重華宮。……又貢玉冊玉寶各八十具。”《天工開物》中記載:“凡玉,貴重者皆出于和闐。”而且,在莎車等地還有民間開辦的玉石礦廠和以采玉為生的農民。源源不斷的玉材料為清代玉器及童子玉雕的制作提供了原材料。同時,交通也有了極大便利,打通了和田玉進入中原的方式,這促進了和田玉自西向東源源不斷流入人口更加聚集繁榮之地,普遍集中在蘇州、北京、廣州、上海等地,使童子玉雕有了制作原材料上的保障。隨著玉料的充足,玉器的工藝種類數量增多,童子、佩飾、景物、生活用具也成為了玉器創作設計的廣泛題材。

玉雕是我國歷史最悠久的傳統工藝之一,見證了華夏文明的興起與蓬勃發展。這件抱瓶童子白玉雕以精湛雕工展現出非同的盎然生趣和審美情趣,給人以美的享受。