高職藥學專業病原生物與免疫學課程 教學問題與對策

梁英梅

【摘 要】本文論述高職藥學專業病原生物與免疫學課程教學,針對高職藥學專業病原生物與免疫學課程教學中面臨的課程理論性知識較多、內容較復雜抽象,學生學習基礎和能力參差不齊、學習積極性不高等問題,提出根據學生的專業特點適當調整教學內容;重視緒論的講解,激發學生學習的興趣;采用問題探究式結合講授法,讓學生由被動學習轉為主動學習;聯系生活實例,豐富教學內容;巧用比喻手法,化抽象為具體;引導學生學會歸納總結等教學對策。

【關鍵詞】高職藥學專業? 病原生物與免疫學? 教學探討? 教學質量

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)05C-0158-02

隨著我國高等職業教育教學改革不斷深入,辦學規模不斷擴大,高職教育的辦學理念、教學模式正在發生深刻的變化。高職的基礎醫學教育與普通高校相比要突出“應用性”,與普通中專學校相比要突出“高等性”,而病原生物與免疫學是一門較枯燥、抽象的學科,因此,高職藥學專業病原生物與免疫學課程教學要認真分析高職學生的特點,靈活運用多種教學方法,既激發學生學習的興趣,提高學生學習的積極性,又進一步加深學生對課本知識的理解和記憶,從而提高教學質量,以適應現代高職高專人才培養的需要。

一、高職藥學專業病原生物與免疫學課程教學中面臨的問題

(一)課程理論性知識較多,內容較復雜抽象。病原生物與免疫學是高職高專藥學專業的重要專業基礎課程,從課程名稱上常誤以為是由病原生物學與免疫學兩部分組成,但實際上卻包含了三門學科,分別是醫學微生物學、醫學免疫學和人體寄生蟲學。病原生物與免疫學課程理論性知識較多,內容比較復雜、抽象,學生普遍反映難理解、難記憶,學習起來有一定困難。為此,應結合高職藥學的教學大綱、教材的基本要求,深入鉆研和透徹理解、分析教材,針對不同班級的學生,靈活采用多種教學方法。

(二)學生學習基礎和能力參差不齊。課堂的主體是學生,要詳細了解學生的具體情況,采用相應的教學方法,因材施教,才能更好地完成教學任務。高職藥學專業的學生來源參差不齊,既有中職對口升高職,也有高中畢業通過填報志愿就讀。在教學過程中,從實際出發,發揮不同來源學生的優勢,同時也看到他們的缺點,揚長避短,采用多種教學方法綜合利用,理實一體化,把枯燥的課本知識以學生喜歡的形式講解明白。

(三)學生學習積極性不高。高職藥學專業的學生有部分是中職直升高職的,他們在中職階段接觸過醫學相關課程的學習,有一定的醫學基礎,但他們缺乏明確的學習目標,學習態度不夠端正,自以為高職的課本知識跟中職所學的大同小異,學習上不重視,課堂上玩手機、睡覺等不良的學習現象時有出現,得過且過。基于這種情況,在上課時,教師對醫學的一些基本理論、概念等,可以點撥學習或者提問的方式為主,讓這部分學生在原有知識的基礎上加深理解,注重培養他們的表達與思維能力。與中職升高職的學生比較,高中畢業的學生理解能力較強,自律性較好,但他們的醫學基礎為零,導致學習自信心不足,課堂上常表現出消極、失望情緒。在授課時,對于基本概念、基本理論、基本知識等都需一一講解透徹。根據以上學生情況,本課程的考核成績由平時成績(占總成績的40%)和期末考試的卷面成績(占總成績的60%)兩部分組成。其中平時成績包括:課堂紀律(遲到、早退、曠課,玩手機、睡覺等),課堂回答問題,課后作業,實驗成績(實驗報告和實驗考核)。加入平時成績,有利于調動學生學習積極性,避免學生因期考發揮不理想而失去學習信心,既能鍛煉學生的動手操作能力,也為日后學習專業課程打下堅實的基礎。

二、高職藥學專業病原生物與免疫學課程教學對策

(一)根據學生的專業特點適當調整教學內容。對于高職藥學專業的學生,本門課程是考查科目,學生重視度不夠,他們更關注的是與藥相關的課程。考慮藥學專業畢業生就業的多向性,根據學生就業去向有側重地調整部分教學內容,課堂教學時要突出藥學相關專業的特點。例如,學習細菌的形態與結構時,重點講解革蘭陽性菌和革蘭陰性菌細胞壁結構的特點,特別是青霉素對革蘭陽性菌敏感的原因。學習微生物的分布時,詳細講述藥物中微生物污染來源以及微生物污染藥物后的影響,使學生正確認識細菌的結構,初步具備抗生素應用篩選、為臨床提供合理用藥信息的能力,為將來的藥理學、合理用藥、藥品檢驗和質量管理等藥學專業知識的學習奠定基礎。

高職藥學專業的學生英語水平普遍較差,在授課過程中,對課本上出現的英文縮寫符號耐心解釋含義,要求學生學會規范書寫部分英文縮寫字母,熟記一些常見、常用的英文縮寫符號。在期末考試中設置英文名詞解釋題,如Ag、Ab、Ig、AIDS等,充分調動學生學習的積極性和主動性,取得良好的教學效果。

(二)重視緒論的講解,激發學生學習的興趣。緒論一般都安排在教材的最前面,很多老師認為,緒論的內容不夠詳細、不重要,在教學過程中,往往容易被忽視,授課時簡單帶過,甚至留給學生課后自學。筆者認為緒論教學在病原生物與免疫學整門課程的教學中占據重要的地位,不應該忽視緒論的教學。

緒論是對整本教材的高度概括和總結,因此每一門課的第一次緒論教學都很重要。它體現教師的授課風格,上課技巧及知識體系,也是激發學生對本門課程興趣的關鍵所在,所以講好緒論非常重要。教師一般都會在第一次課講解學習要點,介紹學習方法。以筆者的教學實踐為例,關于緒論的教學,筆者重點從學科歷史著手。例如,學習免疫學概述時,通過提問21世紀是否還存在天花這種疾病?從而引出天花與種“痘”之術,使學生了解天花的歷史發展及消滅過程,自從接種牛痘疫苗后,便開創了人工免疫的先河。荷蘭人列文虎克自磨鏡片發明世界上第一架顯微鏡,從污水、牙垢和糞便中觀察到各種微生物,是人類歷史上首次觀察到微生物的存在,為微生物學發展奠定了基礎。法國科學家巴斯德創立的“巴氏消毒法”至今仍用于防止酒類和乳制品的腐敗變質。通過對歷史事件的回顧,講述,將為后續各章節的學習打下良好的基礎,激發學生學習本門課程的興趣,也提高學生的求知欲。

(三)采用問題探究式結合講授法,讓學生由被動學習轉為主動學習。以問題為基礎,在講授新內容前,以提問的形式復習相關舊知識,再提出有水平的專業問題或生活上常遇到的相關問題。例如,學習“破傷風梭菌”時,提問被生銹的鐵釘刺入足底,為什么容易引起破傷風?學習抗體產生的規律時,提問乙肝疫苗為什么需要多次接種?學到Ⅰ型超敏反應時,提問患有花粉癥的人在春暖花開的季節,為什么盡可能不去公園賞花?讓學生試著回答問題,簡要總結后引出本次課的學習目標。在講授新課時,讓學生帶著問題聽課,提高課堂質量。對于課堂上主動回答問題的學生進行表揚并做登記,作為平時成績。采用問題探究式結合講授法使課堂氣氛更活躍,學生思想更集中,讓學生充分感受到學習的樂趣,教學效果好。

(四)聯系生活實例,豐富教學內容。紙上得來終覺淺,為了讓學生更容易理解課本上抽象、枯燥的知識,教師可列舉一些生活常見的事例加以解釋。例如,學習免疫學概述時,舉例生活中重度燒傷患者需要皮膚移植,為什么選擇自身皮膚優于直系親屬的皮膚,從而引出免疫的概念及免疫的三大功能。學習弓形蟲時,因為貓及貓科動物身上攜帶弓形蟲的概率較高,所以孕婦要避免接觸貓并防止貓糞污染食物、水源,以免出現胎兒發育異常的后果。由此,理論聯系實際,在實驗課中注重培養學生的動手能力,并隨機提問與實驗相關的理論知識,使學生既懂得實驗操作步驟,又能理解實驗目的,而不是純粹機械性地操作。

(五)巧用比喻手法,化抽象為具體。細菌的基本結構由外向內依次為細胞壁、細胞膜、細胞質和核質,把細菌的這四個基本結構比喻成一個雞蛋,細胞壁相當于雞蛋殼,位于細菌的最外層,維持細菌形態;細胞膜相當于蛋殼膜,參與細菌的呼吸、生物合成;細胞質相當于雞蛋清,含有水、蛋白質、脂類及少量糖等營養物質;核質相當于雞蛋黃,攜帶細菌的遺傳物質。用淺顯、具體、生動的事物來代替抽象、難理解的知識點,這樣更容易讓學生理解并記憶。

在講解免疫球蛋白的基本結構時,可以請一名學生到講臺上站立,并把雙手舉起來,把整個人體看成“Y”字形。其中雙手的手指類似免疫球蛋白的可變區,靈活多變;肩關節看成免疫球蛋白的鉸鏈區,可伸展活動。當抗原進入體內,刺激機體的免疫系統,產生免疫應答的過程中,抗體(免疫球蛋白)的兩臂同時結合兩個相同的抗原表位,即由原來的“T”字形變成“Y”字形。這樣把枯燥、抽象的醫學知識具體化、趣味化,使學生迅速地掌握免疫球蛋白的基本結構,同時記憶深刻。

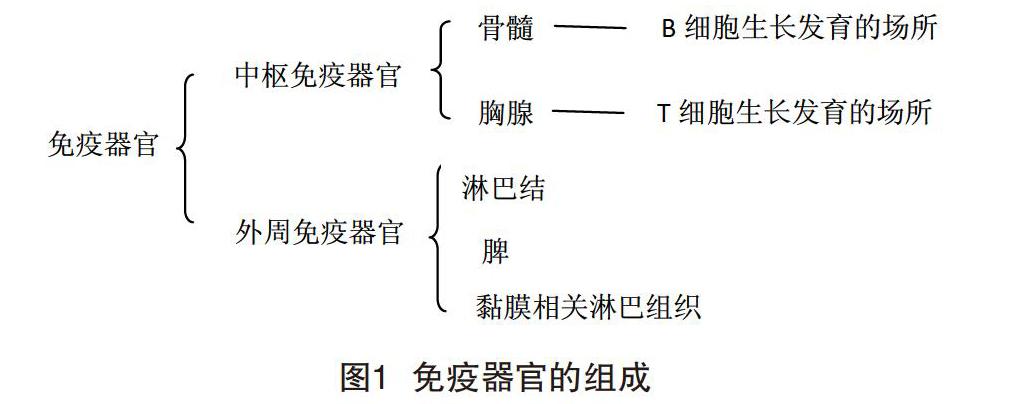

(六)引導學生學會歸納總結。好的學習方法,對提高學習成績至關重要。教學中注重學生學習方法的指導,如怎樣記住相關聯的知識點、易混淆的知識點。因此,要引導學生學會歸納總結,病免課的知識點多且分散,歸納總結后使得知識點更清晰,更有條理,期末考試復習就能事半功倍。例如學習免疫器官時,教會學生自行歸納知識點,可采用表格或畫圖等方法(如圖1),這樣知識點之間就不容易混淆,也記得牢。

又如,學習微生物的分類時,微生物可以分為三種大類型,其中原核細胞型微生物包括細菌、放線菌、支原體、衣原體、立克次體、螺旋體,教學生歸納為“兩菌四體”,這樣既清晰易懂,又方便記憶。學習細菌內毒素和外毒素時,內毒素主要由革蘭陰性菌產生,外毒素由革蘭陽性菌產生,可簡記為“內陰外陽,內死外活”。

再如,學習T細胞表面分子時,對于CD4識別MHC-Ⅱ類分子,而CD8識別MHC-Ⅰ類分子,為了更好地記憶CD4和CD8兩個分子的識別關系,引導學生利用九九乘法表口訣,即2乘以4等于8,1乘以8也等于8,這樣學生就容易記憶了。

實際的教學工作證明,抓住高職藥學專業特點,從學生出發,因材施教,綜合運用上述教學方法和手段,學生基本能掌握本門課程的基礎知識和基本操作技能,教學質量將得到大大提高。在日常的教學實踐中,還會遇到很多新的問題,要根據大綱的內容、要求,針對不同的學生,及時調整教學方法,選擇最佳的教學手段,更好地完成教學任務,培養高素質的實用型人才。

【參考文獻】

[1]黃建林,段巧玲.病原生物與免疫學[M].北京:人民衛生出版社,2015

(責編 何田田)