新工科背景下工程管理專業實踐能力培養立體教學模式研究

劉奇欣 吳潔 李朝安

摘要:本文在新工科建設模式下,從工程管理施工實踐課程教學目的入手,分析了施工課程特點,就目前施工實踐課程在教學和實踐中存在的問題,結合具體實際情況,建議推行基于實踐能力培養的工程管理施工課程立體教學模式,同時對課程內容融合,教學方法改革,過程化管理和全方面考核模式進行了探討。

關鍵詞:新工科;實踐能力;工程管理施工;立體教學模式;全面考核

世界工業科技的迅猛發展,現代工業領域創新已成為各國綜合國力較量的重要體現,工程教育受到世界各國的高度重視,工程科技人才的培養顯得越發重要。高等院校在圍繞工程教育改革中,不斷完善高等教育人才培養模式發展,加緊探索新時代工程教育新理念與新模式創新,努力培養學生工程實踐動手能力,掌握知識交叉融合、熟悉工程技能操作、具有實踐應用本領,提高工程技術專業人才的綜合競爭力,提升工程教育教學水平和質量,努力增強我國工程科技人才的綜合競爭力,使我國成為工程教育強國,為社會主義現代化建設培養高質量后備人才奠定基礎。

一、新工科的概念和內涵

根據《教育部高等教育司關于開展新工科研究與實踐的通知》[1],對新工科人才培養及工科建設未來發展趨勢進行了闡述,其中建設趨勢仍然需要依靠新型工科院校及工科人才培養模式的創新。后來從“復旦共識”[2]到“天大行動”[3]再到“北京指南”[4],為我國的新工程模式下人才培養打下了基礎,同時在全國高校掀起了新工科建設的熱潮。新工科是在新科技革命、新產業革命、新經濟革命背景下高等教育改革的重大戰略選擇,緊緊圍繞工程教育改革的新理念、新結構、新模式、新質量、新體系全面開展[5]。新工科的內涵是以立德樹人為引領,以應對變化、塑造未來為建設理念,以繼承與創新、交叉與融合、協調與共享為主要途徑,培養未來多元化、創新型卓越工程人才[6]。

二、工程管理專業實踐課程特點

工程管理專業實踐課程作為工程管理專業學生大學期間的必修專業課,在學習相關專業理論課程基礎上,到工地進行施工技術與組織實踐,彌補課程教學不足之處,將理論知識學習和工程現場實踐相結合,增強實踐動手能力,著重培養施工現場的操作與組織管理能力,使他們進入建筑行業后能盡快適應,為現場解決工程建設實踐問題打下基礎。因此,如何更加合理高效的開展實踐課程,保證實踐課程的教學質量,成為該專業在新工科背景下人才培養模式所面臨的一個重要問題,需要認真研究并進行實踐教學模式改革探討。

(一)涉及知識體系綜合性強

工程實踐課程本身就是一個系統工程,其實踐內容由一系列理論知識點構成,與此相關的課程比較多,包括《工程力學》、《結構力學》、《建筑結構》、《建筑材料》、《工程測量》、《土木工程施工》、《工程識圖》、《工程估價》等理論課程。整個知識體系跨度大、面積廣、要求高、專業性強。

(二)對實踐動手能力要求高

該實踐課程與土木工程技術相關,內容為建筑現場操作、施工方法和技術工藝,如地基測量、墻體砌筑、腳手架搭建、支模、抹灰工程、鋼筋綁扎、結構安裝等,其中還涉及到基坑邊坡支護、土方回填壓實等機械操作,工程實踐性強,主要是技術路線,重點解決土木工程技術操作與現場應用,對學生動手能力有極高要求。

(三)對施工場地條件限制嚴

具備實踐條件的工地不愿意大規模接收實習學生,雖然學生實習費能為企業帶來經濟效益,但收益遠遠大于負擔,企業要派專人進行現場指導,建筑材料消耗和施工質量得不到保障。學校出于人生財產安全、周邊治安環境等方面考慮,在選擇實習地點時,首選各項設施齊全的實習基地,只有建筑類院校實踐基地才具備這些要求。但實習基地的實踐效果顯然比工地現場要打折扣。

三、實踐課程理論教學存在的問題

(一)實習時間與理論課時間銜接不合理

本校工程管理實踐課程實習安排在第5學期臨近期末的半個月時間,涉及實習內容的課程教學分散到第3到第5學期,有些課程甚至安排在第6甚至第7學期,課程時間跨度大,學生容易忘記所學內容,部分未能理論講授的內容也在實習實踐中進行,造成學生無法對實踐工藝有深刻認識,也無法對在建工程項目的管理進行深入了解,這些都對實習效果有很大影響。

(二)教學方式單一與實踐現場差異化

實踐涉及的課程,除了極少數有8學時左右的實習,基本上全部是傳統課堂講授,學生沒有動手實踐機會,理論講授除教學PPT,關鍵的施工工藝幾乎沒有視頻資料,只能通過課堂上簡單的加以描述,項目管理沒有工程案例,缺乏生動性的教學方式,讓學生難以理解,學生不僅無法掌握實踐操作知識,就連課程內容也不會有太多印象,復習時死記硬背,更談不上為實踐課程打下基礎。

工地現場對動手能力要求高,實踐內容廣泛,既具有獨立性又相互交叉,實習基地負責人進行技術交底后,學生就要馬上進行實際操作。為保證實習效果,要求前期理論教學打下良好基礎,任課教師必須想方設法讓學生盡可能掌握施工工藝和方法。

(三)考核方式單一

我校工程管理實踐課程考核完全交由實習基地打分,負責人依據考勤、現場表現、實習日志、成果報告等材料進行成績評定,實習日志和報告相差不大,學生容易相互抄襲。此外,沒有現場答辯,逐一進行操作評分等環節,這種考核不能體現學生實踐動手能力差異化水平,由于實習時間短,負責人甚至連學生姓名都記不住,集體化施工下現場表現的目測打分,帶有主觀性、片面性和隨意性,成績不能代表學生實踐能力真實水平。

四、基于新工科的實踐課程立體教學模式實施

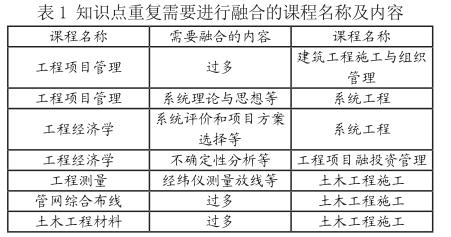

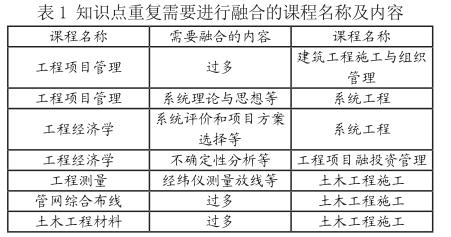

新工科要求改革高校的通識教育,增加學生知識點的交叉融合,使學生成為精通文理、德才兼備的綜合應用型人才。要實現基礎通識教育目的,隨之而來的就是增加通識教育課程,勢必會對學生學習時間和畢業學分造成一定的沖突,這就要求工程管理專業課更新教學知識體系,進行課程融合,避免重復學習,提高專業課學習效率,提升工程教育的教學質量。在理論教學、實習實踐等各方面多點多級支撐人才培養,形成立體教學模式,滿足新工科背景下工程實踐能力培養要求。

(一)課程體系化構建突出實踐能力

工程管理專業畢業要求的學分較多,核心課程達到十門,主要是管理學原理、經濟學原理、工程經濟學、工程力學、工程結構、工程項目管理、工程估價、運籌學、建設法規、工程招投標設計等,而選修課程更多,由于開設得比較多,造成課程知識點重復,極大的壓縮了實踐課程學習時間,為此,新版培養計劃在各模塊設置中對實踐學分和學時進行了重新構建,對課程設置和學分學時進行整合調整,將實踐能力培養擺在突出位置。

(二)理論課教學著力強調實踐能力

要達到預期的教學效果,就要改革實踐教學方法,課堂上必須以工藝視頻和部分施工器械相操作的方式結合進行。在課堂上播放施工視頻,激發學生學習興趣,提高他們的感性認識,視頻內容主要是各種墻體砌筑、制作灰餅、鋼筋綁扎、經緯儀測量、鋼管扣件式腳手架搭建,挖土機械開挖方式等,因為施工過程的動態性,在課堂上可以用flash動畫的方式進行演示。此外,將部分施工工具帶到課堂上進行實際操作,加深他們對施工工藝步驟的理解。通過以上方式,在課堂上營造出濃厚的學習氛圍,增強學生學習的主動性和實踐性。

(三)過程化管理大力提升實踐能力

摒棄以往完全交由實習單位管理的模式,帶隊教師全面負責過程化監管。每天巡視實習工地,實地了解每一個學生的實踐情況,有問題現場解決,模擬工地現場,每天召開例會,學生匯報當天實習心得,將考勤和學生每天遇到的實際困難和實踐情況等結合起來,相互之間一起交流,對施工工藝掌握和某些技術細節的領悟,此外學生對實習內容和課堂教學如何能更好契合,通過實踐體驗提出具體意見供任課老師理論課程教學改進。

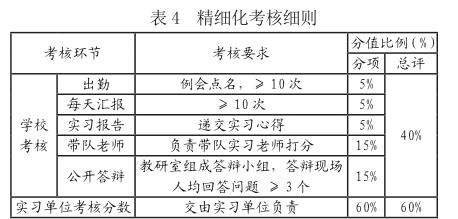

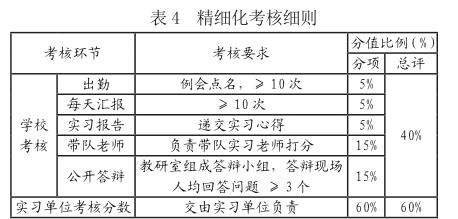

(四)精細化考核重點把握實踐能力

改變完全交由實習單位負責成績評定的辦法。實習單位評定的成績占總成績比例的60%,剩下40%由系主任和帶隊老師負責,采用全面考核的方式,由例會點名、每天匯報、實習報告、公開答辯、實習單位評價等環節組成,完善的考核機制,才能更加全面了解學生實習情況,突出實踐教學在學生能力培養中的重要作用,確保工程管理專業實踐模式目標符合人才培養計劃要求。

五、加強師資隊伍建設

新工科工程教育對任課教師提出了更加嚴格的要求,教師既要有豐富理論知識,更要有具體工程實踐經驗,此外還需要指導學生參加科技競賽和帶隊到校外工地現場實習,這些都對教師實踐創新能力、綜合業務水平等有很高要求,是現代教育需要的“雙師型”教師,高等院校要為任課教師成長盡可能提供幫助,為他們多創造出國留學、考證、企業工作、訪問學者、外出實踐等機會,修煉內功提升自我,以此增強師資隊伍建設力度,促進高等院校自身新工科建設。

六、結語

為實現新工科背景下工程管理專業實踐能力培養的教學目的,需要在課程融合、課堂教學、實習過程、細化考核、自我總結等多個方面密切配合,合理安排工程實踐內容,發揮學生主動性,注重學生實踐能力培養,才能完成教學大綱所規定的各項任務,鍛煉他們實際動手和分析解決問題能力。近幾年來本校在工程實踐課程上進行逐步探索,取得了一些經驗,在此基礎上,下一步要把握建筑業發展趨勢,探討BIM技術在課堂教學和施工現場的運用,將新工科模式下工程管理專業實踐課程教學模式改革不斷推向深入和實戰化。

參考文獻:

[1]教育部高等教育司.關于開展新工科研究與實踐的通知[Z].教高司函[2017]6號.

[2]教育部高等教育司.“新工科”建設復旦共識[J].高等工程教育研究,2017(1):10—11.

[3]教育部高等教育司.“新工科”建設行動路線(“天大行動”)[J].高等工程教育研究,2017(2):24—25.

[4]教育部高等教育司.新工科建設指南(“北京指南”) [J].高等工程教育研究,2017(4):20—21.

[5]祁永慶,崔雪.新工科背景下應用型本科實驗教學改革初探.科教論壇,2018(1):28-30.

[6]鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

基金項目:成都信息工程大學教改項目,項目編號:JY2018044

作者簡介:

劉奇欣,講師,成都信息工程大學管理學院教師

吳潔,副教授,成都信息工程大學管理學院教師

李朝安,高級工程師,成都信息工程大學管理學院教師