數學教學中滲透心理健康教育的策略

謝紅梅

〔摘要〕關注學生數學學習的水平,更要關注他們在數學活動中表現出來的情感與態度,幫助學生認識自我,建立信心。通過營造平等教學氛圍、采用有效教學方式、尊重孩子個體差異、完善教學評價體系、掌握科學心理知識等方式,將心理健康教育滲透到數學教學中,培養學生健康的學習心理,塑造健康人格,這樣有助于激發學生學習興趣,開發學生的創造潛能,進而形成創新意識,培養創新思維。

〔關鍵詞〕數學教學;心理健康教育;教學方式

〔中圖分類號〕 G44 〔文獻標識碼〕B 〔文章編號〕1671-2684(2019)29-0061-03

《數學課程標準》明確提出:“對數學學習的評價要關注學生學習的結果,更要關注學生學習過程中的發展和變化。”[1]作為數學教師,我們要關注學生數學學習的水平,更要關注他們在數學活動中表現出來的情感與態度,幫助學生認識自我,建立信心。如何將心理健康教育滲透到數學教學中,成為一線數學教師的新課題。

首先,數學教學應樹立“以人為本”的發展觀。中學階段的學生正處于身心發展的黃金時期,教師應靈活運用心理學的方法,在教給學生一定知識、技能以及發展他們智力的同時,有意識地消除在教學管理中不利于學生心理健康發展的因素,促進學生形成健全的人格和良好的心理特征。

其次,現代教育觀認為,創造潛能是人類蘊藏于自身的最寶貴的智力資源,教育的目的就是開發這種資源。潛能開發不僅要借助個人強烈的求知熱情,也要有堅定的自信,開發潛能和具有良好心理素質是相互促進、互為前提的。實踐證明,心理健康教育滲透到數學教學中,能培養學生健康的學習心理,塑造健康人格,有助于激發學生學習興趣,開發學生的創造潛能,進而形成創新意識,培養創新思維。因此,筆者從心理健康教育的角度充分挖掘提高數學教學效能的方法,從而讓教學更高效,達到教學與心育相互促進,形成一個良性循環。

一、營造平等教學氛圍,調動學生積極情緒

1.做好課前情緒的緩沖

學生進入教室,由思維散亂到思維集中,這是教學起始點,也是情緒緩沖階段。良好的開頭是成功的一半,選擇既能調動學生積極情緒,又貼合教學內容特點的導入環節,能吸引學生眼球,可以起到事半功倍的教學效果。

在每節數學課前,筆者都讓課代表站在講臺前,朗讀和背誦上一堂課所學的知識點或上一章知識點的匯總。實踐證明:有意識、有計劃地讓學生回顧知識點,從簡單到復雜循序漸進,能讓學生快速產生積極心理效應,從而有效地進入學習狀態,減輕學生對數學課的恐懼和擔憂等心理負擔。

2.創造融洽的教學氛圍

和諧的教學環境、融洽的教學氛圍是進行課堂教學的前提,它對師生的心理有著重要的影響。教師應經常提醒學生保持教室環境的整潔,使師生置身于良好的環境中,提高課堂教學的質量。同時心理學研究發現:人從出生開始就有學習的欲望,在積極情緒下,學生學習的內在動機更強,對學習本身更有興趣。這是最好的學習狀態。所以我們要努力使學習變成一種內心的滿足,在學習過程中學會獲得積極的心理體驗。因此,教師在課堂上要善于調節師生的情緒,通過有效的課堂組織,創造寬松、愉悅、支持性的學習氛圍,使學生獲得良好的感覺。這樣,學生學習的主動性和積極性才能得到真正發揮。

3.建立平等的師生關系

在教學中,有不少老師時常抱著恨鐵不成鋼的心態,會譏諷或威逼孩子,殊不知這些做法嚴重損害了孩子的心靈。我們常說要給學生創設一個安全的環境,這個安全首先指心理安全,通過支持、理解、接納、信任來最大限度地保護學生的自尊。

師生關系是教學過程中的基本關系,貫穿整個教學過程,它不僅直接關系教學質量的好壞,更關系學生是否能夠健康地成長。根據心理學原理——“期待效應”,其實我們教師的手上都有根魔棒,就是對學生的期待、關注和信任,它能讓學生把注意力集中在學習上。物質世界有守恒定律,精神世界也有,那就是:只要教師積極關注,學生就會積極響應。有的教師會說,我付出很多了,怎么沒效果?那一定是方法錯了、方向錯了,這樣越用力、跑得越快,離目標反而越遠。精神分析有一個核心理念:所有的心理疾病都是由于關系出了問題。這句話對我們理解師生關系的作用很有啟發意義。

二、采用有效教學方式,促進學生思維培養

在數學課上,培養學生解決問題的能力至關重要,在教學過程中,教師應幫助學生迅速地找到解題思路和方法。自我解釋可以給我們提供一條很有效的途徑。自我解釋被定義為學習者向其自身做出解釋,以理解新信息的活動。這種具備元認知性質(自我解釋、自我監控)的言語活動,即“自我解釋”策略[2]。在例題教學過程中,教師要求學生對解題過程進行解釋,以便能引發執行控制過程,促進自我解釋,從而使解決問題的思路更容易形成。有研究顯示,自我解釋訓練能夠提高學生在解題過程中的任務卷入程度和自我監控意識。

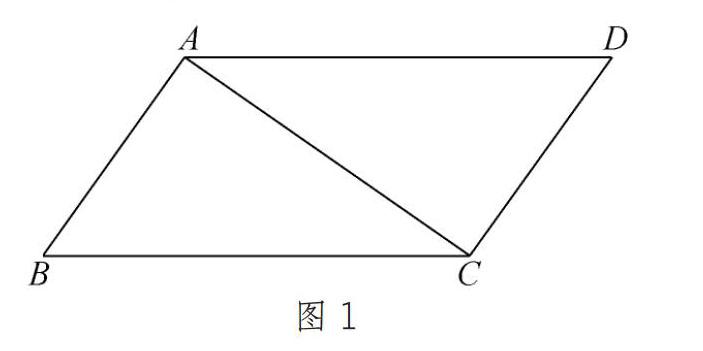

“思維是無聲的話語,言語是出聲的思維”,當學生把內部語言轉化為外部語言時,就有機會認識自己是怎么想的,自己的想法是怎樣起作用的[3]。在日常數學教學中,教師要重視“說題”的作用,強化學生“說題”的訓練,讓學生“說”方法,思考過程。例題:如圖1,已知AD∥BC,∠BAD=∠BCD,說明AB與CD平行的理由。

筆者嘗試用這樣的教學方式去引導學生:①讀完題目,請同學們結合圖形,說說你能看到什么?(如果學生思考有困難,提示有幾組“三線八角”)②再將已知條件加進去,你又看到了什么?③再將問題加進去,你需要得到什么?④最后你還缺什么,如何通過已知條件和圖形得到它們?

如果學生暫時不能形成解決問題的思路,筆者往往會挑選思維受阻的學生來回答,讓他們自己說出根據已知條件,根據圖形和問題,能想到哪里,哪里想不到,幫學生分析他在哪塊沒有處理好,啟發學生。經過這樣長期的訓練,學生解決問題的思路形成速度會大大提高。

三、尊重個體心智差異,挖掘學生學習潛能

世界上沒有完全相同的兩片樹葉,學生也是如此。教師要對學生的學習風格做出準確的診斷,并以此調整教學策略,促進教與學的相互適應。這有利于幫助每個學生充分發揮他們的學習潛能。

我們的教學不是轉變學生的學習風格,而是要很好地適應它,與之相匹配。比如在講評試卷時,筆者先讓學生對著自己的試卷進行訂正,寫出錯因以及對應的知識點、方法,這讓學習風格為場獨立型的學生有個自我調整、反思的過程;接著學生上來講難題,給學生一個自我展示、培養自信心的機會;最后讓學生“生生互動”,通過組成學習小組解決中檔題,這既培養了學生的合作精神,又讓學習風格為場依存型的學生有頻繁地與同伴和教師互動的機會,這類孩子需要高水平的外在強化指導,需要在學習活動中有明確的目標和結構。教師要根據學生在學習風格上的差異因材施教,采取相應的教學方法和策略,“揚長”并“補短”,真正做到個別化教學。

同時,在教學過程中也要注意性別帶來的心理特性差異。研究發現,男孩子在思維方法上偏重于抽象化,概括能力較強,不拘泥于細節,好問、好動、好想;女孩子在思維方法上多傾向于形象化,觀察細致,優柔寡斷,有較多的被動意識。故在教學過程中,對于男生,要求重基礎,學習扎實,強調解題規范性及準確性;對于女生,則要提供更多在邏輯、想象及猜測方面的鍛煉機會。

多元智能理論告訴我們,每個個體都具有多種潛在的智能,但不同的個體在每種智能的表現上又不同,每個人都有其智能強項和弱項,不同的學生有不同的智能結構組合。而我們教學的重點就在于發現每個學生的智能優勢點,因材施教,采取與學生的智能結構以及學習方式相適應的教學方法。

四、完善教學評價體系,強化學生積極體驗

積極心理學認為,增進個體的積極體驗是發展積極人格和積極力量的一條基本途徑。人的成長是一個探索外界的過程,同時也是一個探索自我的過程,一個人并不完全清楚自己會成長到什么程度,并不完全清楚自己的潛能有多大。因此,教學過程中,教師要及時地、科學地對學生的學習進行評價,給子肯定和激勵,增進他們的積極體驗,讓他們獲得內化意義的成長。

在教學過程中,有一批學生總做不出題來,這樣的學生更容易出現焦慮、強迫、抑郁、人際關系敏感等心理問題,更容易產生由失敗引發的無助感、學習倦怠,向往低努力的成功。而這一類學生或多或少都有自己的一些推理和想法,教師應讓他們大膽表達出來,哪怕錯誤百出,但其中一定有正確的部分,哪怕很小,也應抓住并適度放大。這也正是焦點解決短期療法的做法。如果展示一張有一個黑點的方形大白紙,多數人會怎樣描述所看到的圖像呢?“有一個大黑點!”這是很多人的慣性思維:習慣性關注缺點,習慣性找毛病。我們教師在數學教學過程中要避免這種思維,應該擴展白的部分,當白的部分擴大一些,黑的部分就減少一些,白的部分一點點增加,整個系統的改變就會發生了。這也是積極心理學的主張,教師的評價要多關注積極面。只要學生付出了努力,對照自己的過去是進步的,又有不斷進步的愿望,教師都應給予肯定,給予激勵性的評價。其實每個學生都有值得贊美的地方,教師要善于發現其閃光點,讓每位學生在努力、進步后都能獲得成功體驗,激發他們進取的愿望和信心。

五、掌握科學心理知識,提升學生自控能力

在教學過程中,常常能遇到這種情況:當學生解題或思考問題遇到困難的時候,特別在考試期間,學生都會這樣暗示自己“我想不出來了”(消極自我暗示),結果就真沒做出來。于是筆者向學生介紹“自我暗示”,即通過主觀想象某種特殊的人與事物的存在進行自我刺激,達到改變行動和主觀經驗的目的,它又分消極和積極兩類。認識這個原理后,學生都學會了這樣告訴自己(積極自我暗示):“我思維暫時受阻,這正是解決問題的關鍵時刻,我只要通過我學習到的知識、方法和數學思想,著手把這個受阻點疏通,這樣我就做出來了。”一旦選擇了積極暗示、積極期待,這時學生內在的潛能就被啟動,朝我們期待的方向發展。

同時,在教學中,教師可以適當滲透一些元認知的知識。元認知是個體對于自己的思維和學習活動的認識與監控,是調節認知過程的認知活動[4]。

例題:一個多邊形切去一個角后,形成的另一個多邊形的內角和為1080°,那么原多邊形的邊數為()

A.7 B.7或8 C.8或9 D.7或8或9

(1)制定元認知計劃:根據目標(題目或問題)制定計劃,預計活動的結果并選擇策略。學生初步制定通過多邊形內角和公式這一解題方案,得出另一個多邊形的邊數,再找到它與原多邊形的邊數之間的關系,問題就解決了。

(2)元認知監控實施:指排除干擾,堅持目標,堅持在完成學習任務后才做其他事情。在執行計劃的過程中,學生得出另一個多邊形的邊數為八邊,下面如果直接去思考八邊形加一個角,學生往往無從下手。此時學生應積極鼓勵自己并調整思維方向——正向思維受阻,可以嘗試將問題反過來想,即一個多邊形切去一個角后,形成了另一個多邊形,原多邊形與另一個多邊形的邊數之間的等量關系,這樣學生就容易得出答案。見圖2。

(3)元認知評價:指對學習或思維結果的合理性的分析。這個也正是大家平時常提及的“反思”,有學生評價,此題讓自己體悟到,對有些數學問題,若正向思考受阻,應透過現象,抓住特點,用逆向思維去揭示問題的本質。一方面可以很好地解決問題,另一方面又訓練了逆向思維能力,發展了自己的創造性思維。

心理健康教育為我們認識和把握數學教學提供了全新的視角和維度,將心理理論引進初中數學教學課堂,對提高課堂教學質量,培養學生積極向上的心理品質,提供了一個更為開闊的天地,值得我們在今后的教育實踐中進一步探索和實踐。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部制定.數學課程標準(2011版)[M].北京:北京師范大學出版集團,2012.

[2]龐維國.學習“粗心”現象的心理實質[J].中小學心理健康教育,2016(1):19-21.

[3]楊麗華.將“說題”應用于課堂教學的實踐與思考[J].中學數學,2013(1):2-4.

[4]魏曉旭,金洪源.心理健康與潛能開發的元認知策略[M].沈陽:遼寧科技技術出版社,2013.

(作者單位:浙江省湖州市德清縣禹越鎮初級中學,湖州,313200)

編輯/張國憲