東營音樂類非物質文化遺產調查報告

錢羽桐 賈力娜

摘要:東營市的非遺項目在政府的引導下取得了很多成果,本文通過實地調查對東營地區音樂類非物質文化遺產進行梳理總結,得出東營地區音樂類國家級非遺一項,省級非遺一項,市級非遺六項,并分別對這八項音樂類非遺進行說明。

關鍵詞:非物質文化遺產;傳統音樂;傳承保護

一、調查概述

(一)依靠對象時間地點

2019年1月28日,筆者與東營市文化館的工作人員進行了深入交流,對東營地區的非遺音樂的情況有了較為全面的了解。通過與市文化館工作人員的交流,筆者了解到,目前東營非遺音樂主要集中在廣饒利津墾利三個縣區。

(二)調查目的

東營市是一個年輕的工業城市,但是其下屬廣饒墾利利津三縣的歷史可追溯至先秦時期。悠久的歷史孕育出豐富的文化,伴隨著戰爭災荒等人口遷徙,帶來了其他地區的文化。文化的多樣性促進了音樂的發展,造成東營地區音樂品種風格多樣的特點。跟其他地區類似,東營地區傳統音樂經歷了十年動蕩八十年代流行文化沖擊之后生命力大不如前。針對這樣的情況,東營市政府協同東營市及下屬縣區的文化館展開了非物質文化遺產申報搶救工作,成果顯著。此次調查的目的主要是統計明確東營地區非物質文化遺產音樂部分的具體情況。

(三)非遺音樂名錄

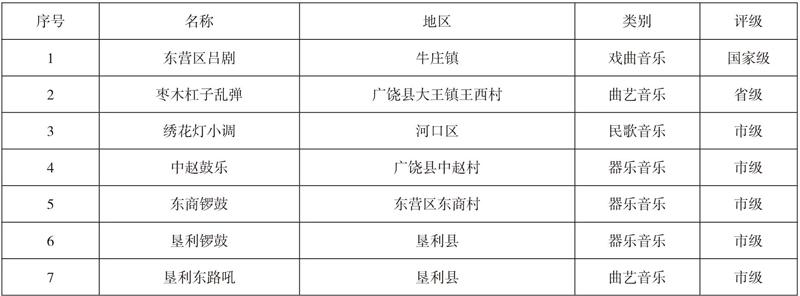

通過與東營市文化館的相關工作人員的交流和對相關文獻資料的整理,得出東營地區音樂類國家非遺一項,省級非遺一項,市級非遺六項,表格如下:

二、東營非遺音樂現狀分析

(一)東營區呂劇(國家級非遺第二批國家級名錄,2008年6月國發[2008]19號公布)

一般認為呂劇起源于現東營區牛莊鎮周邊,總共經歷了由山東琴書到化妝揚琴再到呂劇三個階段,歷時一百余年。1900年,牛莊鎮一批民間藝人如時殿元等,豐富了山東琴書的坐唱形式發展為化妝演出,并創作了《王小趕腳》成功上演,標志呂劇基本成形。因呂劇演出道具中常用竹制驢模型,群眾習慣稱為“驢戲”,又叫“捋戲”“小戲”。1949年后,為統一該劇種的名稱,遂取我國古音樂十二律中之“呂”字,喻其有“黃鐘大呂”之聲,又能諧民間“驢戲”“捋戲”等音,定名為“呂劇”[1]。

現存劇目有傳統劇目:《王小趕腳》《姊妹易嫁》《小姑賢》《王定保借當》《逼婚記》《李二嫂改嫁》《畫龍點睛》《補天》;創作劇目:《大犟搬遷》《賣蟹記》《故鄉情》《讓房》《愛在身邊》《牛人牛事》《解嫂賣蟹》;另有呂劇題材微電影《老馬與小馬》。

(二)棗木杠子亂彈(廣饒縣)(省級非遺第二批2009年8月公布)

棗木杠子亂彈又稱雜八調,發祥于廣饒縣大王鎮王西村。明末清初,一批民間曲藝藝人以王西村鞠化清李逢吉為代表,對傳統“棗木杠子”亂彈形式進行了大量創新:充實了伴奏樂器,加入揚琴挫琴二胡三弦笛子阮等;確立了多曲牌交替演唱的形式(如“蛤蟆調”“鴛鴦扣”“四大景“四小景”“八仙慶壽”“正反對花”等);創作了許多演唱曲目,既有歷代文人墨客的詩詞歌賦,又有反映百姓生活的村俗民謠,雅俗共賞;豐富了表演形式,即坐下演奏,站起表演,一人多角,生動靈活。經過一系列的創新發展,使棗木杠子亂彈獲得“九腔十八調七十二哼哼”之美譽。

棗木杠子亂彈現存曲譜41部,其中有勞動人民的口頭創作,即興演唱的民歌民謠,如《光棍哭妻》《寡婦五更》《大閨女做夢》《拙老婆做鞋》《饞夫人》《正對花》等;有移植其他劇種的優秀劇目,如《許仙游湖》《張生戲鶯鶯》《砸面缸》《蹦情》等;有改編自文人墨客詩詞歌賦的,如《滿江紅》《溶金錢》《四大景》《四小景》《四季相思》《鴛鴦扣》等。

(三)中趙鼓樂(廣饒縣)(市級非遺第三批東政發[2010]19號公布)

中趙鼓樂發源于東營市廣饒縣中趙村,形成于明末清初。公元1896年,趙家村鑼鼓樂譜遠近聞名,公元1935年享譽全國。鼓手趙經通,鑼手趙會林等一批藝人廣為人知。抗戰時期中趙鼓樂鼓舞了軍民斗志,多用于慶祝戰役勝利。新中國成立后中趙鼓樂發展情況良好,涌現出一批藝人如:趙來時趙可仕楊長修等,為中趙鼓樂的傳承發展貢獻力量。

現存劇目有:傳統劇目《青龍過江》《八仙過海》《九龍翻身》《玉獅子》《鬧花船》《一捧雪》《一封書》《二鼓通》《七股三》;創作劇目《東營頌》《廣饒頌》等。

(四)東商鑼鼓(東營區)(市級非遺第四批代表性項目名錄東政發[2015]7號公布)

東商鑼鼓原名“九龍翻身”,發源于東營市東營區東商村。清道光15年,東商村組織藝人八人,在春節元宵節等盛行舞龍的時間,分別到周村濰縣滄州三地,學習舞龍燈(安排兩人學習舞龍,兩人學習軋舞龍,兩人學習舞龍珠,兩人學習鑼鼓伴奏),經過反復排演不斷錘煉成就了“九龍翻身”的民間藝術。1942年龍燈被日本人燒毀,“九龍翻身”的技藝失傳。但“九龍翻身”的伴奏打擊樂流傳至今。2015年,“九龍翻身”在東營市政府所公布的第四批市級非物質文化遺產名錄中,正式被命名為“東商鑼鼓”。現傳承人為商炳華(東營區勝園街道東商村人)。“東商鑼鼓”有九種節奏型循環穿插,富有鮮明的地域色彩和濃厚的鄉土風味,保留了原始風味和黃河流域雄渾的藝術風格。表演風格純正樸實,表演形式自由參與,自由宣泄,自娛自樂,自行流變。體現出濃郁的農民藝術特色。

(五)墾利鑼鼓(墾利縣)(市級非遺第四批代表性項目名錄東政發[2015]7號公布)

墾利鑼鼓是流傳于東營市墾利縣的一種民間打擊樂,距今已有近四百年的歷史,世代相襲完整的保留到現在。墾利鑼鼓從廣義上講,有大鑼鼓小鑼鼓兩種;從狹義上講以基本節奏型為主產生了許多種敲打法。墾利街道辦事處的趙中華老人對墾利鑼鼓進行了深度挖掘整理,在敲法上充分發揮了本地區濃厚的鄉土氣息。

(六)墾利東路吼(墾利縣)(市級非遺第四批代表性項目名錄東政發[2015]7號公布)

墾利東路吼來源于山陜梆子,也叫東路梆子梆子腔山東吼,至今已有三百余年的歷史。明末清初,山西蒲州梆子和山陜梆子藝人隨商路沿黃河到山東謀生,把山陜梆子這種梆子傳至歷城章丘濟陽惠民等地。清代末年至民國初年,東路吼盛行于山東的大部地區和冀南部分地區。1954年,在黨的“百花齊放,推陳出新”方針指引下,東路吼獲得扶持搶救。

現存劇目有傳統劇目:《高平關》《下南唐》《下河東》《臨潼關》《斬黃袍》《打鑾駕》《破洪州》《國公圖》《馬三保征西》《雷振海征北》《兩狼山》《劈三關》等;創作劇目:《楊三孝打鞭》《馬二送祟》《鄧太太吃席》《串龍珠》《打漁殺家》《殺惜》《槐蔭記》等幾百出。

(七)墾利說鼓書(市級非遺第四批代表性項目名錄東政發[2015]7號公布)

墾利說鼓書形成于宋代,很可能來源于“鼓子詞”。明清兩代及至民國初年,由農村地區流向城市,墾利說鼓書由演員自擊鼓板演唱。早期曲目多為長篇有后期曲目多為中短篇。墾利說鼓書借鑒了山東大鼓的表演形式,伴奏樂器不再用老式揚琴,改以墜琴三弦四胡,并以書鼓月牙鋼板擊節。說鼓書的本質特征是“以口語說唱故事”即用“口語說唱”來敘述故事塑造人物表達思想感情并反映社會生活。其表演方式是以第三人稱的敘述為主,間以第一人稱的模擬代言,體現出“一人多角”“跳出跳入”“一人一臺大戲”的特點。說鼓書的音樂為板腔體結構,唱腔以語言為基礎,依字行腔。主要唱腔有“平板”“悲平板”“小數板”“飛板”“五字垛”。說鼓書表演追求寫意傳神,雅俗共賞。現傳承人為周樂鳳(官莊村)。

現存劇目有《花木蘭》《花為媒》《報母恩》《小姑賢》《十大勸》《忍字高》《老來難》《孟姜女》《岳飛傳》《岳唐傳》《楊家將》《西廂記》《平妖傳》《白蛇傳》《韓湘子討封》《二十四孝》《叢十字》《說唐》等。

三、總結反思

通過梳理得出東營傳統音樂品種豐富,頗有“曲山藝海”的盛況。就傳承情況來看,傳統音樂的保存依托“非遺”項目是非常有效的,但申報“非遺”成功等于保護成功嗎?非遺音樂傳承的真正有效方式是什么?……等等一系列問題仍舊值得深思。如何使非遺音樂重獲生命力,如何找到保護非遺音樂真正有效的途徑,需要進一步調查研究。

參考文獻:

[1]趙金子.隱身于民間的非物質文化遺產[N].東營日報,2012.

[2]李志強.黃河口早期民間曲藝研究[J].中國石油大學勝利學院學報,2014(4):66-72.

[3]周明.挫琴藝術存在與傳承的文化地理背景[J].齊魯藝苑,2013(6):24-29.

[4]馬錦忠.“棗木杠子亂彈”今昔[N].東營日報,2011.

[5]崔琴.漸行漸遠的山東秦腔――東路梆子[J].神州民俗,2008(1):62-63.

[6]崔琴.山東東路梆子藝術特點研究[D].河南大學,2008.