芻議中國畫形意觀

張丹

摘 要:國畫作為中國代表性的傳統藝術,其文化涵義博大精深、晦澀深奧。為建構和理解國畫所表現的一般特質,本文以國畫所體現的形與意為引,對國畫歷史和創作中體現的美學意識和普遍文化內涵進行闡述,并就此論證國畫中形與意的關系。

關鍵詞:中國畫 傳統文化 水墨畫 形意

中國畫可謂是華夏藝術文化的精粹。國畫以墨為語、以虛馭實、以靜制動,移覺于自然。國畫所描繪的事物或形簡意賅、或精雕細琢。倘若把西畫比作嚴密規整、動機明確的交響樂,那國畫便是不拘泥于形式的隨想曲,每一滴墨意在超越空間和時間界限,而最終呈現的視覺結果,是畫者參悟于客觀世界所產生意識的具象化體現。以筆者之陋見,國畫的美感是形與意二者之間的問題。因此筆者決定以形、意二者為引,論國畫內涵之深奧。

中國畫乃是形與意的結合。世人皆知國畫重“寫意”,而寫意體現于何處?便是“形有不備而神有全”。所繪之物的形無所謂似于不似,但其神態和意志則要刻畫極致。早在魏晉時期,國畫就已具備重“神”的審美特質。當時的畫作種的“形”較多部分是客觀自然物象的直接還原。選取意象時,畫家主體移情于物,將情與物相融合,也便是“形”與“意”相結合,從而造就刻畫對象的形似。此過程形象兼具了客觀事物的所引的情感功能的屬性。并使觀者感知過程中進行引導性的情感對話。以顧愷之為例,其人物畫所體現的“四體妍媸,本無關于妙處,傳神寫照,正在阿堵中”,就是通過去還原所畫之人的風姿樣貌,用以傳其神態的體現。神態,便是人物所具有的本質樣貌。畫家有意識地將神態帶入畫中,觀者觀賞時再創作的過程時,這種神態便與畫作中的形象融為一體,形成直觀的感受。南朝梁劉勰《文心雕龍·神思》有曰:“獨造之匠, 窺意象而運斤。”更是表明“意”之重。到了宋代,文人畫興起,國畫追求以形傳神的特質愈發明顯。彼時倡導“形”的部分在描述客觀物象時在某種程度上的忽視和舍棄。因此,在唐宋后文人水墨繪畫為主流時期,對“形”的把握不同于像唐宋以前時期那樣較多地重合于客觀物象,并做高度精細的深描,在表意清晰的情況下,對“形”的刻畫做出了合情合理的權衡。這種權衡便是需要畫家對客觀事物的觀察和思辨。“吾師心、心師目、目識華山”便是道其之妙。其具體表現便是畫家勾勒山石竹木,先觀其自然特征。下筆時,僅需寥寥幾筆,便能盡顯山水之韻。古人之所以文筆恣肆幾點便成蔥郁林蔭、波濤涌動正是因為“肇自然之性”,才成”造化之功”。直到西畫遠洋東渡,國畫融入國際化語景之時,其更是吸收西畫抽象和解構現實的特質,部分作品將筆觸和意象更為模糊、抽象,使得“意”更是凌于“形”之上。

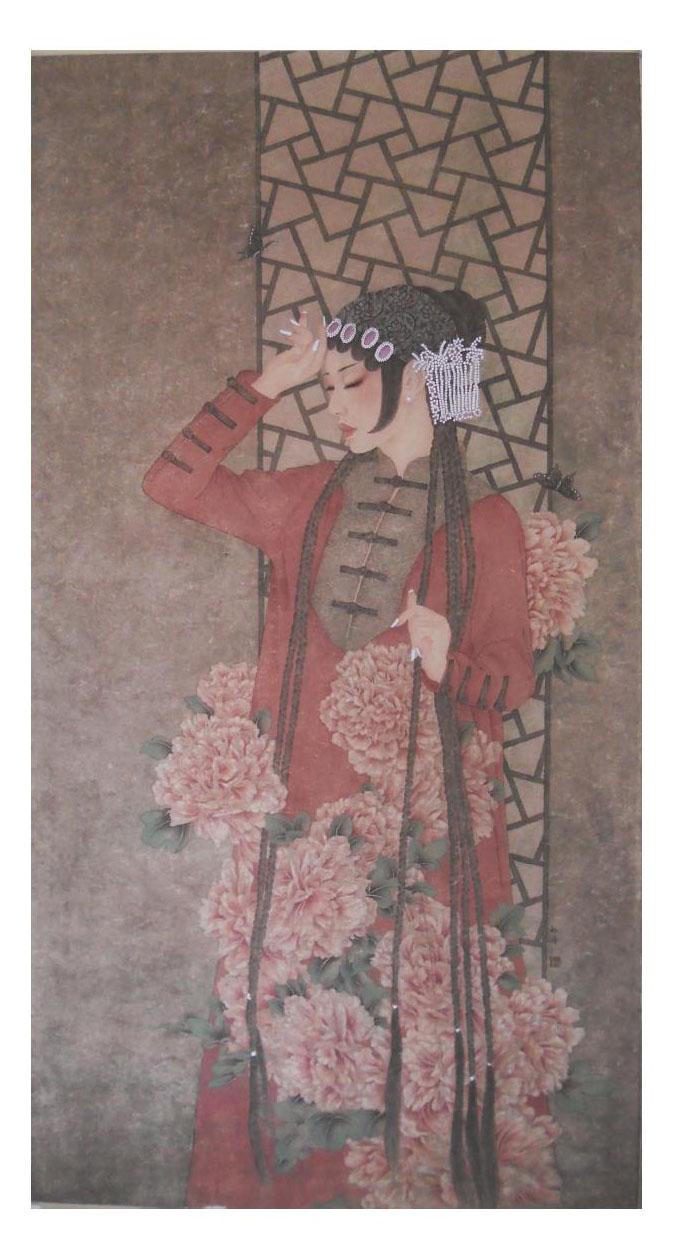

由此可見,中國畫雖在形上追求一定程度的刻畫,但其刻畫目的歸根結底仍是表現“意”。哪怕是精致入微的工筆,其所畫之物也是骨肉兼具,神姿飽滿。筆者2015年創作的作品《舊夢》雖然采用了純工筆繪制的方法,但畫間所流露的完全是傾向于意象的形式感。人物造型大膽地采用戲曲角色的形象,但在形式上筆者改變了傳統戲曲花旦的裝束,加入了現代女性的生活元素。畫面雖然直接描繪的是人物,但筆者對畫面進行了意向的編排,畫面背景則安排了大量的牡丹,牡丹是國花,戲曲是國粹,這種結合不僅突出了畫面立意而且背景的牡丹圖案也是女性的象征,這也是畫面一種意的傳達與表現。筆者借畫面人物改變及對人物背景關系的動態感以求在工筆的畫面上能有意象體現。所以,人有一顰一蹙,花有嬌態艷容,蟲有閑情逸趣,畫家所需便是觀察世間萬物,并加以思考,將主觀性的闡述摹寫于紙上。國畫不是單純的“依樣畫葫蘆”,而是“應物象形”問題,其指的是強調對客觀對象的特寫,而特寫則是要應物之本質,遵循其自然之道。更具體的說畫中客觀對象的相應相合而是將山水之景、人物神態以一種細微的方式進行涵蓋性的標識。即以事物某一特征為引進行“琢磨”,用以體現其全貌和所涵之意。而事物所處之地,換言之,即畫中的背景,也需進行深描和刻畫。這也是對客觀的一定程度的還原。假使畫家要表現空谷鳥鳴,若追求形像便需刻畫鳥叫的動作,如此這般便易產生笨拙之感。但畫家只要畫出山谷和霧靄的深邃,再在峭壁上畫一個鳥巢,便給觀者指引出空谷有鳥的信號,再觀其谷之深,畫中也似乎傳來幾聲嘶鳴的回音。再舉一例,畫家要刻畫女性之柔美,那么便可讓畫中女性持扇和花之類具有女性特質的物件,或以扇遮面,再加以深色的背景,仿佛處于閨房之深處。這樣女子嬌羞、內斂的氣質便活躍于紙上。這就是一種意向的表達,通過畫面展現傳達出來,不單單是在畫人物本身,畫的是人物的精神世界的傳達,也是畫者對藝術,生活,繪畫本身的意向追求。因此國畫中的世界并非是現實的映照,其內涵是超脫于現實、具有無限的延展和連續。雖然畫中之物保有原有的特征,但其只是作為一個契機,以便引發觀者去聯系現實經驗,由此去架構畫家的精神世界,探究其意志。正如歐陽修所言的“忘形得意”乃是國畫之大道。

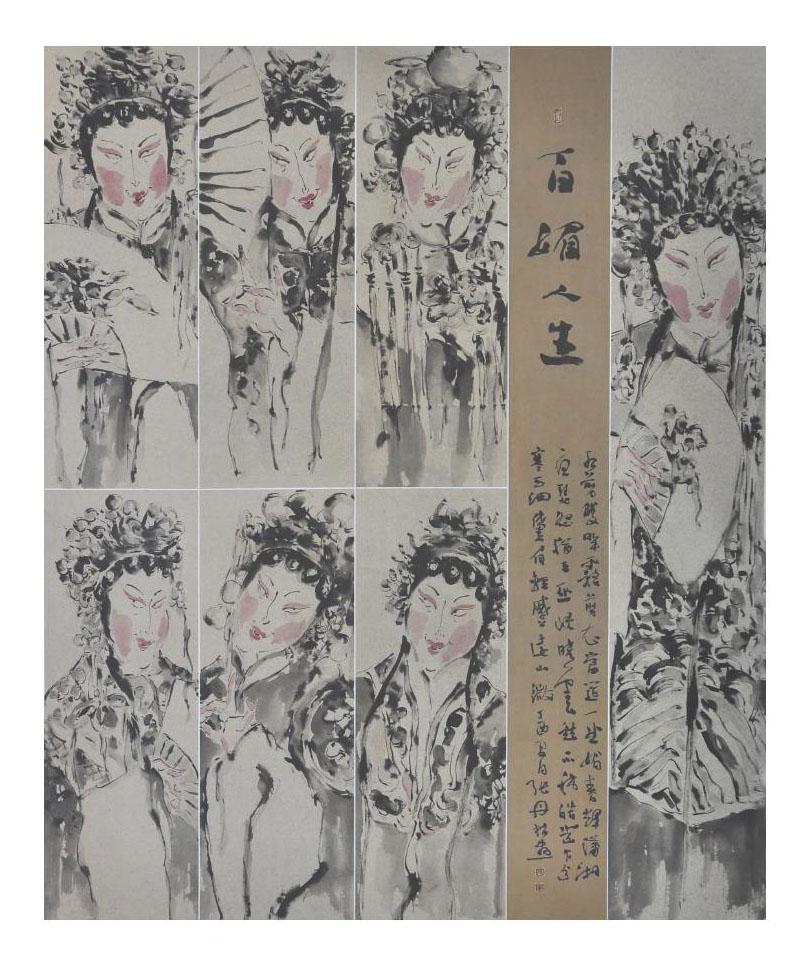

中國畫的色彩意識也體現的形與意的哲學。國畫自古有墨分五色之說,即黃、白、黑、赤、青五色,漢代時便已在帛畫上貫徹其應用。魏晉之時便有淡彩濃彩之分。如采用淡彩的《洛神賦》(顧愷之),采用重彩的《游春圖》(展子虔),到了唐代,因國力強盛,多喜色彩。政治的繁榮昌盛在畫作也有充分體現,無論是山水還是人物,其色彩艷麗炫目,盡管彼時的美術作品仍追求形似色致,但是熟知國畫的同仁都了解,國畫是以水墨畫為主,色彩相較于西畫,是較為單一、淡雅的。因為這些以色制勝的寫實性畫作是在宋代之后發生變化。這種變化筆者認為可以體現國畫形與意的觀念逐漸形成。宋代,水墨畫成正宗,畫作以墨色為主,為輔的色彩趨于平淡,表意則更為含蓄且內斂,這是因受到佛學和道家的影響。佛家有言“色即是空”,道家有言“五色令人目盲”。因此畫家在色彩使用時,奉行“一相三昧”、“一行三昧”之宗旨, 強調安閑恬靜、虛融淡泊的畫面。禪悅之風的盛行,畫家也愈發追求回歸自然清凈、褪去煙火之氣的心靈境界。?譹?訛畫中以簡代繁,僅用墨色點綴,以濃淡區分層次,并施以大量留白,給觀者以虛靜恬淡之感的同時,也可引發無限遐想。此可謂“意盡不求顏色似”。多數體裁的國畫創作僅是依靠墨色的淡雅勾描,便能畫出水之靜,霧之涌動。給人以流動、曲折之視覺。由此可見,墨色這種寫意性色彩,其所重仍是還本歸真、明心見性、自證自悟、暢揚心道的氣韻,這便是中國畫藝術精神氣質——以形寫意的充分體現。明清之后,國畫處于多元化語境之中,色彩的形與意有更深的內涵。有畫家另辟蹊徑,采用東西方之合璧,色彩運用大膽且夸張,哪怕對是墨色刻畫也有多層次的筆法。以張大千為例,其潑墨弄彩也濃而不媚、艷而不俗。事物的色彩更具張力,此舉是形與意的有機結合。由此談到形與意的關系,筆者在創作指畫作品《百媚人生》中,得出些許感悟。《百媚人生》這一作品描述的是戲曲花旦人物,筆者期望通過指畫這一”隨性”的闡釋方式彰顯墨之靈動。墨是表象,是畫者所用的手段;意是國畫的“內核”,是畫者自身的修養和對繪畫理解的程度。因此筆者在創作《百媚人生》時只是單純的用墨,顏色未著過多。以求僅用墨色表現人物一般情緒和動態姿體,并稍加以胭脂之色,以代女性之柔美,體現戲劇角色所蘊含的女性特征。本畫的“意”也是如此。筆者在研究手指畫并創作手指畫的過程中,深刻的體會到了中國畫中對意的追求,由于手指畫不是尋求形似的一種創作,其在繪制過程更是需要求以簡代繁,用墨達意。由此,筆者在此斗膽評議指畫的最高境界也便是“以簡達意”。再宏觀地看,中國畫之美,也并非靠色彩絢爛,仍是要靠“意”。

再深入探討國畫色彩體現的形意觀,國畫自古奉行“隨類賦彩”,即色彩要求應目會心,賦予客觀物象本具有的特質。對顏色的聯覺也直接應用于畫中,紅色為喜,白色為張。唐代周昉的《簪花仕女圖》之中的色彩運用便是頗具寫實性的。因此隨類賦彩是畫家的主觀意志的具象化寫照,將本體對世界之認識言盡于色,是心靈與物的交流,而畫家因此力求達到天人合一,兩相契合的境界。哪怕是墨花、墨竹也是畫家的由現實世界所派生的心之所向,心之所感。國畫由心觀物,以筆墨為語便是古人所倡主、客、本三位一體的中庸之道。用國畫色彩的使用理解并解釋國畫的形與意也行的通,那便是“形”并非脫離客觀事物,畫家賦予其情感的同時也是將“意”蘊于其間,郭熙“三遠”之法,即“平遠、高遠、深遠。”“三遠”以及張璪提出“外師造化, 中得心源”理念便可看出,國畫是畫家觀察客觀事物轉變為精神的過程。因此國畫的“形”和“意”的結合,無非是對主、客、本三者的權衡與自足。形無意不立,意無形不存,二者相輔相成,缺一不可。由此,形與意如同基本元素一般,構成國畫的氣韻之絢爛,內涵之深刻。

當然筆者所言的國畫重“寫意”是為本人淺見,國畫不乏刻制細致入微致精湛的作品,也未曾排斥形似和寫實的技法。“中國是寫意的藝術”的評價體系也未免過于武斷、大而不當。但筆者認為,此般言論雖易產生謬誤,但國畫的“意”仍是其至高追求。“意”乃是畫家精神的直接表達。筆者自己創作的作品也是更希望傳達的是精神層面的意向表達,使得人物和實物的描摹與重新組織畫面的過程傳達更深刻和更高程度的意義。畫家的體裁選取、畫筆語言都是為抒發其“意”而做下的鋪墊。而“形”正如前文所言,是承載“意”的關鍵,是實現“意”的必然前提。刻畫“形”乃是考驗畫者對客觀事物的自然規律的參悟,以及對其藝術再創造、和進行抽象表現程度的把控。在創作過程中,雖然“形”的處理有無限的方式,但筆者認為“形”無需做到對客觀事物的完全的、過于如實的再現,與現實重疊度過高,是與國畫的追求相悖而行,國畫的個性修為和藝術內核也容易有消散的部分。多數體裁的創作只需選擇“逸筆草草, 不求形似”即可。“形”的刻畫是為“意”的表達,“形”也因“意”的升華而得到再度深化。總之,理解二者,便是認知對中國畫之美感的必要前提。

注釋:

黃河濤著,禪與中國藝術精神的嬗變[M]. 商務印書館國際有限公司,1994.