基于“學習分析”理論的深度備課實踐

尹韓 季衛新

摘?要:本文以新課程標準為基礎,通過“學習分析”的理論分析了蘇科版“浮力”一節在教學過程中的不足與優勢,并對每個環節進行詳述、分析與反思,最后根據分析做相關改進,并將改進后的教學設計進行課堂實施以檢驗教學效果.從“初備(試上)、反思、點評和再上(改進)”這樣的實際應用來看,深度備課為提升學習質量提供了新的思路.

關鍵詞:學習分析;深度備課;浮力;教學反思

文章編號:1008-4134(2020)02-0036?中圖分類號:G633.7?文獻標識碼:B

作者簡介:尹韓(1996-),女,江蘇南京人,本科,中學二級教師,研究方向:中學物理教學;

季衛新(1976-),男,江蘇南通人,碩士,中學高級教師,研究方向:中學物理教學.

1?相關背景分析

學習分析(Learning?Analytics,簡稱 LA)是近年來國際上逐漸興起的以學習和教學為研究對象的分析與設計的理論,這一理論基于大數據的技術,運用數據統計、人工智能、信息可視化等技術獲得海量信息,對學習者、學習內容、學習資源以及學習方法等要素進行分析,以確定備課的基點,探究支持有效學習的因素、機制和模式.

浮力作為蘇科版初中物理教學中的一個重點,同樣也是難點,在以往的課程教學中,學生對此章節的掌握情況均不夠理想,很多教師也選擇規避很多不必要的講解,但本章節卻是中考必考內容之一.所以,在浮力課程教學中突出重點,擊破難點是現階段備課教學研究的主要內容.

以下就是基于“學習分析”理論對蘇科版“浮力”一節的深度備課,其教學設計經歷了“初備(試上)、反思、點評和再上(改進)”四個環節的實踐過程.

2?初備(試上):浮力課程教學原設計

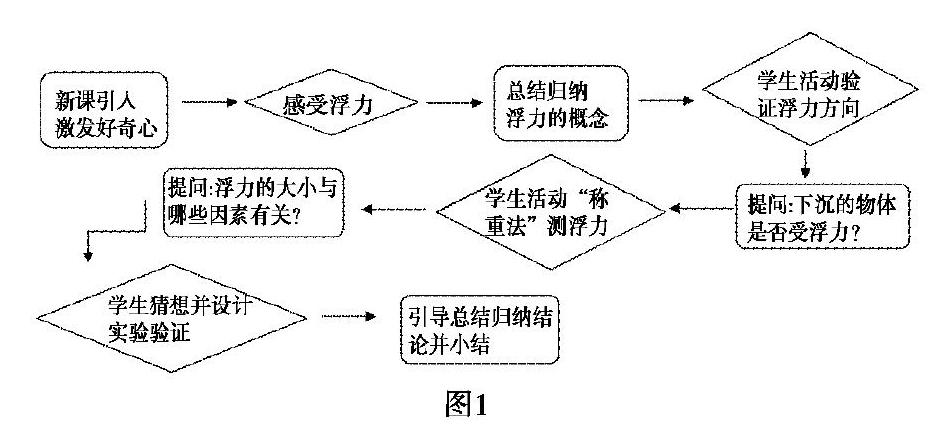

2.1?整體設計流程圖(如圖1所示)

2.2?浮力概念認知設計

由于學生對浮力一詞并不陌生,在日常生活中,部分學生已經對浮力相關知識有了簡單的了解.因此,在探究浮力的概念時,首先提出“如何不用手碰玻璃杯就能將杯中的乒乓球取出”的探究問題,引發學生的好奇心,調動學生的學習興趣.讓學生帶著疑問進入本章的學習,同時也為接下來探究浮力的方向埋下伏筆,之后讓學生例舉生活中常見的浮力現象,看圖(書P91,圖10-27騰空而起的氣球、漂浮在液面上的艦艇、乒乓球從水里浮起來、漂在死海上的人)討論以上圖的共同點是什么?施力物體是誰?方向如何?并感受浮力,由此建立浮力的概念.

2.3?浮力方向巧設計

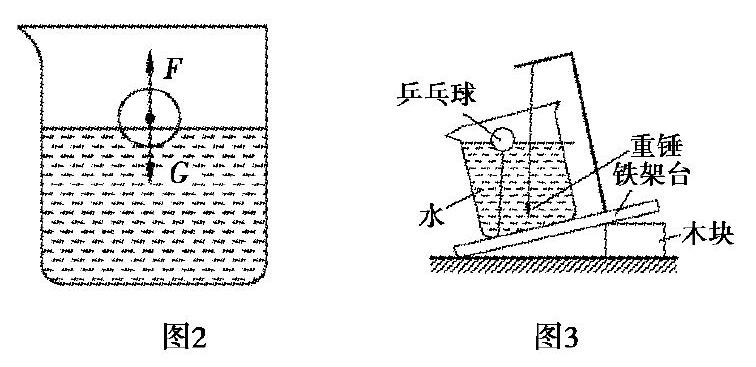

浮力概念中浮力的方向只提到是向上,并沒有說是豎直向上的,但作為難點的突破,還是有必要說明.通過乒乓球在水中向上浮起,學生已經猜想到浮力的方向是豎直向上的,接著順水推舟:如何驗證浮力的方向?部分學生根據受力分析了解到處于平衡狀態的乒乓球受重力和浮力,而平衡力滿足“作用在同一直線”和“方向相反”的條件,根據重力方向“豎直向下”從而得知浮力的方向“豎直向上”(如圖2所示),這是理論的推導,加以與驗證重力方向相同的實驗方法,漂浮在水面上的乒乓球用細線拴住固定在容器底部,傾斜容器,觀察細線的方向即可驗證浮力的方向是“豎直向上”(如圖3所示)的.

2.4?“下沉的物體是否受到浮力”如何設計

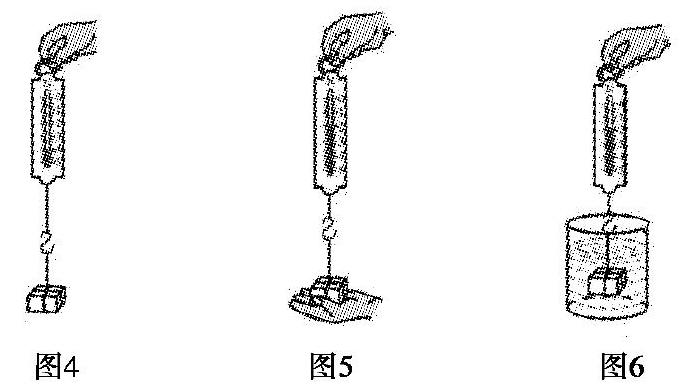

回顧有關浮力的圖片,發現大家舉的例子都是“漂浮”的狀態,所以大家潛意識認為只有漂浮的物體受到浮力,那么此時提出疑問:下沉的物體是否受到浮力呢?學生猜想并舉例岸上搬石塊比在水中搬石塊要“重”很多,此時也糾正了部分學生的錯誤觀點,使學生認識到浸在液體里或氣體里的物體受到浮力的作用,那么如何用實驗驗證下沉的物體是否受到浮力呢?根據準備的教學用具:彈簧測力計、石塊、細線、大量筒、水進行演示實驗:首先將用細線拴住的石塊掛于彈簧測力計上,測力計所顯示的數值即為石塊的重力G(如圖4所示),然后再用雙手將掛于測力計上的石塊豎直向上托起,引導學生觀察測力計數值的變化(如圖5所示).緊接著將石塊浸入水中,讓學生再次觀察測力計的數值變化,讓學生感知水與教師雙手豎直向上的托力類似,水同樣對石塊產生了豎直向上的托力,進而使得測力計數值減小,所以得出結論:下沉的物體是受到浮力的,而且分析得知浮力的大小就是彈簧測力計減小的數值(如圖6所示).

2.5?影響浮力大小因素的探究實驗設計

由于本節課有較強的實踐性與探究性的要求,且教材內容均需要組織相關的探究性實驗,幫助學生正確理解浮力,因此針對影響浮力大小的因素學生根據經驗猜想,并進行實驗的自主設計探究過程顯得尤為重要,從學生的角度出發,也因為課程時間的限制,采用分組實驗的形式,將不同的探究因素分不同的小組進行實驗分析和討論,深化學生對浮力的理解.讓學生能夠在自主實驗探究過程中,對浮力的影響因素有最直觀、最系統和全面的了解.

3?反思:浮力課程教學的自我反思

基于以上設計,筆者進行了第一次授課.結合組內教師的點評和自我反思,總結出如下幾個不足之處:

3.1?學生的思維引導不夠重視

由于本節內容難度較大,探究性較強,學生要想系統理解課程內容,教師必須更加重視思維的引導,重視實驗現象和過程的討論與分析,盡最大可能地讓學生自主參與實驗的探究過程,對抽象的理論知識有其最為直觀的感性認知.

例如在得出浮力的定義后,直接向學生提問:“浮在水面上的物體受到浮力作用,那么下沉的物體是否受到浮力呢?”因為學生例舉浮力有關現象都是“漂浮”的狀態,所以顯然這個問題已經和學生已有的認知和生活經驗產生排斥——物體受到浮力怎么還會沉入水底呢?沒有給學生過多的思考時間就緊接著提問:“生活中什么現象能驗證你的猜想?”這時極個別學生對自己的認知開始產生疑問,并舉出“水中搬石塊”的生活現象驗證下沉的物體受到浮力.但大多數同學還沒有完全認識到這個問題.這樣的設計沒有重視學生思維的引導.

如果當學生猜想下沉的物體是否受到浮力時,不急于得到答案,而是接著提問:“平常石塊放入水中會是如何?”學生易于得知石塊會沉入水底;教師引導“如果現在提供一個彈簧測力計、水和石塊,你能通過實驗來判斷沉入水底的石塊是否受到浮力嗎?”學生積極思考,但具體如何操作還不能準確描述;繼續引導:“那首先如何用彈簧測力計測出小石塊的重力?”學生輕易答出;再接著引導:“如果此時將掛在彈簧測力計下的小石塊浸在水中后再讀數,你們猜想會有什么現象發生呢?”學生思考并實踐活動:如果彈簧測力計示數不變,就說明石塊不受浮力;測力計示數變小,則表明石塊受到豎直向上的浮力.

3.2?學生的主體作用不夠重視

整節課的設計比較流暢,備課較為充分,但正因如此,反而不能正視課堂很多突發狀況,不能真正的做到以學生為主體,讓其表達自己的想法.例如學生在猜想影響浮力大小的因素時,只是請個別同學直接說出而沒有進行小組討論,而且學生列出的影響因素有很多,教師沒有正視和重視這個問題,只是讓各小組選一個因素進行探究,這樣不夠嚴謹也不夠全面,應該將學生的自主動手實驗貫穿于整個教學過程中,這樣更為合適.

3.3?課堂的教學節奏不夠重視

因為本節內容復雜、形式多樣,整體教學設計比較緊湊,所以有意識地語速加快,這樣不利于學生有效信息的處理,本節課在“浮力的方向”和“下沉的物體是否受到浮力”環節,出現了問題,此處確實偏難,耽誤了大量時間,導致了課堂出現“前松后緊”的情況,使得在“浮力影響因素”的總結歸納環節十分緊張,沒有充裕時間具體分析學習,這是本節課最大的遺憾.應該隨著教學內容、教學形式的變化靈活改變課堂節奏,做到“張弛有度”,讓學生也能準確捕捉教學的主次,從而有利于知識的吸收.

4?評價:浮力課程教學的點評

感謝教研員季衛新老師對本次課程的指導,針對此次課程的設計季老師有了新的看法,他將師生之間的關系比作導演和演員,而教學設計就是劇本,那么這次的課堂即“微電影”的拍攝分析如下:

4.1?劇本要流暢——即教學設計要合理

劇本主要以情節取勝,它的趣味性和連貫性有利于故事的發展,因此劇本最忌諱平淡與陳舊,所以它講究內涵深刻,蘊意雋永.那么對于教學設計而言有異曲同工之妙——懸念運用得當,在設計中具有化腐朽為神奇的作用,對于以“水中浮起的乒乓球”為開篇吸引人固然很好,但是過于陳舊,若將“稱重法”的演示實驗作為開篇,只露出彈簧測力計的示數,讓學生猜想前后示數減小的原因,這樣制造懸念也是不錯的選擇,舊的元素因為巧妙的重組,顯得不落窠臼、妙趣橫生.

4.2?溝通要順暢——即課堂設問要有效

一部作品呈現的優劣,導演和演員的溝通尤為重要,那么在具體的課堂教學中,師生之間的溝通就通過提問的方式呈現,但提問時總存在這樣的誤區:

(1)按照學號或者座位順序進行回答;

(2)絕大多數提問優等生或者后進生;

(3)提問范圍較為集中,比如中間幾排;

(4)集體問答,問“行不行”“對不對”……之類的問題.

本節課中,教師經常會向積極舉手的個別同學提問或者向集體提出類似于:“物體受到浮力嗎?”——受、“浮力的方向朝向哪里?”——向上、“誰給乒乓球向上的托力?”——水、“示數變了嗎?”——變了、“變大了還是變小了?”——變小了……

這些提問方式看似有針對性、表面熱熱鬧鬧,實則效果極差,很多同學覺得提問與己無關,就不會認真思考,或者只是條件反射,隨聲附和,這是邏輯思維學中最忌諱的事情.教師在提出問題后,應該要給學生一定的反應時間,等待足夠長的時間后等待學生舉手回答并斟酌修改后,再對學生的回答做出積極的評價.

4.3?實驗要敷暢——即學生活動要充分

教師應該避免單純靠語言來傳授知識,特別物理是作為以實驗為基礎的學科,更應該創造性地設計一些貼近學生實際的教學活動,例如在舉例下沉的物體是否受到浮力時,就可以進行充分的實驗,讓學生親身經歷,在設計貼近學生實際的教學活動時,教師應注意以下幾點:

(1)教師的演示活動要有可視性,學生活動要有可操作性.

(2)學生活動要以激發學生興趣為出發點,內容實在,拒絕假大空.

(3)學生活動要能鍛煉其動手操作、交流合作等綜合能力.

教師展示“稱重法”中彈簧測力計示數變化時,可能示數變化不夠明顯或者后排的學生無法觀察;教師展示“浮力的方向豎直向上”時也出現類似情況,對于這類現象,我們可以借助投影儀、多媒體等設備,通過放大實驗現象,讓學生看得見、看得清.

學生在分組進行實驗時,對于學生猜想的可能的影響因素均要進行實驗驗證,注重學生探究能力的培養,在課堂巡視過程中,引導學生仔細觀察、發現問題、提出問題、巧妙地設計實驗過程,并最大限度的發揮小組協作的優勢,集思廣益并得出正確的結論.這有助于增強學生的求知欲以及探究過程中獲得成功的喜悅.

5?改進(再上):浮力課程教學的效果提升

本節內容主要圍繞“探究”展開,無論是知識的講授還是實驗的操作,都是以學生活動為主, 結合了之前授課的經驗和反思,改善后的課堂學生的學習積極主動性有所提高,參與的學生較多,相較于之前還是比較成功的.

本節課最為精彩的地方在于學生的探究活動——從“下沉的物體是否受到浮力”到“影響浮力大小的因素”,經過這一系列的活動環節,突出了以探究為主的學習方式;教學的引導也是從生活中常見的簡單有趣的“浮力”現象,由淺入深,充分體現了“從生活走向物理,從物理走向社會”的新課程理念,讓學生感受到“生活中處處有物理”,從而有效地調動學生學習物理的積極性,動手實踐獲得了新知,能夠更好地發揮學生的主觀能動性.

在進行“影響浮力大小因素”的環節中,鼓勵學生積極大膽地猜想——學生分別提出了物體的形狀、物體浸入液體的體積、液體的密度和液體的多少這四個因素,姑且不論對錯,學生能夠根據自身經歷大膽猜想就已經達到了本節課的教學目的.學生在實驗過程中分工明確,相互學習探究,特別是在總結歸納環節,個別組操作環節展示的時候不僅可以認真聽,而且積極提出“控制變量”的修改意見,在同學的幫助下得出正確的結論,學生都從中受益匪淺,筆者相信在課后的反饋與后續的內容中都能有所體現.

本課因為有教師前來聽課,所以學生的紀律情況良好,學習態度也較為端正,并且是本班學生,較為熟悉,所以課堂效果也很不錯,這次的教學過程不僅學生有所獲,筆者也有很多的感想——“學習分析”理論注重在教師的引導下,學生主動發現知識和主動探索知識的動態過程.在這個過程中,教師需要利用各種教學媒體來創造條件與學生一起溝通學習,讓學生在實驗探究的過程中克服畏難情緒、重識新知,讓學生自主學習、自主發展.這就是真正的“教學相長”吧!

參考文獻:

[1]陳棟,季衛新.研究性備課:初中物理核心素養之學生思維能力的培養——以“凸透鏡成像的規律”重難點突破為例[J].物理教師,2019,40(04):36-39.

[2]樊海霞,季衛新.上好初中物理優質課的幾點思考——參加2018年江蘇省初中物理優質課大賽有感[J].物理通報,2019(04):46-49.

[3]陳培鳳,季衛新.深度備課:初中物理實驗教學中發展學生核心素養的策略——以“探究凸透鏡成像的規律”教學設計為例[J].物理教師,2019,40(02):23-26.

[4]季衛新.芻議初中物理“科學探究”的思維本質——由偽命題“浮力與深度是否有關”想到的[J].物理教師,2018,39(12):40-43.

[5]季衛新.驗證“浮力方向”的創新實驗設計[J].教學與管理,2017(25):59-61.

(收稿日期:2019-08-03)