深度學習研究:發展脈絡與瓶頸

彭紅超 祝智庭

摘要:深度學習研究在國際上歷經40余年,經歷了蟄伏期、萌發期、新興期,目前正處在迅發期,已得到政府、學校、社會機構、媒體前所未有的關注和推崇。國內外的深度學習研究態勢呈現出各自特色:國外偏向深度參與學習以及高階學習策略研究,國內注重學生高階知能的發展與遷移應用。40余年里,深度學習發生了兩個方向的轉變:從索求理解到追求遷移、從注重過程到側重結果。深度學習已不再僅僅是為了理解基本知能而采用的學習方式,它更多的是一種基于理解、追求遷移應用的有意義學習。它通過促使學生深度參與學習、適性地采用高級學習方略來促進高階知能的發展,實現這些知能在全新情境中的應用或新高階知能生成。目前國內外尚無研究關注深度學習的靈活性問題,而靈活性卻是深度學習的訴求。這種訴求觸及到頂層框架結構的變化并且需要一種認知靈活性,其實現極具挑戰,可通過學習架構并借助智慧課堂的賦能作用嘗試解決。

關鍵詞:深度學習;研究走勢;理念演變;研究瓶頸;學習架構;智慧課堂

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2020)01-0041-10? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2020.01.005

作者簡介:彭紅超,博士研究生,華東師范大學教育學部教育信息技術學系(上海 200062);祝智庭(通訊作者),博士,教授,博士生導師,華東師范大學開放教育學院(上海 200062)。

受核心素養教育理念與框架的影響,國際上出現了一股深度學習運動浪潮,加之信息技術特別是AI技術引發的系列教育教學變革,深度學習重新引起了學術界以及廣大群眾的普遍關注(何克抗,2018)。特別是人類教會機器深度學習,并打敗世界圍棋冠軍李世石后,教育領域中的深度學習更是得到政府、學校、社會機構、媒體前所未有的關注和推崇(祝智庭等,2017)。當前,中小學領導意識到深度學習在正式學習環境中的價值(Johnson et al.,2014),轉向深度學習已成為驅動教育技術應用的長期趨勢(大于5年)(Freeman et al.,2017),探究如何促進學生深度學習、培養他們的深度學習能力也已成為教育變革的重要課題(張浩等,2014)。

誠然,走向深度學習是信息化教學的訴求和趣旨,但它并非新近萌生的理念。自1976年首次提出以來,深度學習已經歷了40余年的發展演變。此期間,深度學習的研究走勢與探究態勢如何,理念發展有何變化?當前深度學習發展的瓶頸是什么,可能的解決途徑是什么?這些問題的回答有利于學者與教學實踐者全面認識深度學習,精準把握深度學習研究與發展的取向。

目前已有的研究綜述,均局限于10年內,且國內除張寶輝團隊外,基本均只淺顯地呈現樣本分布(如國家、機構、期刊等)、基本趨勢與研究熱點(沈霞娟等,2019),而張寶輝團隊也僅分析了國外深度學習的實證研究情況,并沒有很好地回答上述問題。對此,本研究綜合運用計量統計分析與內容分析,深入解讀了1976-2019年40余年的中外核心期刊文獻,來探索這些問題的答案。

一、文獻來源與分析方法

依據文獻離散理論“大多數關鍵文獻通常集中于少數核心期刊”(李艷等,2016),本研究采用中文篇名詞“深度/深層學習”和英文篇名詞“deep(er) learning、deep approach(es)、deep strategy/strategies”分別在中國知網和Web of Science數據庫平臺檢索北大核心、CSSCI和SSCI三類期刊。檢索時間為2019年8月7日。命中的文獻按以下標準遴選(Petticrew et al.,2006):(1)剔除重復的文獻,(2)文獻的主題是關于教育教學的(如提出技術領域中的深度學習)。最終得到文獻422篇,其中中文文獻313篇,英文文獻109篇。

本研究首先采用文獻計量法深度學習的研究走勢,之后通過社會網絡中心度分析法可視化呈現國內外深度學習的研究態勢,同時通過內容分析法進行深入解讀,并探析深度學習存在的研究瓶頸以及可能的解決取向。社會網絡中心度分析按照以下步驟進行:(1)將文獻中的關鍵詞導入Bicomb2軟件中,數據清洗后(如術語統一化)進行詞頻分析;(2)用詞頻大于等于3(李運福等,2018)的高頻關鍵詞進行共現分析,形成共現矩陣;(3)將共現矩陣導入Ucinet6軟件中,并使用該軟件中的NetDraw工具進行社會網絡中心度分析。

二、研究熱度與研究態勢

文獻內容顯示,國內外學者普遍認為馬頓(Maton)和賽爾喬(S?lj?)于1976年最早提出了深度學習的理念,雖然他們并沒有使用術語Deep Learning。按照李藝團隊的研究,深度學習這一術語在20世紀90年代以后才逐步被使用(殷常鴻等,2019),最早使用該術語的學者是本茨(Bentz,1992)。

1.研究熱度

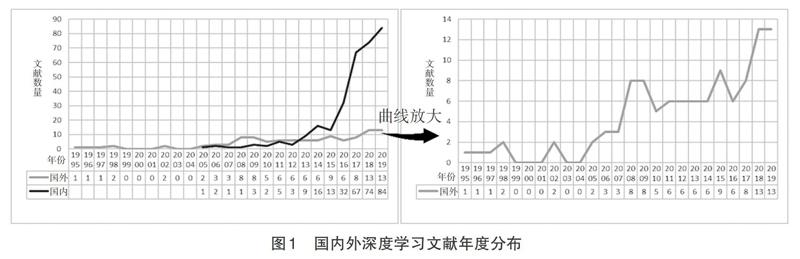

計量統計分析顯示(如圖1),深度學習最初出現時并沒有得到學者們的廣泛關注,直到21世紀以后才逐漸被大家重視。縱觀深度學習研究歷程,國外研究熱度波動幅度較小(右圖進行了放大),國內研究起步相對較晚,但很快成為眾多學者的研究熱點。盡管如此,國內外研究熱度走勢仍大致相同,均經歷了蟄伏期、萌動期、新興期、迅發期四個時期。

(1)蟄伏期(國外1976-1995,國內1976-2005)

圖1顯示,深度學習自1976年誕生后便進入了漫長的蟄伏期。雖然計量統計沒有得到此時期的文獻,但仍有一批富有遠見的學者致力于深度學習的研究。教育心理學教授比格斯(John Biggs)團隊即是其中代表,經過深入研究,他們發表了系列成果,最為著名的兩項成果分別為測量深度/淺表學習策略與動機的SPQ學習過程量表(Biggs,1978)以及測量深度學習結果的SOLO層級評估體系(Biggs et al.,1982)。這兩項成果至今仍是學者測量深度學習過程與結果的常用工具。

其實,20世紀70年代后,電腦已經逐步替代一些常規和手工任務,開始協助人們完成部分非常規任務(Murane et al.,1996),并帶動企業人才結構需求的變化:常規技能的需求量劇降,諸如溝通能力和專家思維等本領的需求量猛增(Conley et al.,2013)。但內容分析顯示,此時的深度學習多關注淺表學習(常規記憶、不求甚解、應對考試)的對立面,并沒有與上述社會形勢接軌,這可能是深度學習沒有引起廣泛關注轉而進入漫長蟄伏期的原因(我國持續了近30年,國外持續了近20年)。

(2)萌動期(國外1995-2007,國內2005-2012)

文獻統計顯示,1995年,新加坡南洋理工大學的胡恩(Hoon)等人(1995)首次將深度學習策略應用于高中化學課中,以促進學生形象化抽象的概念,探尋眾多化學事實間的關聯。自此,國外進入了深度學習研究的萌動期,這一時期開始陸續有少量學者的研究與應用成果出現。我國進入萌動期肇始于2005年黎加厚教授團隊對深度學習的引進與解讀(何玲等,2005),結果是,他們提出了國內較為認可的深度學習定義。

內容分析顯示,此時期的深度學習理念與蟄伏期類似,依然注重過程,不過除了探析出更多可促進深度學習的方式/策略外,學者們還開始探究形成性評估和各種學習環境的支持。此時期,國內還著重梳理了深度學習理念以及在信息化環境中的設計。數據顯示,這一時期,國外持續的時間遠長于國內。

(3)新興期(國外2007-2016,國內2012-2016)

進入21世紀后,國際組織與世界各國紛紛致力于探究應該培養何種新世紀人才,結果是21世紀初,各式各樣的人才框架涌現在世人面前,其中最具影響力的三個框架當屬2003年OECD發布的迪斯科(DeSeCo)素養框架、2006年歐盟發布的終身學習核心素養框架以及2007年P21發布的21世紀學習框架。這些框架的出現促使深度學習的國內外研究步入新興階段。數據顯示,核心素養對國內深度學習研究的效應,相比國外延遲了5年。

此時期,受這些核心素養框架的影響,國際上出現了一股深度學習運動浪潮(祝智庭等,2017):2010年美國休利特基金會發起了長達15年的深度學習戰略計劃(The William and Flora Hewlett Foundation,2012),亞洲協會(Asia Society)等十大機構也協力促使深度學習的實驗學校散布全美(Alliance for Excellent Education,2017)。更甚者,2012年加拿大的維多利亞大學發起了深度學習全球行動,與10個國家1000多所學校合作,尋求深度學習變革的方案(NPDL,2017)。2015年,美國更是發布文件將深度學習作為21世紀教育的國策(National Association of State Boards of Education,2015)。

面對這一系列的事件,國外學者要比國內學者冷靜許多。數據顯示,國外盡管在2008-2009年與2015年發生了兩次波動,但很快恢復了平靜,而國內越來越多的研究者開始追捧深度學習,文獻數量在2013年開始超越國外。

(4)迅發期(國外2016-至今,國內2016-至今)

誘導深度學習研究進入迅發期的事件除2015年美國將深度學習作為教育國策外,更關鍵的是,2016年智能機器人AlphaGo戰勝世界圍棋冠軍李世石的事件一度引發了機器替代人類的憂慮,也促使學者們開始反思:“既然人類能夠教會機器深度學習,為什么在學校中我們不能教會孩子們深度學習?”(祝智庭等,2017)。

這一時期,深度學習得到全方面的研究:從理念拓展、策略檢驗、模式構建,到機制探究、評估研制,再到學科應用。此時期,技術特別是智能技術賦能的深度學習成為新興研究潮流。特別是,2016年《中國學生發展核心素養》的發布更是為國內深度學習的研究增添了強力助燃劑。這是繼萌動期后,深度學習重新引起了學術界乃至廣大群眾的普遍關注。

2.研究態勢

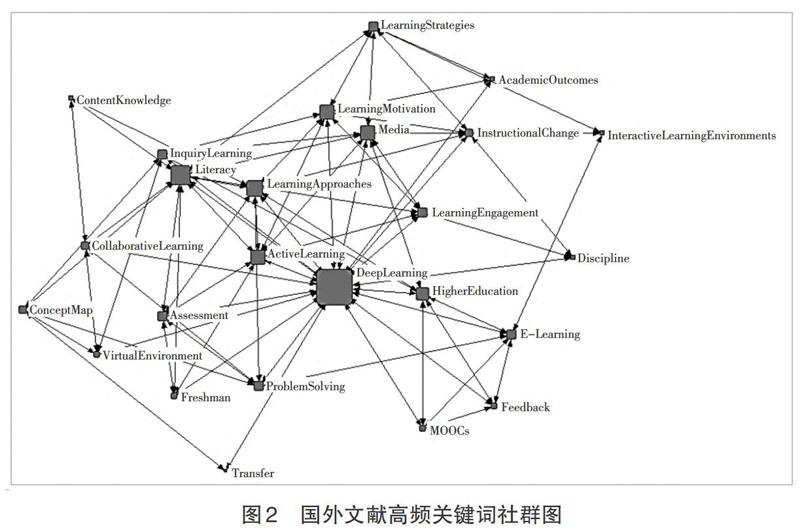

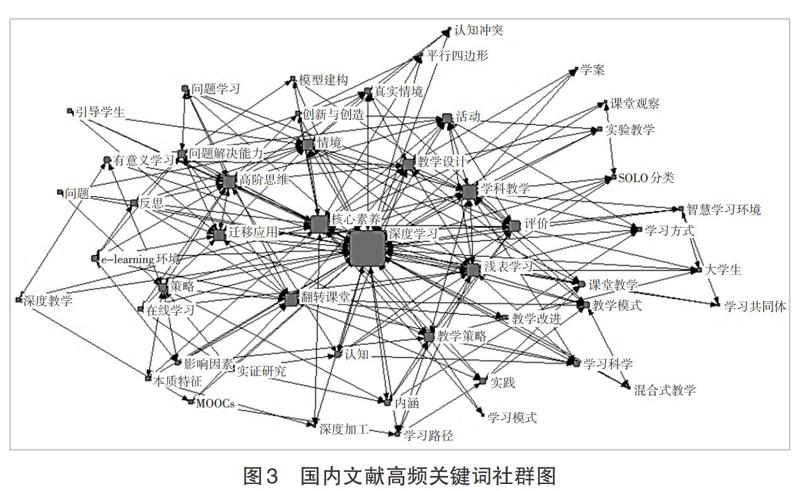

社會網絡中心度分析形成的國內外深度學習研究態勢圖如圖2和圖3所示。方框越大,表示中心度越高,方框間的距離反映關鍵詞間的親疏關系(宋慧玲等,2017)。

雖然,國內研究比國外晚了10年之久(萌動期起始時間點),但觀察圖2與圖3容易發現,國內的研究更成體系。不過,這并不代表國內深度學習更成熟。內容分析發現,國內多數文獻只是對已有理念和理論的介紹、梳理、探析,學科教學方面的應用研究也多是簡單的案例介紹。

整體講,國內外的深度學習研究各有特色:國外偏向學生深度參與學習以及高階學習策略方面的研究,國內更加注重學生高階知能的發展與遷移應用。具體講,深度參與學習方面,國外從宏觀的參與文化到微觀的課堂參與(認知、情感、行為)均有細致研究(Lau et al.,2008;Terrenghi et al.,2019;Gee et al.,2019);而國內雖然有文獻涉及到這方面,但目前為止并沒有專注于這方面的研究。高階學習策略方面,國外致力于探究實現深度學習的各種策略,從充當教師的同儕教學到自我認知的反思(Evans et al.,2009;Nelson et al.,2014),國內也有這方面研究的文獻,但圖3顯示,它處于遠離深度學習的偏遠地帶,與深度學習的關系并不緊密。高階知能發展方面,國外很多文獻涉及到了諸如創造力(Turvey,2006)、審辨思維(Wang et al.,2015)等核心素養的研究,但圖2顯示它與深度學習的關系是疏遠的;而國內深度學習的研究深受核心素養的影響,所以二者的關系最為緊密,這一點也印證了我國深度學習附有濃厚功利色彩的事實:在我國,深度學習常常作為培育學生高階能力的重要手段。遷移應用方面,相對來講,國內的研究要比國外成熟得多,不僅有理論層面的探究(段金菊,2012;劉哲雨等,2017),也有學科教學的實踐(李春來,2019);不僅關注基本知識的遷移(劉偉等,2019),也關注高階能力(孫妍妍等,2018),甚至是成果的遷移(趙安冉等,2019)。而此方面,國外目前關注的較少,且主要集中于知識的遷移(Green et al.,2013;Nielsen,2016)。圖2顯示,遷移處于極其偏遠的邊緣地帶,也印證了這一論斷。

三、深度學習理念的演變

內容分析發現,深度學習自誕生后,共經歷了兩個方向的轉變。目前,深度學習已不再僅僅是為了理解基本知能而采用的學習方式,它更多的是為了獲得高階知能及其遷移而采用的學習策略。

1.理念的轉變

(1)從索求理解到追求遷移

早期,馬頓與賽爾喬提出的深度學習針對的是學習方式(Approach)或策略,簡單講,采用理解方式的學習即為深度學習,采用再現(Reproduction)方式的學習即為淺表學習(Marton et al.,1976)。此時的深度學習體現在“尋求意義、關聯想法、使用證據、對觀點而非通過考試有興趣”四個維度;淺表學習主要體現在“信息無關聯地記憶、學習局限于教學大綱、采用最少的努力來避免失敗”三個維度(Tait et al.,1996),這種學習只會產生淺顯的理解(Limited Understanding),即不具備概念間的聯系。所以,著名學者拉姆斯登(Ramsden)認為淺表學習充其量是沒有質量的數量(量變),而深度學習卻是質量的數量累積(質變)(Ramsden,2003)。

容易發現,這時深度學習的目標是理解,而淺表學習的目標是再現考試材料(雖然可以產生淺顯理解,但它不是學習目標)。

由于深度學習以理解和構建意義的方式學習,人們很快意識到,深度學習可以使知識、概念更好地遷移(Van Rossum et al.,1984)。進入21世紀后,面對日益變幻的新形勢,如何遷移應用課堂所學讓學生在未來的工作和生活中獲得成功,成為教育的新挑戰。由此,深度學習的目的由理解變遷為遷移(即為遷移而學)(National Research Council,2012),而原有的理解成為深度學習的基礎。這一點,從黎加厚教授團隊的深度學習定義中可以得到驗證:深度學習即是在理解學習的基礎上,學習者能夠批判性地學習新的思想和事實,并將它們融入原有的認知結構中;能夠在眾多思想間進行聯系,并將已有的知識遷移到新的情境中,作出決策和解決問題的學習(何玲等,2005)。美國國家研究委員會更是將深度學習的基調定為能夠使學生將從某一情境中的所學應用到新情境中的學習過程(即遷移),其產物即是可遷移的知識(National Research Council,2012)。這種知識既包括傳統意義上的某領域的內容知識,也包括如何、為何、何時應用這些知識來回答問題和解決問題的知識。

(2)從注重過程到側重結果

最初,深度學習只是馬頓與賽爾喬標榜學生追求理解的學習策略,之后,這種策略細化成為學習過程中采用的深度策略手段(最大化意義)和深度動機(如內在興趣)(Biggs,1987)。按照比格斯的觀點,深度策略手段描述的是學習者深度參與任務的方式,這種參與作為前提條件,也逐漸成為深度學習過程的組成部分(Biggs et al.,2001)。在深度學習中,深度參與表征學生積極追求深度學習的程度,它指的是全身心積極地參與。在注重“學生為中心”的今天,參與在深度學習中的地位越來越重要。我國學者崔允漷教授甚至直接用認知參與來界定深度學習:在復雜的環境下,表現出高度投入、高度認知參與并獲得意義的學習(崔允漷,2017)。

雖然,20世紀70年代后,社會對人才能力結構的需求發生了變化,但直到2010年,休利特基金會發起深度學習戰略計劃,深度學習才將注意力從過程轉移到結果(崔允漷,2017)。與之前的深度學習注重基本知能的深度理解與遷移應用不同,此后的深度學習更加注重中高階能力的習得與遷移應用。相應地,深度學習(Deep Learning)也多了一個比較級英文名:Deeper Learning。

通過對當時形勢的分析,休利特基金會提出6種需要遷移應用的深度學習能力(The William and Flora Hewlett Foundation,2012):掌握核心學術內容、審辨思維與復雜問題解決、協同作業、有效溝通、學會學習、發展與維持學術意念。此后不久,為探討深度學習與21世紀能力的融合,美國國家研究委員會將21世紀能力重新梳理歸納為認知、自我、人際三大領域,并將這三大領域作為深度學習能力的三個維度(National Research Council,2012)。其實,休利特基金會提出的六大深度學習能力與美國國家研究委員會界定的三個維度是對應的,并且它與智慧人才能力也是同質的,如上表所示。

2.深度學習理念全解

綜上可知,當下深度學習的目標已由索求理解演變至追求遷移,不但注重學習過程中學生的深度參與、采用的策略手段,也注重更高階技能的精熟掌握與遷移應用。由此,本研究對深度學習做了新界定:深度學習是一種基于理解、追求遷移應用的有意義學習,它通過促使學生深度參與學習、適性地采用高級學習策略來促進高階知能的發展,以實現這些知能在全新情境中的應用或新高階知能的生成。

定義中,深度參與學習、高級學習策略、高階知能的發展、基于理解為遷移而學是深度學習的四大特征。其中,深度參與即全身心積極地參與,它關注學生的學習投入程度與投入后的心流狀態情況。高級學習策略通過“是否基于理解”“是否追求遷移應用”來判定,考慮到深度學習應體現“以學生為中心”的理念,學習策略是否高級還需判定它“是否體現學生主動性”。高階知能,即為上表中的休利特基金會六大深度學習能力。從布魯姆分類學的角度看,它側重實施(即新情境中的應用)、分析、評價、創造等知能。“基于理解為遷移而學”中的理解,多為深度理解。由于反思被證明是深度理解的重要手段(Haller et al.,2007),因此深度理解從多角度深度的 反復思考入手。對于遷移,考慮到課堂教學無法培育解決未來未知問題的所有知能,本研究將已有知能組合/綜合創新也作為一種遷移,這樣遷移既包括知能在新情境的應用(原有),也包括新高階知能的生成(拓展)。

從神經學角度看,教育領域中的深度學習之所以要求學生“深度參與學習、采用高級學習策略”,本質上就是要激活更多的隱層參與“訓練”(祝智庭等,2017)。參與訓練的層數越多,感官得來的信息越能抽象成為更高級的意義,從而越接近事物的本質或原理。只有觸及到本質與原理時,遷移才有可能(楊桂青,2018)。從這個角度講,教育領域中的深度學習與技術領域中的深度學習是相通的。

四、深度學習研究瓶頸

回顧研究態勢發現,雖然國內外深度學習研究的側重點不同,但已基本涵蓋新界定中的四大特征。不過從深度學習內容分析發現,已有研究均將深度學習視為某種穩定的活動進程結構導向的學習,國內外均沒有關注它的靈活性問題。

1.深度學習對靈活性的訴求

無論促使學生深度參與還是引導其采用高級策略,深度學習的最終目的均是促進學生高階知能的發展及其遷移應用。研究表明,只有深度理解,才有可能實現遷移應用,而反思是實現這種理解的重要手段與有效策略。有學者甚至認為,反思是實現深度學習的唯一機制(Svensson,1977)。這就需要學生能夠隨時回顧所學、反復思考并修正已有想法。另外,深度學習也需要能夠按照自己的需求,主動地選擇適合的資源、工具,開展適切的學習活動,這種個性與主動性,有助于促進深度學習(Fullan et al.,2014)。由于學生回顧反思的不確定性、回顧所學內容的差異性、自動選擇資源工具與開展學習活動的不可預知性,深度學習的活動進程結構應該是多樣靈活的。

靈活進程結構中,靈活交互式的師導型自主探究是深度學習成功的關鍵。自主探究會讓學生認為他們擁有學習內容、方式、時間的控制權,讓他們相信自己的行為是內在發起的,這會讓學生更加偏好于更具有挑戰性的任務,更愿意為理解付出更多的努力(Grolnick et al.,1989),從而走向深度學習。研究表明,深度學習追求的高階能力培育與遷移應用對于初學者來說非常困難。由于他們缺少專家用于解決新問題的圖式,在缺少靈活交互式的師導型自主探究中,很容易因不知所措而失敗(Bransford et al.,2000)。Green等人(2013)的“邊寫研究論文邊學習”的深度學習失敗案例即佐證了這一點。這種“靈活交互式”體現在“個性需求、有求必應、求應交融”,它有別于涇渭分明的學主師導式(鄭福勝等,2017)教學模式。

2.靈活性的挑戰

教育發展與變革的六大挑戰為“公平與均衡、優質與創新、個性與靈活”。深度學習對活動進程結構靈活性的訴求已觸及到頂層框架結構的變化,這進一步增加了實現靈活性的挑戰。

其實,上述靈活性只是表象,深度學習真正需要的是認知靈活性,這種靈活需要教學以不同的方式組織和教授知能,促使學生進行反復交叉學習,即對同一內容,在不同時間、不同情境中以不同的目的從不同角度進行多次交叉的非線性學習(劉儒德,1999),這伴隨著情境的變化以及去情境與再情境的反復。情境能夠橋接知識世界與生活世界;去情境建立生活世界通向知識世界的甬道,促使學生提煉出規律、趨勢或共同特征等知識;再情境建立知識世界通向生活世界的甬道,學生每一次解決新情境中的問題,均會重新組裝已提煉出的知識,構建當前問題的意義(Spiro et al.,1991)。如此往復,學生才會形成豐富而靈活的理解,才能靈活應用或組裝相關知識解決變化情境中的問題,實現遷移(Jacobson,1996)。在本就時間有限、任務繁重且人數較多的課堂教學中,此認知靈活性無疑是一項巨大挑戰。

五、解決措施

面對上述靈活性瓶頸,學習架構(Learning Architecture)可能是一種有效途徑。它的突出特征即是靈活性(MCEETYA,2003),并且能夠幫助理解學習的深度(Scanlan,2013)。

1.走向學習架構

沈書生團隊從教育現實存在的問題出發,結合智慧學習的訴求,提出了教學結構向學習結構轉變的思路(沈書生,2017)。按照他們的觀點,學習結構主張學生主持自己的學習行為,是他們為了達成相應的學習目標,借助于特定學習空間的支持,形成的關于學習內容的呈現方式、組織序列、時間分配、自我檢測等要素的特有組織形式(沈書生,2017)。在學習結構中,教師的主要任務是分析學生偏好與需求的變化,形成滿足個性認知習慣的多樣資源及其表征與呈現方式,并構建多種學習策略的支持。誠然,學習結構充分體現了學生的個性與主動性,有助于促進深度學習(Fullan et al.,2014),然而它對學生的學習能力要求過高,不適合當下中小學的基礎教育。更重要的是,它所表征的學習組織的特有形式,依然是對教與學的穩定性方面的關注,基于學習結構的智慧學習路徑(陸凱莉等,2017)能夠印證這一點。因此,本研究認為,教學需要走向學習架構,以便教學既能夠像學習結構那樣,注重學生學習的個性與主動性,也能夠迎合深度學習靈活性的訴求。教學結構、學習結構、學習架構間的關系如圖4所示。

2.智慧課堂賦能

向靈活性轉變根本上是由于技術的發展推動的(樊平軍,2017)。理論上,融合了多種先進的IT技術和媒體設備的智慧課堂能夠為深度學習的靈活性賦能。雖然目前為止,它還沒有讓深度學習如我們期待的那樣發生(陳蓓蕾等,2019)。

作為智慧學習環境的一種范式,智慧課堂具有智慧環境所有的功能特性:學習空間的無縫聯通、學習情境的敏捷感知、學習體驗的自然交互、學習服務的精準適配、學習過程的全程記錄、數據資源的開放整合(Zhu et al.,2016)。這些功能特性讓學生的學習具有更多的靈活性、有效性、適應性、參與性、動機和反饋(Spector,2014),賦能師生靈活地開展深度教與學。具體講,智慧課堂能夠靈便地創設或聯通仿真或真實情境,實現認知靈活性需要的情境隨意變換與改變;能夠適應性地響應學生的學習需求,提供反復交叉學習所需要的適性的學習支持、個性化的幫助以及富媒體樣態的學習資源生態。其中個性化生成性路徑的推薦,會導致活動進程結構多樣性,這種靈活的進程能夠以可視化的形式實時反饋給師生。

另外,智慧課堂能夠關注到每位學生的學習狀況,讓教師更有能力監督、指導、評估學生,更放心地將更多主動權交給學生,激發學生的興趣和動力,調動創造力,從而高效地、富有成就地學習(Li et al.,2015),達到深度學習的目標。因此,有學習者指出,智慧課堂是以技術無縫支持深度學習的新型課堂形態(于穎等,2018)。但上述研究態勢圖表明,智慧課堂的賦能作用,并沒有得到很好地挖掘,智慧課堂并沒有出現在圖2和圖3中,作為智慧課堂上位概念的智慧學習環境也只是處于極偏遠的邊緣。

六、結語

研究分析表明,歷經40余年,深度學習的研究經歷了蟄伏期、萌發期、新興期,目前正處在迅發期階段。目前,國內外的深度學習研究態勢已呈現出各自特色:國外偏向學生深度參與學習以及高階學習策略研究,國內更加注重學生高階知能的發展與遷移應用研究。在這40余年里,深度學習共發生了兩個方向的轉變:從索求理解到追求遷移、從注重過程到側重結果。目前深度學習已不再僅僅是為了理解基本知能而采用的學習方式,它更多的是一種基于理解、追求遷移應用的有意義學習,通過促使學生深度參與學習、適性地采用高級學習策略來促進高階知能的發展,以實現這些知能在全新情境中的應用或新高階知能的生成。其中,新高階知能的生成為本研究對遷移的拓展。

研究分析還表明,目前國內外均沒有關注深度學習的靈活性問題,而靈活性卻是深度學習的訴求。這種訴求觸及到頂層框架結構的變化并且需要一種認知靈活性,其實現極具挑戰。對此,本研究建議教學走向學習架構,并借助智慧課堂的賦能作用嘗試解決。考慮到學習架構并未被大眾所熟知且國內外也極少有學者研究,筆者將另立專題進行詳實研究。另外,智慧課堂賦能同樣沒有被很好地挖掘,它支持的靈活深度學習機制也有進一步深入探究的價值和意義。

注釋:

① 為清晰表征21世紀能力與其他三列的關系,此處呈現的是3Rs和7Cs類群。其中3Rs為關鍵學科知識中的讀(Reading)、寫(wRiting)、算(aRithmetic);7Cs為審辨思維與問題解決(Critical Thinking and Problem Solving),創新與創造(Creativity and Innovation),交流與媒體素養(Communication and Media Literacy),協作與領導力(Collaboration and Leadership),計算與數字素養(Computing and Digital Proficiency),跨文化與社交水平(Cross-Cultural and Social Fluency),職業、公民意識、自主學習水平(Career, Civic and Learning Self-Direction),它們是“生活與職業技能,學習與創新技能,信息、媒體與技術技能”中的能力維度。

參考文獻:

[1]陳蓓蕾,張屹,楊兵等(2019).智慧教室中的教學交互促進大學生深度學習研究[J].電化教育研究, 40(3):90-97.

[2]崔允漷(2017).指向深度學習的學歷案[J].人民教育, (20):43-48.

[3]段金菊(2012).e-Learning環境下促進深度學習的策略研究[J].中國電化教育,(5):38-43.

[4]樊平軍(2017).靈活學習背景下大學教師發展的路徑[J].中國高教研究, (9):48-50,56.

[5]何克抗(2018).深度學習:網絡時代學習方式的變革[J].教育研究, 39(5):111-115.

[6]何玲, 黎加厚(2005). 促進學生深度學習[J]. 現代教學(計算機教與學),(5):29-30.

[7]李春來(2019).在問題解決中通過深度學習發展物理觀念[J].物理教師, 40(4):16-18.

[8]李艷,張慕華(2016).國際開放教育資源和慕課(MOOCs)研究文獻計量分析(2000-2015)[J].遠程教育雜志, 35(3):76-87.

[9]李運福,楊曉宏,周效章(2018).我國在線課程評價研究熱點可視化分析與啟示[J].中國遠程教育, (7):70-78.

[10]劉儒德(1999).論認知靈活性理論[J].北京師范大學學報(人文社會科學版),(5):61-66.

[11]劉偉,戚萬學,宋守君(2019).致力于知識遷移的深度學習探究[J].現代教育技術, 29(3):25-31.

[12]劉哲雨,郝曉鑫(2017).深度學習的評價模式研究[J].現代教育技術, 27(4):12-18.

[13]陸凱莉,沈書生(2017).指向“學習結構”的智慧學習及其應用[J].教育發展研究,37(Z2):91-97.

[14]沈書生(2017).從教學結構到學習結構:智慧學習設計方法取向[J].電化教育研究,38(8):99-104.

[15]沈霞娟,張寶輝,曾寧(2019).國外近十年深度學習實證研究綜述——主題、情境、方法及結果[J].電化教育研究,40(5):111-119.

[16]宋慧玲,張地坷,帥傳敏等(2017).我國網絡學習績效研究文獻的可視化計量分析[J].中國遠程教育, (3):30-36,74.

[17]孫妍妍,祝智庭(2018).以深度學習培養21世紀技能——美國《為了生活和工作的學習:在21世紀發展可遷移的知識與技能》的啟示[J].現代遠程教育研究, (3):9-18.

[18]楊桂青(2018). 教育從不單純根據技術的需求來變革——訪華東師范大學終身教授祝智庭[EB/OL]. [2019-04-03]. http://www.jyb.cn/zgjyb/201805/t20180531_1092945.html.

[19]殷常鴻,張義兵,高偉等(2019).“皮亞杰-比格斯”深度學習評價模型構建[J].電化教育研究, 40(7):13-20.

[20]于穎,陳文文(2018).智慧課堂教學模式的進階式發展探析[J].中國電化教育, (11):126-132.

[21]張浩,吳秀娟,王靜(2014).深度學習的目標與評價體系構建[J].中國電化教育, (7):51-55.

[22]趙安冉,仲小敏(2019).高中地理課堂深度學習的設計與實踐[J].地理教學, (7):34-37.

[23]鄭福勝,趙永春(2017).關于“學生主體,教師主導”論的辨正與芻議[J].黑龍江高教研究, (9):30-33.

[24]祝智庭,彭紅超(2017).深度學習:智慧教育的核心支柱[J].中國教育學刊, (5):36-45.

[25]Alliance for Excellent Education(2017). Deeper Learning in Schools[EB/OL]. [2017-03-02]. http://deeperlearning4all.org/deeper-learning-in-schools.

[26]Bentz, V. M. (1992). Deep Learning Groups: Combining Emotional and Intellectual Learning[J]. Clinical Sociology Review,10(1):71-89.

[27]Biggs, J. B. (1978). Individual and Group Differences in Study Processes[J]. British Journal of Educational Psychology,48(3):266-279.

[28]Biggs, J. B. (1987). Student Approaches to Learning and Studying[M]. Camberwell, Vic.: Australian Council for Educational Research.

[29]Biggs, J. B., & Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy[M]. New York: Academic.

[30]Biggs, J. B., Kember, D., & Leung, D. Y.(2001). The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F[J]. British Journal of Educational Psychology, 71(1): 133-149.

[31]Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R.(2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School[M]. Expanded Edition. Washington, DC: National Academies Press.

[32]Conley, D. T., & Darling-Hammond, L. (2013). Creating Systems of Assessment for Deeper Learning[M]. Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education:1.

[33]Evans, D. J., & Cuffe, T. (2009). Near-Peer Teaching in Anatomy: An Approach for Deeper Learning[J]. Anatomical Sciences Education,2(5):227-233.

[34]Freeman, A., Adams, B. S., & Cummins. M. et al. (2017). NMC/CoSN Horizon Report: 2017 K-12 Edition[R]. Austin, Texas : The New Media Consortium.

[35]Fullan, M., & Langworthy, M.(2014). A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning[R/OL]. [2018-01-05]. https://michaelfullan.ca/a-rich-seam-how-new-pedagogies-find-deep-learning/.

[36]Gee, J., & Esteban-Guitart, M. (2019). Designing for Deep Learning in the Context of Digital and Social Media[J]. Comunicar: Media Education Research Journal,27(58):9-17.

[37]Green, G. P., Bean, J. C., & Peterson, D. J. (2013). Deep Learning in Intermediate Microeconomics: Using Scaffolding Assignments to Teach Theory and Promote Transfer[J]. The Journal of Economic Education,44(2):142-157.