“思維導圖”在初中音樂教學中的應用

華芳

【摘? 要】在進行一節音樂欣賞課的教學設計時,教師需要將教學目標具體化并思考用合理的教學方法去實現這一目標。“思維導圖”這樣的一種呈現方式,不僅可以培養學生一邊聆聽一邊思考的學習方式,更能夠將感性的音樂用理性的方式呈現,潛移默化中完成教學目標。本文將以蘇教版八年級初中音樂《在中亞細亞草原上》的欣賞教學為例闡述“思維導圖”的應用。

【關鍵詞】思維導圖;在中亞細亞草原上;曲式結構

一、緣起,思維導圖的作用

“世界記憶之父”托尼·博贊因創建了“思維導圖”聞名世界。思維導圖是將理性思維,化作形象圖文,并圍繞一個中心主題,利用圖像、顏色等層級圖表現方式建立下級主題之間的相互隸屬關系,形成一條形象化的記憶鏈接。

資料顯示:人類大腦的自然思考方式之一就是放射性思考。通過視覺、聽覺、嗅覺、味覺進入大腦的任何一種資料,例如:文字、音符、節奏、香氣、食物等,都可以成為一個思考中心主題(點)。從這一個點出發,又可發散出成千上萬的關節點,每一個關節點既可以代表與中心主題的連結又可以成為另一個中心主題,最終呈現出放射性立體結構。這些關節的連結就如同大腦中的神經元一樣互相連接最終成為人類的記憶。

對于抽象的音樂而言,這種將抽象具體化并將所有中心主題鏈接在一起的方式恰能幫助學生更好地理解音樂并進行音樂記憶。

二、《在中亞細亞草原上》中運用“思維導圖”的靈感源泉

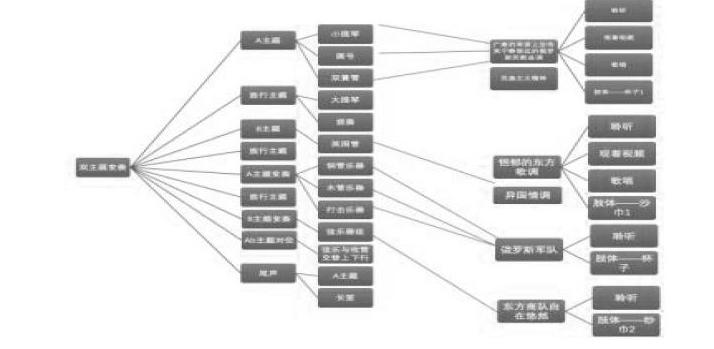

1.依據教學目標與學情:這一堂課的設計靈感,首先源于筆者想要完成的最終教學目標——完整聆聽音樂作品并描繪出作品“雙主題變奏”曲式結構(a主題——旅行主題——b主題——旅行主題——a主題變奏——旅行主題——b主題變奏——ab主題對位——尾聲)。對于初中生而言,要想以純理論的形式完成這一目標是無法實現的,最后的結果是學生背出了這個名詞而不知道名詞背后的含義以及對應的音樂是什么,這樣的音樂教學就是失敗的。于是,筆者考慮尋找一種生動形象的方式引導學生快速得記憶音樂并理解這種嚴謹的曲式結構。

2.依據作品內容:筆者對作品背景材料、曲式結構、配器、和聲等進行了深入剖析,發現作品不僅具備嚴謹的曲式結構,其音樂本身運用絢爛的管弦樂描繪出了鮮明的音樂形象,這些形象可以通過繪畫的形式展現出來,不僅如此,這些繪畫作品還具有內在的邏輯與聯系。于是這成為了運用“思維導圖”的第二個靈感源泉。

在這里,筆者要提到作品的創作背景及作曲家在樂譜中注釋的一段文字:交響音畫作品《在中亞細亞草原上》創作于1880年,俄國作曲家鮑羅丁在一次畫展中被一幅畫作深深吸引。面對靜止的畫面,他用音樂的方式展開無限遐想,流動的音符與他想象的形象連接在一起,展現出了這樣的畫面:“在單調的、黃沙滾滾的中亞細亞草原上,傳來了寧靜的俄羅斯歌曲的曲調(a主題),接著聽到漸漸走進的馬匹和駱駝的腳步聲(旅行主題),以及古老而憂郁的東方歌曲音調(b主題)。一隊土著的商隊伍(a主題變奏)在俄羅斯軍隊(b主題變奏)的保護下,穿過廣袤的草原和沙漠,又慢慢遠去,俄羅斯歌曲與東方古老的歌曲和諧地交織在一起(ab主題對位),在草原的上空長久地縈繞回蕩,最后在草原上空逐漸消失(尾聲)。”

從上述作品介紹中可以看出,作品嚴謹的曲式結構并非只是幾個冰冷的文字,文字的背后其實對應了每一種生動的形象,同時這些形象之間具有內在的邏輯關系。于是,運用“思維導圖”的教學方式成為了筆者首選教學方法。

三、設計,如何運用思維導圖在《在中亞細亞草原上》中展開教學

在設計本堂課的過程中,我將“雙主題變奏曲式結構”定為本堂課的最終目標,這也是“思維導圖”中的核心部分。在課堂的尾聲階段,學生需要完整聆聽5分鐘的音樂作品,并在過程中利用肢體、道具等方式表現不同的音樂段落,最終判斷出作品的曲式結構。

要說明的是,為了完成這一目標,筆者做了以下鋪墊:

1.現場繪畫作品串聯:提前準備好曲式結構中每一個部分對應的畫面,最后通過學生邊聆聽音樂邊選擇的形式串聯成一幅流動的畫作展示。用形象生動的形式直觀展現曲式結構。

2.音樂要素分析理解音樂:在課堂的前20分鐘,圍繞音樂要素(音色、力度、旋律、節奏、調性、織體、曲式)抓住每一個主題的關鍵音樂要素特征,分別聆聽與分析每一個音樂主題(包括a主題、b主題、a主題變奏、b主題變奏、ab主題對位、旅行主題),并引導學生說出音樂表現的畫面及表達的情感。例如:a主題與b主題抓住樂器音色及旋律特征這兩個要素。樂器音色分別采用了圓號、英國管兩件單一的樂器音色來表現音樂,先呈現出一幅寧靜的草原上傳來俄羅斯民歌的音樂畫面,后表現出東方商隊從遠處傳來東方歌調的畫面,折射出作曲家創作中帶有民族主義及異國情調的風格。

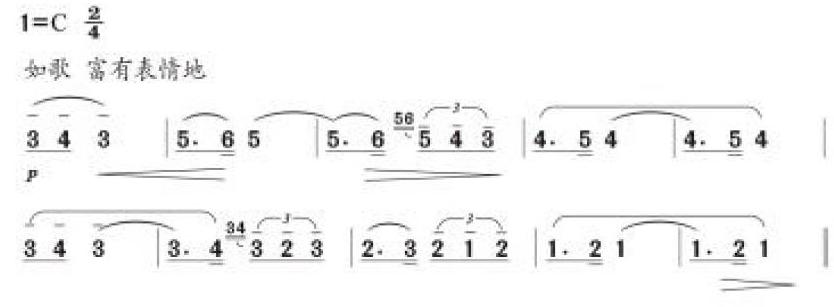

3.多角度感受音樂:為了加強對每一個主題音樂旋律的記憶與理解,筆者設計了相應的音樂感受方式。例如a主題的教學:筆者從聆聽音頻——直觀欣賞視頻中樂器演奏——歌唱旋律——用嘴巴捂住紙杯子用“u”哼出a主題旋律,引導學生模仿圓號吹出的音色(與樂隊總譜相匹配),像一陣風一般,表現出黃沙滾滾的中亞細亞草原上空,傳來了寧靜的俄羅斯歌曲的曲調:

b主題:筆者抓住音樂旋律“連綿不斷”“三連音”“倚音”等特點,同樣經過聆聽——直觀欣賞視頻中樂器演奏——歌唱旋律——用紗巾表現出時而慢速時而快的肢體動作,表現古老而憂郁的東方歌曲音調緩緩傳來,傳達出東方商隊在沙漠中行進時的彷徨、猶豫、害怕:

a主題變奏:筆者設計了用紙杯子大圓對手心擊掌的方式表現俄羅斯軍隊鏗鏘有力的行進;

b主題變奏:筆者在b主題紗巾基礎上,加大沙巾的表現幅度,體現出東方商隊在俄羅斯軍隊的保護下逐漸顯得自在、放松。

音樂ab主題對位將全班分成兩個組別,一組采用俄羅斯軍隊行進時唱起了俄羅斯民歌曲調(a主題)的動作,另外一組在俄羅斯軍隊保護下東方商隊悠然自在行進的(b主題變奏)動作。

這堂課,通過以上環節的鋪墊學習,對每一個主題音樂已有了深刻的印象。學生完整聆聽作品的時候能夠在聽到熟悉的主題時快速反應,用學過的肢體動作或道具快速表現出來,學習成效還不錯。同時,學生能夠從筆者給出的繪畫作品中找到每一個音樂主題相應的畫面。這說明,學生不僅能夠辨別主題旋律,同時還能夠理解每一個主題想要表現的作品內容。當一幅幅生動形象的畫面串聯起來展現在學生面前的時候,“雙主題變奏曲式結構”便由學生脫口而出了。

最后筆者要求學生根據這堂課內容以“雙主題變奏曲式結構”為核心繪畫出“思維導圖”,再次加深本堂課的內容。以下為其中兩位學生的案例:

案例一:畫作與曲式結構的結合,既體現出這部作品本身繪畫與音樂的結合,又幫助學生快速得通過聽覺、肢體、視覺相聯系,從而在理解的基礎上總結出作品的曲式結構。

案例二:圍繞著曲式結構,每一個主題用關鍵音樂要素結合在一起表現出不同的音響效果,從而體現不同的畫面感。這樣的主題旋律,筆者在授課過程中采用不同的形式引導學生感受與體驗,從而加強學生對每一個主題情感、旋律等特點的理解與記憶。

四、結束語

音樂所表現的情感是感性的,但音樂的內在結構確極為理性的。除了偉大作曲家鮑羅丁的《在中亞細亞草原上》具有這般嚴謹的曲式結構外,巴赫的《十二平均律》、肖邦的《前奏曲》等一系列偉大的音樂作品都是典型的理性與感性的結合。因此,當我們在教授學生一部作品時,不僅需要自身對作品感性的認知,更需要理性的分析,并運用合適的思維方式將知識傳授給學生。本堂課筆者運用“思維導圖”的思維方式,通過將抽象的音樂形象化,抽絲剝繭,促進學生在一堂課后能夠在音樂的記憶下,回顧課堂內容,繪出一幅自己心中的音樂藍圖,同時通過這張圖,激發學生在腦海中重現音樂片段與畫面。筆者相信,在不久的將來,當學生面對自己親手繪制的導圖,再次聆聽這部作品的時候,課堂中的教學瞬間將再次重現,音樂就這樣,在學生的心中生根發芽了。

【參考文獻】

[1]胡雅茹.我的第一本思維導圖入門書[M].北京:北京時代華文書局,2014

[2]錢逸瑞,莊耀,戴海云,嚴淡如.義務教育教科書音樂八年級下冊[Z].江蘇鳳凰少年兒童出版社,2016:54

[3]教育部.普通高中音樂課程標準(實驗)[J].中國音樂教育,2003(7):17-32

[4]張向東.小學音樂課堂有效教學的影響因素與策略分析——基于《義務教育音樂課程標準》的研究[J].襄陽職業技術學院學報,2018,v.17;No.98(04):63-66+75

[5]杜貞瑤.給學生一雙“音樂”的耳朵[J].大眾文藝(理論),2009

(無錫市湖濱中學,江蘇 無錫 214001)