會計學專業《審計學》課程教學存在的問題及對策研究

康丹

摘要:《審計學》課程作為會計學專業的一門核心課程,該課程在教學中存在較多的問題,本文結合課程教學的現狀進行分析,找出課程中存在的問題及不足,結合實際情況在師資、教學方法、手段等方面給出合理的改進對策,以提高課程的授課效果。

關鍵詞:審計學? 教學方法? 課程設置

隨著企業審計需求的增加,市場對審計人才數量上的要求還不斷增加,并且隨著企業業務的復雜性的增加,對審計基本知識和技能的要求也越來越高。雖然很多高校審計學課程教學體系已經比較完善了,但是因為課程內容的復雜性以及理論與實務的差異性,導致了學生在學習過程中積極性不高等問題存在。所以對會計學專業《審計學》課程教學中存在的問題進行深入分析,是找到課程改革的契機,也是后續改革的基礎。

一、會計學專業《審計學》教學現狀分析

(一)課程設置分析

《審計學》課程一般開課在學生大三第二學期,學生修過《基礎會計》、《成本會計》、《中級財務會計》、《稅法》等先導性課程,并且結合學院三學期教學特色下,學生掌握基本的企業財務核算的基本技能。

(二)課程教學內容分析

結合人才培養方案要求,在教學大綱中設置教學內容時,能夠分解教學知識、能力素質目標,并且教學內容設置方面比較齊全,基本審計理論,審計原理,各項業務循環審計、審計報告等知識點都包含在課程教學內容中。教學內容基本理論比較全面,并且能夠結合企業業務和內部控制要求進行審計知識點分解。

(三)教學方法分析

根據學校教學基本要求,《審計學》課程授課以理論為準,并且是多班合班授課,所以主要采用多媒體授課方式,采用案例教學法、問題導入法、情境教學法等多種教學方式。結合學院教學改革的要求,授課過程中也采用了一些智慧教學工具,但是還是以老師理論講授為準。

(四)教材選用

結合學生學習的特點和教材選定的要求,一般選用國家重點或優秀教材,選用教學過程中,還關注教材是否隨著最新審計準則的變化而更改,保證教學內容與最新法律政策的要求一致。并且教材都能配有配套的練習冊,一方面可以利于教學開展,另一方面可以促進學生課后復習。

二、會計學專業《審計學》課程存在的問題

(一)學生知識體系不全面

《審計學》課程不是獨立體系知識內容,需要學生具有非常豐富的會計核算理論和實務基礎,并且對企業基本業務類型、業務流程、業務控制,財務數據分析,財務報表結構和內容,企業內部管理等方面都非常熟悉和了解才能更好的理解審計基本業務循環。并且學生還需要了解相關會計法律法規,審計基本準則的要求,才能準確的理解審計相關知識。但是目前學生還是以學習基本理論知識和學校要求的基本技能,而不能結合企業實際系統掌握會計核算的知識點。

審計業務基本都是服務于上市或即將上市的公司,公司業務的復雜程度遠遠超過學生現有理論水平,所以以學生現有的知識體系來理解審計具有一定的難度。學生相關知識體系一般都是以制造企業為準,并且企業業務比較常規,但是審計對象確千差萬別,導致學生在學習中不能很好的理解審計知識體系中要求。

(二)課程設置存在不合理之處

《審計學》課程設置在大三下學期主要是考慮到學生前期知識的積累,但是審計學會計必備的《財務分析》等課程是同步開設的選修課,導致了學生對于課程內容中分析方法和原理理解不了,相關數據勾稽關系掌握不清。隨著學校向應用型轉型的發展,課程體系發生了巨大的變化,理論課程的學分越來越少,所以部分課程刪減了,比價內部審計、內部控制等基本不再修讀,導致學生知識體系不全面。

課程知識關聯方面在教學設置中沒有充分考慮到,受制于專業和知識體系的限制,一般教師在授課過程中立足于本課程講授的現象比較嚴重,無法將相關課程知識體系串聯起來,形成孤島式課程,也導致了學生孤島式知識積累。所以在課程設置過程中,能夠充分考慮到課程之間的銜接關系,考慮到教師知識體系的積累才能促進《審計學》課程的教學。

(三)課程內容設置不完善

目前,《審計學》課程還是以審計理論為教學主線,教學內容雖然不叫充足,但是學生能夠實際掌握的內容卻很少,就業中也無法發揮優勢,導致了教學效果不是很理想。審計理論本身是一套非常復雜的體系,在理論和實務中都需要豐富的知識積累作為前提,在僅僅的60學時將審計理論講授給學生是完全不夠的,導致現有教學內容是講授給學生。

因為課程以理論講授為準,很多需要實際操作的項目學生無法實際感受到,課程內容脫離實際。雖然后續有審計模擬實驗作為實踐課程,但是該課程是用教學軟件將審計工作底稿進行操作,與實際審計差別較大。

(四)教學方法比較單一

《審計學》理論課程是以教師講授為準,雖然配以案例分析、情境教學方法,但是在實際教學過程中受限于課時、班型、學生參與度等因素的影響,很多教學方法不能有效的開展。雖然現在可以使用多種智慧教學工具,但是智慧教學工具只是輔助教學,在理論與實際聯系中還無法做到關聯。因為審計工作涉及到審計對象的很多財務機密,所以在課程資源方面比較受限制。雖然很多公司開發了相關的教學軟件和案例,但是都比較陳舊,價格也比較貴,不適合日常教學。學生在學習過程中缺乏是身臨其境的了解審計工作,這種問題一般的教學方法是無法解決的,目前教學方法單一的問題一直存在。

(五)教材限制

目前市面上流通的審計教材多數是以注冊會計師考試《審計》課程為標準編制的,教材內容比較多,而且知識體系比較復雜,對本科生學習具有一定的難度。一般教材雖然配有練習,但是練習是以理論試題為準,立體考核方式比較缺少,并且教材配套其他資源開發的特別少,讓教師可參考的內容非常有限。

三、完善會計學專業《審計學》課程教學問題對策

(一)優化課程設置

在《審計學》課程設置中,要結合會計學專業的人才培養目標,集中考慮相關聯的課程設置,構成課程專業體系,將前后課程之間的教學目標和內容進行合理規劃,保證《審計學》開課的合理性。

(二)合理規劃教學內容

1.課程教學目標層次化。優化《審計學》課程內容,首先要合理規劃教學目標,在現有教學知識、技能、素質目標的基礎上進一步優化,并調整教學目標的順序,從素質目標到技能目標再到知識目標。課程教學內容設置和教學的目的最終是為了就業,所以素質目標是決定教學內容的前提。可以結合目前審計工作中對審計知識的要求,調整所要講授的理論知識和技能知識。

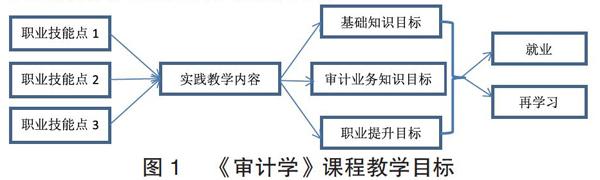

圖1《審計學》課程教學目標

如上圖所示,審計學課程結合職業技能點和實踐教學內容設置,將教學內容分為基礎知識目標,審計業務知識目標和職業提升目標,并為后續就業或再學習打下基礎。以《審計學》課程教學中的函證知識為例,在設置教學內容過程中不僅要以理論為準,除了讓學生掌握基本的函證知識點外;結合實際審計業務的需求,函證對象怎么選,依據什么選,選定后怎么發函,催函,收回后怎么處理;從事相關工作還需要考慮函證過程中計算機操作技能、催函中的技巧、回函結果的分析等。通過這些教學內容的設置,不僅能夠讓學生掌握審計相關理論知識,為后續學習打下基礎,還能讓學生將相關課程技能點有效結合,提高學生的就業能力。

2.課程內容模塊化。目前《審計學》知識劃分是基礎理論、業務循環、審計報告三個部分,并且每個部分字講授過程中是以理論知識為主線。改革后需要立足于職業技能點,將知識體系分為為不同的模板,圍繞每個模塊的業務或者知識向外擴展,并且同類技能點作為一個木塊以及區別講解。將課程內容模塊化后,可以細分,并且每個模塊可以重構教學方法。

3.合理融入案例。案例是理論與實踐聯系的紐帶,通過案例可以有效開展教學,但是案例教學有效融入課程教學內容關鍵點就是用什么案例,案例怎么融入教學內容。通過課程內容的模塊化,不同的知識點運用的案例可以不同,并且案例不一定是綜合的案例,小案例,部分案例也可以有效的運用。案例教學運用的前提是豐富案例類型,建立案例庫需要融合教師理論知識和企業實務,通過校企合作單位,可以找到最新的案例,讓最新的案例教學在教學過程中。

對于個別知識點可以拍成課程專用的短視頻,這些短視頻可以來源于校企合作單位,學生畢業實習單位,教師調研單位,在不涉及企業機密的前提下,利用手機登簡單的工具就可以完成教學視頻的錄制,從而形成可視化的教學案例。

(三)豐富教學方法

豐富教學方法是有效開展教學的前提,但是教學方法的運用不能脫離基本知識。結合目前學生和現有教學資源,可以通過智能教學平臺定期發布各種教學資源和案例。但是,任何教學方法的利用,效果的監控是根本,現在缺乏最基本的監控手段,學生怎么學的,學到什么程度,是否獨立完成學習都需要進行監督,受限于現有技術水平,監控過程是一個空白。任課教師對學生進行有效監控,只能通過合理安排課堂環節,增加對學生學習效果的考核。借助QQ 群、微信群等互聯網平臺將案例教學從課堂拓展到課前、課后,可以有效解決課時少的難題.在課前通過班級 QQ群將下節課案例提前發放,要求學生提前對案例進行分析,為課堂案例教學做好充分準備.教師還可以課后將作業和有爭議性的熱點案例,發布到班級微信群,要求學生踴躍發表自己的見解。筆者在對所授課班級教學改革實踐中發現,部分課堂上從不積極發言的,在微信群里面也不乏活躍。在實際教學過程中,導入式、案例分析、討論教學等讓學生通過智能教學工具積極參與,并將參與程度和質量作為考核項目。

(四)拓寬實訓渠道

在目前審計相關的實訓主要是在校內實訓室內完成的,主要是通過審計模擬軟件的使用,讓學生體驗審計的基本業務,但是這種實訓方式缺乏現場感。提高實訓技能,需要將學校實訓環節與企業實訓對接,讓學生在校內有機會接觸校外實際工作。首先可以搭建校外實訓基地,加強跟企事業單位、會計事務所、政府部門等單位合作,搭建固定的實訓基地,利用短學期或者寒暑假安排學生到現場進行實訓和社會調查.通過這種方式,加深學生對理論知識的理解,讓學生真正從理論走向實踐,在提高感性認識的同時,也進一步增強就業競爭力。其次,可以聘請校企業專家作為學校的實訓指導教師,鑒于企業專家工作的特殊性,可以將部分實訓環節外包給校外人員。最后,利用學生資源,通過優秀畢業實習生和畢業生資源,聘請為學校的特殊實踐導師。

四、總結

《審計學》課程作為會計學專業重要的課程,鑒于課程體系的復雜性和教學的難度,有效開展教學的前提是善于觀察課程教學中的問題,提出有效的改革對策,才能讓學生從根本上掌握審計學的基本理論和實踐技能。通過教學模式的改革,師資隊伍的合理化,完善教學資源和教學內容和方法,從而改進教學中的存在的問題,也提高學生的就業能力,從而提高應用型人才的培養。

參考文獻:

[1]郭傲霜.高校審計學課程教學改革的探討[J].商業會計,2019(03):123-124.

[2]林進添,潘淑娟,蘇泳,繆德燕.基于案例情景法的審計倫理水平測量與比較[J].財會通訊,2019(04):13-17.

[3]李亞琴.移動互聯網背景下審計學課程研究性教學模式探討[J].科技經濟導刊,2019,27(07):162.

[4]陸菲茵.大數據背景下高校審計學教學現狀與創新[J].中國鄉鎮企業會計,2019(02):265-266.

[5]王帆,裘家瑜.“三位一體”審計課程實踐教學運行模式研究[J].中國鄉鎮企業會計,2019(02):288-290.

[6]靳思昌.應用型本科院校《審計學》教材的編制與創新性人才的培養[J].經濟師,2019(04):187-188.

[7]劉旺洪.關于增列審計學一級學科的設想[J].審計與經濟研究,2019,34(02):1-7.

[8]鐘靜磊.提升獨立審核能力的審計課程教學內容改革研究[J].文化創新比較研究,2019,3(08):95-96.

[9]張前前.基于OBE理念的應用型審計人才培養研究[J].教育教學論壇,2019(16):205-206.

[10]姚麗.“互聯網+”時代審計學課程教學改革探討[J].納稅,2019,13(10):226.

基金項目:遼寧對外經貿學院2018年度校級教改課題《會計學專業<審計學>課程教學模式改革研究與實踐》(項目編號:2018XJJGYB11)階段性成果。

作者單位:遼寧對外經貿學院