“主題式觀察”促進習作起始階段有效教學

摘 要:我們針對三年級學生年齡特點以及統編教材特點開展主題式觀察習作教學,讓學生體驗習作的快樂,解決習作的困難,提高習作起始階段教學的實效。

關鍵詞:觀察;主題;有效;統編教材

三年級作文是整個小學階段習作教學的起始階段,也是決定學生走穩習作之路的關鍵一步。統編教材在三年級上冊第五單元,安排了第一個習作單元——觀察,可見對習作起始階段習作指導的重視。為了培養學生的觀察能力,三年級的多次習作都以觀察為訓練的重點。省小學語文教研員余琴老師在教材培訓時說,“觀察能力、觀察習慣的培養,怎么培養都不為過。”因此教師有意識地設計主題,指導學生觀察,為習作提供豐富的習作素材。

一、看風景,找特點,四寫景物循序進

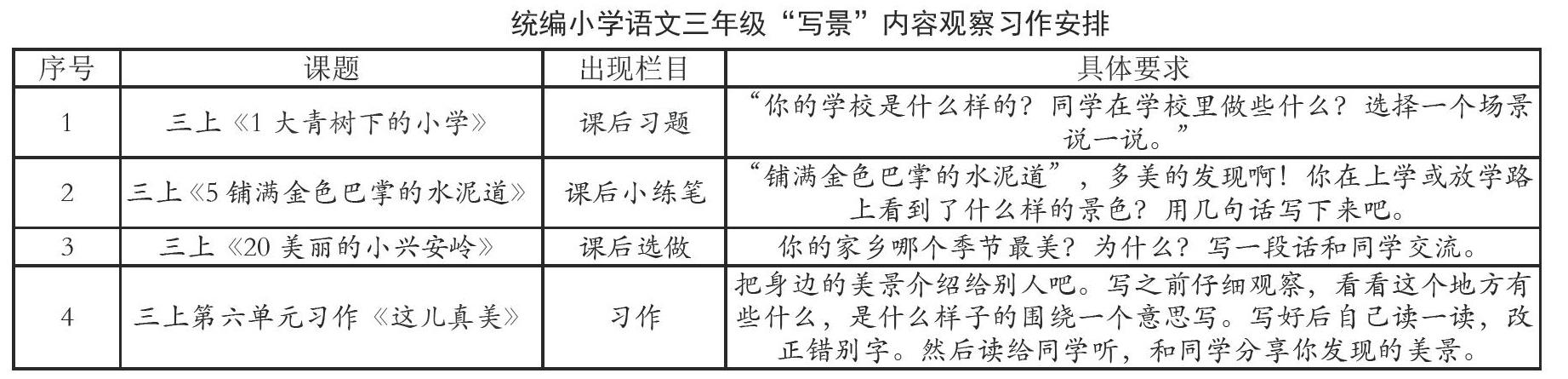

生活是作文之源,生活需要作文,作文要為生活所用。教師的智慧就要把統編教材觀察點進行主題化,準確把握每個階段訓練的目標,尋找學生生活中的那道“風景”,在習作指導中循序漸進有一定的梯度。在統編三年級教材中四次習作訓練寫的都是一處景物,如何指導學生抓住景物的特點,學會觀察,我們備課組進行了精心的準備,根據學生年齡特點由易到難,由點到面,由扶到放進行了多次訓練。

我們在第一次說景時,我們選擇的場景——學校操場。教師帶領著學生在大課間,觀察校園的操場。觀察順序從操場四周的跑道到中間的籃球場,再到圍墻邊李子樹。觀察的重點是同學們的活動,跑道上練習跑步,籃球場上籃球賽,李子樹下摘李子。指導著學生邊看邊說,一課一得。學校操場成了我們的課堂,趣味盎然,學生體會到習作的樂趣。

第二次的寫景,寫的是上學放學路上的景色。在上一次的指導的基礎上,學生觀察每一天都要路過的“中心公園”,選擇按一定的順序觀察并介紹。學生嘗到甜頭,感受習作并不可怕。

第三次的寫景,寫家鄉哪個季節最美。我們衢州是圍棋圣地,人人都瀏覽過爛柯山,我們學生每一年春天都要開展“爛柯探秘”活動,我們重點指導學生寫家鄉爛柯山的春景。我們課前先布置學生找春天,閱讀描寫春天的美文積累一些好詞好句古詩句等。上課時我先播放春游爛柯山的視頻,讓學生再度感受爛柯山的美景,邊觀察邊說,由說到寫。學生模仿課文的寫法,寫自己熟悉的,習作變得那么自然。

第四次的寫景,寫身邊的美景。這一次寫景是習作內容,在前三次的基礎上,由段到篇,并學習運用課文中學到的方法,圍繞一個意思寫。在前三次的指導下學生已經學會有序觀察,學會抓住特點來觀察。我們指導學生觀察校園的“意園”,梅園、竹林、雅韻池、菊花臺等都是學生最熟悉,最喜歡去的地方。我們指導按一定的順序寫,至于選擇寫哪些景物進行具體描寫,完全由學生自主完成。

學生寫一處景的主題活動中感受到習作的快樂,這讓我們感悟到學生習作不是沒有內容可寫,而是缺少能激起他們習作興趣的主題。

二、試蝸牛,誘螞蟻,三寫動物知習性

在課程標準的指導下,根據核心素養的要求,教師要有學科開放和學科融合的思想,拓寬習作教學的路子。

統編三上語文第五單元,是習作單元,本次的主題是“觀察”。學生從閱讀中學習表達,在精讀課文中學習表達,體會作者細心觀察周圍的事物的方法。然后逐漸養成仔細觀察的習慣,并學會把觀察所得記錄下來。在交流平臺中的小貼士中指出“留心周圍的事物,我們就會有新的發現。”“細致的觀察可以讓我們對事物有更多更深的了解。”在兩篇習作例文中學會在觀察習作寫作中可以寫想法、寫變化、寫趣事。觀察習作先出現在“初試身手”中,要求把觀察到什么,用幾句話寫下來和同學交流。然后在習作《我們眼中的繽紛世界》,要求學習觀察細致,觀察身邊事物或一處場景,寫“新發現”,注意事物的變化。

最近科學課上教師正在教學蝸牛,我們不妨就試試寫一寫在觀察蝸牛中的發現。首先,我們帶著學生一起抓蝸牛感受找蝸牛的不易,接著連續觀察蝸牛,從觀察蝸牛的爬行到觀察蝸牛的吃、睡,到最后讓蝸牛走鋼絲,催醒蝸牛,一天一記,一天一個小發現。兩個星期以后,小小蝸牛竟然成了孩子們的小寵物,和他們一起上學一起游戲,有的放在文具盒里,下課和同學們一起觀察,有的在課間舉行蝸牛賽跑。習作課上把平時的小發現選擇兩三個連接起來就是一篇好文章了。

我們還指導學生觀察螞蟻,找不同。在觀察前,我們進行了詳細的布置,“誘螞蟻”:用不同的食物引螞蟻,看螞蟻的表現,有的同學用餅干,用花生,用米飯,用小蟲等等,不同的表現寫得活靈活現:“搬食物”,有的抬有的運,有的拉……寫得有趣生動。在這次活動中還引來了很多家長一起參與,他們也覺得挺有意思的,和孩子一起找到習作的樂趣。

結合習作例文,我們備課組布置學生飼養小動物。圍繞這一主題我們把整個活動分成了幾個小主題,有重點地進行觀察,學生一邊養一邊觀察,一邊記錄,一個多星期下來寫了六、七篇有關動物的文章,小動物已經成為每天學生生活的一部分,一回家就去看自己的小動物,來上學之前也要和小動物告別。小動物出逃,小動物游戲,小動物偷懶,成為學生課間交流的話題。在這一主題下,我們安排了“買小動物”“外形”“吃食”“睡覺”“逗小動物”“我與小動物間的一件趣事”等片段練習,每天寫200字左右的觀察日記,第二天午讀課抽十分種交流。學生觀察細致,運用學習課文中的方法,有一定的順序觀察,并通過觀察與動物建立了友誼。學生在快樂生活中積累素材,在作文課上再進行有效指導。在整個過程中,我們和孩子一同交流小動物,我們一起歡笑,一起傷心,小動物這一主題作文成為我們永遠的記憶。

在主題觀察中,習作內容與學生生活緊密聯系,激發習作的興趣,學生表達個人的真實體驗,做到“我手寫我口”。

三、種綠豆,賞玉蘭,觀察植物抓細節

寫日記是三年級上冊第二次習作的內容。教材主題內容始終站在兒童的立場,化兒童的需要為作文的需要,讓作文教學注入兒童鮮活的“即時性”生活。我們備課組商量,結合相關的內容,開展種綠豆的實踐活動,抓住事物的特征及變化來寫。經過六天的種綠豆實踐,學生細心觀察,從發脹寫到剛露出一點芽到脫掉綠衣裳,讓學生每天通過看一看,量一量,想一想,記一記把相關的內容及時記錄。

圍繞主題,我們組織學生進行習作訓練。結合三上課文《金色的草地》,仿寫“我生活中花的發現”,體會觀察的細致,發現事物是變化著的;學了三下《荷花》,指導學生寫春天的玉蘭花,帶著學生在校園里觀察白玉蘭、紫玉蘭,找樹上不同形狀的花朵,學生一邊找著一邊讀著課文,一邊觀察著一邊從書中找到相似的段落。由仿寫一段話,到仿寫一種段式結構,學生也由怕寫作文到愛上了寫作。學生在整個觀察的過程中找到學習語文的快樂,在學習的過程中找到語言的奧秘。這一主題活動,在三下第一單元習作《我的植物朋友》得到升華,學生結合課文結合實物結合觀察找到寫作的靈感。

由此可見,習作起始階段指導課一是重在激發興趣,開拓思路,解決寫什么的問題,二是重在指導怎樣寫的問題,而這兩點的引導不是機械的寫作知識講解或例文解讀套作,而是必須在平時生活中有機滲透,自由表達與有效指導的有機整合,達到習作指導有效性,習作過程有序性,習作趣味性。

參考文獻:

[1]張衛其,紡編本三年級上冊習作教學建議[J].小學語文教學.2018.10

作者簡介:徐艷,高級教師,衢州市教壇新秀,柯城區名師。