企業員工心理資本與工作績效的關系,應對方式的綜述

馬勇亮 張靈聰

摘 要:目的是探討企業員工心理資本,應對方式與工作績效之間的關系,分析前兩者是否能夠顯著地影響和預測后者。方法采用《PCQ-24》《企業員工應對方式問卷》《工作績效問卷》分別對大學生的心理資本,應對方式及工作績效進行調查研究。結果由相關分析得到:心理資本與工作績效得分存在顯著相關,積極應對方式與工作績效呈顯著相關,積極應對方式與心理資本呈顯著相關,而只有樂觀與消極心理資本呈顯著相關。結論是企業員工心理資本與應對方式對工作績效有一定的預測力。

關鍵詞:企業員工;心理資本;工作績效

一、前言

工作績效是人員選拔的校標。預測、評估、控制員工績效的研究十分有意義。為了提升工作績效,企業管理會采用諸多方式,最常見的是提高獎金,這種方法有一定的作用,但都是外部誘因,不值得推薦。心理資本(Psychological Capital Appreciation)的提出從員工的內在角度開拓了一個新的道路。現今企業主要面臨的問題是:員工存在工作壓力和思想壓力。迫切需要心理安慰,這就需要來學習如何營造積極和陽光的心態,掌握幫助員工提升心理素質的方法和技術,引導員工以積極的情緒投入工作,促進工作績效提升。

二、理論背景

(一)工作績效的理論基礎

1.工作績效的概念與界定

關于工作績效(job performance)的研究大約可追溯到百年以前,盡管歷史源遠流長,但是對于其概念的研究在學術界并未達成一致,概括來說,有兩大類,結果說和行為說。

結果說是指把工作績效等同與任務或目標的完成情況、產出和結果等,Bernardin和Betty(1984)等人認為,績效應該是工作的結果,也就是產出。

行為說的衍生來自于,Bomen和Motowidlo(1997)認為工作績效應該是一種行為結構體并且具有多維度、可聘雇、連續性、與組織目標相關的特征。Murphy(1990)將績效定義為:與人們在工作的組織的一組行為。此定義的描述較為嚴謹。本研究的工作績效也采用這一定義。

2.心理資本與工作績效的相關

Luthans(2005)用422名中國員工為工作樣本,證實了心理資本與工作績效之間明顯的正相關。

仲理峰(2007)通過對198名領導和員工的研究,探討了心理資本、希望、樂觀和心理韌性三種心理狀態與員工的績效,組織公民行為和組織承諾的行為關系時,控制性別和年齡兩個人口統計學變量回歸效應后員工的心理資本對工作績效,組織承諾,公民行為均呈正相關。

(二)心理資本的理論基礎

1.心理資本的概念

Luthans將積極心理學成果應用到組織行為學中,創造性地將積極心理學的思想延展到人力資源管理與組織行為學領域,提出了積極組織行為學。在此基礎上,更進一步提出心理資本(Psychological Capital)這一概念。

由于不同的研究的視角,學者們對于心理資本的定義也各不相同,Hosen(2003)等認為,心理資本是個體通過學習等途徑進行投資后獲得的一種具有耐久性和相對穩定性的內在基礎構架(psychological infrastructure)。心理資本包括個性品質和傾向、認知能力、自我監控。

Luthans,Youssef,Avolio(2007)對心理資本的定義進行了修訂,基于組織管理領域的角度提出了積極心理資本這一概念,認為心理資本的內涵就是積極心理狀態。

2.心理資本的構成

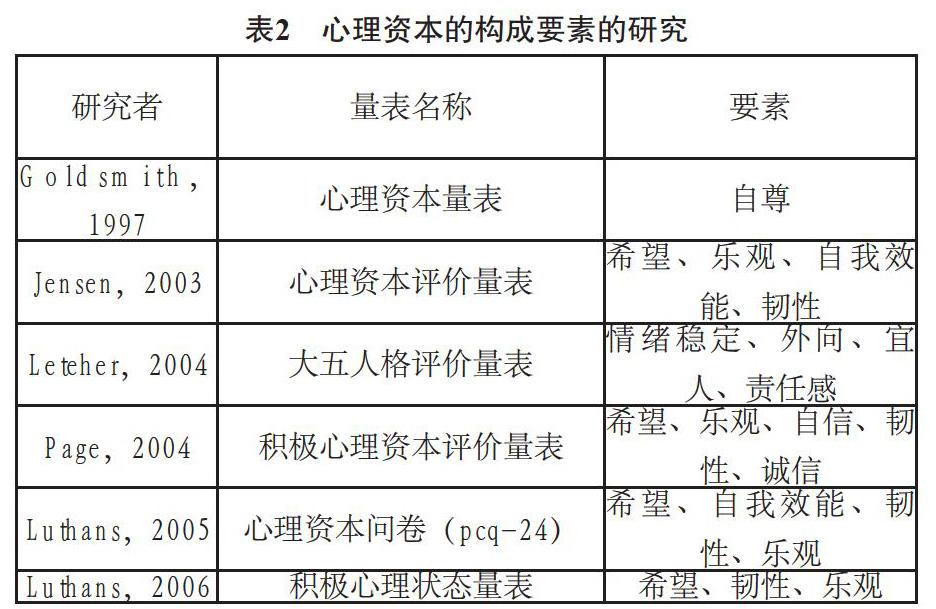

目前,學術界關于心理資本的結構,還沒有達成一致的見解。這或許是因為諸多學者在界定心理資本的概念上存在分歧,彼此的研究視角也不盡相同,從而在心理資本的結構這一問題各執己見。

從表2可以看出不同研究者有不同的研究背景,差異較大。然而不難發現的是他們都有共同要素樂觀、自我效能感、希望等。

總的來說,實證研究和理論研究都支持心理資本的核心要素是希望、樂觀、自信、堅韌,并且同工作績效等都有顯著的相關。

3.心理資本與應對方式的相關

心理資本是發展過程中表現出來的一種積極心理狀態。潘清泉(2009)針對貧困大學生的研究發現心理資本對其積極和消極應對方式有顯著的影響。周秋蓉(2011)針對公務員的心理資本、應對方式和工作倦怠關系進行了研究同樣證明了應對方式與心理資本的相關。

(三)應對方式的理論基礎

1.應對方式的概念

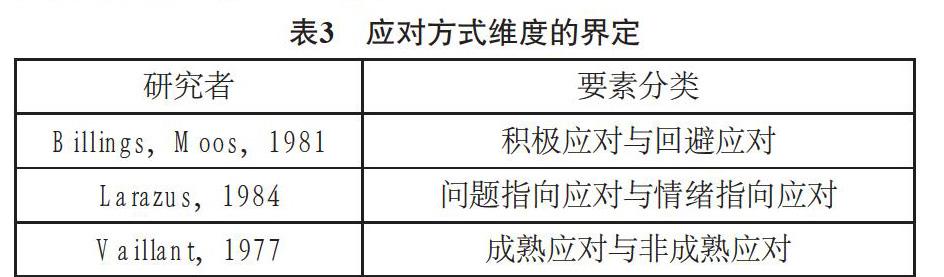

應對方式(copy styles)是個體在面對壓力時,為了去控制、減弱或者經受其自身內部需求而做出的所有認知和行為兩個方面的努力,應對是一個動態的過程。綜合以往應對研究發現,目前應對方式的維度劃分尚未統一。目前主要有兩個基本公認的應對維度。一種是基于特質理論的物質維度,這種維度劃分不能全面概括個體的應對方式;另一種是基于過程理論的功能維度,目前相關研究主要圍繞主動和被動應對方式、問題指向和情緒指向應對方式進行。

相關實證研究結果顯示,問題指向型應對方式與工作績效的關系在橫向研究和縱向研究中是不同的。問題指向型應對方式與工作績效在橫向研究中呈正相關,Lu(2010),但在縱向研究中兩者并無顯著相關Nelson(1990)。Lu等(2010)以中國企業員工為被試,分別探討了主動應對、娛樂放松、尋求社會支持和被動應對四種應對方式與工作績效的關系,結果發現主動應對和尋求社會支持的應對方式與工作績效呈顯著正相關,被動的應對方式與工作績效呈顯著負相關,而娛樂放松的應對方式與工作績效沒有顯著相關。

2.應對方式的構成

對于應對方式的分類,學者們從不同的角度提出了不同的結構分類,主要有以下三種。

3.應對方式與工作績效的相關

Lu(2010)以中國企業員工為被試,探討了主動應對,娛樂,社會支持和被動應對四種應對方式與工作績效的相關,結果發現主動應對和社會支持的應對方式與工作績效呈顯著正相關,被動的應對方式與工作績效呈顯著的負相關,而娛樂與工作績效無相關。

黎娟(2014)在工作壓力與應對方式的影響研究中指出,不同的應對方式對工作績效有不同的影響。并且還與一些其他非工作績效的重要變量存在相關,比如工作壓力、年齡和性別,并認為應對方式和工作績效研究的不足主要為以下幾點。

目前對于應對方式與工作績效的關系研究方法只限于自評問卷調查法和極少的訪談法,對于其因果關系無法確定。關于二者相關的研究主要是教師和醫生為研究對象,對企業員工的研究相對較少,因為企業員工的壓力具有更多的不確定性因素。

參考文獻:

[1]藍勁松.大學生的的心理控制源和應對方式對其自我認可的影響[J].心理發展與教育,1995(3):21-24.

[2]仲理峰.心理資本的研究評述與展望[J].心理科學進展,2007,15(3):482-287.