國內養老社區的未來發展研究

侯緒芳 張振

摘 要:當下中國社會的人口結構層次正在不斷變化,老齡化的人口層次正在不斷加深,面對現如今高齡人口比例的不斷增加、生活成本不斷增高、城鄉發展不均等、城市化進程的加快以及人均收入和支出的失衡等存在的問題,在中華傳統文化背景下居家養老的弊端日漸凸顯。本文以丹麥的多世代混居社區為例,針對現如今的社會問題,結合中國現有的“傳統養老”模式難以滿足當下老年人對于養老的需求,再結合國內養老社區發展階段中普遍出現的瓶頸,來進行初步的探究分析。

關鍵詞:老齡化;多世代;發展現狀;國家政策;養老社區

一、引言

聯合國在1982年“老齡問題世界大會”修改過的國際通用老齡化國家的衡量標準,將60歲定為老年年齡的界限。2000年11月底我國第五次人口普查,60歲以上人口達1.3億人,占總人口10.2%,老齡化己成為21世紀不可逆轉的世界性趨勢。在《2019-2025中國人口老齡化市場研究及發展趨勢研究報告》中明確指出,到2018年年底,我國老齡化人數已經達到了2.41億,占總人口比例為17.3%。而養老社區方面,國內已經進行了多方向、大幅度的嘗試。針對現如今傳統的居家養老模式日漸凸顯的弊端與劣勢、消費差異、生活習慣等問題,未來的養老社區的發展方向成為了一個社會性問題。因而,本文將從現代社會問題,和當代市場經濟的背景下,結合現代老齡化人群的不同需求以及現有案例,試圖提出符合國內環境下的新型養老公寓的發展概念方向。

二、現狀分析研究

(一)有關新型養老社區必要性的現狀研究

現階段的養老服務選擇相對較多,但服務水平參差不齊,首先限制于城市經濟發展因素的影響。多數老年人住房的室內設計相對簡陋,空間布局基本為建筑本身原有的分隔結構來進行劃分,空間內部顏色單一、沉悶,氣氛低沉,安全設施也不到位。

于1933年8月在雅典會議上制定的《雅典憲章》提出將人類的生活劃分為三個部分,即日常生活、勞動和休憩,也就是所謂的“三分法”[1]。后來,著名日本住居學家吉阪隆正先生在《住居的發現》一書中,進一步充實了“三分法”,他從老年人的視角出發,提出老年人的居住空間不應該只是個簡單的居所,而應成為老年人心理、精神休息的場所。

根據我國《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》的指導意見,要求在基礎設施建設、養老服務等方面加大投入。在現有的政策下,各地區以當地發展為導向,摸索不同的發展方式,但在現有的資源條件下,大都展現出的依舊是傳統的居家養老,又或者是老年活動中心式的空間安排,又或者是純商業化的老年公寓。對于飛速發展的國內養老需求來講僅僅是一個有限的方向選擇,在物質上的發展是可以通過不斷的發展來進行經濟上的調整,但對于老年人的精神世界的發展與適應,社會有必要進行多方位的嘗試,以求面對不同層次的老年人,不同時代的精神需求,既滿足老年人對于獨立空間的需求,又讓養老社區的優越性充分體現。

(二)有關養老社區的需求性的現狀研究

自1999年進入老齡社會以來,經過了20年的發展,我國老齡社會已經形成了一個復雜的結構。就近十年的調查數據來看,2009年針對上海長寧區調查中,在對90位已經處于養老機構中的老年人和313名當地傳統式居家養老的老年人進行調查后,老年人對于居家養老的傳統方式的傾向占到了絕大部分,調查人員發現老人們對于養老機構的性質以及老年人自身的生活自理能力的不同這兩點,對于是否愿意入住養老機構有著主要的影響,如果老年人身體健康,那么他們更愿意選擇居家,但如果老年人的生活狀態到達無法自理的地步時,其入住機構養老機構的意愿直線上升。那么,什么樣的生活環境才能夠既達到老年人對于生活狀態的基本要求,又能更好地使老年人的精神世界也能達到一種良性的狀態呢?

社區養老服務的出現,為養老社區的發展提供了更適宜的選擇方案,解決了機構養老功能缺失以及家庭養老力量不足的問題,是未來養老服務發展的基礎。在Karen M Gibler,George P Moschis與Euehun Lee三位學者在《養老公寓搬遷計劃》中講到,在某一國家即將進入老齡化的社會時期,對于市場將會演變出多元化的需求,而不同時代的老年層次人群對于市場提供的多樣化產品,有著不同的偏好需求,進而做出不同選擇。

三、養老社區服務的內涵與性質

理論上“養老社區服務”其意為在有限的社區內將社區資源充分利用起來為老年人服務。例如由社區成立養老服務機構,為那些生活不能自理或不能完全自理的老年人提供有償又有效的生活服務[2]。綜合各方面因素來看,養老社區所提供的服務應該以社區為主要的載體,讓社區層級發揮主導的作用,結合政府官方、社區內、家庭和個人不同的能力,集中多方面的財力、物力和人力,滿足老年人在社區內的不同需求。

總的來說,養老社區服務宗旨有兩層含義:一是“社區內照顧”,被照顧者既能獲得獨立的適宜居住的個人空間,又能不離開他所熟悉的社區,在本社區內居住就能享受到各種生活所需的服務。二是“由社區照顧”,即充分利用本社區的人力資源,將不同人群都容納于這個社區空間之內,合理區別于那些將老年人孤立起來的所謂的老年社區,讓他們重新融入社會,又能尋求個人需求的個性化空間,進而完善老年人的精神世界[3]。

四、The Future S?lund——多世代混居社區分析

位于哥本哈根的The Future S?lund城市療養中心位于哥本哈根市諾瑞布羅區毗鄰Sortedam湖。他們將原本的療養中心拆除,在項目開展之初就想將社區改造成為一個多世代、多齡化居住的混合居住社區。在社區內將建成360間的療養公寓,150間青年公寓,在其中又特意安排了20間由自閉癥青年居住的特殊療養空間,20間專為高齡長者的特護公寓,一個日常護理中心,三間小型商店以及滿足不同需求的多種飲品店、餐飲空間、各類公共服務設施等。

多齡化、多世代的居民將各種思想情感交織在一起,以及所帶來的各種物質上不同層次的需求將是一個巨大的挑戰。社區建成后將以諾瑞布羅區發展的重心,讓這里成為各色城市活動、各種文化交融的聚集地,為這一地區帶來新的改變。

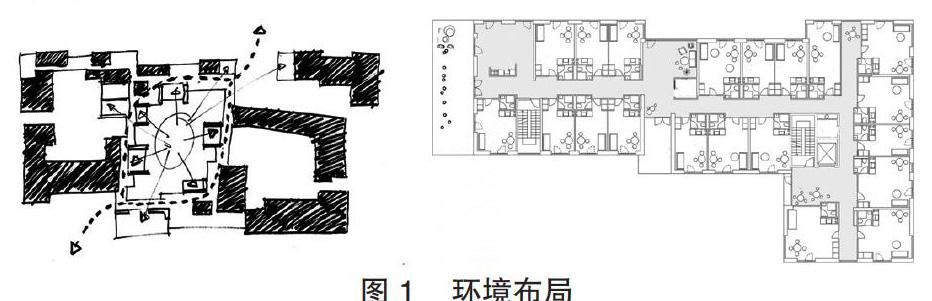

(一)環境布局分析

在社區的北面正對著的就位于哥本哈根的最繁華都市中心區,南邊便靠著Sortedam湖。社區本身處在三個公共空間的圍合之中,卻巧妙地將圍合感消除掉,使其無論在空間設計布局中,還是在商業規劃下,都充分展現了項目本身的區位優勢,又在規劃指出便將不同年齡層次的人所不同的需求,以及對活動場景不同需求巧妙地進行重新布局,使其既有所聯通,但又互不干擾。這是多世代人群在一個社區共生的基礎。這也正符合了黑川紀章在《共生思想》中提出的,一個小型的完整的社會體系,要把從幼兒園到老人院都考慮進來,將這種“小圈”套在整個社會的“大圈”之中。

為了和周邊的城市肌理相協調,建筑沿用了磚砌的外墻,但預制的表面肌理為其立面帶來了豎向上極富韻律的變化。整座建筑滿足了丹麥2020級低耗能建筑的嚴格要求,包括對室內溫度和被動式措施的關注,在提案中,整座青年公寓將采用全木的結構。

(二)空間布局分析

The Future S?lund的設計最核心的部分是360間養老社區公寓,他們將老年人的生活質量作為首要的關注點。在工程設計中,后勤保障、建造和室內溫度調節系統中都運用了最新的技術,以求能最大限度的服務于老年人群。養老社區的模式是以組團為形式,將公共的場所,如公共廚房、餐廳置于其中,將這些日常的小空間活動變成了一種精神上的家庭式協作,帶來了家的氛圍。在這里居住的老人無論社交圈和活動范圍的大小,都能隨時找到一個供他們安靜休息的公共空間。

這其中,20套特別設置的長者公寓分布都規劃在一層的空間,對老年人上下行所帶來的問題進行了充分考慮。社區最東邊的一棟樓,是青年公寓,環抱的庭院也更年輕化,承擔著年輕人彼此社交、與外接社交的城市客廳功能。青年公寓與社區中部及西側的療養公寓之間只有一條內部步行通道,保證了老年居住區的安寧和平靜,如圖2所示。

日常護理中心的位置也布置在較為靠近的地方,正對著的是一處濱湖公園,也將庭院的設計——世代廣場毗鄰與其周邊,將廣場打造為華年零交流的最佳場所。庭院四周的首層空間是一條連通的環形內街,串聯起各類為老年人、青年人,以及孩子準備公共服務設施。這里有主題商店、理發店、青年網咖、咖啡廳、手工作坊、廚藝教室等,老人們不會再有受排擠的感覺,在養老社區安排的獨立區域內又能去享受自己的寧靜,讓老年人有著更多的選擇。

五、多世代混居社區對我國養老產業發展的影響

我國的現階段老年人年齡層次分布廣,跨度小,再類比中國改革開放以來的飛速發展,所謂的年齡代溝是不可忽略的一點,而在不同年齡層次的交流中,不同文化層面的需求也不同,所以,在這里居住的老人無論社交圈和活動范圍的大小,都能隨時找到一個供他們安靜休息的公共空間。而在活動方面中除了與“世代廣場”相連,甚至還有一處老年人專屬的果蔬園,讓老年人能夠去選擇他們喜歡的事情,選擇自己想要的生活狀態。

相比更具人性化的空間規劃設計外,The Future S?lund顯然也從奧地利借鑒了全齡混居社區的管理模式。這種專業模式在國內現代社會快速發展的現狀下,有著充分的可行性空間[4]。首先對于現在年輕人的住房需求來講,租房已經成為了新的居住習慣,在房價高居不下的現狀中,年輕人為了減少壓力,便會去尋求更加經濟實惠的住房。而在這種混居社區的模式中,年輕人可以選擇通過為老年陪護,來抵消部分房租,提供的服務既減輕了護理中心的醫護人員工作壓力,使他們能夠投入更多的精力在專業護理上,又在一定程度滿足了年輕人對于現階段對廉租房的需求[5]。即使是在公用的城市客廳、手工作坊、烹飪教室,除了硬性規定的陪護時段之外,青年們與老人的交集也相當有限。所以,“以陪護減租金”就成了一項必須履行的義務,申請入住的年輕人并不需要100%認同“混合居住”的價值觀,只要有減免房租的需要,然后對社區老人提供必要時段的陪護,多勞多減免,在社區制度框架下,自然而然就成了社區的一份子。而年輕人帶來的活力也使得那種老年社區慣有的憂郁氣息更新,對老年人的晚年精神世界帶來全行的感受。而老人所繳納的護理費用,也在一定程度上保證了年輕住戶的低價房租。這樣的良性循環下,老年人的幸福感調查指數也將會有明顯的改善。

六、結語

理想的狀態下,兩代人進行互動,良性的循環互動就會自動產生。可就實際情況上來看,國內的代際之間的交流多數為家庭內交流,如果沒有血緣關系,這幾乎是不可能實現的。

在整個社區規劃中,雖然建筑和自然環境有很好的融合,就像一個微型城市,但在其實際操作方面還是有些理想化。老年人的孤獨問題是因為他們不再能跟得上這個時代的話題,而在情感上的彌補是需要全社會共同來進行維護的。

參考文獻:

[1]閆鳳英.居住行為理論研究[D].天津:天津大學,2005.

[2]周瑞樂,石巖濤.我國社區養老研究綜述[J].合作經濟與科技,2016(3):180-182.

[3]趙靚雯.社區養老中的政府職能研究[J].華章,2013(13):18-19.

[4]王祝根,昆廷·史蒂文森,李曉蕾.墨爾本人性化城市設計30年發展歷程解讀[J].國際城市規劃,2018,33(2):111-119.

[5]馮曉英.北京市城鄉結合部人口管理模式的制度選擇[J].北京社會科學,2004(1):85-92.