金磚國家合作框架下的中印農產品貿易現狀、問題和對策

劉藝卓 封巖

摘? ?要:金磚國家合作機制是推動中印兩國農產品貿易快速發展的重要經貿合作機制。本文基于金磚國家合作機制的視角,闡述合作機制下的中印農產品貿易現狀,剖析存在的問題和挑戰,探討在合作機制下促進雙邊農產品貿易的路徑,提出利用和完善多邊和區域經貿合作機制、提升雙邊農產品貿易便利化水平、拓展農業貿易投資促進活動、通過投資合作來促進農產品貿易平衡發展等具體的對策建議。

關鍵詞:金磚國家合作機制;中印農產品貿易;投資

中圖分類號:F323.7 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2020)02-0027-04

中國和印度分別為世界第二大和第七大經濟體,兩國互為重要的貿易伙伴,近年來雙邊農產品貿易快速發展。農業是金磚五國的重要產業,為推動各國農業發展,2017年,金磚國家領導人共同簽署了《金磚國家農業合作行動計劃(2017-2020)》,不斷促進農業貿易合作向全方位、多層次、寬領域的方向發展。2020年是《計劃》執行期的最后一年,評估合作機制下的中印農產品貿易情況,分析存在的問題,提出針對性建議,對下一步推動金磚體制下的中印農產品貿易發展具有重要意義。

一、金磚國家框架下的中印農產品貿易現狀

近年來,在金磚國家等多邊和區域經濟合作機制的推動下,中印雙邊農產品貿易取得了較大的發展成效,基本可以實現《計劃》提出的貿易預期目標。

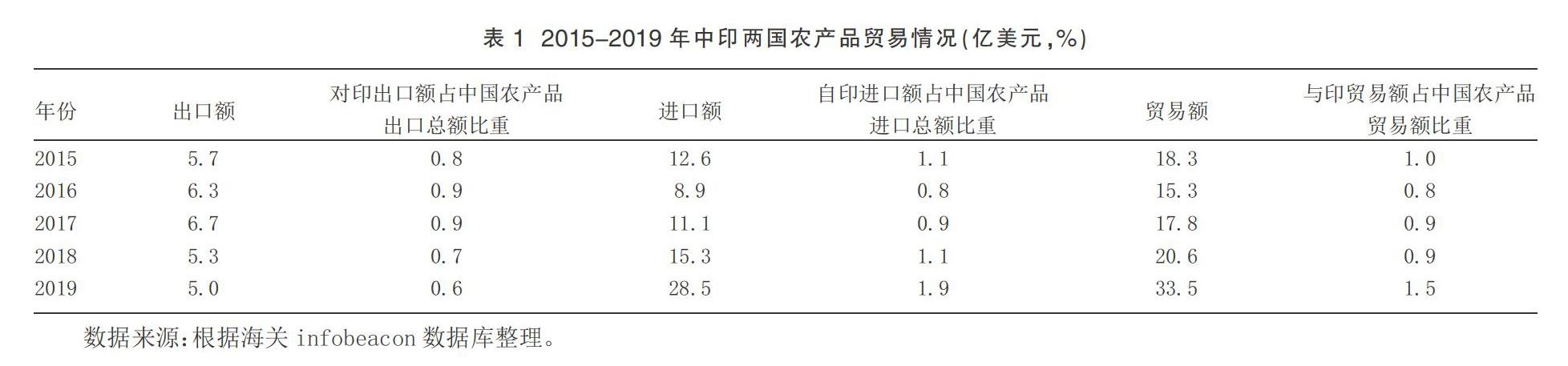

(一)中印雙邊貿易規模迅速增長

中國和印度同為世界農業生產和消費大國,由于在農業資源、產業結構和市場需求等方面互補性明顯,兩國農產品貿易往來頻繁。尤其是自2001年首個《金磚國家農業合作行動計劃》實施以來,兩國建立了較為穩定的農業合作框架,中國已經成為印度重要的農產品貿易伙伴之一。2019年,中印農產品貿易額達33.5億美元,比2015年增長83.1%。其中,中國對印度出口5億美元,基本與2015年持平;進口額28.5美元,是2015年的2.3倍。

(二)中國在中印雙邊貿易中始終處于逆差地位

長期以來,中印雙邊農產品貿易發展始終處于不平衡的狀態,中國對印度出口農產品的增長速度大幅度落后于自印度進口的增速,導致中國對印度農產品貿易一直處于逆差地位,且逆差額逐步擴大。2019年,中國對印度的農產品貿易逆差為28.5億美元,是2015年12.6億美元的2.3倍。

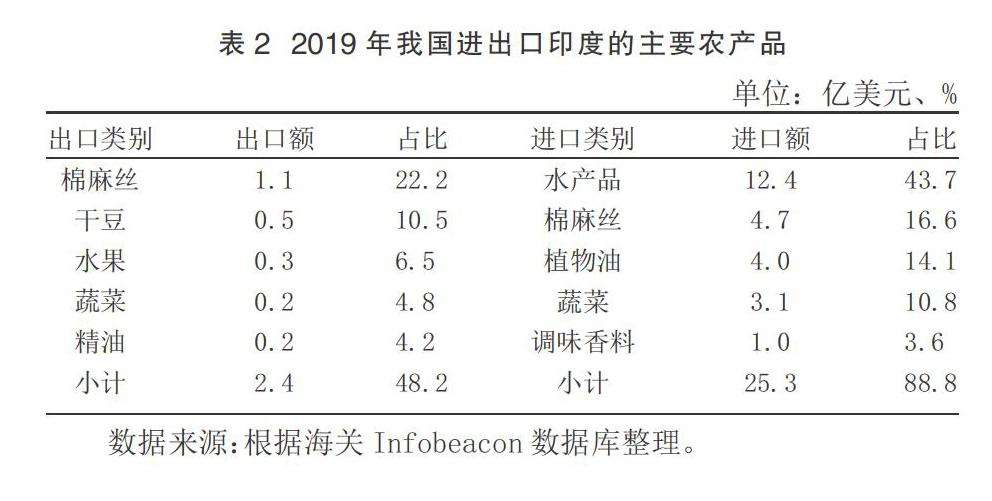

(三)雙邊農產品貿易以產業間貿易為主

從貿易結構來看,兩國農產品貿易主要基于各自的要素稟賦,符合比較優勢原理。其中,中國向印度出口的農產品結構相對分散,主要以勞動密集型農產品為主;自印度進口的農產品比較集中,主要以棉花、油籽等土地密集型農產品為主。2019年,中國向印度出口排名前五位的產品是棉麻絲、干豆、水果、蔬菜和精油,分別占中國對印農產品出口額的22.2%、10.5%、6.5%、4.8%%和4.2%,五者合計占比不足50%。同年,中國自印進口排名前五位的農產品是水產品、棉麻絲、植物油、蔬菜和調味香料,分別占中國自印農產品進口額的43.7%、16.6%、14.1%、10.8%和3.6%,五者合計占比近90%。

二、金磚國家框架下的中印農產品貿易存在的主要問題

盡管中印雙邊農產品貿易在金磚國家框架下快速發展,但仍面臨若干亟待解決的問題,具體體現在四個方面:

(一)缺乏有效的貿易合作機制

中印兩國均是世貿組織、二十國集團和上海合作組織成員,在各框架下均對農產品貿易自由化問題有所探討和合作。區域合作方面,由于兩國尚未簽署自貿協定,而印度退出了兩國均參與的《區域全面經濟伙伴關系》(RCEP)協定,因此,在國際社會面臨單邊主義抬頭的背景之下,金磚國家合作機制成為補充WTO的極為重要的經貿合作框架。但值得注意的是,金磚國家合作機制與區域貿易協定不同,既不要求成員間相互降稅,在貿易投資合作領域也缺乏具體的落地條款。雖然《金磚國家農業合作行動計劃》明確了未來金磚國家開展農業合作的重點領域和合作方向,但未對重點領域的合作制定具體的操作細則,也不具備法律約束力,無助于兩國農產品貿易的發展。

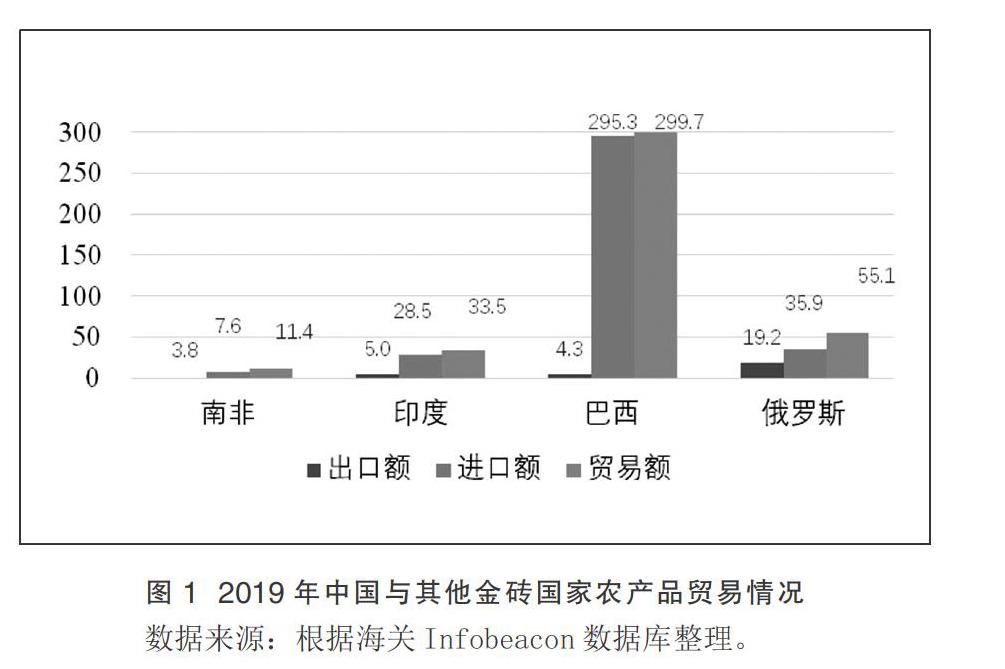

(二)雙邊農產品貿易規模相對較小

雖然中印雙邊農產品貿易迅速發展,但規模仍然相對較小,潛力并未得到充分發揮。一方面,中印雙邊貿易額與兩國農業生產地位不相配。從農業生產總值來看,2018年印度達3750.3億美元,僅次于中國,在金磚五國中位列第二。但中印雙邊貿易額卻遠小于中巴和中俄,僅是中巴的11.2%,中俄的60.8%。另一方面,中印雙邊農產品貿易對兩國的農產品貿易貢獻較小。2018年,雙邊農產品貿易額分別占中國、印度對世界農產品貿易總額的1.5%和5%,其中出口占比分別為0.6%和7.3%,進口占1.9%和1.8%。

(三)印度農產品貿易保護水平較高

長期以來,印度對農業實施了較強的保護措施,農產品貿易自由化水平比其他金磚國家低。從關稅水平來看,印度農產品最惠國平均關稅為38.8%,稅率位列金磚國家第一,分別是中國、俄羅斯、巴西和南非的2.5倍、3.5倍、3.8倍和4.5倍。印度農產品存在關稅高峰問題,除棉花最高稅率為30%以外,其他農產品的最高稅率均超過100%,其中谷物及制品、飲料和煙草等敏感產品的最高稅率達150%。而其他金磚國家,尤其是巴西的農產品關稅水平要遠低于印度,農產品最高稅率僅為35%,絕大多數農產品的稅率低于20%。此外,印度農產品的實施關稅與約束關稅之間差距很大,導致出口商面臨印度政府為控制價格和進口量而大幅提高實施關稅水平的不確定性風險。2018年,印度農產品簡單平均約束關稅為113.1%,而實施稅率為38.8%,相差近80個百分點。

從非關稅貿易壁壘來看,雖然印度針對農產品向WTO報告的非關稅壁壘措施數量在金磚國家中低于巴西和中國,但結合進口額測算,印度對農產品實施非關稅壁壘的頻率遠高于中國。截至2019年12月31日,中國和印度分別針對農產品采取了535項和233項非關稅壁壘措施,比例不足2.5:1,但同期中國和印度農產品進口額的比例近7:1,這表明,印度更頻繁地對進口農產品實施非關稅壁壘措施。加入WTO 后,印度的貿易保護手段逐漸從傳統的以關稅、許可證制度為主演變為以貿易救濟措施為主的新貿易保護。此外,由于地緣沖突和部分農產品存在競爭關系,印度常對中國采取非常規的農產品保護措施,嚴重制約了中國農產品對印出口,這也是造成中國在雙邊農產品貿易中始終處于逆差地位的重要原因。例如,2017年6月,印方以中國出口至印度的一批蘋果船運箱中發現蟲子為由,拒絕進口來自中國的所有蘋果和梨,經多次協調,至今仍未恢復相關產品的進口。

(四)農業合作過度依賴于農產品貿易

根據國際貿易理論,貿易和投資緊密關聯,投資可以影響貿易的規模和結構。中國對印度進行農業投資,研發和生產滿足中方需求的高附加值農產品,不僅可以幫助印方解決剩余勞動力、加快農業產業結構升級,還可以促進印對華農產品出口數量和金額,改善目前兩國雙邊總體貿易不平衡(印長期處于較大逆差)的狀況。然而,目前中印農業合作主要局限在貿易領域,與制造業相比,中國對印農業投資規模非常小,無法發揮投資對貿易的帶動作用。根據印度從世界吸收外資的總體數據,農業領域資本流入量僅占印度外資流入總量的3%。造成這種現象的主要原因是,印度的整體營商環境較差,主要體現在外資審批嚴格、基礎設施落后、簽證困難等因素,導致外商投資成本較大、風險較高。根據世界銀行的《全球營商環境報告2020》,中國在190個國家中排名第31位,而印度排名63位。

三、促進金磚國家合作框架下中印雙邊農產品貿易的相關建議

印度是中國在金磚國家中的重要貿易伙伴,近年來,雖然中印雙邊農產品貿易有了一定程度的發展,但是與兩國當前在全球和金磚國家的經濟和農業地位不符,這也意味著未來具有較大的合作空間和潛力。根據中印在農產品貿易現狀和存在的問題,基于金磚國家合作機制的視角,提出以下政策建議:

(一)充分利用和推進完善多邊和區域經貿合作機制

一是,繼續支持多邊貿易體制的發展和完善。在既有共識的基礎上積極推進多哈回合談判早日達成平衡的一攬子協議。與此同時,加強運用WTO 對貿易保護措施的監督機制,充分利用政策審查制度來應對印度對農產品采取的貿易保護措施。二是,完善細化金磚國家農業合作機制。根據各國農業發展需要,繼續推動《金磚國家農業合作行動計劃》的修訂,并在后期的《計劃》中細化合作條款,納入重點合作項目和評估監督機制,提高金磚國家農業合作機制的可落地性和約束性。三是,繼續推動印度加入RCEP。在積極推進RCEP協定如期簽署生效的同時,充分利用“金磚國家峰會”等平臺,加強溝通,對接兩國農業發展政策和市場需求,支持印度在未來適當的時間重新回歸RCEP“隊伍”中,為兩國農產品貿易持續健康發展營造良好的宏觀環境。

(二)提升雙邊農產品貿易便利化水平

一是,推動中國對印水果出口正常化。加快推進與印度重啟蘋果和梨貿易談判,盡快簽署中國出口印度蘋果和梨的檢驗檢疫和衛生條件議定書,爭取早日實現中國符合檢驗檢疫要求的相關產品對印出口。二是,搭建金磚框架下的農業貿易信息服務平臺。積極與印度等其他金磚國家溝通,共同建設農業貿易信息服務平臺,在平臺上及時發布最新動態、貿易壁壘措施、投資優惠政策等信息,為各國農業合作提供精準、高效和針對性強的農業貿易服務信息。此外,利用金磚國家框架下的交流平臺,提高兩國政府協調力度,推動雙方開設農產品貿易綠色通道,提升農產品貿易便利化水平。三是,促進金磚體制下中印跨境電商貿易發展。通過有關金磚國家會議、論壇等渠道,與包括印度在內的其他金磚國家就合作內容、無紙化貿易方式等進行探討,盡快形成一致性合作意見和規劃,搭建跨境電商平臺,擴大雙邊農產品貿易。

(三)拓展農業貿易促進活動

出口方面,鼓勵中國企業參加印度國際農業及畜牧業展覽會、印度農博會等國際展會,圍繞對印出口優勢農產品開展雙方企業對接會,讓更多印度企業了解和采購中國產品;進口方面,在符合檢驗檢疫及衛生條件下,可推動印方農業企業通過參加中國進博會、農交會等途徑,使更多的印度優質農產品進入中國,既有利于雙方貿易平衡發展,又有利于中國農產品進口多元化,滿足國內市場結構性需求。

(四)加強投資合作來促進農產品乃至整體貿易平衡發展

一是,促進農產品加工業投資合作。鼓勵中方企業對印度農產品加工產業的投資,通過境外合作園區和重大項目等形式,建立一批農畜產品加工生產基地,探索中印在肉類、棉花、香料等印方具有優勢的領域展開深入合作,幫助印度提升農產品附加值,促進印度向華出口符合中國市場需求的農產加工品。二是,深化農機農資產能合作。鼓勵中方企業通過赴印度投資設廠、合作經營、組織跨境農業生產服務等形式,加強與印度農機農資領域的合作,共同研發適合印度農業生產所需的農機設備尤其是包括灌溉機械在內的小型農業機械,以及印度國內短缺的化肥等農資,幫助印度提升農業機械化水平、提高農業生產效率。三是,支持建立示范農場。鼓勵具備在境外牽頭開展農業投資實力的涉農企業赴印度建設示范農場,支持農場在印開展適合兩國農業發展的農業新技術、新品種、新設施設備的研究、開發和示范推廣。

參考文獻:

[1] 周友梅.金磚五國合作機制下中印農產品貿易救濟及應對[ J ].農業經濟問題,2013 (11):26-30.

[2] 李權.貿易便利化與金磚國家貿易模式的優化[ J ].東南學術,2017(04) :104-111.

[3] 劉藝卓,鄧妙嫦.印度農業生產、貿易及關稅政策分析[ J ].世界農業,2015 (02) :78-80.

(責任編輯:羅湘龍)