黃河流域山東段生態-經濟-社會高質量發展研究

湯志穎

[提要] 黃河流域是中國重要的生態屏障與經濟區域,黃河流域生態保護與高質量發展已上升為國家戰略。結合高質量發展內涵,通過構建生態-經濟-社會發展模型,利用熵權法和多指標綜合評價法研究黃河流域山東段發展狀況。結果表明:濕地面積覆蓋率、勞動生產率、社會保障支出占GDP比重分別在生態-經濟-社會子系統中占較大比重,各地市生態-社會-經濟子系統發展情況存在顯著的空間差異。最后針對各地市發展實際,提出相應對策,旨在促進社會和生態子系統良好發展的前提下推動經濟高質量發展。

關鍵詞:高質量發展;黃河流域;山東

基金項目:山東省重點研究計劃項目:“大數據技術在城市空間結構分析中的應用研究——以濟南市為例”(GG201703150142)

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A

收錄日期:2020年3月9日

引言

黃河流域是中華民族的母親河,具有光輝燦爛的悠久歷史,承載著生生不息的人類文明。一直以來,黃河流域是我國重要的資源、能源、人口、文化承載地,也是我國經濟發展的重點區域。然而,在快速城鎮化與工業化進程中,黃河流域生態環境遭到破壞,過度開發和資源的不合理利用使得流域內出現較為嚴重的生態問題,從而對經濟和社會的發展造成了負面影響,產生了負外部效應。此外,黃河流域產業發展模式較為單一,經濟發展始終依靠較低級的農業部門以及高耗能、高污染的重工業,產業缺乏創新和升級動力,產品附加值低。其次,經濟發展與生態保護之間存在難以調和的矛盾,城鎮化的快速推進以及單純追求速度的經濟發展方式導致環境愈發脆弱,水資源缺乏,水質不佳,為產業的持續發展增添了阻力。一個區域發展的協調性,不僅取決于生態、經濟和社會三個子系統內部的協調發展狀況,還取決于三個子系統彼此之間的關系狀況。因此,黃河流域亟須展開環境治理與資源保護,以恢復生態活力。在環境保護的基礎上對經濟結構進行調整升級和結構優化,更是響應國家號召、促進黃河流域內生態保護與高質量發展的應有之義。2019年9月18日,習近平在河南鄭州主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會并發表重要講話具有劃時代意義,標志著黃河流域發展上升為國家戰略。相關學者對此開展了諸多研究。

大多文獻從黃河流域最關鍵的限制性因素——水資源入手,將水資源作為流域內經濟發展的最大阻礙,因此,許多研究也將水作為著眼點,通過治理水資源來推動三大系統良性循環;此外,高質量發展這一定義被廣泛運用,在黃河流域的研究主要集中在高質量發展戰略的背景以及現實意義上,專家深入研究黃河流域高質量發展這一戰略的前因后果,再提出相應建設性的意見;生態-經濟-社會這一模型在研究可持續發展問題已被諸多學者廣泛應用,理論基礎與實證案例均較為豐富。

山東省位居黃河流域下游,黃河流經濟南、淄博、東營、濟寧、泰安、德州、聊城、濱州和菏澤等9個地市。本文在高質量發展的前提下研究黃河流域山東段9個地市的經濟、生態和社會三大子系統的發展狀況,客觀地評價三大子系統的相互作用,從而更加精準地提出相應的對策,為山東省以及黃河流域的高質量發展提供科學參考。

一、指標體系構建與研究方法

(一)指標體系構建與數據處理。通過參考不同文獻,不斷分析各子要素之間的相互作用關系,確定生態、社會、經濟三個指標作為指標體系的一級指標,將統計年鑒中的各項指標加以整理,并通過一定的計算得到體系中的三級指標,再總結歸納出二級指標,從而構建起三級指標體系。(表1)

將黃河流域流經的山東9個地市各項指標進行匯總,運用生態-經濟-社會高質量發展模型,數據來源于2017年的《山東統計年鑒》及相關地市統計年鑒。

m個地市的生態、經濟和社會指標下有n個三級指標,需用三級指標構建評價系統的原始數據矩陣,表達式為:

X=(xij)m×n(1)

其中,xij表示第i個地區第j項評價指標的數值。

各項指標具有量綱差異,故應對各項指標進行標準化處理,以消除數據間不同量綱的影響。在對數據進行標準化之前需要確定所選取指標為正向指標或是負向指標。其中,值越大對評價結果有促進作用的為正向指標,反之為負向指標。數據標準化公式如下:

其中,xmin、xmax分別為第j項評價指標的最小值和最大值,正向指標采用公式(2),負向指標采用公式(3)。

計算第j項評價指標在第i個地區的比重yij:

根據上述公式建立起關于yij的矩陣:

(二)研究方法。采取熵權法,通過計算熵值來判斷所選指標的離散程度,進而計算出各項指標的權重。指標離散程度越大,權重越大,對于指標綜合評價的影響就越大。本文將熵權法引入黃河流域高質量發展的綜合評價研究,在構建出生態-經濟-社會三級模型的基礎上,收集指標對三級模型進行權重計算,從而判斷綜合情況。

矩陣Y中每個指標的信息熵e:

信息效用值d:

對于第j項評價指標,該指標值xij的差異越大,熵值越小,信息效用值越大,對評價的重要性就越大,即,dj越大指標越重要。

第j項評價指標的權重為:

第i項評價指標的綜合分數為:

由式(6)可知,S值越大,評價指標的影響越大。

二、研究結果

(一)黃河流域山東段高質量發展的要素差異。根據指標體系數據及計算方法,對各項指標權重進行測度,結果如表1所示。已有研究表明,水資源缺乏是黃河流域高質量發展的最大限制因素,因黃河流域先天干旱的自然條件,加之人類不合理的開發利用導致流域內的水資源極其缺乏,人水關系矛盾突出。從表1可以看出,濕地面積覆蓋率、人均綠地面積與農業用地占比是黃河流域在山東省內的生態子系統中權重最大的三個指標。社會保障支出占GDP比重、運營車數和登記失業率在社會系統中占很大權重。社會保障水平直接關系到居民的生活水平,它是一個地區社會發展質量的直接反應。人民日益增長的精神文化要以社會保障為基本物質需求,政府以及社會對社會保障的投入已經是大勢所趨。通過權重分析,居民消費水平、第三產業產值占GDP的比重以及萬元GDP排放污水量對經濟指標的影響最大。消費對生產的調整和升級起著導向作用,居民的消費水平,從很大程度上也能反映出一個地區的生產力發展狀況,進而可以得出當地的經濟發展水平。根據實際狀況,農村和城市的消費水平具有差異性,因此可以適當刺激農村居民的消費需求,從而促進地區經濟水平的提高。

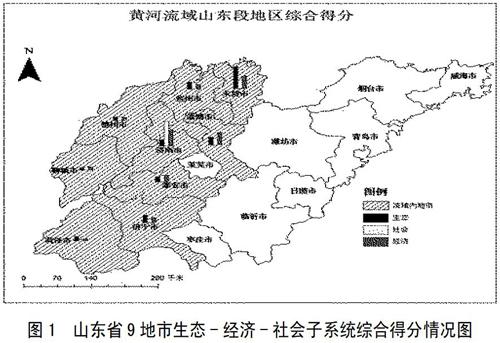

(二)黃河流域山東段高質量發展的區域差異。進一步計算各地市相應子系統得分并將其可視化。從生態指標看,東營市的生態指標高于其他地市,且明顯高于其社會、經濟指標得分。作為一個資源型城市,東營市第二產業比重較高,勝利油田的開采對資源和環境造成了很大的壓力。東營市目前仍處于第二產業為主導產業的發展狀態,且市域內的產業結構布局對當地的生態構成了負效應。而相對來說,聊城市的金融、衛生等產業具有優勢,目前聊城市正處于城市化的加速階段,一方面其生態問題還并未充分暴露,主要的發展問題集中在經濟方面;另一方面,聊城市的產業結構不斷優化且發展勢頭良好。作為國家重要的糧食生產區,聊城市有重點地促進了第一產業的發展,目前仍然以第一產業為重點產業的聊城市并不會因為環境承載力范圍之內的生態變動而影響城市整體發展,故得分較高。

從社會指標看,該項指標在濟南市的生態-社會-經濟模型中非常突出。首先,根據權重計算中社會保障支出占GDP比重在社會指標中權重占比最大,然而濟南市的財政公共支出水平在同類城市中處于中下游水平,這與濟南市的綜合經濟實力不相稱。其次,濟南市有“堵城”之稱,長期以來的交通擁堵不僅會引起環境問題,還會影響居民的情緒,再加上尾氣排放對人身體的損耗等負面影響,對經濟發展、交通運行造成巨大負面影響。此外,濟南市作為山東省的省會城市,人口流入量是9個城市中之首,人口集聚對當地住房、醫療、教育提出了更高的要求,易導致交通擁堵、生活質量下降、失業率較高等問題,這也是當地社會趨于良性發展的阻礙因素之一。此外,濟寧、德州、聊城和菏澤的社會子系統得分較低(小于0.1),且伴有經濟指標分數低的狀況,說明上述4個地區雖然當前的總體發展狀態良好,但若要實現高質量發展,需將重心放在經濟發展上,社會發展質量和居民社會生活水平要在經濟發展的基礎上穩步改善。

從經濟指標看,濟南市作為山東省的省會城市,經濟本應先行發展,但受許多自然和產業結構因素影響,當地的經濟發展仍然具有一定限制性因素。相比其他8個地市,濟南市的經濟水平雖然名列前茅,但仍較缺乏必要的經濟發展動力和效率。濱州市的經濟指標得分較其他指標而言最低,根據濱州市的產業結構分析,三次產業的競爭力相對較強且第二產業的貢獻能力最強,故其經濟系統發展狀況良好,但同時仍需注重生態環境的良性發展。(圖1)

三、結論及建議

(一)結論。山東省9個地市位于黃河流域下游地區,結合黃河流域下游實際情況,流域內的泥沙在此大量沉積,加之受入海口處地勢低平的影響,黃河河床所在地區及其周圍難以利用的土地過多,甚至許多原有的農田、濕地都遭到了不同程度的侵蝕破壞。此外,由于上游修筑大壩,導致了下游尤其是入海口地區海水倒侵,更加劇了濕地和農田等利用難度,導致了山東省在黃河流域內難利用土地較多,生態環境堪憂。

黃河流域在山東省分布的9個地市存在公共服務發展與城市化不同步的現象,公共服務若先于城市化的發展,將造成社會資源的浪費;若落后于城市化的發展,則導致居民的生活需求得不到滿足,幸福度較低。但隨著公共服務-城市化的模式趨于良性發展,各地市居民生活質量得到改善。就社會發展水平而言,運營車數量一方面意味著社會生活中的物質以及資源流通量變化,另一方面也意味著人民生活中的需求變化,從側面反映出社會發展態勢。運營車數量的權重相對較高,說明山東省9個地市車輛運營情況對社會的影響比較強烈。但同時若運營車數量過多,易導致交通擁堵、環境污染等問題,而運營車數量過少則會引起社會資源流通不暢,對居民生活和社會高質量發展造成影響。山東省內發展狀況各具差異,人員流動具有方向性,容易造成人員流出地非勞動力過多,從而登記失業率過高。此外,山東省人口眾多,但所能提供的就業崗位有限,居民就業競爭壓力較大,對社會子系統可持續發展具有重要影響。

通過比對以上9個地市的各個指標并不斷分析,發現在高質量發展的要求下,我們應追求的高質量發展應體現在:第一,提升經濟增長效率,重視投入-產出的質量及效率,追求綠色經濟發展模式,持續不斷地優化產業結構,尋求經濟良性、健康發展;第二,通過提升社會服務質量來提升社會發展水平,滿足人民群眾的社會生活需要,從提升居民的消費需求入手,倒逼經濟和社會的發展;第三,提升資源的利用效率以及經濟發展過程中的環境保護質量,堅持綠色發展的理念,將生態逐漸轉變為一個促進經濟高質量發展的優勢因素。

(二)建議。首先,山東省黃河流域范圍內的9個地市都應該借助黃河流域有利地理條件,盡可能地加大投入,提高流域內的濕地面積覆蓋率,并建立起相關的濕地旅游等生態產業,在提升地區發展的生態環境水平的同時,也能提高地區知名度,形成地區品牌。其次,應該著重發展服務業,加大規模以上服務業企業的資產量,提升居民生活幸福度,促進社會發展水平的提高,促使社會良性發展。最后,通過制定合適的政策吸引先進技術以及人才的流入,轉變生產方式,加快實施創新驅動發展戰略,促進產業結構轉型,提升產業和產品的核心競爭力。

就各地市而言,濟南市應充分發揮省會城市的帶頭作用,在保證經濟良好發展的前提下重視起社會發展,推動社會-經濟的高質量發展;淄博、東營、濟寧、濱州和菏澤應適當轉變生產方式,對必要的產業進行升級改造,貫徹綠色發展理念,同時對已污染的生態環境投入治理,通過改善生態環境維持經濟的良性運行;泰安、德州和聊城市應該合理探尋地區內的優勢發展產業,優化產業鏈,避免由于單一產業以及夕陽產業的影響導致的經濟衰退,將經濟發展作為發展重點,深化發展水平,提高產品附加值。

主要參考文獻:

[1]任保平,張倩.黃河流域高質量發展的戰略設計及其支撐體系構建[J].改革,2019(10).

[2]徐素波,王耀東.黑龍江省農業循環經濟發展研究[J].合作經濟與科技,2019(19).

[3]馬茹,羅暉,王宏偉,王鐵成.中國區域經濟高質量發展評價指標體系及測度研究[J].中國軟科學,2019(7).

[4]葉宗裕.關于多指標綜合評價中指標正向化和無量綱化方法的選擇[J].浙江統計,2003(4).

[5]左其亭.黃河流域生態保護和高質量發展研究框架[J].人民黃河,2019.41(11).

[6]鄒薈霞,任建蘭.山東省資源環境承載力綜合評價與區域差異研究[J].中國環境管理干部學院學報,2016.26(4).

[7]武瑞營,張耀宇,石偉達.河北省鄉村休閑旅游可持續發展研究[J].合作經濟與科技,2019(22).