試析中西傳統建筑和諧美的文化內涵

齊偉民崔 楊光輝

摘 要:不同的文化背景、社會環境、民族文化造成了中西傳統建筑和諧美在審美觀念、建筑形制、空間處理等方面存在著諸多差異,而這些審美觀的不同,究其根本,就是中西文化理念的差異。文章對此展開探討。

關鍵詞:傳統建筑;和諧美;文化內涵;中西差異

從古至今,中西方建筑文化在思維方式、視覺感受、藝術觀念等方面有許多不同,這種不同,造成了中西傳統建筑藝術的審美差異。在對自然界、社會和藝術中的美進行探索和研究之后,中國和西方都形成了以和諧為核心的美學思想,但中西方不同的文化背景,又使中西建筑藝術和諧美形成了不同的審美特點。

和諧美不僅是一種客觀事實,也是一種主觀上的心理感受。人們在觀賞建筑時產生的和諧的心理感受,更多是由當時的審美思想所決定的,而審美觀念的產生,與當時社會的文化背景息息相關。雖然中西傳統建筑都很注重形式美,講究建筑物的比例、尺度、均衡和秩序等,但在這相似的形式美原則下,中西方傳統建筑的和諧美又有著本質的不同。

一、中國傳統建筑和諧美的文化內涵

和諧思想是中華民族文化的精髓,也是中華傳統文化的核心價值觀。中國的美學思想發端于春秋戰國時期,雖有不少派別,但最重要的還是儒道兩家。儒家注重人與社會、人與自然的和諧,在孔子的美學思想中,十分強調“和”,也就是和諧,并將藝術上的和諧上升到人與社會的和諧,認為只有人的“身心之和”、社會的“人際之和”以及“天人之和”才能達到真正的和諧;道家注重人與自然的和諧,倡導以人心的和諧來解決人與自然的和諧問題。“和”在道德觀念上,就是“善”,而在它們的美學思想中,“美”就是“善”,以善為美一直是我國傳統文化的價值觀念。

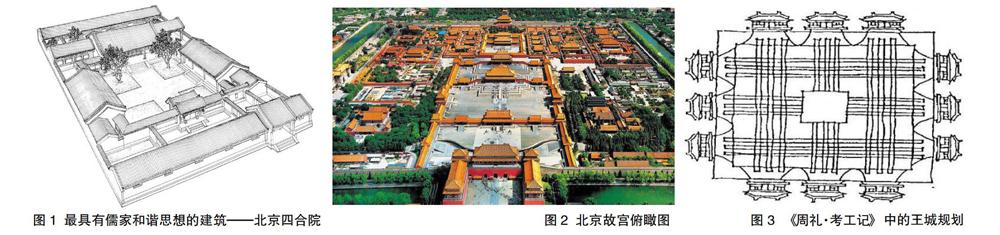

在中國的古代社會中,社會文化結構是以儒學為主導的,因此形成了以“和”為主的古代社會數千年的審美定式。中國建筑藝術的和諧美,深受中國傳統文化之濡染,是和諧這一哲學思想在建筑藝術中的集中反映和體現,在建筑理念的有機整體觀中表現出來。中國的建筑藝術講究建筑整體的和諧。中國建筑藝術的和諧美是建立在“天人合一”的基礎之上的,影響著建筑營造的各個方面,比如建筑的選址、規劃、布局和形制。“天人合一”的整體觀,也代表著中國建筑最基本的哲學內涵(圖1、2)。

中國古代哲學的起源也與“數”有關,不同于西方的抽象,中國古代的“數”很具象。通過“數”的等差變化來表現和諧與秩序,如房屋的進深、臺基以及裝飾圖案的用量等。“數”的和諧形式在中國古代成為了仁政的標志,被賦予了禮的內容。如“城方九里;諸侯城按七、五、三里遞減。王城門高五雄,城高七難,隅高九雄;諸侯城按三、五、七遞減。”這種對“數”的和諧關系的追求,幾乎滲透在中國人生活中的方方面面,成為中國人審美標準的一部分(圖3)。

二、西方傳統建筑和諧美的文化內涵

西方傳統建筑與中國傳統建筑一樣,也呈現出了和諧美的審美特點,但西方傳統建筑與中國傳統建筑所表現出來的和諧美有著不同的審美特征與文化內涵。中西方古代社會不同的文化背景是導致這種差異的主要原因。

古希臘是西方美學的源頭,而古希臘和諧的美學思想是隨著自然哲學的起步出現的。一些哲學家在探索和研究宇宙的同時,對美和藝術進行了思辨,形成了以和諧為核心的美學思想。西方美學中最開始提出和諧美的,是畢達哥拉斯關于“數”的比例構成美的和諧理論。他認為“數”構成了宇宙萬物以及宇宙的和諧,由此在和諧中產生了美。美也就是由一定的數量關系構成的和諧,凡是符合某種“數”的比例的,就是和諧,從而產生美感。

柏拉圖把畢達哥拉斯學派關于美就是“數”的和諧的思想,上升為精神層面的內在的和諧,認為事物的美是從美的理念派生出來的,而美的理念就是“美本身”,他指出內在的和諧才是和諧美的深層內涵。亞里士多德則把它改造成為關于具體事物典型形式的和諧說:“一種東西要成為美的東西,無論它是一種有生命的東西,還是一個由部分構成的整體,其組成部分的排列要有某種一定的大小。美是同大小和秩序有關的。”

在基督教統治一切的中世紀,美學與神學產生了聯系,認為上帝的美才是最崇高的美,事物與藝術的美是低級的。“和諧之所以美,就因為它代表有限事物所能達到的最近于上帝的那種整一。”“現實世界仿佛是由上帝按照數學原則創造出來的,所以才顯出整一、和諧與秩序。”而基督教在否認現世的美和藝術的同時,又不得不承認藝術的存在,并將其服務于宗教神學,因此比較重視形式(圖4)。

文藝復興時期的美學思想是提倡科學與理性,反對宗教神學。這時期的藝術家們認為美是客觀存在的,只有符合客觀的形式美原則的創作才是美的。阿爾伯蒂的美的標準:第一是數字,第二是比例,第三是分布。這些概念的綜合,就是和諧。古典主義時期自然科學開始發展,這時期的美學思想更加崇尚理性與秩序。以笛卡爾為代表的“唯理論”在當時產生了很大的影響。在美學方面,笛卡爾認為藝術創作不應該是憑借經驗和感覺的,而應像數學一樣清晰、明確(圖5)。

西方的美學思想,隨著時代的發展而不斷變化,而“數”的和諧是西方古代一直沒有脫離的美學思想。西方人對事物的認識往往沉迷于追求事物的本質,由此形成了思辨理性的精神,在不斷的探索和研究之后,歸納出了形式美的規律,諸如比例、尺度、均衡、韻律、對稱、統一等,來追求藝術的和諧美。

三、結語

古代中西雖然都以和諧為審美理想,但兩者的區別在于,中國的傳統審美文化是一種倫理文化,主要追求人人之和,而西方傳統審美文化是一種宗教文化,主要追求人神之和。中西傳統的和諧觀,一種更偏重人文,一種更偏重科學。中西方的文化背景與時代發展的不同,使得中西方傳統建筑的審美特征也有所不同。因此中西方傳統建筑雖然都具備和諧美的審美特征,卻形成了兩種不同的藝術形態,走上不同的發展道路。

參考文獻:

[1]齊偉民.室內設計發展史[M].合肥:安徽科學技術出版社,2004.

[2]齊偉民.中西傳統居住空間形態比較[J].室內設計,2004(1).

[3]李之吉.中外建筑史[M].長春:長春出版社,2007.

[4]詹和平.中西建筑室內空間比較研究[M].南京:東南大學出版社,2010.

[5]梁思成.凝動的音樂[M].天津:百花文藝出版社,1998.

[6]侯幼彬.中國建筑美學[M].哈爾濱:黑龍江科學技術出版社,1997.

[7]傅熹年.中國古代建筑十論[M].上海:復旦大學出版社,2004.

[8]高爾泰.論美[M].蘭州:甘肅人民出版社,1982.

[9]克魯夫特.建筑理論史[M].王貴祥,譯.北京:中國建筑工業出

版社,2005.

[10]朱光潛.西方美學史[M].北京:人民文學出版社,1996.

作者簡介:

齊偉民,吉林建筑大學藝術設計學院院長,教授,碩士生導師。研究方向:環境設計歷史及理論研究。

崔楊光輝,吉林建筑大學藝術碩士研究生。研究方向:環境設計。