以“素養為本”的課堂教學設計

何儒剛

摘 要:以《物質的分離與提純》的教學為例,通過對比傳統教學和核心教學,提出化學核心素養的培養需要對課堂教學的各環節進行滲透,課堂教學要抓準核心知識、核心能力,才能達到培養學生核心素養的目的。

關鍵詞:實驗探究;核心知識;核心能力;核心素養;教學過程

近年來,隨著新課改的推進,“核心素養”這個名詞頻繁出現在教學的各個場所,甚至有教師在公開課的一開始就拋出化學五大核心素養;同時,在課堂教學中,還反復追問“同學們,我們的國家強大嗎”從而來凸顯“科學精神與社會責任”。

實際上,教師要清楚認識到培養學生的化學核心素養,應體現在教學設計及課堂教學的各個環節中,而不是課堂上喊喊口號。接下來,我將結合《物質的分離與提純》的教學設計,淺談如何在潛移默化中將化學核心素養滲透到課堂教學。

一、《物質的分離與提純》教學分析

1.教材內容分析

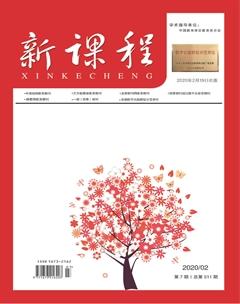

本節內容在教材中以“交流與討論”“觀察與思考”形式呈現,內容編排上從已學過的過濾、結晶等分離方法切入,利用“交流與討論”順利地引入各種不同情況下的固液分離、液液分離的操作方法。然后在“觀察與思考”中運用實驗,引出萃取、分液、蒸餾等分離方法,最后學生對各種分離方法的適用條件、操作目的進行比較和歸納。具體內容如圖1所示。

2.學情分析

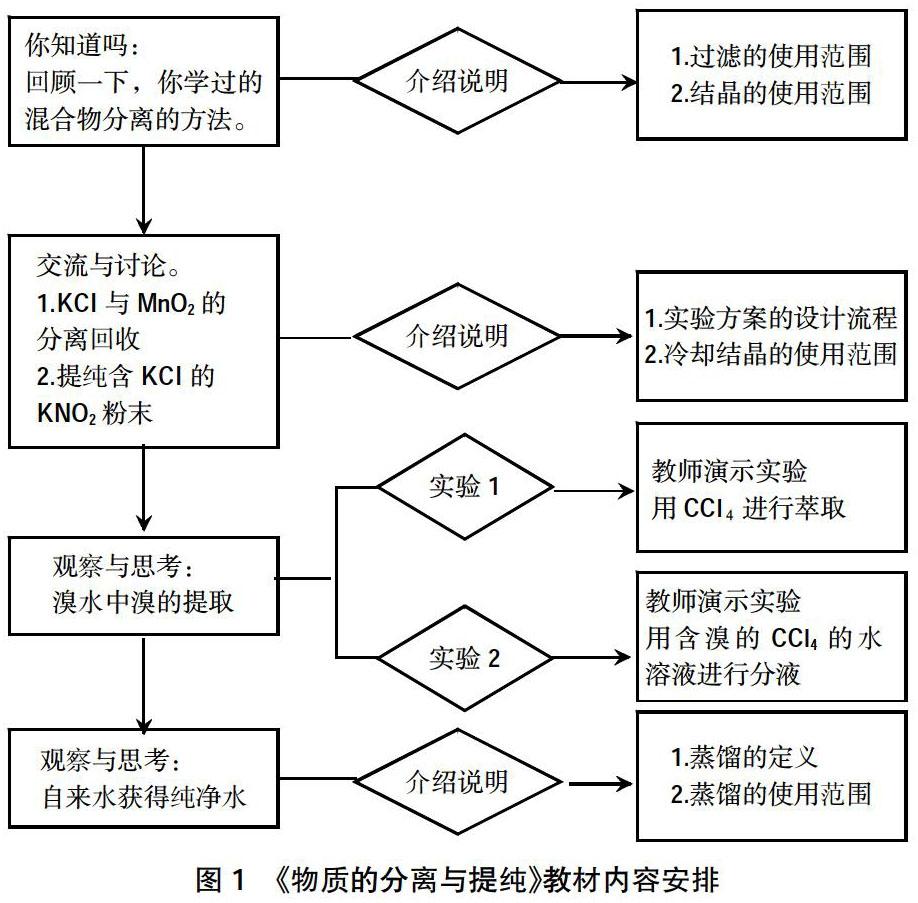

教材只是知識呈現的載體。在大力提倡培養學生核心素養的大背景下,對教師提出了較高的要求——除了要剖析教材及教學內容,還需變革學習方式和教學模式,探究出適合學生的課堂教學模式。故應該摸透學情。關于分離提純的知識,學生初中已經學習了一部分,比如過濾、蒸發、蒸餾等。圖2是初中教材和高中教材關于蒸餾操作的對比,可以看出,初中教材已講得很明確,完全可以在興趣活動中,讓學生通過組裝裝置來完成。

二、《物質的分離與提純》的核心教學設計

1.核心理念下的課堂知識、能力、素養之間的關系

從圖3可以看到,核心知識的學習是基礎,只有扎扎實實地建構好整個知識體系,才能在核心知識的熟練應用中,不斷強化、提升自我的核心能力,也正是在這種不斷強化下,學生才能在不同情境下綜合利用所學的知識與技能去處理復雜的任務,最終培養擁有個性化的核心素養,三者之間相互影響、相互促進。

2.基于核心素養培養的新教學設計

在“核心”的理念下,我設計了七個環節(如圖4)。

本課設計環節雖然較多,但課堂內交給學生自主探究的環節只有兩個。這樣可以確保學生有足夠的時間充分討論,而不是為了有“討論”而討論。具體教學設計如下。

3.具體教學設計

(1)引課——最新科技直接呈現,激發學生學習興趣,引出萃取。

【PPT】科學著名雜志——《Nature》“化學的合成與分離技術是20世紀最重要的科學進展”;《Nature》專欄文章——七種化學分離方法改變世界。

【視頻】屠呦呦獲得諾貝爾獎時的演講片段。

設計意圖:著名的科學雜志和屠呦呦事例是真實情境,是學生化學學科核心素養形成與發展的載體,可以激發學生求知欲,同時引出今天學習的內容。

(2)萃取實驗——學生自主探究、自主觀察、自主討論、自主總結,四大自主學習核心知識(萃取)。

【學生探究實驗】以四人為一小組,利用已有的實驗儀器和試劑,完成實驗并記載現象。

設計意圖:本堂課學生實驗選擇了碘水、青菜汁萃取。選擇青菜汁,體現化學的生活化與趣味化,讓學生體會到化學應來源于生活而服務生活的理念;選擇碘水,體現實驗現象的明顯性,教材使用溴水,但考慮到其易揮發,從安全著手,改用碘水,且實驗現象也較溴水明顯。

由學生的實驗記錄(圖5下)可知,學生能夠對實驗現象進行仔細的觀察、客觀的記錄,例如用CCl4萃取碘水時,學生沒有盲目寫上標準答案——無色,而是根據實際記載黃色;特別是碘水與植物油的實驗,學生能通過實驗現象發現問題,自我假設,自主討論,并解決問題,個人認為有效地避免了為探究而探究,同時也防止了探究過程程序化和表面化,使“實驗探究與創新意識”素養的培養得到具體化。

(3)過渡——用熟悉人物的話及實例,告訴學生科學實驗的重復性及好的實驗儀器的重要性。

【PPT】過渡1:屠呦呦“第一次的成功是在經歷190次失敗后才出現的”。過渡2:拉瓦錫“要取得不一樣的發現,要有不一樣的器材”。

設計意圖:利用學生熟悉的名人,激發學生積極實踐、勇于創新的科學精神和學習熱情。

(4)實驗儀器的設計——創設發散式問題情境,激發學生的討論和想象力;“我闡述你反駁”的教學模式,引發課堂教學高潮。

【教師】如果你是分離專家,將如何設計實驗儀器對萃取的兩層液體進行分離?

學生自主設計互不相容的液體分離儀器成果展示。

設計意圖:本環節主要目的在于培養學生“證據推理與模型認知”的素養。從設計裝置可以看到,學生已經有將化學與生活聯系的意識;主動靈活地應用所學知識分析和解決實際問題,達到學以致用。總體而言,學生已經會利用已知的知識來建構起陌生的模型,從而解決相關問題。

采用學生自主闡述探究成果,其他小組提問反駁的模式,增強學生的批判性思維,他們在原有的基礎上,能提出進一步的改進方案,有利于提高學生的文字組織能力、語言表達能力、概括能力、信息提取能力及與同伴之間的溝通能力。

(5)分液實驗——教師演示連貫的實驗過程、標準的實驗操作,教科書般地向學生展示分液的整個流程,體現科學的一絲不茍。

【教師】演示實驗——將加入CCl4的碘水進行分液。設問:分液的原理是什么?具體有哪些操作步驟?需要注意哪些問題?

設計意圖:對于新儀器——分液漏斗采用直接演示、

講解,目的在于規范學生對分液漏斗的使用,培養學生實驗操作的嚴謹性和標準化。

(6)課堂總結——水到渠成,得出結論,對萃取、分液形成系統認識。

【學生活動】總結萃取、分液的異同之處,總結它們的使用范圍、實驗儀器、注意事項等。

設計意圖:本環節以學生個人為單位進行獨立思考,學生在沒有外界幫助下,獨立思考問題、自主總結和提煉要點,有助于提升學生知識網絡的體系化。

(7)結課——介紹不同狀態下的萃取劑及萃取在我國化學中的地位,向學生展示萃取的多樣性與輝煌。

【PPT】①徐光憲利用稀土溶劑進行萃取;②中國化學會4次召開全國性的“萃取”大會。

設計意圖:簡單的兩張PPT向學生展示萃取在我國的發展,起到畫龍點睛的效果。

(8)開放性習題——習題形式從定量評價轉變為定性評價,更多采用過程評價,從而調動學生的積極性,確保其可持續發展。

【課后練習】以4~6人為一小組,查閱相關資料,利用植物油等生活中的溶劑,嘗試萃取西紅柿、玫瑰花、桂花、蔬菜汁、果汁等,并完成課題報告。

設計意圖:利用真實情境的課后練習,來培養學生的價值觀,在體現化學應用價值的情境中培養學生的科學精神。

三、教學反思

整堂課進行的過程中,完全沒有提及核心素養的相關內容,但從學生活動參與度、成果展示來看,學生對模型的認知、實驗探究與創新意識、科學精神與社會責任等素養都得到了極大的提高。

當然也要看到素養的養成不是一朝一夕就可以完成的,需要教師結合學生實際情況在每節課的設計中有意識地進行問題設計和活動展開。本堂課在教學效果的反饋上取得了很好的反響,但是我在不斷反問自己:在處理教材與教學內容時,有沒有使得知識偏向于碎片化?本課在教學時能否采用綜合問題解決的主題式的教學方式,從而使知識達到一個整體化與結構化?這有待于在之后的教學過程中不斷加強。

編輯 魯翠紅